素晴らしい夏空の下、子どもたちの歓声が響きます。

8月26日、夏休み最後の日曜日。こうばるで川遊びを楽しみたーい!とやってきたのは佐世保の親子連れ34人!

みんな初めて見る景色にワクワク。

案内する私もワクワクです。同じ佐世保市民として、佐世保の子どもたちに石木川の大切さを知ってほしかったから。言葉ではうまく説明できないので、ここで遊んでもらうのが一番!理屈は要りません。

こうばる公民館に荷物を置いて早速、秘密の避暑地へレッツゴー!

子どもたちは、すぐに水着になって、ものすごい勢いで川にジャブジャブ。

いつもは澄んだ川ですが、あっという間に泥水状態。底の泥がかき混ぜられたんですね。川の住人も驚いたことでしょう。

なーつになれば わーらしこおよぎ

どじょっこだの ふなっこだの おにっこきたなと おもうべなー

なんて歌を思い出してしまいました。

ここ中ノ川内川は石木川の支流で、とても浅い川ですが、おっかなびっくり、そろりそろりと進む慎重派?の女の子。それとも水の感触を楽しんでるのかな?

地元の子は慣れたもの。岩と岩の間の流れを滑り台のように滑ってみせます。

今日はこうばるの子どもたちも一緒に楽しみました。

3歳になったばかりのNちゃんを優しくエスコートする子どもたち。

こんな自然の中で遊ぶことが、怖さや勇気や思いやりを育てるのですね。

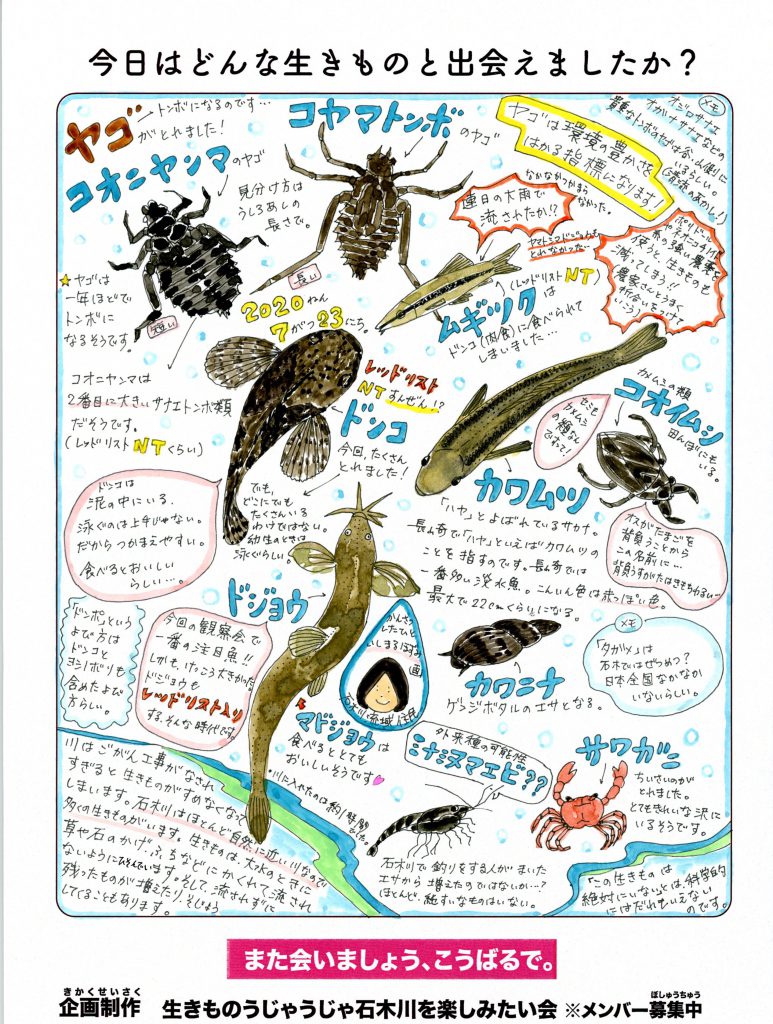

こちらでは魚やカニを捕まえるのに夢中です。

あっという間に、小さな魚10匹くらいとカニを3匹ゲット!

カニはサワガニでしょうね。魚はメダカ?ハヤの赤ちゃん?恥ずかしながら、私は何も知りません。トホホ。

見ているうちに、大きいカニが小さな魚をパクリ!

あー!殺し屋だ!たいへんだー!

というわけで、カニさんはすぐに川へ戻していました。

こちらには、午後のおやつがプカリプカリ・・・

そして、みんながやってくる少し前、地元こうばるのおじさんが、佐世保の子どもたちのために、そうめん流しの準備をしてくれていました。

竹竿をきれいに洗ったり、テーブルを置いてくれたり・・・感謝!です。

そうして、みんなが少しだけ遊び疲れた頃、お母さんたちが公民館で茹でたそうめんを運んできました。大きなざるに2杯!

おつゆのカップとお箸を手に、みんなスタンバイ!

まだかなぁ

あ、もう流れていっちゃったー

子どもたちのよく食べること!あっという間にそうめん完食!

公民館に移動して、お母さんたち手作りのカレーライスも食べました!

その後、子どもたちは栞作りのワークショップ。

おとなは石木川流域の自然の豊かさやダム計画などについて学びました。

そして、一休みしたら、もう一度川へ!

そう!スイカ割りです。ジャンケンで順番を決め、やる気満々で挑みます。

右、右! 違う 左、左! もっと前! 後ろ!

助言者が多すぎて、何が何やら・・・

見事命中しても、子どもの力ではなかなか割れません。

やっと割れたスイカは真っ赤でした。甘くて、とても美味しかった!

その後、ラムネ早飲み大会などもやったとか。

(私は片づけもあって、公民館の方へ一足先に戻っていました)

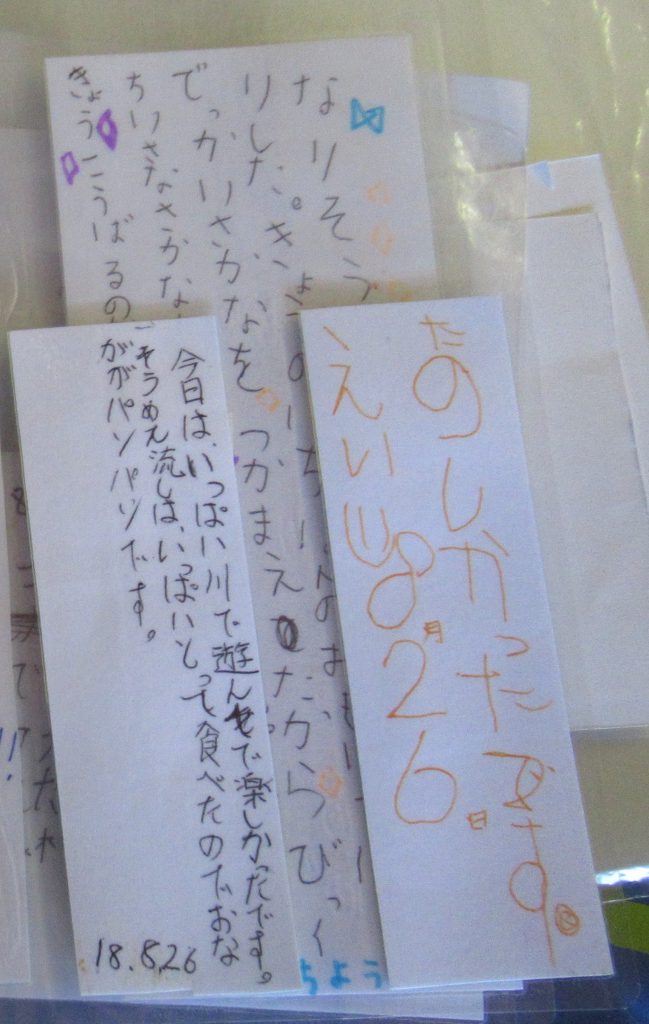

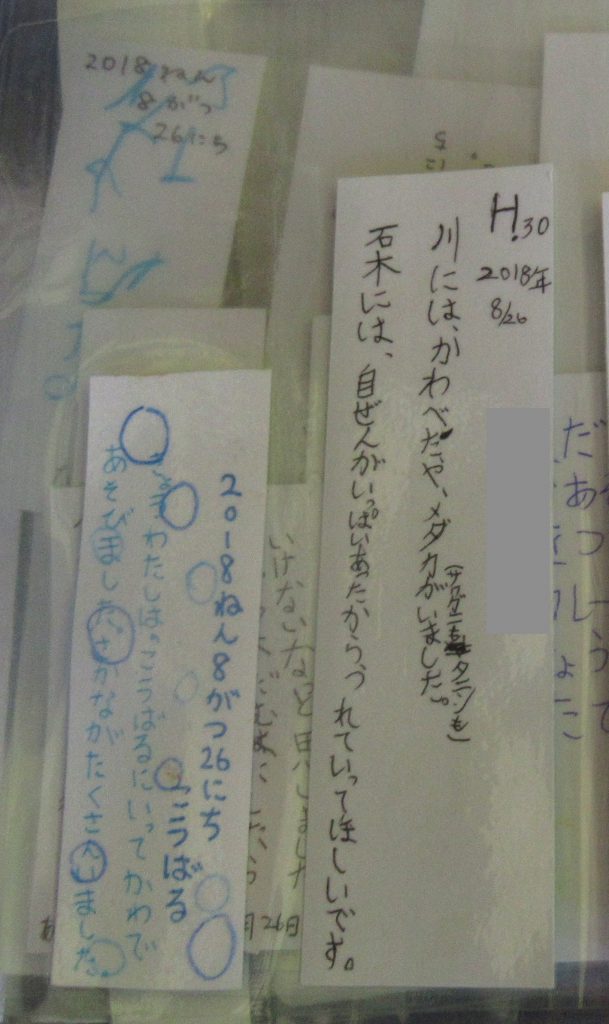

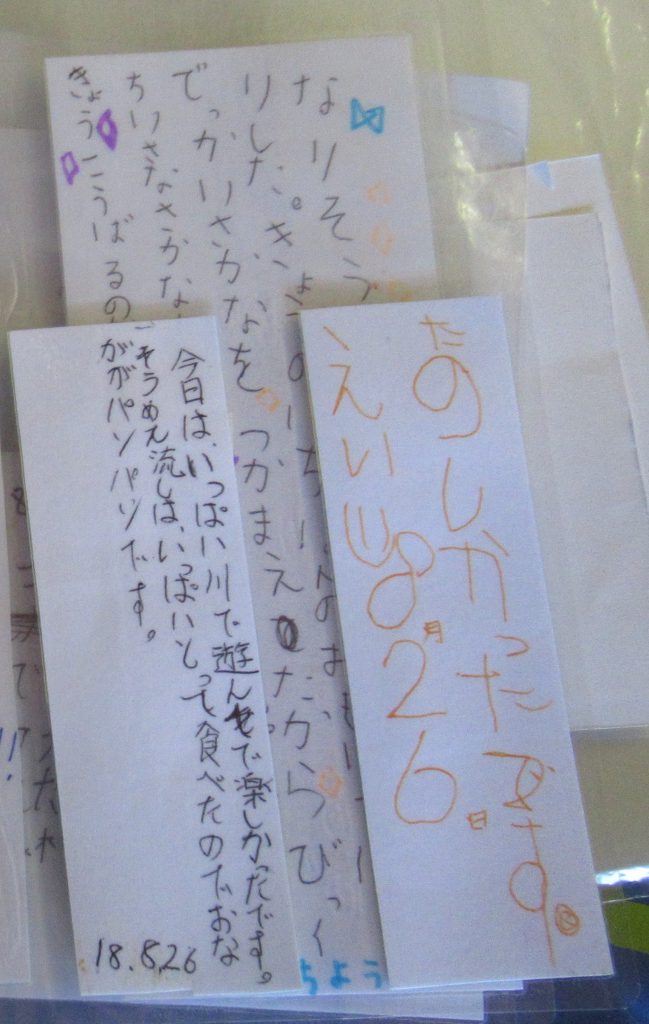

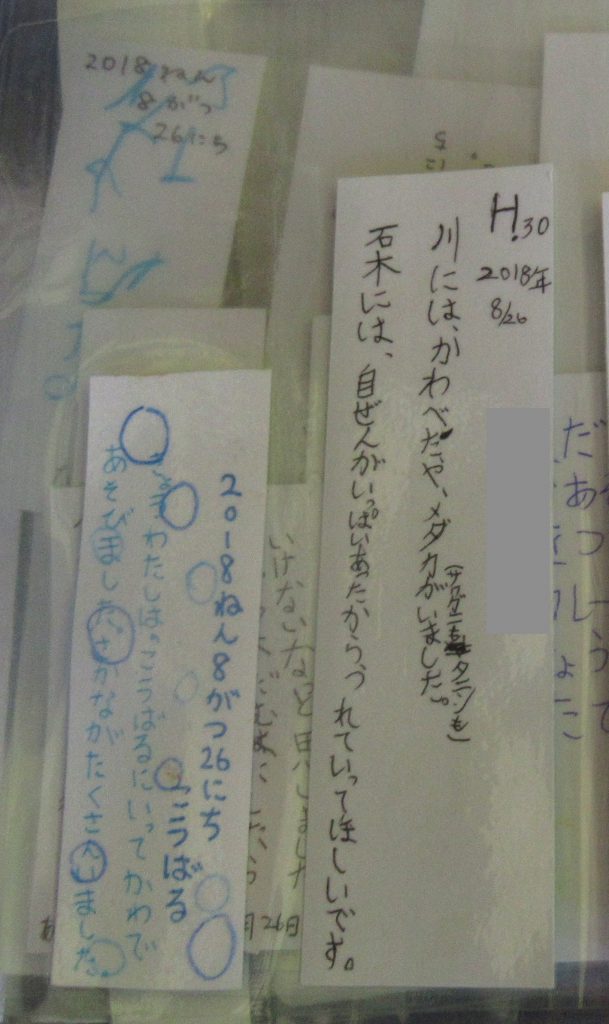

片づけの途中でいいものを見つけました!

ワークショップの作品です。

今日の体験を描いた栞。上手ですねー

みんなすごい!

川の涼しさ、楽しさ、面白さが伝わってきます。

しかもその後ろには感想文や日記のようなものが・・・

そうめん流しは、いっぱいとって食べたので、おなかがパンパンです。

って。そうでしょ、そうでしょ。

石木には自ぜんがいっぱいあったから、つれていってほしいです。

また、連れて行ってねと親にアピールしてるのかな?

お母さんやお父さんたちも、きっとそう思ってるよ。

また連れて行きたいな~って。

だって、この日の計画を立てたのは君たちのお母さんだもの。

1ヶ月も前から考えて、相談して、準備して。。

また来てね。

来年も来てね。

再来年も来てね。

中学生になったら友達同士で来てね。

君たちがずーっとここで遊べるように、私たち大人が石木川を守っていかなきゃ・・

と、あらためて思いましたよ。(‘◇’)