今日は、石木ダム建設促進特別委員会を傍聴してきました。傍聴者は私も含め5人でした。

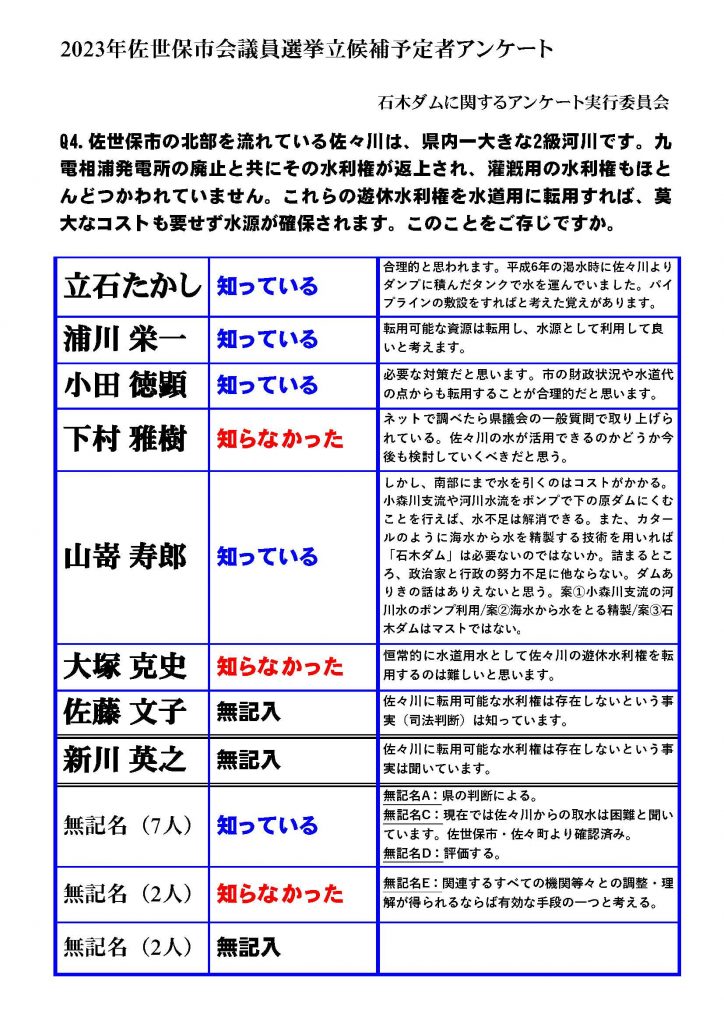

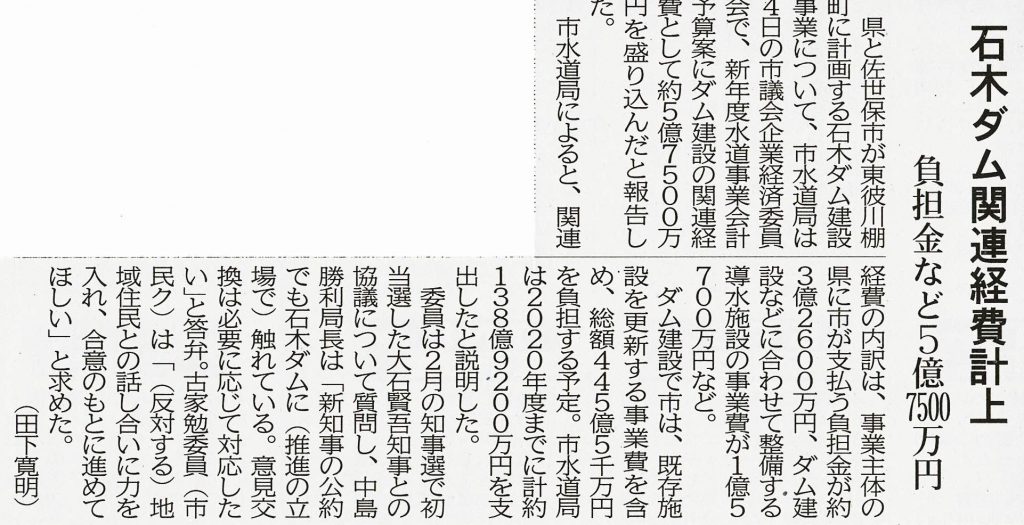

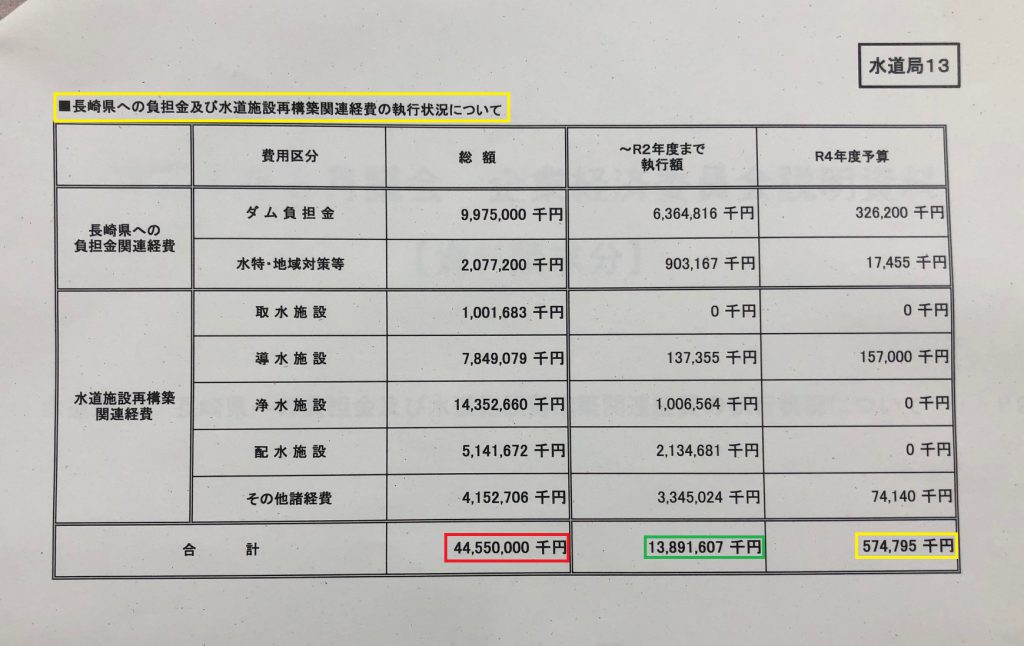

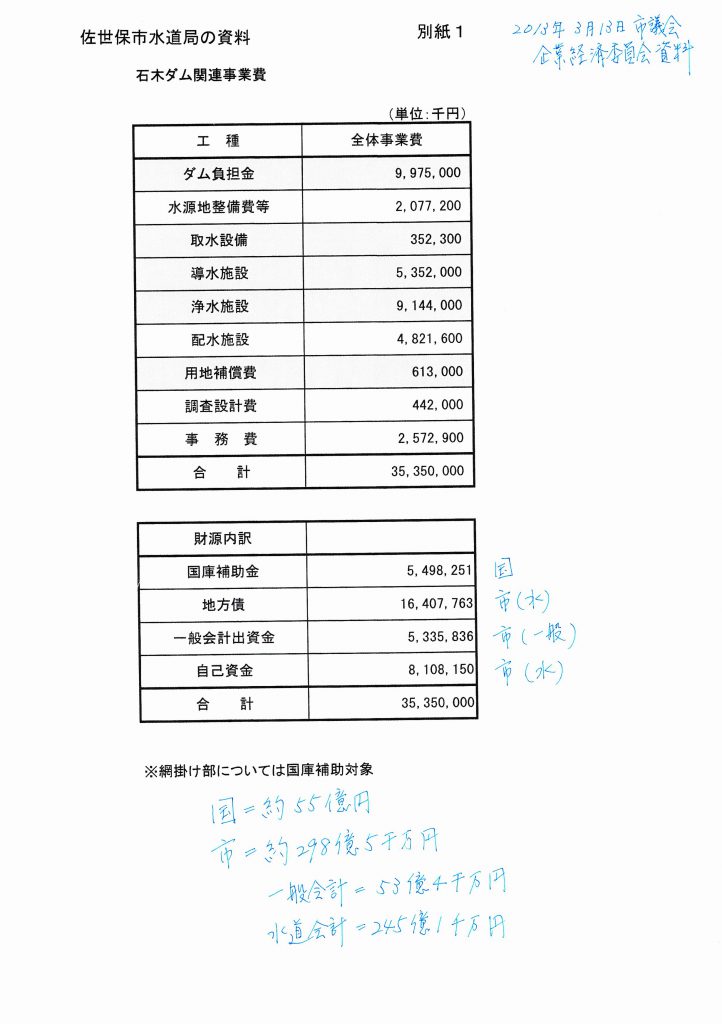

傍聴者に配布された閲覧用資料はこちらです。

今日は審議ではなく、経過報告でした。

a. 事業の動き(工事の進捗状況と用地取得の状況)

b. 石木ダム訴訟の動き

c. 地権者ら住民との面談後の知事のコメント

d. 長崎県の再評価と佐世保市の対応

私たちが最も知りたかったのは、d についてです。そのために傍聴に来ました。

ここで書かれていることを整理すると、

1.9月30日の長崎県公共事業評価監視委員会で、県から「3年間の工期延長を含めて事業継続」との考えが提示された。

2.同委員会から提出された答申を踏まえて県の対応方針がまとめられる。

3.その方針が「工期延長による事業継続」となった場合は、佐世保市においても「再評価の要否を検討」し、「再評価の必要が生じていると判断された場合には速やかに実施に移る必要」が生じる。

というものでした。それに対して委員から出された質問と回答を整理すると、

永安委員:3年間の工期延長により、(リスク管理の観点から)どういった影響が考えられるのか?

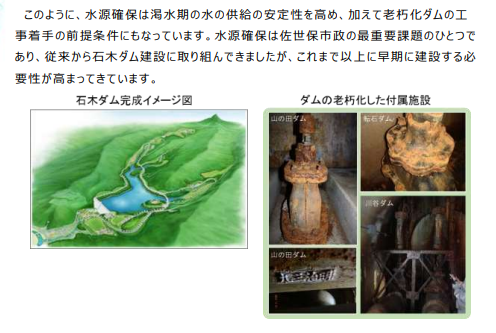

水道局長:まだ3年の延長が決定しているわけではないが、その蓋然性は高い。そうなれば、佐世保市としては、①渇水のリスクがさらに3年間続く、②ダムの老朽化のリスクも高まると言える。何らかの対応が必要となるが、今は具体策を示せる段階ではない。

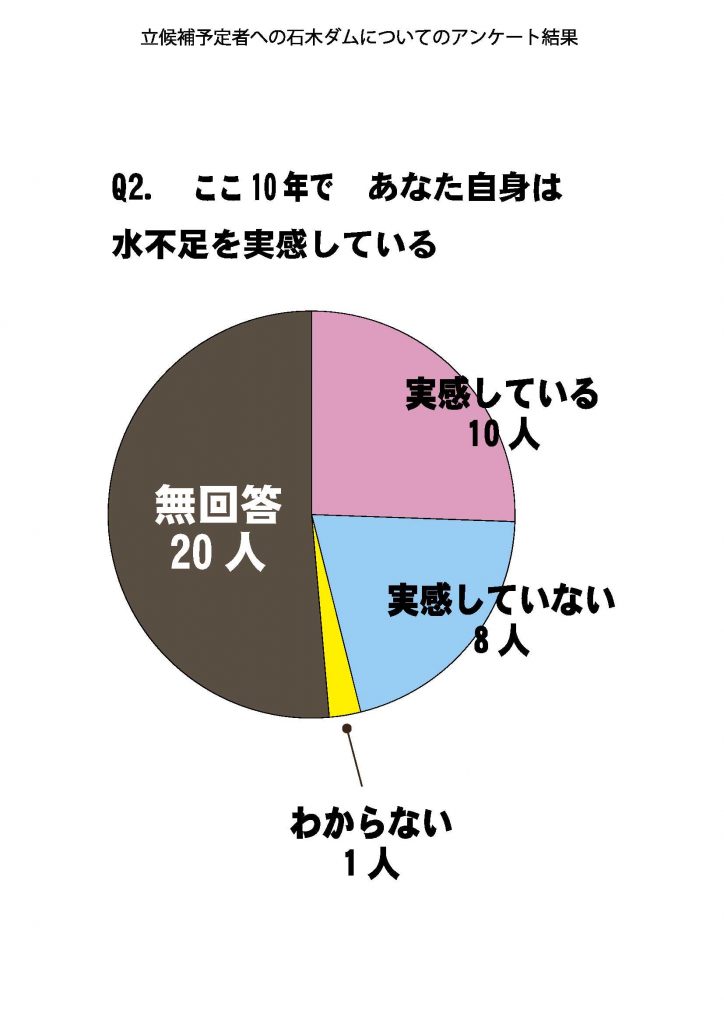

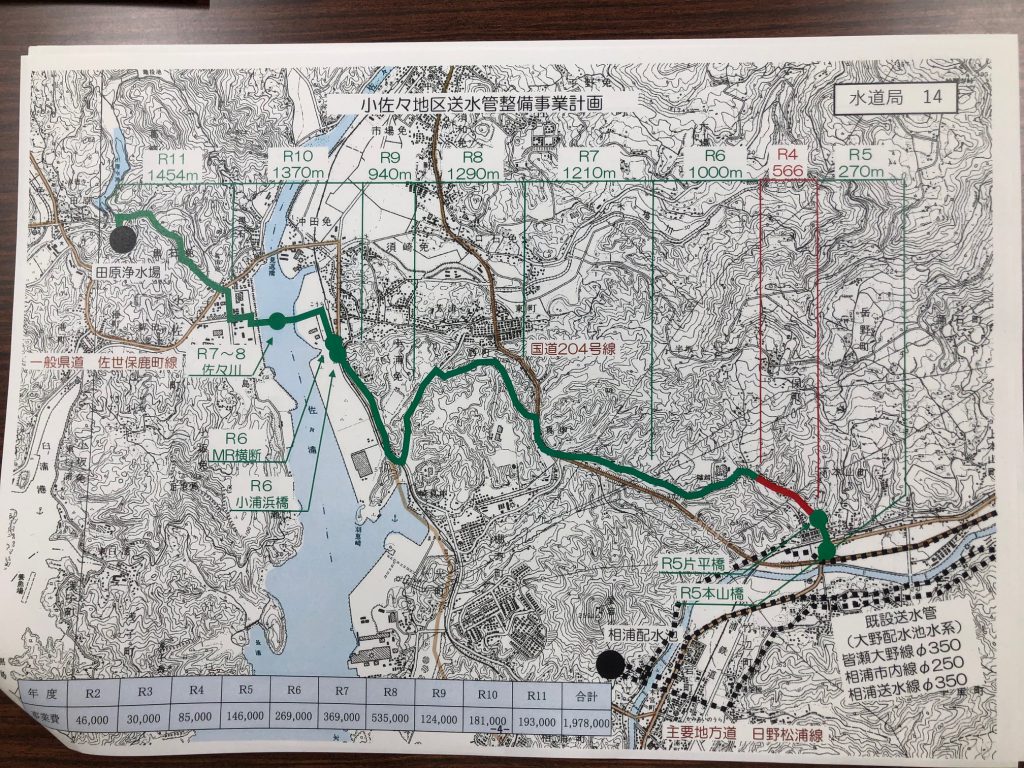

永安委員:私の地元の小佐々地区は元々水源が乏しい。10年前に佐世保市と合併したことにより改善を期待していたが、常に「石木ダムによる水源が確保されないと…」と言われ、小佐々地区の渇水対策は何も進んでいない。昨年度は農業用ため池の水を渇水対策に提供したために、今年の田植えに水不足が生じてしまった。また、製氷工場では漁民への販売を制限したこともあった。そのような具体的な危機意識を県に伝えているのか?

水道局長:前回も、度重なる工期延長は受け入れがたいとの声があった。今回は、小佐々地区の現状を念頭に、渇水意識の高まりを県に十分伝えたい。また、今後は小佐々を含め北部エリアへの広報に力を入れたい。

永安委員:再評価をするかしないかはまだ決めていないのか?するならば、どういうスケジュールか?

水道局長:オフィシャルに言えば、県の対応方針が決定し、その連絡を受けてから検討となる。が、補助金の関係もあるので、我々としては、決定するであろうと想定し、今でもやれるところからやろうと考えている。

永安委員:再評価するとなった場合の費用については大丈夫か?

水道局長:やるとしたら、企業会計の予算の範囲内でやることになるだろう。

久野委員:前回の工期延長の時に再評価に至らなかった理由は何か?

川野水源対策企画課長:前回平成27年度の際は、厚生労働省の再評価実施要領に照らしてみたが、「急激な社会情勢の変化」は起きていないと判断し実施しなかった。また、その後も厚労省からは補助金をもらっているので、その判断はおかしくなかったと思う。

久野委員:再評価の必要が生じているという判断基準は何か?

川野課長:前回6年今回3年合計9年の工期延長が生じようとしている。それをどう捉えるか。また、どういった工程になるのか、それに伴う財源などの方針も確認した上で判断しなければならない。

久野委員:平成24年度の再評価の次は10年後と言われているので、今回はしなくてもいいのか?それとも県がしたので佐世保もするべきなのか?

水道局長:厚労省の補助金を得るために再評価は通常5年ごとにしなければならない。しかし、実施細目によると、着手前再評価の場合は10年後でいいとされている。そのルール通りであれば、次は令和4年である。しかし、大幅な工期延長などの社会経済情勢の変化が生じた場合は適宜行うとなっている。今回の延長をそのような変化と捉えるかどうかという判断になる。

草津委員:長年この委員会に関わっているが、なかなか前に進まない。度重なる工期延長に対して、水道局長の答弁は他人事のようで心に響かない。本音のご意見が聞きたい。

水道局長:市独自にダムを造る力はなく、昭和50年に県が造るというので、共同事業者となった。早くやってください、頑張ってくださいという後押しは議会と一緒になってやってきた。

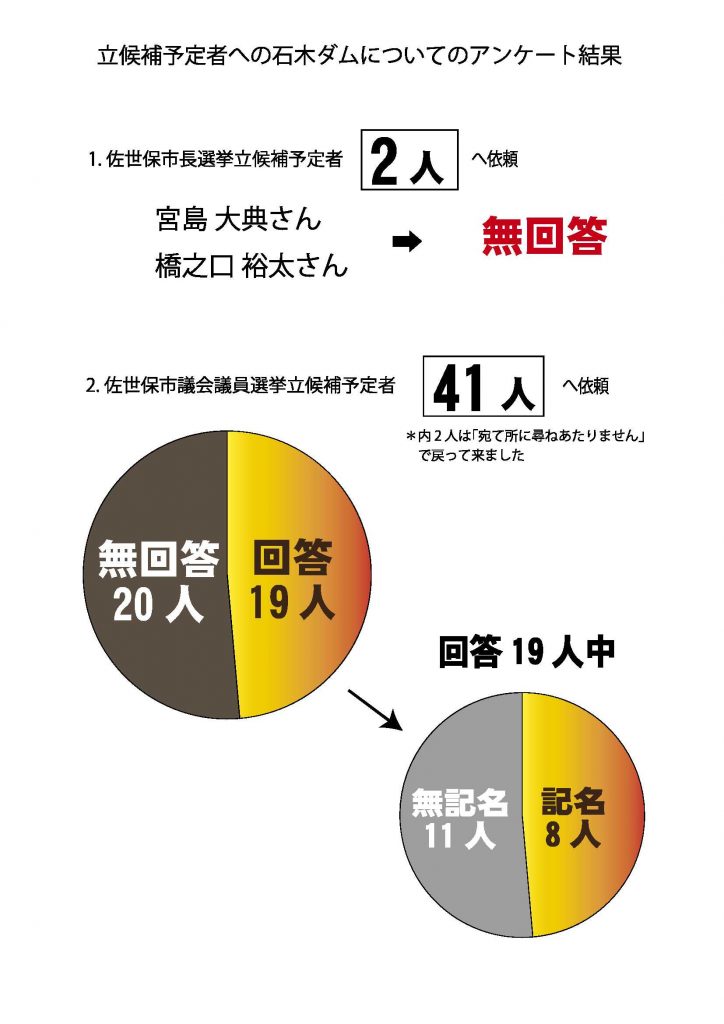

草津委員:川棚町民、佐世保市民、それぞれ賛否ある。マスコミに登場するのは反対派の動きばかり。ノンポリの市民の声は聞いたのか?アンケートなどしたことあるのか?大多数の市民は「いつまで石木ダムに関わっているのか?前に進めるのか中止するのか、いいかげん決断せんばやろ。半世紀近くも引っ張っていいのか?」と思っている。石木ダムに頼らなければやっていけないという現状を考えた時、市長は知事に「腹をくくりましょう」と早期決断を促す時期に来ていると思うが、いかがか?

水道局長:市長に代わって答えることはできないが、市長は常々「市民の代表は市議会議員の皆様だ」と言っている。サイレントマジョリティに押されているという見解ではないか。(???この発言は回答になっているのか意味不明でした)

長野委員長:他になければこれで終わりたい。議会としても石木ダムがなるべく早く実現するよう誠心誠意寄り添って行きたい。

結果としては委員会の名称通り、石木ダムを早く完成させてほしい、行政と議会が手に手を取って頑張りましょう!という内容でしたが、なかなか参考になる内容でした。

草津委員が言うように、大多数の市民は思っていますよ。「いつまで石木ダムを引きずっているのか?」「いい加減で白黒つけろよ」と。

しかし、石木ダムしかないと思っているのは思考停止している行政や議会であって、市民は違います。

白黒つけるために「公開討論会をやるべき」だと言っています。その声、草津委員も知っているはずですが、なぜそれについては一言も触れなかったのでしょう?

永安委員の発言で小佐々地区の渇水事情を知りました。石木ダムを理由に10年間も対応しなかったのは水道局の怠慢ですね。

石木ダムの工期延長はこれで9回目です。一般企業でこれほど延長される事業があるでしょうか?不可能なダムという証拠です。そんなダムにしがみついているからより良い対策も後手後手になり、市民が苦労しているのです。

そういうことを声に出す私たちを市当局は、ボーカルマイノリティとして排除したいのでしょうが、今や、少しずつマジョリティ化していますよ。草津委員はマスコミも行政も何もアンケート調査をしていないとおっしゃってますが、それは少々認識不足ですね。

昨年1月長崎新聞社は有権者へのアンケート調査をやっていますし、その結果、佐世保市民の回答者のうち、石木ダム反対派は賛成派の1.5倍の率でしたし、同年5月の佐世保市によるまちづくりアンケート調査結果でも、水道施設の更新整備を望む声は水源確保を望む声の1.65倍でした。

水道局長、これらを見る限り、石木ダム推進派がマジョリティとは決して言えませんよね。サイレントマジョリティの多くは無関心です。

なぜ、無関心派が多いのか?それは政治と市民の関係が遠いから。市民の関心を遠ざけようとするシステムの存在もあるようです。

今日、委員会を傍聴した5人は、傍聴時に閲覧した資料を頂いて帰りたいと、議会事務局へ申し出ましたが、断られました。

かつては傍聴者全員に配布された資料が、今年から閲覧のみとなっていることに他の傍聴者は初めて知り、いろいろ問い質しました。そこでわかったことは、

1.これまで委員会資料の配布についてはバラバラであったので、公平を期すために統一した。内容は、傍聴時は閲覧用資料を用意するが、持ち帰れない。持ち帰りたい人は、6階の閲覧コーナーに同じ資料が置いてあるので、そこで1枚10円でコピーして持ち帰れる。(同コーナーのコピー機は白黒コピーのみ、カラー印刷ができない。資料によっては色分けで判別するものもあり…

このような資料は、赤や黄色に色分けしてあるから見やすいのですが)

2.委員会ごとに対応が異なっていたということについて市民からクレームがあったわけではないが、議会事務局として統一すべきと考えた。それを決めたのは議会運営課で、議事録は無い。(このような大事な変更について議事録が無いとは!)

3.閲覧用資料は、委員会が終わり、不要になれば処分される。シュレッダーにかけるか、裏紙として使うか…(捨てるくらいなら必要としている市民になぜ渡せないのか?資源や労力の浪費ではないか!)

私たちは、以前のように委員会傍聴者には資料配布して頂けるよう強く要望し、その件について議会事務局で検討して頂くようお願いし、その結果の会議録を頂きたいと何度も頼みましたが、「記録は残さない」「口頭では伝える」「それがいつになるか今はわからない」など。

なんだか現在の政府と同じような対応ですね。

議会事務局の職員の皆さんお一人お一人は、とても親切で誠実そうな方々ばかりなのですが・・・

ま、あちらから報告が無ければ、また、皆で聞きにいきましょう~

(‘◇’)ゞ

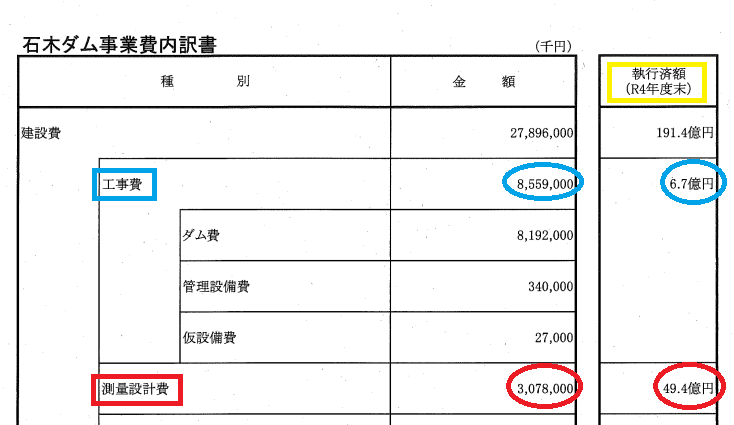

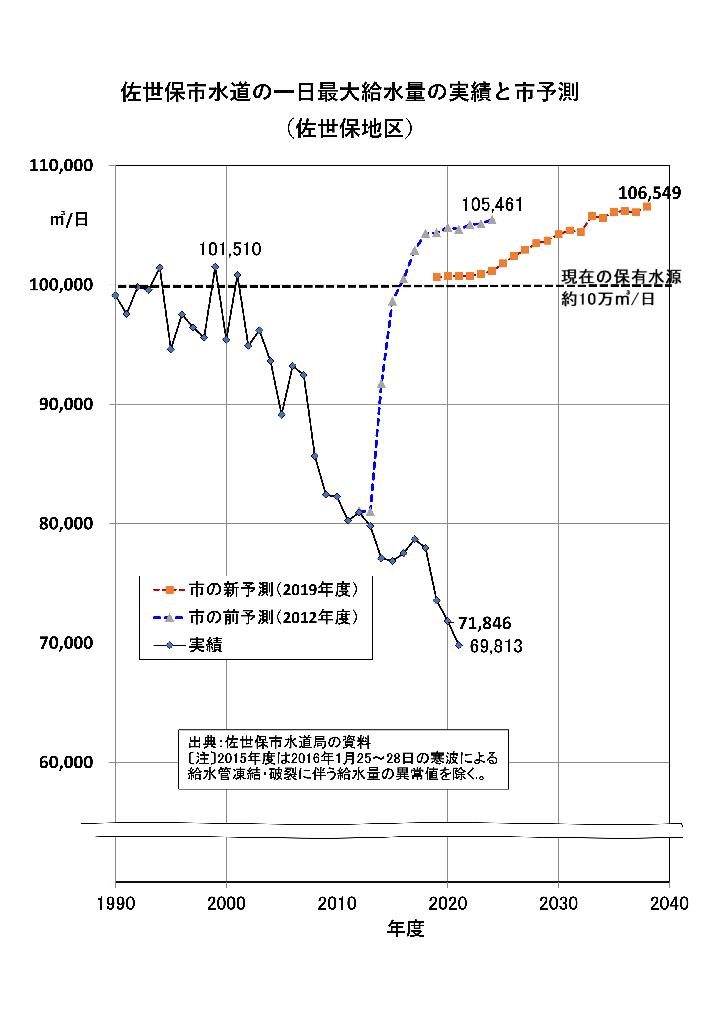

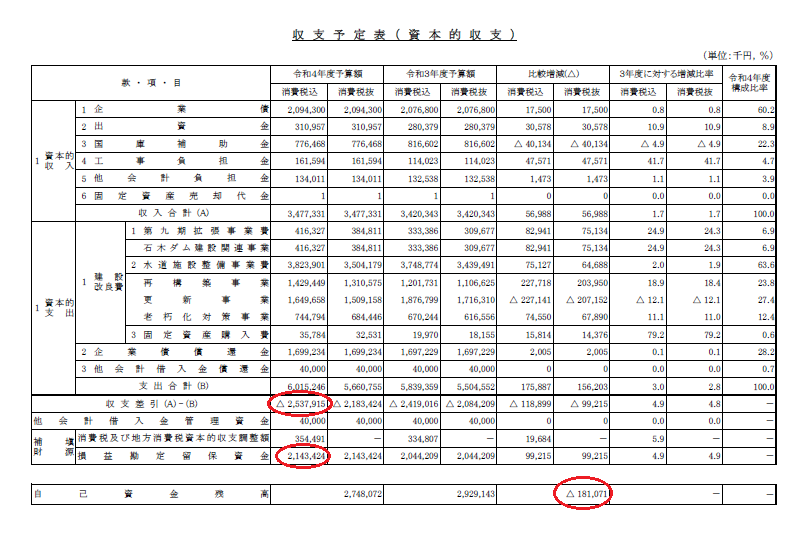

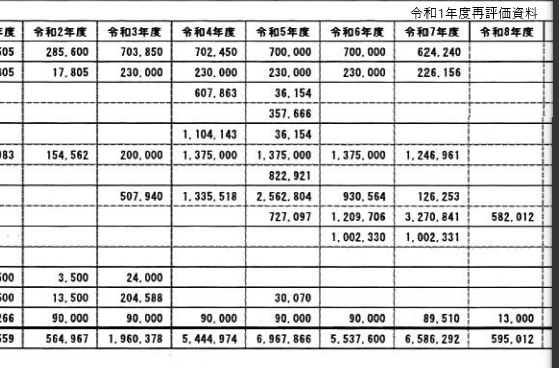

令和1年度再評価の資料を見ると、令和4年度=2022年度の石木ダム事業費は54億円と見込まれていました。しかし、実際の予算額は約10分の1でした。何故か?それは工事が進んでいないからです。

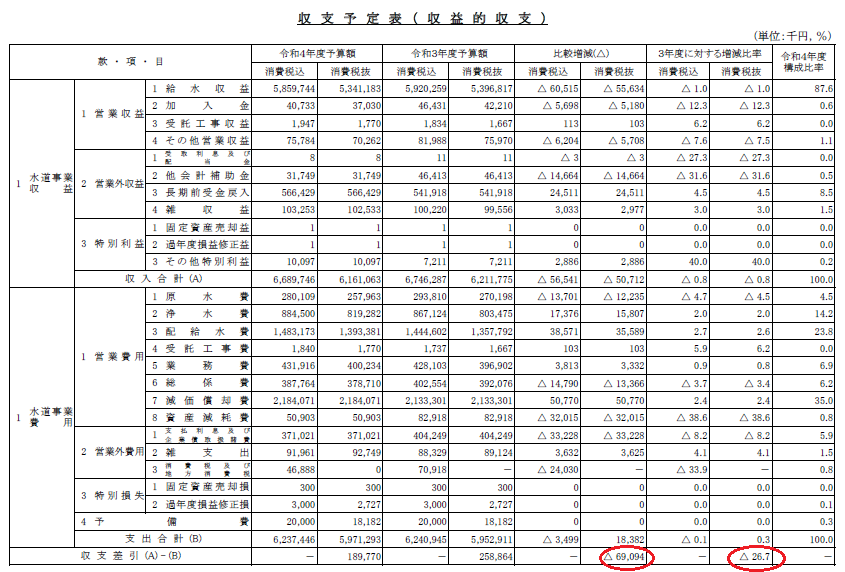

令和1年度再評価の資料を見ると、令和4年度=2022年度の石木ダム事業費は54億円と見込まれていました。しかし、実際の予算額は約10分の1でした。何故か?それは工事が進んでいないからです。 こちらは収益的収支の予定表ですが、営業収益は年々減っており、全体的な収支の差も昨年度比で26.7%も減る見込みです。

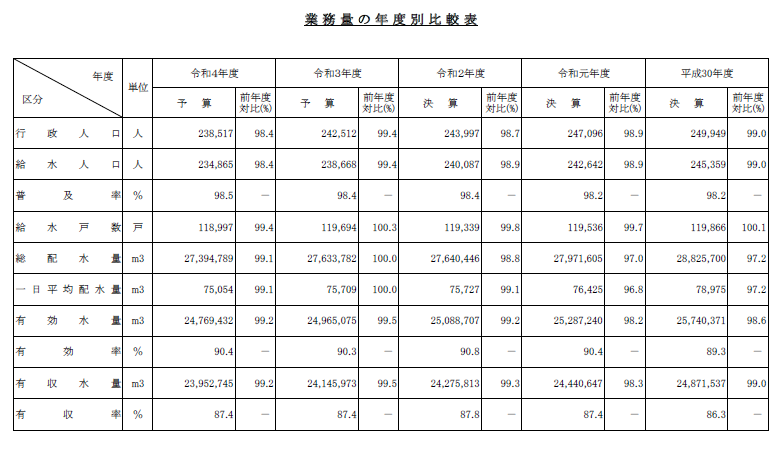

こちらは収益的収支の予定表ですが、営業収益は年々減っており、全体的な収支の差も昨年度比で26.7%も減る見込みです。 この表を見れば、有収水量が年々減り続けているので、当然、水道料金収入も減り続けます。

この表を見れば、有収水量が年々減り続けているので、当然、水道料金収入も減り続けます。 完成はR11年度=2029年度の予定です。

完成はR11年度=2029年度の予定です。