石木ダムの事業継続 県の公共事業評価監視委員会が承認|NHK 長崎県のニュース

石木ダムの事業継続 県の公共事業評価監視委員会が承認

長崎県と佐世保市が川棚町で進めている石木ダムの建設事業が2日、県の公共事業評価監視委員会に諮られ、県側から事業費を420億円に増やすとした対応方針案が示されましたが、委員会は事業の継続を承認しました。

石木ダムは長崎県と佐世保市が川棚町で建設を進めているもので、地元住民の反対もあり、事業の採択から半世紀近くたつ今も完成していません。

この事業が2日、有識者などで作る県の公共事業評価監視委員会に諮られ審議が行われました。

この中で、県側は資材価格が高騰していることや、追加の地質調査が必要になったなどとして、事業費を今の285億円から420億円に増やすとした対応方針案を示しました。

また、完成時期についても、これまでに予定していた来年度末から令和14年度末へと7年延長することを説明しました。

これについて、委員会は質疑を行ったうえで、事業の継続を承認することを確認しました。

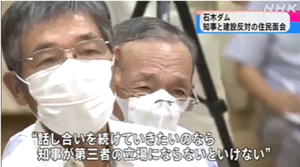

2日の委員会には石木ダムの建設に反対する住民たちも傍聴に訪れていて、事業の継続が承認されると抗議の声を上げていました。

石木ダム7年延長の2032年完成、事業費135億円増やす考え示す 住民「私たちの声聞いて」【長崎】|ニュース|KTNテレビ長崎

石木ダム7年延長の2032年完成、事業費135億円増やす考え示す 住民「私たちの声聞いて」【長崎】

長崎県東彼杵郡川棚町の石木ダム建設事業をめぐり、県は事業費を現在より135億円増やし完成時期を7年延長した2032年とする考えを示しました。

長崎県の担当者

「石木ダムは川棚川の抜本的な治水対策のため必要不可欠な事業であり早期に完成させる必要があるため、事業継続をお願いしたい」

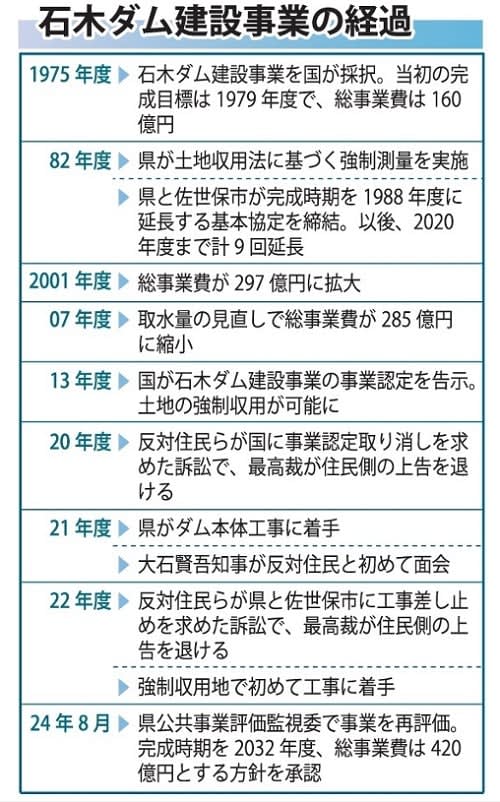

石木ダムは当初1979年の完成を目指していましたが、地権者などの反対でこれまで完成時期が9回変更されていました。

長崎県の公共事業について再評価する委員会で、長崎県はダム事業の継続と完成時期を現在の2025年度から7年伸ばした2032年度とすること、事業費を現在の285億円から1.5倍の420億円とする方針を示しました。

増額について長崎県は追加調査や建設業の働き方改革、資材の高騰などを理由に挙げています。

委員から異論などは挙がらず長崎県の方針を承認しました。

住民の岩下すみ子さん「私たちが求めているのは本当にこのダムが必要かを検証してほしいとういこと。もっと現地を見て、私たちの声を聞いて、そんなこともしないで何百億円の予算がついたらどんなことになるか」と話し、岩本宏之さんは「長崎県知事が話し合いによる早期完成を目指すのであれば、7年も伸ばさず代執行を早くしてくださいと。そこまで覚悟して戦っている」と述べています。

委員会は長崎県に対し「地元住民への説明や意見の聞き取りが足りない」として、対話の場を設けるよう求めました。

石木ダム完成年度7年延長 事業費も135億円増額 | 長崎ニュース | NCC長崎文化放送 (ncctv.co.jp)

石木ダム完成年度7年延長 事業費も135億円増額

県と佐世保市が東彼・川棚町に建設を進める石木ダムについて、県の公共事業を再評価する委員会は2025年度としていた完成年度を7年延期する方針を決めました。

石木ダム建設事業の工期の延長は国が1975年に事業を採択して以降10回目です。

県土木部河川課:

「石木ダムは川棚川の抜本的な治水対策のため必要不可欠な事業であり、早期に完成させる必要があるため、『事業継続』でお願いしたいと思っております」

2日に開かれた県公共事業評価監視委員会で、5年前(2019年)に2025年度としていた完成時期を7年延期し、2032年度にする方針が承認されました。県は延期の要因について、建設工事が反対住民の座り込みなどの妨害の影響で遅れたことや建設業の働き方改革の対応のためとしています。

また前回(2019年)の事業再評価以降、消費税率が変わったことや、資材価格や人件費の高騰、今後の物価上昇や予見できない事業費の変動に備えるため、総事業費は現行の285億円から135億円増額し、420億円となる見込みです。

石木ダム建設予定地の川原地区では、2019年に土地の明け渡し期限が過ぎた後も、建設に反対する13世帯が暮らしています。

石木ダム反対住民・岩下すみ子さん:

「まだ私たちは住んでるんですよね。そういう住んでる地権者の声は今までも全然反映されない。怒り心頭ですよ。もう震えます」

委員会は県に住民との対話を進めてほしいと述べました。

石木ダム建設「7年延期」完成時期2032年へ 総事業費「約1.5倍」420億円に増加《長崎》(長崎国際テレビ) – Yahoo!ニュース

石木ダム建設「7年延期」完成時期2032年へ 総事業費「約1.5倍」420億円に増加《長崎》

NIB長崎国際テレビ

県などが川棚町に計画する石木ダム建設事業について、県は、工期を7年延長し、2032年度末とする方針を示しました。 総事業費は、これまでの約1.5倍に増加しています。

NIB長崎国際テレビ

石木ダムの事業計画の変更は、2日に開かれた公共事業の評価監視委員会で示されました。 県は、これまで完成時期を2025年度末としていましたが、2032年度末に7年延期します。 反対住民らによる抗議活動などを主な理由としていて、1975年の事業採択以来、完成年度の見直しは今回で10回目です。

NIB長崎国際テレビ

総事業費も物価上昇などの影響で、285億円から約1.5倍の420億円に変更しています。 この方針は有識者らで審議され、承認されました。 一方、傍聴していた反対住民や支援者らからは、抗議の声が…。 (市民団体の抗議) 「このままでは、県は委員会からお墨付きを得たとして “行政代執行” へ突き進む可能性が高まってしまう」

NIB長崎国際テレビ

大石知事は反対住民との話し合いを行っていく考えを示していますが、おととし9月を最後に実現していません。

「石木ダム事業継続は妥当」長崎県公共事業評価監視委 (NBC長崎放送) –

「石木ダム事業継続は妥当」長崎県公共事業評価監視委

長崎県東彼川棚町で計画されている『石木ダム事業の必要性』について再評価をする委員会が、2日開かれ事業の継続は「妥当」と判断されました。 【写真を見る】「石木ダム事業継続は妥当」長崎県公共事業評価監視委 学識経験者などで構成される長崎県の委員会は事業採択後、長期間が経過した公共事業の必要性について再評価を行うため開かれるもので、2日は、石木ダム事業について審議が行われました。 この中で、長崎県は、285億円としていた石木ダムの総事業費が建築資材の高騰に加え、追加の地質調査が必要になったことなどから420億円にまでふくらみ、完成時期についても、2032年度末になるという見通しを示しました。 しかし、県は川棚川の治水対策のためにダム建設は必要不可欠だとして「事業」の継続を委員会に諮問しました。 委員会では、40分ほど質疑が行われましたが、県の方針通り「石木ダム事業」の継続が認められました。 公正な再評価を求める市民の会 深澤奨共同代表 「(石木ダムの)工期延長を承認したことに深い憂慮を覚えます。県の資料と説明を鵜呑みにした審議となり、とてもこれは公正と言い難い」 石木ダム建設予定地住民 岩本宏之さん 「短時間でさあれだけ説明してわかるもんじゃない。誰もね。行政代執行につながるようなことをね。もっとこう真剣になって審議をしてもらいたかったわけですよ」 県公共事業評価監視委員会 友広郁洋委員長 「私として審議は尽くされたと思っております。住民の理解を得ること、それに最大の努力をするのは大前提ですよ。」 委員会は、8日の審議内容を「意見書」としてまとめ、大石長崎県知事に提出する予定です。

石木ダムの事業継続を承認 総額420億円、完成7年遅れ 長崎県評価監視委 | 長崎新聞 (nordot.app)

石木ダムの事業継続を承認 総額420億円、完成7年遅れ 長崎県評価監視委

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で県は2日、総事業費を現行の約1.5倍の420億円に増額し、完成時期を7年遅れの2032年度とする方針を県公共事業評価監視委員会(友広郁洋委員長)に諮問し、事業継続が承認された。事業費の見直しは07年度以来で、完成時期の延長は当初目標の1979年度から10回目の延期となる。

石木ダム建設事業は治水と利水を目的に県と佐世保市が共同で進めている。評価監視委は県が実施する公共事業について、一定期間ごとに再評価。2日は長崎市内で、治水面の費用対効果などを審議した。

県は増額の理由について、資材高騰など社会的要因が約37億円、工事が進んだ結果、地盤補強が必要な範囲が当初想定より広がるなど事業の進捗(しんちょく)に伴うものが約67億円と説明。このほか、工期延長やリスク対策費の追加を挙げた。

7年間の完成遅れについては、建設に反対している地元13世帯の住民らによる抗議活動の影響、建設業界における働き方改革への対応を理由に挙げた。

増額後の治水面の費用対効果について、県は管理を含む費用約468億円に対し、事業の便益は約519億円で「1.11」と試算。現行の「1.21」より下方修正するとしたものの効果は見込めるとした。評価監視委は今後、議論の内容を踏まえ大石賢吾知事に事業の継続を承認する意見書を提出する。

新たな工程表では付け替え道路工事を30年度、ダム本体工事を31年度までに完了させ、32年度に試験湛水(たんすい)を実施する。増額により、負担額(国の補助を除く)は県が約137億円、佐世保市が約82億円となる。

会場には反対住民や支援者ら45人が傍聴に詰めかけ、事業継続が承認されると不満の声が上がった。

石木ダム事業継続承認 反対派「声反映されず」 推進派は工期延長に不満 長崎 | 長崎新聞 (nordot.app)

石木ダム事業継続承認 反対派「声反映されず」 推進派は工期延長に不満 長崎

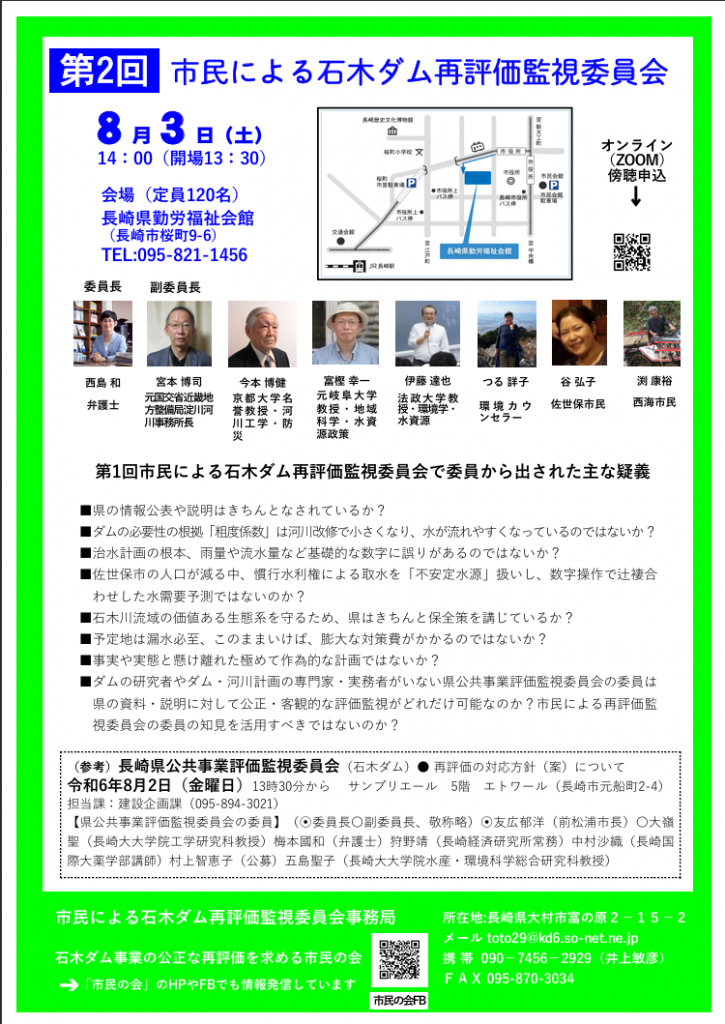

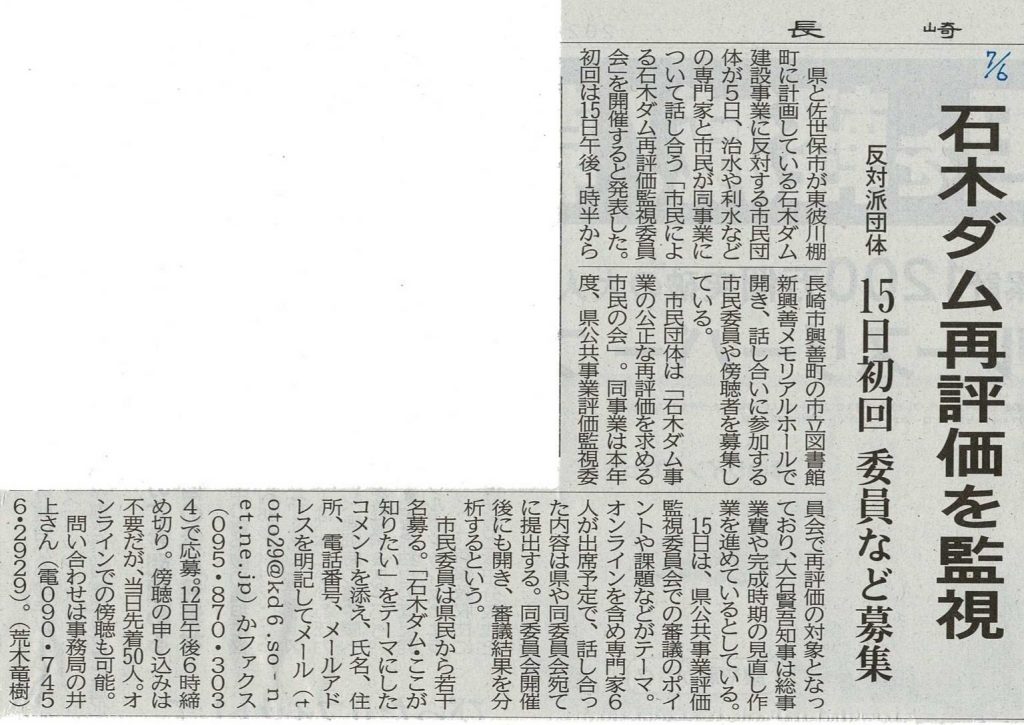

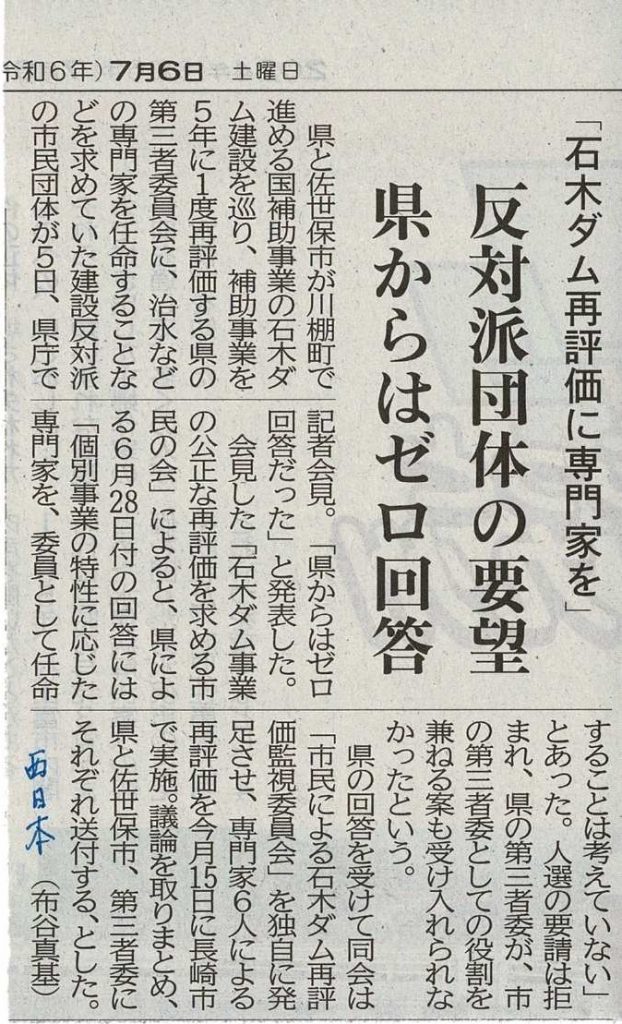

長崎県と佐世保市が東彼川棚町に計画する石木ダム建設事業で、県公共事業評価監視委員会は2日、事業の継続を承認した。反対する市民団体が求めていた専門家からの意見聴取や現地視察の機会は設けられず、傍聴席からは抗議の声が上がった。一方、完成目標を7年遅らせる工期延長も決まり、水害や渇水の不安を訴える建設推進派からは不満も漏れた。

「なんで認める結論になるのか」「おかしいじゃないか」。同委員会が事業を継続する県の方針を承認すると、傍聴席からは怒号が飛び交った。市民団体「石木ダム事業の公正な再評価を求める市民の会」のメンバーが立ち上がり、「委員会は県の御用機関ではない。事業を厳しくチェックする本来の職責を十分果たしてほしい」と訴える抗議声明を読み上げた。

この日は、水没予定地の川原地区から十数名の住民が建設反対の座り込みを止めて傍聴に訪れた。同地区に嫁いで約50年になる岩下すみ子さん(75)は「(反対する)住民の声は反映されず、人権無視のやり方。委員は現地も訪れない。本当に悔しい」と語気を強めた。反対する住民の岩永正さん(72)も「(県が委員会から)お墨付きをもらうための会だった」と落胆した。

一方、佐世保市では渇水への不安を訴える住民がいる。「石木ダム建設促進佐世保市民の会」の寺山燎二会長は「一日も早い完成を求め続けてきた。完成目標がまた延び、残念の極みだ」と話した。

事業継続の承認について、県と佐世保市は「現時点での(知事と市長の)コメントは控える」。川棚町の波戸勇則町長は推進する立場から「水源地域住民の理解なくして進展はない。大石賢吾知事には(反対住民と)早期に話し合いの場をつくってほしい」と要望するコメントを出した。

委員会終了後、友広郁洋委員長は「審議は尽くされた」と強調。反対派からの抗議を踏まえ「住民の理解が最優先。(その点は)県に意見書を出す中でまとめたい」と述べた。

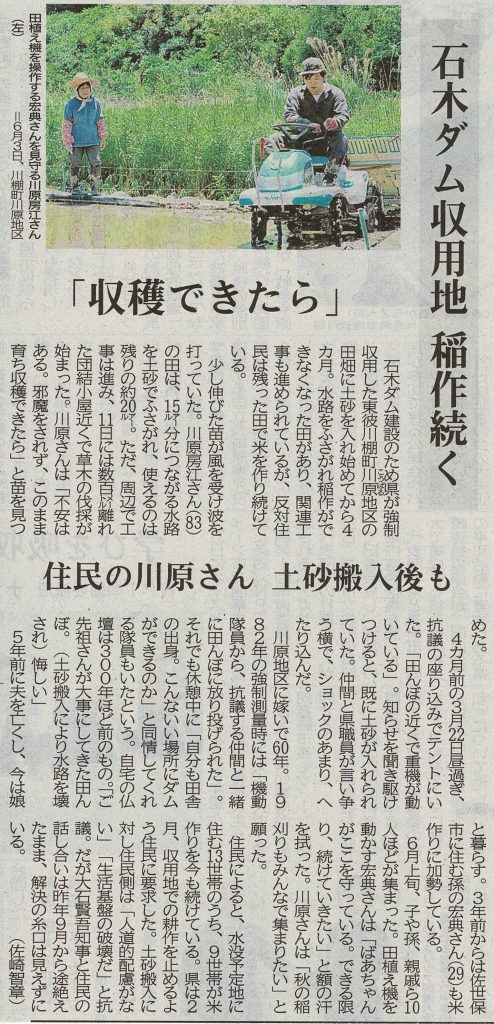

長崎新聞 2023/6/14

長崎新聞 2023/6/14 毎日新聞 2023/6/14

毎日新聞 2023/6/14

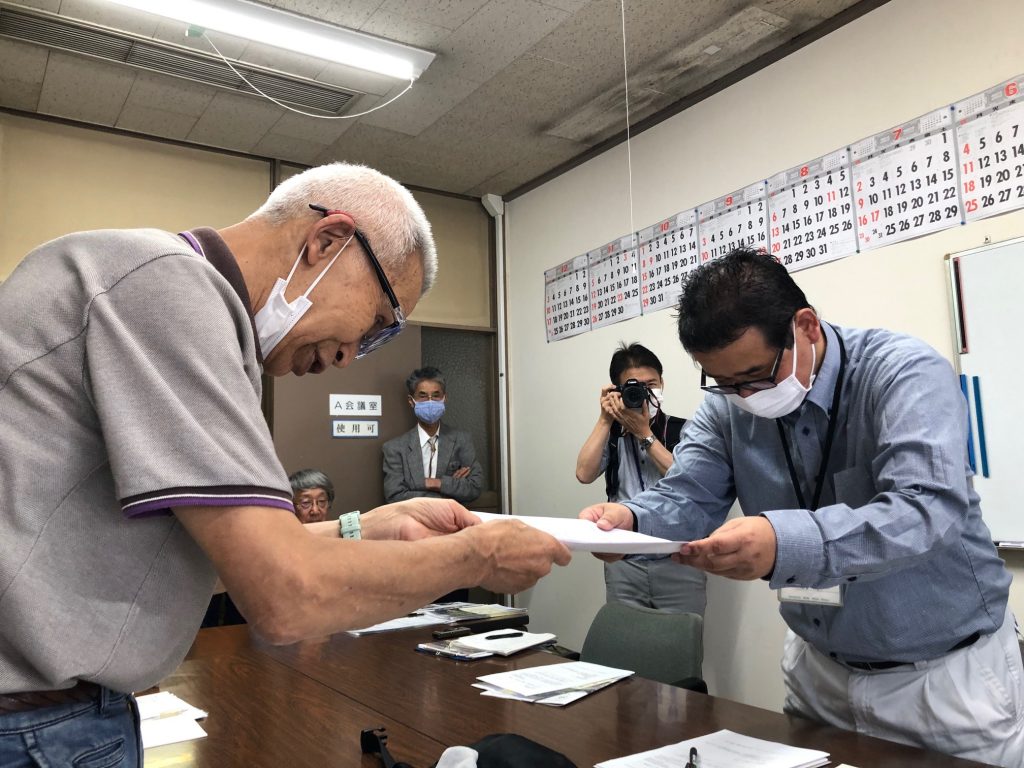

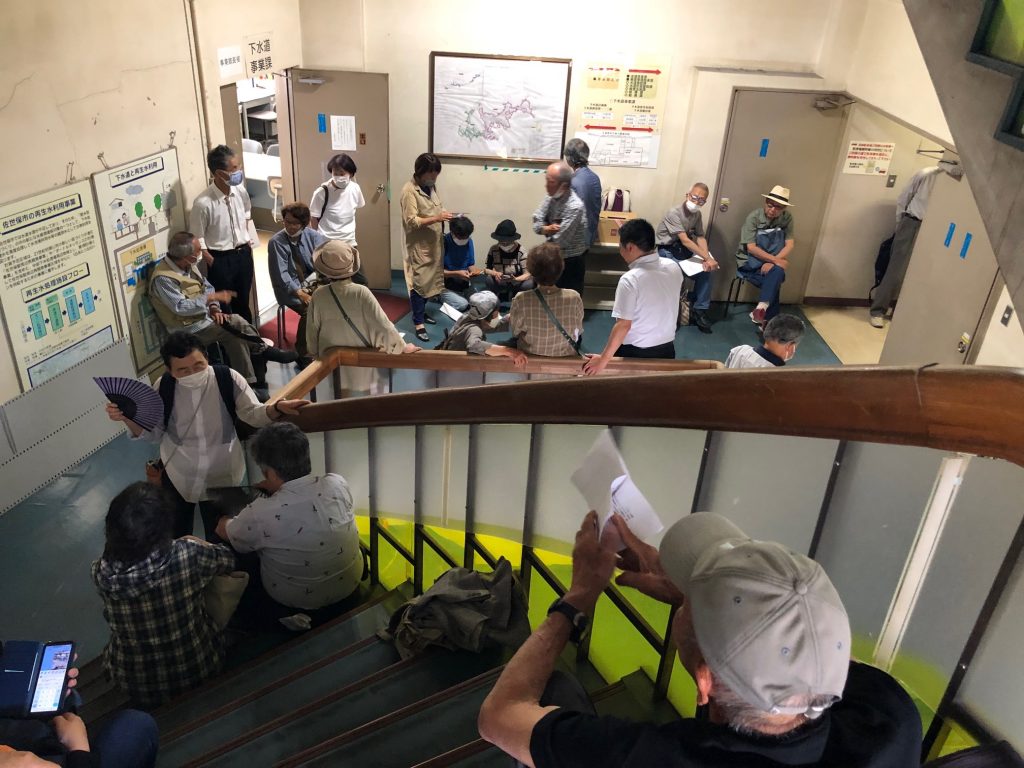

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。 知事(右奥)にダム建設への不満を訴える住民=川棚町東部地区コミュニティーセンター

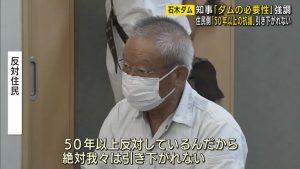

知事(右奥)にダム建設への不満を訴える住民=川棚町東部地区コミュニティーセンター (映像)

(映像) (映像)

(映像) (映像)

(映像) (映像)

(映像)