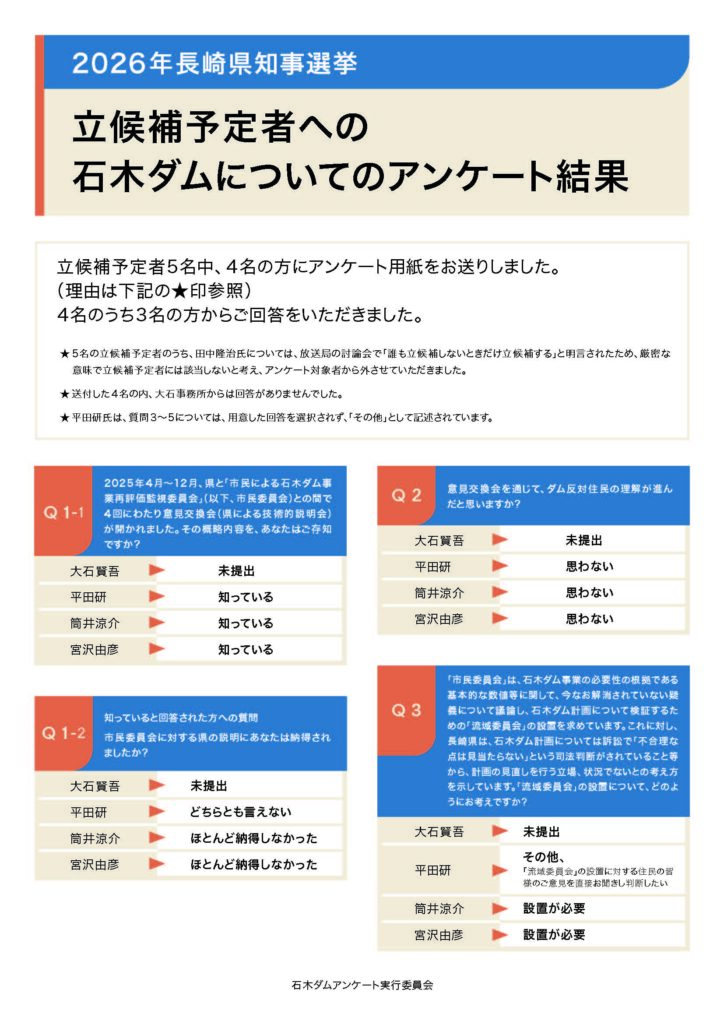

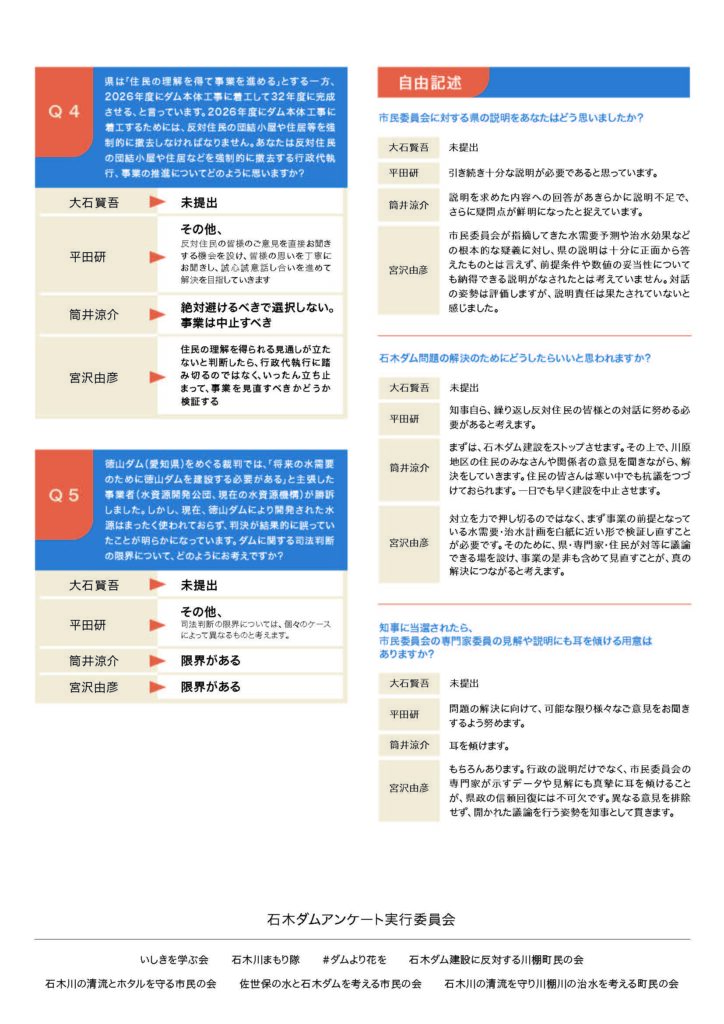

滴編集委員会

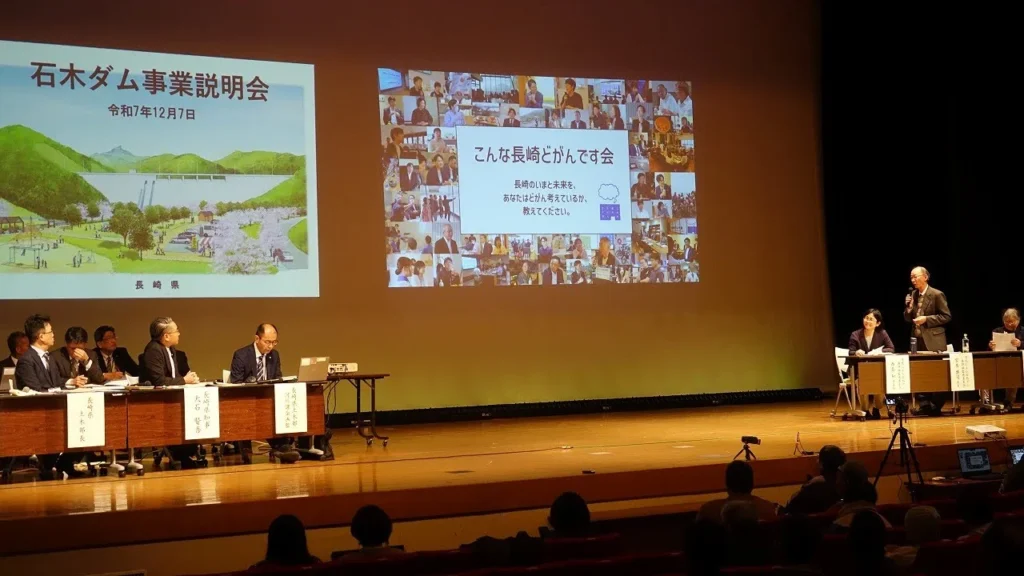

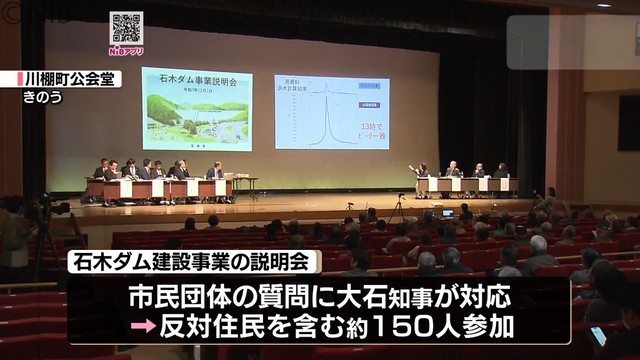

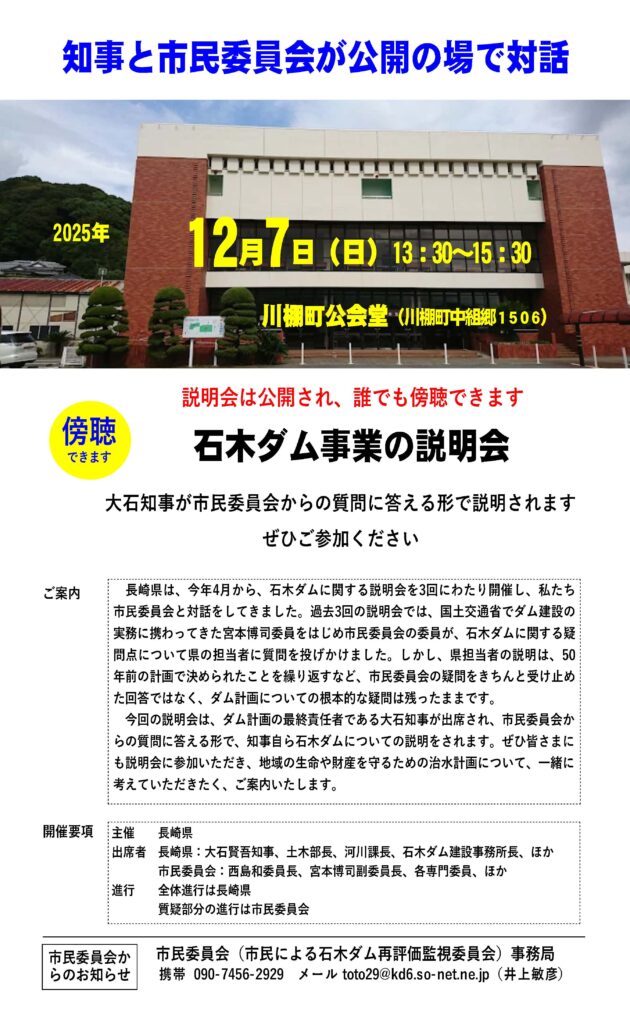

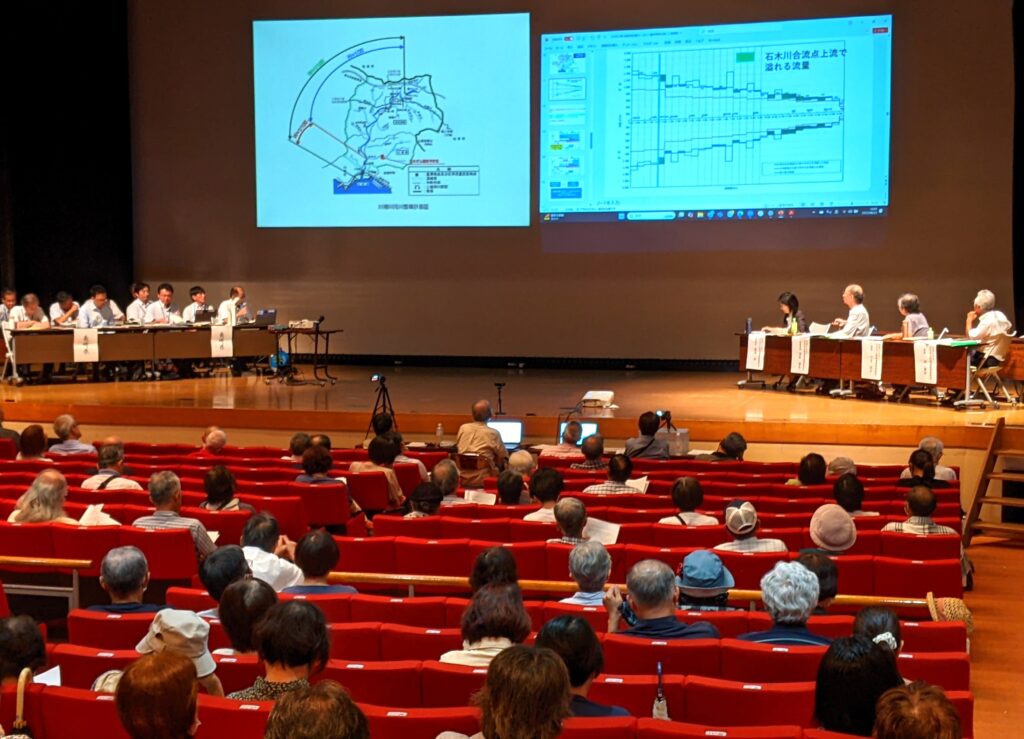

今回は川棚町公会堂で開催

▽県側出席者=山内土木部長、犬塚土木部次長、小川河川課長、

岩永河川課企画監、村川石木ダム建設事務所長、森河川課参事

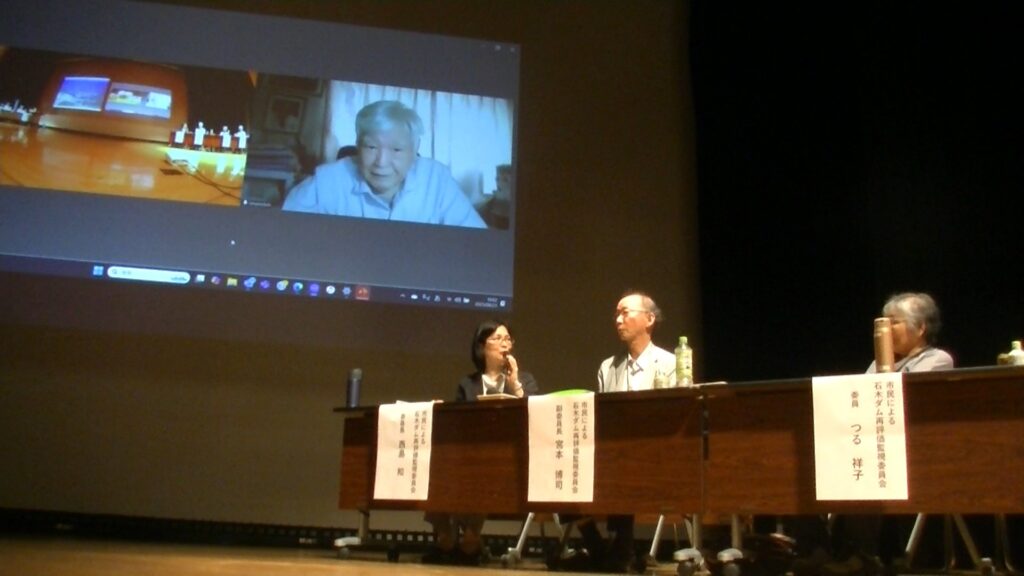

▽市民委員会側出席者=西島委員長、宮本副委員長、つる委員、

渕委員、今本委員(オンライン)

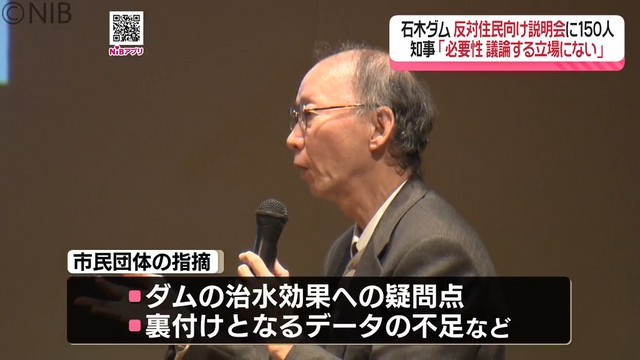

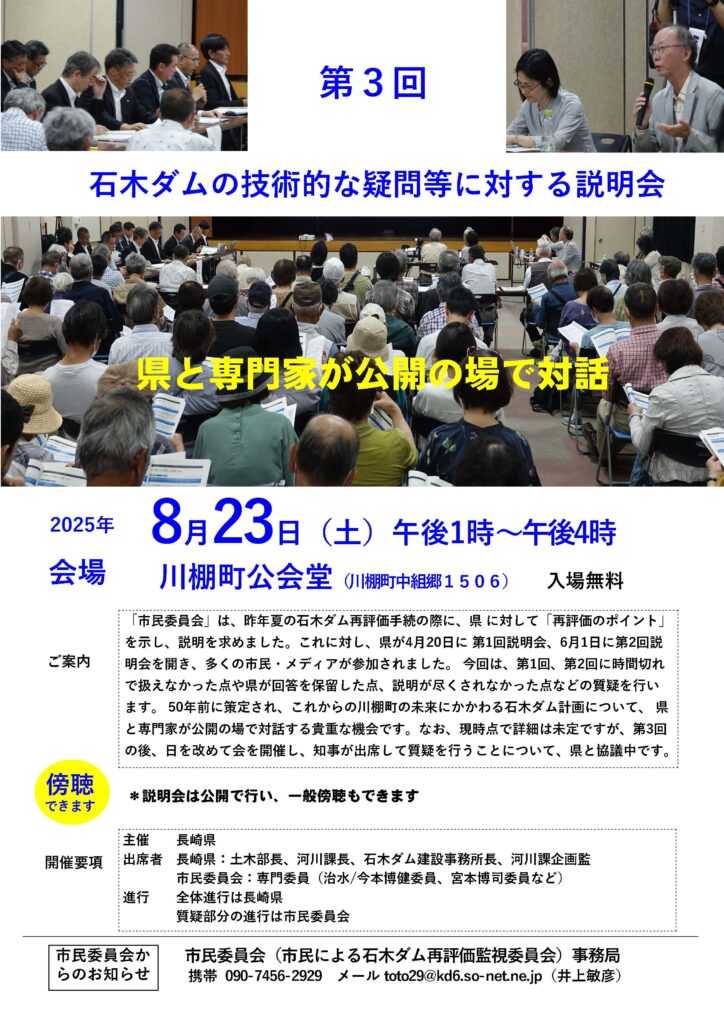

2025年8月23日、川棚町の公会堂で第3回石木ダムの技術的な疑問等に対する説明会が開かれた。以下は要約的な報告。

まず4月より新しく着任した山内土木部長からの挨拶。石木ダムの役割は非常に重要であり、2032年度の完成に向けて着実に工事を進めたいとの意思と、そのためには地元住民の理解と協力を得ることが大変重要であるとの認識が表明された。

続いて、市民による石木ダム評価監視委員会(以下、市民委員会)の西島委員長からの挨拶。県の事業再評価で取り上げられなかった論点について質疑を行い、質疑の後には、今後の知事の出席についても協議をしたい旨、語られた。

その後、県側、市民委員会側の出席者の自己紹介があり、西島委員長の進行で質疑が始まる。

近年の大きな洪水である1991年9月洪水、2021年8月洪水で流出モデルを再検証すべきではないか

県企画監 川棚川においては、1988年6月、1989年7月、1990年7月の比較的大きな洪水で流出計算モデルの検証を行っている。その後の1991年9月や2021年8月の洪水で再検証すべきではないか、ということだが、すでに計画は策定済みであって、新しいモデルでの再検証を行う必要はないと考えている。

宮本委員 もう計画が固まっているから検証する必要性がないという話には非常に疑問がある。再評価というのは、公共事業の実施過程の透明性の一層の向上を図るために実施する、そして必要に応じて見直しを行うということが国交省の再評価実施要領に書いてある。この再評価制度は、1995年当時建設大臣であった野坂浩賢さんが、一度決まった計画を無条件に続けていくということではなく、常に計画の正当性とか妥当性をチェックして随時再評価せよと指示したことから始まった。計画がもう決まったから、後の大きな洪水ではチェックしませんというのは、全くこの再評価制度の意に反する。

県企画監 1997年の工事実施基本計画、2005年の河川整備基本方針の策定、2007年の河川整備計画、その後も2010年頃の治水対策のあり方に関する有識者会議などでチェックを重ね、さらに事業認定取り消し訴訟の中でも資料を全て提出して、最終的に川棚川河川整備基本方針については不合理な点は見当たらないとして認められているので、我々としては正当な手続きを踏んできたと考えている。

宮本委員 過去の河川整備計画や基本方針を検討委員会で審議してもらったとか、裁判や事業認定でOKをもらったということで計画がオーソライズされたというが、その計画が現在においても正当なのか、継続してもいいのかということをチェックすることが再評価制度である。そのために新しい精度の高いデータで検証しておくことは河川課の当然の責務。それをしないのは、再評価の軽視であり、再評価制度の趣旨を理解していないのではないか。

市民委員会のコメント

<市民委員会のコメント>

県がモデルを検証したとしている平成2(1990)年7月洪水では最も重要な山道橋地点と石木橋地点で実測流量観測データがなく、検証されていない。検証されていないモデルで計算した洪水流量やダムの効果は信頼性がなく、説明責任は果たせない。

県はモデルの検証ができていないにもかかわらず、検証されたとして河川整備計画の作成や事業認定取り消し訴訟の手続きを行い、不合理ではないと認められてきたと主張しているが、これは、一旦決まった計画の妥当性を新たなデータでチェックし検証するという公共事業再評価制度の趣旨に反している。県は、モデルが妥当であると主張するのであれば、その後の大きな洪水時において、実測流量観測データによりモデルの妥当性を実証するべきである。

県がモデルを検証したとしている平成2(1990)年7月洪水では最も重要な山道橋地/

長崎県の再評価制度とはどういうものか?

(ここ、県の再評価制度についての大事な発言なので、ほぼ逐語録で)

県の説明に唖然!

県企画監 よろしいですか、長崎県の再評価と言うのはその時点での、例えば残りの工期の話であるとか、事業費の見直しとかそういったものを含めて、各分野の専門家の方々に、今後継続していく必要があるのかどうか、妥当性を判断していただいているというのが、長崎県の再評価制度になっております。河川整備計画については、県の再評価委員会の中で、改めてそこを審議するということはしないということで県は行っております。

宮本委員 長崎県の再評価は、残事業の工期や費用を確認してもらうためのものだということか。

県企画監 長崎県の再評価制度においてはそのように謳われており、それに従って行われている。つまり5年に一度の再評価の時に、治水計画そのものを見直すことはしないということ。

宮本委員 それだと制度の理解が全く違う。野坂大臣から再評価制度を作れと言われて、作ったのは私だ。(会場拍手!)整備計画ができてから5年後、10年後に状況が変わったというときには、事業の中止も含めて再評価するという制度である。長崎県は国交省の再評価実施要領を無視して、長崎県の独自の運用をしているということか。

県企画監 無視をしているということではなくて、それを基にして長崎県の再評価要領を作っている。

宮本委員 長崎県の再評価制度の実施要領にそう書いてあるのか。

県企画監 はい。

宮本委員 これは非常に重大なこと、再評価にあたっては計画の見直しだとか中止だとか、そんなことは考えていないというのが長崎県の公式な発言ということになるが、小川・河川課長それでよろしいか。

小川・河川課長 先ほどから何度も繰り返している通り、石木事業に限らず県としては再評価毎、5年ごとに計画自体を見直すということは今やっていない。ただし大規模な水害が発生した際の洪水流量が現行で定めている基本方針の基本高水を上回った場合については見直しをする必要があると考えている。それは再評価の時ではなく、その都度見直すべきと思っている。

<市民委員会のコメント>

県は、長崎県の評価制度について、「計画の見直しや中止は想定しないのか」という宮本委員の質問に対し否定せず、「計画の見直しについてはしていない」と説明しているが、これは「再評価は、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間が経過している事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するもので ある」と規定している国交省所管公共事業の再評価実施要領に反している。

これまでの県が行ってきた再評価が、公共事業再評価制度に反して行われてきたのであれば、これまでのすべての再評価はやり直すべきである。

流量や雨量の流域内実測データを基に流出解析をやり直すべきではないか?

県企画監 県としては、佐世保雨量局のデータを基にして9パターンの雨を流域内に一様に降らせて、その中で流量が一番大きくなるものを対象として治水計画を立てており、それは不合理とは言えない。事業認定取り消し訴訟の中でも不合理ではないと認められている。

宮本委員 その治水計画の根拠となったのが1967年7月洪水である。私が発見した気象台のデータでは、流域内に一様の雨は降っていない。上流でたくさん雨が降り、下流で少ない雨であったら、基本高水流量の1400トンは変わってくる。そこはダムの必要性の根本にかかわることである。

県企画監 言われることは理解するが、そういったことも含めての9パターンから治水計画を立てており、我々はその流出計算モデルが不合理とは思っていない。

<市民委員会のコメント>

川棚川の治水計画における計画洪水量と石木ダムの洪水調節効果を決めている根拠となっている1967年7月洪水における実際に降った雨の降り方と洪水計算を行った際に設定した雨の降り方がまったく異なっているという市民委員会の指摘に対して、県は「流出計算モデルが不合理であるとは思っていない」とまったくすれ違いの答弁を行っている。治水計画策定において最も尊重しなければならないのは、現地での実測による観測値である。現地での実測データに基づかない治水計画によって石木ダムの必要性を訴えても地元住民の理解はとうてい得られない。

100年に一度の雨が降った場合、上流域で氾濫し、下流域に毎秒1400㌧は流れてこないことを前提に費用便益分析を修正すべきではないか?

県側は岩永・河川課企画監が主に説明

県企画監 確かに上流域は30分の1対応の整備になっており、100年に一度の雨では氾濫するところもある。しかし将来的に上流まで100分の1の計画で整備をしようと考えているので、現段階においても100分の1相当の雨が下流域にも流れてくるという前提で費用便益計算を行っている。

宮本委員 将来そうなるということではなく、今時点での石木ダムの費用対効果を計算する時には、これからの30年間は少なくとも下には1400トンまるまる流れてこないのだから、この30年間のダムの便益は今の計算よりも少なくなる。費用対効果は当然低くなるはずだ。

県企画監 上流で溢れることは考えているが、溢れたとしても出水した水が河川にまた戻ってくるので1400トンはあまり変わらない。しかし、あくまでも全体が100分の1対応になる将来計画を想定して費用便益計算を行っているということでそこに不合理はないと考えている。

<市民委員会のコメント>

県は、石木ダムの費用便益分析において、石木川上流域での氾濫の影響をまったく考慮せずに便益を計算している。県は、流量計算をしていないにもかかわらず、上流域での氾濫による影響を踏まえても下流への流量は大差ないと説明しているが、大差なしと主張するのであればきちんとした計算を行うべきである。

現在の費用便益分析は1975年の河道を前提にしているが、現況の河道を前提としてやり直すべきではないか?

意見を述べる西島委員長と宮本委員(右)

県企画監 ダムの便益については、ダム事業と河川事業を、一連の事業として評価した上で算定している。河川事業に着手した1975年当時の河道断面によって想定氾濫区域を算出して、それによる費用便益効果を算定している。事業認定取り消し訴訟でも、1975年ごろの河道状況を前提に算定したことについて、合理性がないと言うことはできないと、はっきりとうたわれている。

宮本委員 山道橋の流下能力は、1975年の時には587トンだったのが現在1130トンにまで上がっている。すると50年前の河道では発生するはずだった洪水被害の多くが発生しないことになる。現況の河道で計算するほうが、よほど正確で、説得力のある費用便益分析になるはず。それを否定する理由が今の説明ではわからない。

県企画監 そこは考え方の違い。ダムの便益を出すやり方として、ダム事業と河川事業を一連の事業として評価する手法に変わりはない。

<市民委員会のコメント>

昭和50年当時の川棚川の流下能力と現在とはまったく異なっており、昭和50年当時の流下能力をもとに計算することはダムの便益を過大評価しており、あきらかな誤りである。

現況河道の粗度係数をなぜ検証しないのか?

オンラインで参加の今本委員

今本委員 長崎県の計算で怪しいのは粗度係数。河道の流れにくさを表す数値だが、長崎県は河口から1.3kmまでは0.030。1.3kmから上流を0.035と推定している。ところが1990年洪水の後、河川改修がなされ、現在粗度係数は劇的に低下しているはずである。例えば1.3kmまでは粗度係数0.020、1.3キロより上流は0.025だと仮定して計算すれば、水位は計画高水位を超えず、石木ダムは要らないという結果になる。ところが長崎県は、2021年洪水に対して、流量観測も痕跡調査もしていない。これは河川管理者として大失態で、昔で言えば切腹ものである。そのために石木ダムは要らないということは証明されていない。しかし、少なくとも要るということも証明されていない。要るか要らないかわからない状況で石木ダムを作ろうとしてる。技術者なら、本当は要らないということがわかっているはず。苦しい答弁するのはもうやめたらどうか?知事に間違った判断をさせないように腹をくくってやったらどうどうか?もしここで石木ダムに踏み切れば、あなた方が一生悔やみながら人生を送ることになる。ここで腹をくくらないと、負けることがデータ上はっきり分かっていながら開戦に踏み切り、結果惨敗したあの日本の開戦と同じことになる。やめませんか?楽になりましょうよ。(会場から大きな拍手)

西島委員長 ちなみに、今後大規模な降雨があったときに、流量観測ができるような体制はあるのか。

県企画監 水位計を設置しているので観測はできる。

今本委員 水位計じゃダメ。流量観測をしないといけない。これを長崎県は一度もやってない。そんな状態でダムを作ろうとしている。

小川・河川課長 現状では流量観測はやっていない。今後については、極力できるような方向で努めたい。

<市民委員会のコメント>

県は、治水計画策定の基礎である流量観測を行っていないことを認め、今後は行っていく方向で努めたいと説明。今後、流量観測は是非とも行っていただきたいが、同時にまともな流量観測も行わずに策定した現行の治水計画を見直すべきである。

石木ダムにおいて大蘇ダムのような漏水はありえないという根拠を説明してほしい

県企画監 大蘇ダムは熊本県にある農林水産省所管の農業用ダムだが、漏水の原因は公表されていないため詳細は分からない。地形条件や地質条件が大きく違うため、石木ダムの参考にはならないと考えている。

宮本委員 ダム周辺の地下水位がダム最高水位より低ければ、ダム湖外への漏水があり得るというのはダム屋の常識だが、石木ダム予定地はまさにそうなっている。大蘇ダムと同じことになる心配を指摘したところ、前回の説明では岩永さんが、ダム周辺を歩いて調べて周辺の地下水位がダムの貯水池の最高水位よりも高いこいとを確認したと言われた。しかし歩いてわかるものではない。大蘇ダムでは、試験湛水したらダダ洩れが起こり、2022年に34年遅れて完成したが、事業費は5.5倍に膨れ上がった上、竣工後も漏水が起こっている。原因もわかっていない。石木ダムは大丈夫だという説明はできないのか。

県企画監 貯水池からの漏水は、地形的な原因が一番大きいと考えていて、石木ダムの地形については、そういった可能性は小さいだろうと国の研究機関、土木研究所などダムの専門機関も評価している。ただし、ダムサイト付近の地下水位が低いというのは、指摘の通りなので、そこについてはカーテングラウチングという遮水工法で対応する。ひとつ付け加えて、前回、ダムの設計洪水流量が気候変動の影響等で大きくなる可能性があるから、そこを見込んでダムの設計を修正すべきではないかと質問があったが、これについて国に確認した。国からは、気候変動の影響によるダム設計洪水流量の見直しは今後検討するが、現時点では現行の設計を見直す必要はないと回答をもらっている。

宮本委員 答えが出るまでは今の基準、今の指針でやっていいと国が言ったということか。それはそれで非常に問題だと思う。国会でも問題にしてもらいたいと思う。

<市民委員会のコメント>

県は、「これまでに専門家の指導のもとに検討し、漏水は起こらないと考えている。」と説明しているが、大蘇ダムも、事前に専門家の指導をもとに検討して大丈夫と判断したが、結果的に悲惨な状況になった。貯水池の地下水位データをもとに漏水は発生しないという説明を引き続き求める。

ダムの設計洪水流量と設計高水位は、ダムの安全性を確認する上で重要な要素であり、下流住民の命に関わることである。そのようなきわめて重要な問題であるにも関わらず、国が、「気候変動の影響によるダム設計洪水流量の見直しは今後検討するが、現時点では現行の設計を見直す必要はない」と回答したということが理解しかねる。仮に国がそのような考えを示したとしても、長崎県としては、流域住民の命を守る観点から独自に何らかの対応を講ずるべきである。

知事に尋ねたいこと

西島委員長 以上で質疑はおわりとし、知事が出席しての会合のあり方について協議したい。我々としてはぜひこの場に知事に来ていただいて、これまでの質疑を踏まえ、基本的な問題について知事がどう認識されて評価されているのかをお聞きしたい。今後、地元の理解を得て進めるとおっしゃっている以上、知事ご自身が計画の基本的なところをどう理解しているかを公開の場でぜひ説明していただきたい。

宮本委員 知事に尋ねたいことのまず1つ目は、国交省が2022年5月に河川整備基本方針を大きく変更して、気候変動による降雨量の増加を考慮した計画に見直すという方針を出している。長崎県以外のほとんどの県が、国の方針に基づいて見直しを進めていくと言っている。ところが長崎県だけが、「長崎県においては、それほど大きな洪水がまだ来てないから見直しません。国の指導も受けません」と言っている。これについて知事の見解を求めたい。

2つ目は、川棚川流域における実測データに基づいて治水計画を見直すべきと言ってきた。粗度係数の計算方法もおかしいと。県は1975年に計画を策定して以来、現在に至るまでに雨量、流量、洪水位すべてにおいて当然行うべき観測を怠り、実測データを用いずに川棚川の治水計画を作り上げてきた。これでは地元住民の理解は到底得られない。このことについて知事の考え方を伺いたい。

3つ目は、ダムが洪水量を増加させる恐れがあるということについて。川棚川本川のピークにダムからの放流が重なることによって、本川のピーク流量は増加する可能性がある。このような恐れのあるダムをあえて建設することについて知事の意見を伺いたい。

4つ目に、費用便益分析の是正について。河川改修を踏まえず、50年前の河道断面によって被害を想定した費用対効果分析は明らかな誤りで、速やかに是正すべきである。これについても知事のご見解を伺いたい。

最後に、ダムの貯水池からの漏水の恐れの問題。私は、一ダム屋としてやっぱり漏水の懸念は払拭できない。知事はどこまで確認されて懸念が払拭されていると判断されるのか。知事に直接ご見解を伺いたい。

知事との対話はどうあるべきか

西島委員長 もう一点、知事にお聞きしたいのは例の「覚書」の件。覚書は事業を差し止める理由にはならないという司法判断を県は主張するが、普通の感覚で読めばあれは明らかに約束。署名による同意がなければ、事業は進めませんという約束であって、それは反古にされている。その後の強制測量も強制収用も地元の同意なしに進んでいるという現状の中で、知事が地元と対話をしたいと言うのであれば、何があっても計画は見直さないというような姿勢では難しい。そして地元との信頼関係が失われている今の段階では、やはりこれまでどおり地元住民ではなく市民委員会への説明としていただくしかないと思う。それ以外の場は、なかなか成立しないと考えている。

意見を述べる市民委員会委員・つる委員(左)と渕委員

つる委員 球磨川流域の河口の方に住む者としてうかがいたいことがある。川辺川ダム計画は60年ぐらい前にできた計画だが、当初の計画時と2020年の水害時では、山の状況も土地や河川の整備計画も、まったく違ってきている。またこの8月11日、八代市を中心に大きな浸水被害がでた。行政は球磨川の破堤による浸水を想定してきたが、実際は球磨川の水位は全く上がってないのに八代市内に大きな被害が出た。50年前の物差しと現状は全く違っている。今の実情にあった洪水対策、治水対策をぜひ取ってほしい思っていて、それに対する知事の考え方をぜひお尋ねしたい。

渕委員 県からの説明をじっくり聞いたが、全く説得力を感じなかった。本当に県はこれで突き進むのだろうか、やめたほうがいいんじゃないかとつくづく思わされた。県の職員も、本音のところでは石木ダムなんていらないよねと、もうあの愚かな先輩たちが大変なお荷物を残してくれて本当に困っていると思っているのではないか。なんとか石木ダムを見直す方向に行っていただけないかと思う。この猛暑の中で命を削りながら抗議して座り込んでいる地権者の皆さんの気持ちを思うと、なんとかもとの川原に、あのほたる祭りがあった頃の川原に戻してもらいたいとつくづく思う。

小川・河川課長 県が対応すべき対象は13世帯の皆様という考えに変わりはない。その場に、市民委員会や一般の傍聴者に同席してもらうのは構わないが、県の対話の相手が市民委員会という形は、県としては考えていない。知事と地元の方々の対話の実現に向けて、市民委員会を窓口として働きかけてきたが、次回はどのようにすべきだろうか。

西島委員長 これまでの3回にわたる質疑の結果を踏まえ、主だった論点について市民委員会の考え方と県の考え方とそれぞれを述べ合い、その後、知事の見解をお示しいただくというような進め方かと思う。

県 あくまでも13世帯ではなく市民委員会と知事との対話ということか。

宮本委員 もともと知事が県議会で技術的な問題について説明を尽くすとおっしゃった発言をきっかけにして、この説明会が始まったと思う。それを3回積み重ねてきたことについて、知事はどう考えるか見解を聞かせていただきたい。この説明会の延長として、市民委員会と県とが話し合い、地元の方々は傍聴者として聞いてもらうという形でお願いしたい。

小川・河川課長 地元の13世帯も出席をされるということで理解していいか。

宮本委員 これまでと同様、傍聴で。

小川・河川課長 時間も押し迫ってきているので、一度持ち帰って県の考えを後ほど示させていただきたい。