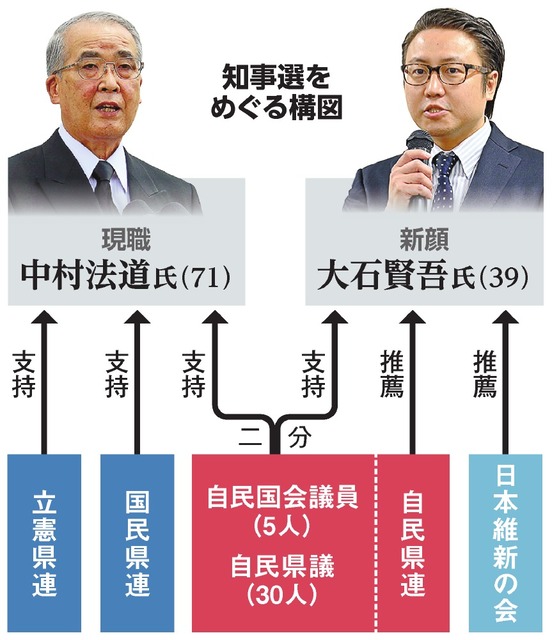

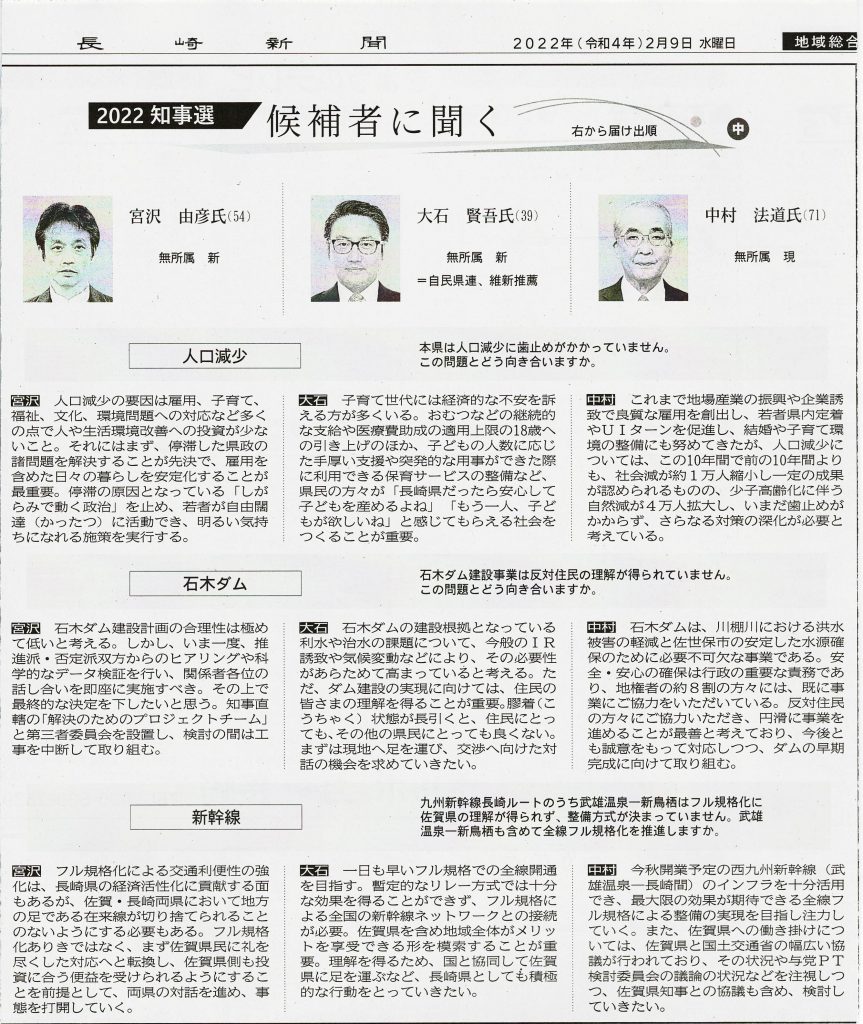

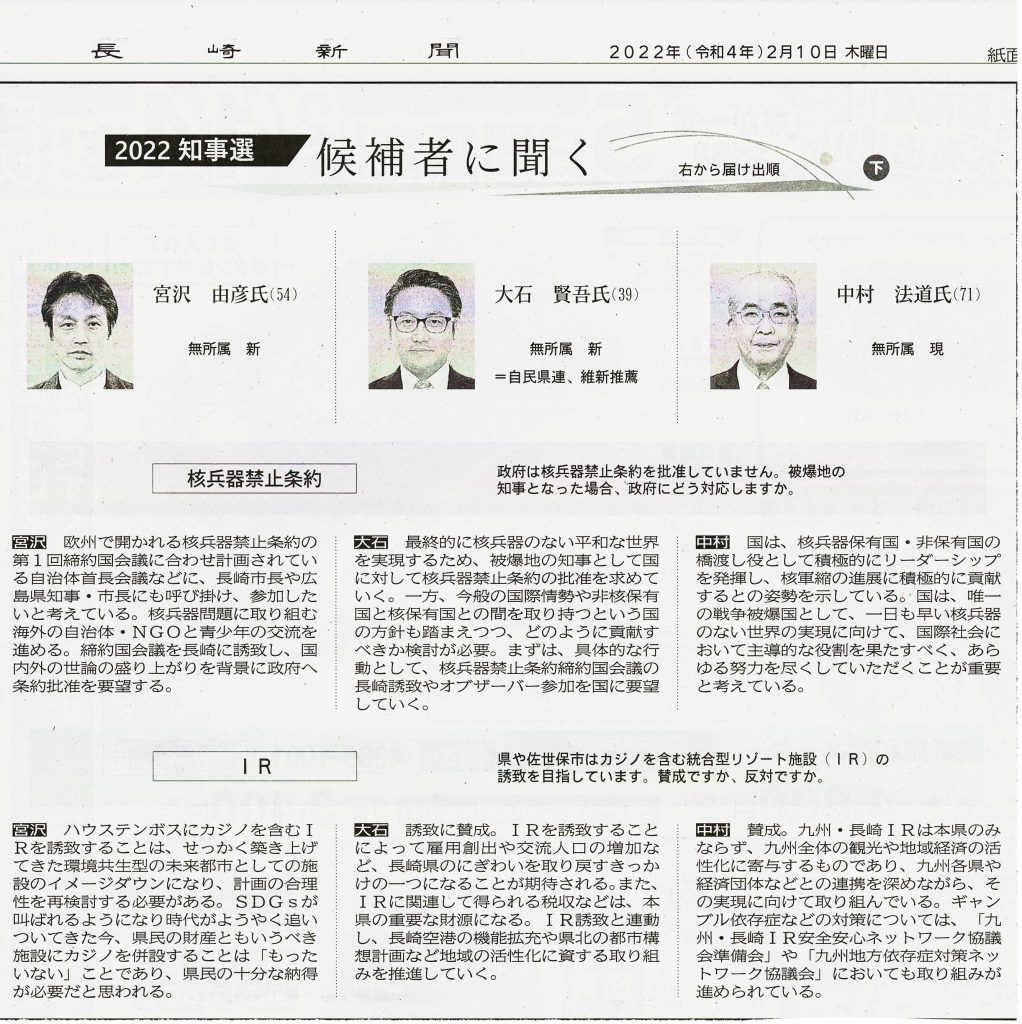

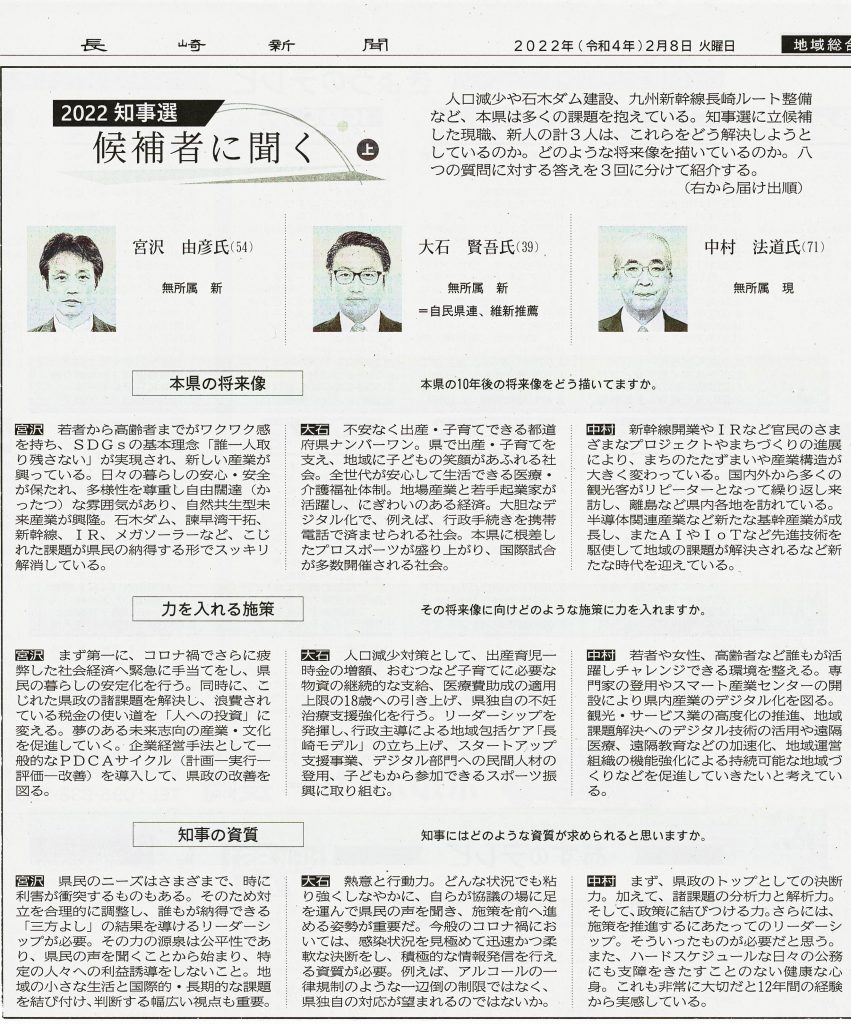

2022年、長崎県民は新知事に大石賢吾氏を選択しました。

新聞の見出しには「全国最年少」の文字が躍っています。

実際、若さだけで投票した人も少なくないかも・・?

現知事の中村氏も大石氏も政策は似たり寄ったり。

これまで通りの公共事業優先、経済優先の舵取りを目指しており・・

選択の基準は、まさに柵、組織選挙だったのかな?

保守王国の長崎県で自民が割れた!

この異常事態に党内では熾烈な選挙戦が繰り広げられ・・

なぜか野党まで、その渦に巻き込まれ、

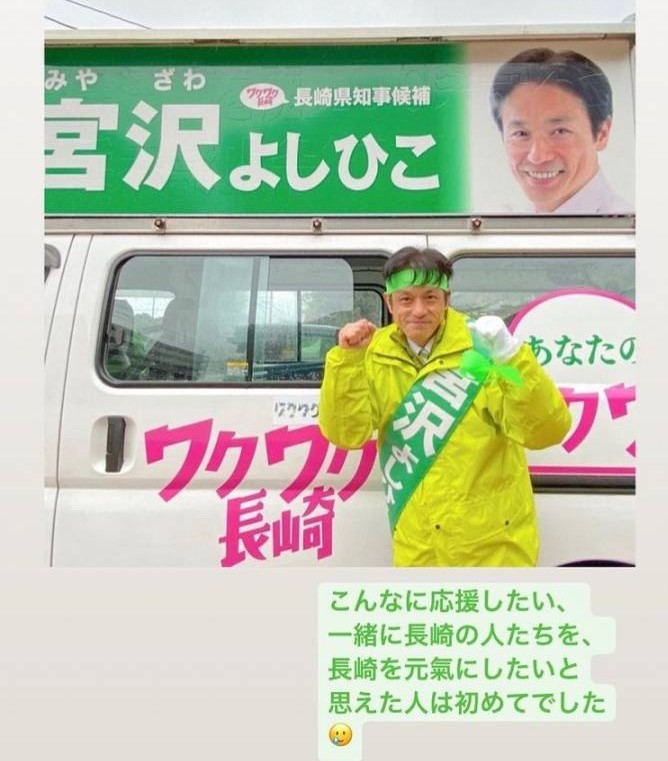

私たち市民が応援した宮沢よしひこ氏は惨敗でした。

衆院選のような「市民連合・野党共闘」は実現できませんでした。

今回は共産党だけが自主的支援をしてくれましたが、前回の知事選で共産党の原口氏が獲得した94,000票の半分しか獲れませんでした。

この結果は本当に衝撃的でした。

宮沢応援団の中では前回の結果から考えて10万は軽く超えるだろうとの思いが大半を占めていました。

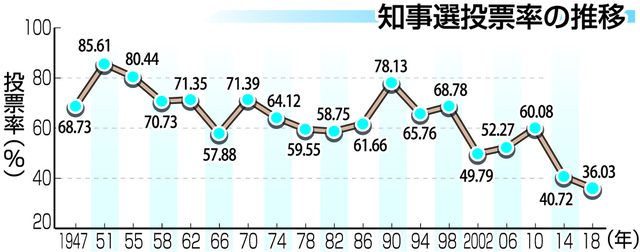

投票率も前回は最低だったけれど、

今回は県民の関心が高まっているので投票率も間違いなく上がるだろうし、

宮沢選挙チームにはこれだけ多くの若者ボランティアが結集しているし・・と。

実際、投票率は47.83%で、前回よりも11.8ポインもアップしたのですが。

甘かったですね。

というより、木を見て森を見ず。

自分達の周りしか見えていなかったのでしょう。

選対本部のある長崎事務所も、私たちの佐世保事務所も市民ボランティアの集まり。

指揮系統もバラバラで、

段取りも分からずドタバタ続き。

そのうちに若者の応援や美味しい差し入れなどが舞い込んでワクワクし始め、

20日夜、皆で開票速報をドキドキしながら見守り、

結果を受けてガーン!

これが実状でした。

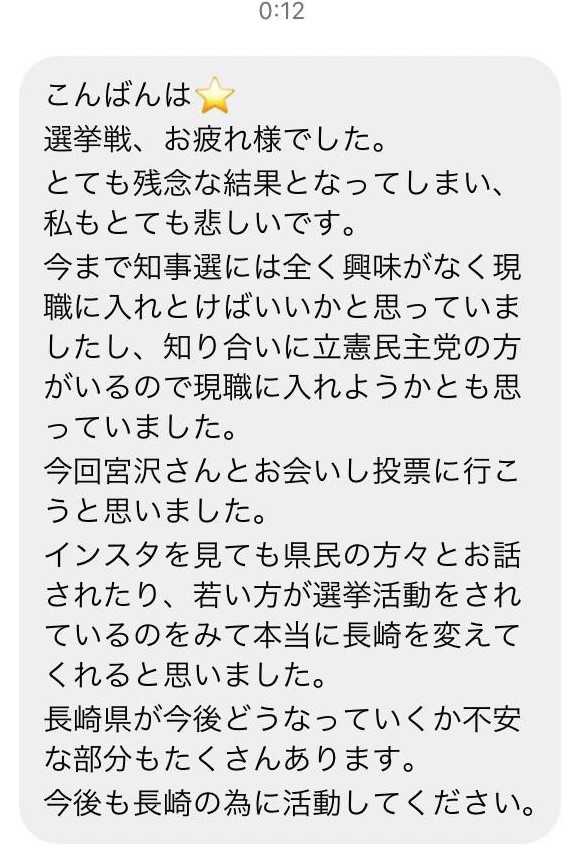

若者ボランティアからはこんなメッセージが。

みなさん、選挙戦本当にお疲れ様でした!!!!!

そして、快く私たち若者を迎え入れ、応援してくださり、本当にありがとうございました。

若者チーム、未熟なところもあり、大人の皆さんには失礼とご迷惑をおかけしましたが、それでも最後まで若者のしたいように、とお任せしていただいたこと、本当に感謝しています!!

パワーしかない私たちに、寝床もご飯も準備してもらって、みなさんのご協力があったからこそ、全力で選挙戦に携われました。

皆さんと一緒に最後まで駆け抜けられて、私たちも本当に幸せです🙏💗

今回、「宮沢さんに入れたかったけど、大石さんになってもらうと困るから中村さんに!」という方が少なくかったと聞きました。

立憲、国民の今回の動きもそんなところなのかなと思います。

正直、もうこういう選挙、政治の形はさっさと終わらせたいです!

泡沫候補なんて言葉も私からすると意味が分からなすぎて、

数年後にはそんな言葉もなくなる社会にしたいです。

これまではそういう駆け引きのような、勝ちゲームのような選挙が普通だったのかもしれないし、私が知らないだけでそんな世界はたくさんあるのかもしれませんが、

本当はもっと1人ひとりが、この人を推したい!と思う人に、票を投じる、それが当たり前になるべきだと思います。

今回私たちも携わらせていただいて、選挙の新しい在り方だとたくさんの方に言っていただきました。

明らかにこの選挙戦、みなさん1人ひとりの強い熱い想いや、長崎に対する愛が溢れていたと思います。

こんな形がもっともっと全国に広がっていけるように、

普通の政治を取り戻せるように、

私もアクションを続けて行きたいと思います。

そして、21日早朝、宮沢さん本人からは、こんなメッセージが届きました。

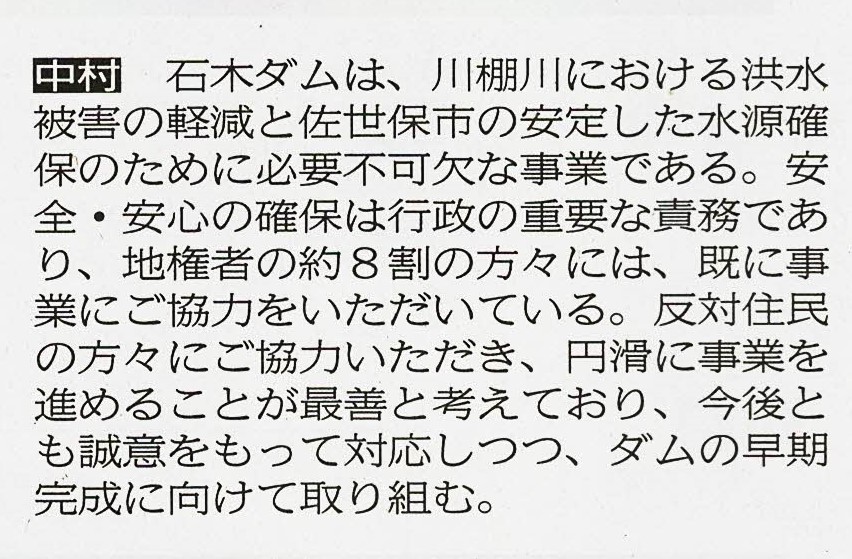

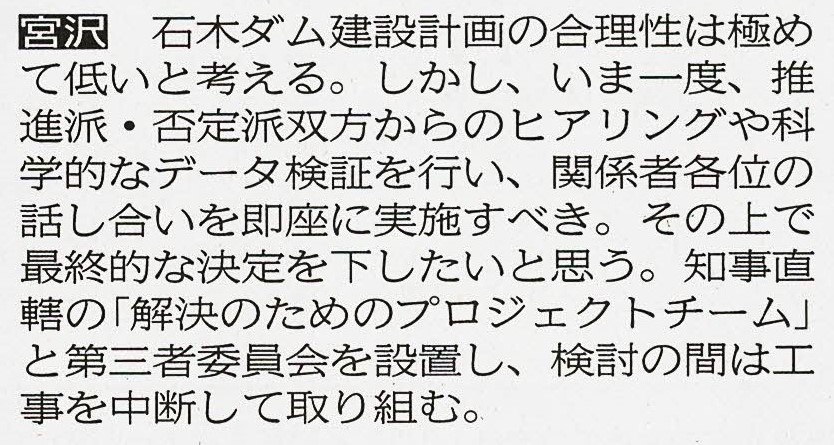

皆さん、今回の県知事選挙は残念ながら負けましたが、私、宮沢由彦は石木ダム計画が止まるまで徹底的に取り組みます。

敗因をしっかり分析し、以降の活動に生かしてまいります。

今回の選挙で私がみなさんに呼び掛けたかったことは、投票する選択肢がないなかで「もうがまんしなくていい」「立ちあがろう、自らの権利を守るために」ということでした。

カネの問題ではなくヒトとしての尊厳の問題です。

予想以上に厳しい獲得票数にも、選挙事務所では記者会見終了後、集まったみなさんの顔には笑顔が消えませんでした。最後まで精いっぱいやったという満足感だったと思います。

家でテレビやネットを見て選挙結果に落胆された方々も、どうぞ気を取り直し明るい前向きな気分でお過ごしください。

選挙期間中を通じて選挙事務所の雰囲気が良かったのは、Give and Take ではなく、Give & Giveの雰囲気だったからと思います。

ボランティア作業や差し入れなど、報酬がなくても誰も見ていなくても自分がやりたいからやる、そんな気持ちが集まっていました。

無償の愛でしょうか。それに触れたことが今回の財産です。

今回の選挙を支えてくださったすべての方に、あらためて心からの感謝を申し上げます。

これからもよろしくお願いいたします。

宮沢由彦

みんなすごいなぁ、強いなぁ、と感動しましたが、

現地こうばるの皆さんのことを考えると、私はどうしても暗い気持ちになってしまっていました。

「石木ダム計画を見直す!こうばるを守る!」との公約を掲げて闘った宮沢さんに、県民は1割も投票しなかった・・

この事実を突きつけられたこうばるの皆さんは、どんなに落胆なさっているだろう・・

21日朝、不安を抱えたまま座り込み現場へ向かいました。

皆さんから「お疲れ様!」の声をいただいても、「ごめんなさい」しか言えなくて・・

宮沢さんのメッセージをスマホに表示して、回し読みしてもらうことにしました。

隣にいたS子さんに「皆さん、きっとショックだったよね」とこっそり尋ねたら、

なーんも!うったちは負けることには慣れとるもん!

裁判もずーっと負け続けとるし、どがんちゃなか!

宮沢さん、石木ダムのことをあちこちで伝えてくれて、

それだけで有難かったよー

と言ってくださって、胸が熱くなりました。

と同時に、こうばるの方の強さをあらためて知ることができました。

今回、生まれて初めて体験した選挙運動、教えられることがいっぱいでした。

ボランティアの若者からも、電話の向こうの見知らぬ県民からも。

こんな経験ができたのは、やはり宮沢よしひこさんが知事選に挑んでくれたから。

無謀にも手をあげてくれたから。

若者たちは彼のことを「勇者よしひこ」と呼んでいたけれど、その通りです。

残念ながら、2月3日の時点で、県民の中に石木ダムを止めようとする勇者はいなかった。

宮沢さんのおかげで私たちには選択肢ができ、意思表示ができた。

そして石木ダム問題を県民に伝えてもらえた。

改めて宮沢よしひこさんに深く感謝します。

そして、4年後の知事選に向けて、

その前に今年の川棚町長選挙に向けて、

来年の佐世保市長選挙、長崎県議選挙に向けて、

勇者がどんどん出てきますように!

今からみんなで捜索、発掘に努めましょう~!!!

なぜ、宇久島に渡ったのか?

なぜ、宇久島に渡ったのか?

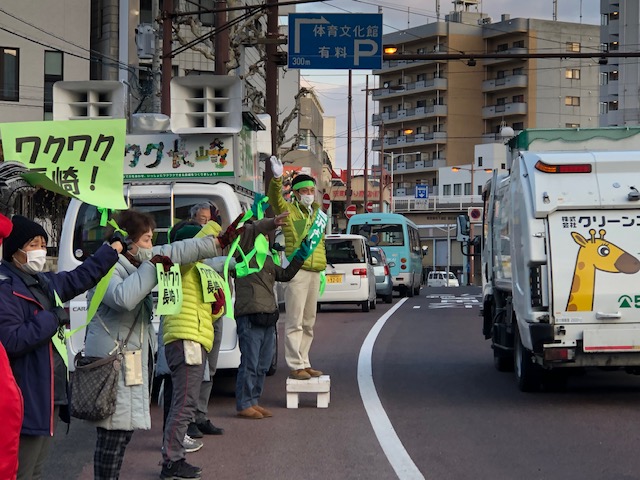

いわゆる「辻立ち」です。

いわゆる「辻立ち」です。 それでも、たまに車の中から手を振り返してくれる人がいると嬉しくなって、つい皆大きな声で「ありがとうございまーす!」と言ってしまいます。

それでも、たまに車の中から手を振り返してくれる人がいると嬉しくなって、つい皆大きな声で「ありがとうございまーす!」と言ってしまいます。 宮沢よしひこ選挙事務所(佐世保)です。国道に面していて、若葉町交差点の角。バス停「変電所入り口」のすぐ傍です。

宮沢よしひこ選挙事務所(佐世保)です。国道に面していて、若葉町交差点の角。バス停「変電所入り口」のすぐ傍です。 イメージカラーのグリーンが目印です。

イメージカラーのグリーンが目印です。 こちらのテーブルでは、2人が証紙貼りで、1人がハガキ書き。

こちらのテーブルでは、2人が証紙貼りで、1人がハガキ書き。 こちらでも4人が証紙貼りで、2人がハガキ書き。

こちらでも4人が証紙貼りで、2人がハガキ書き。