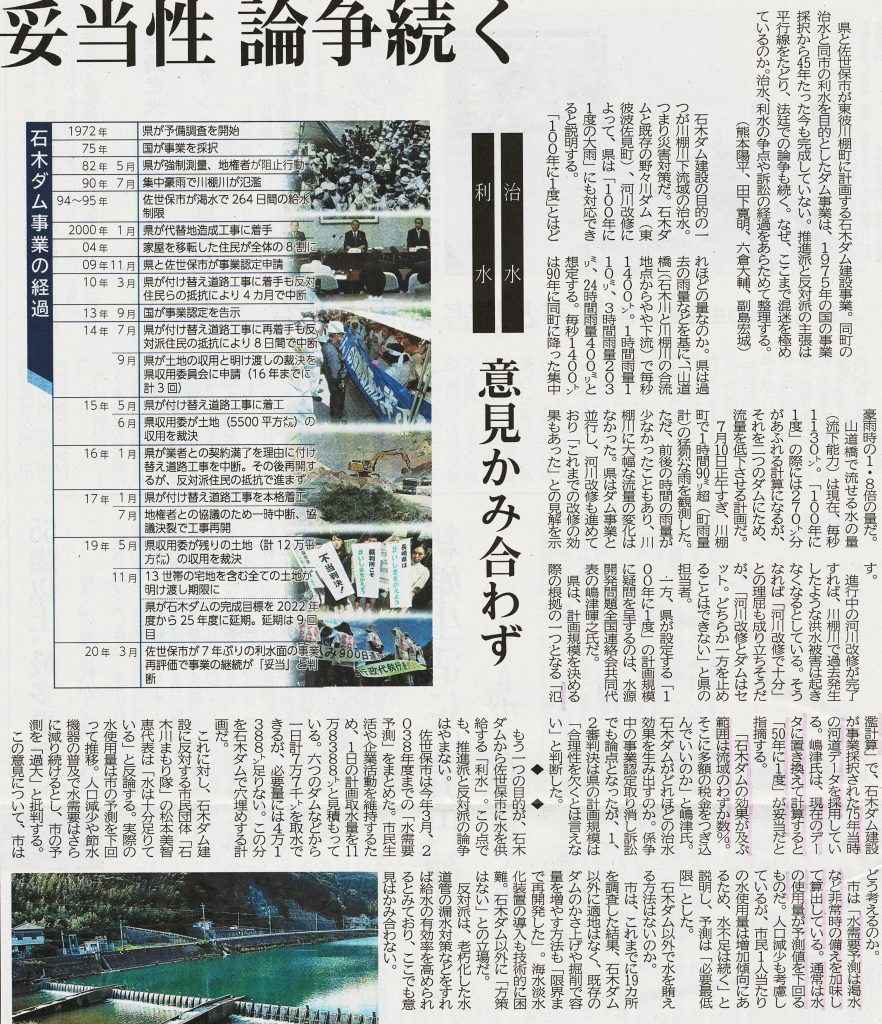

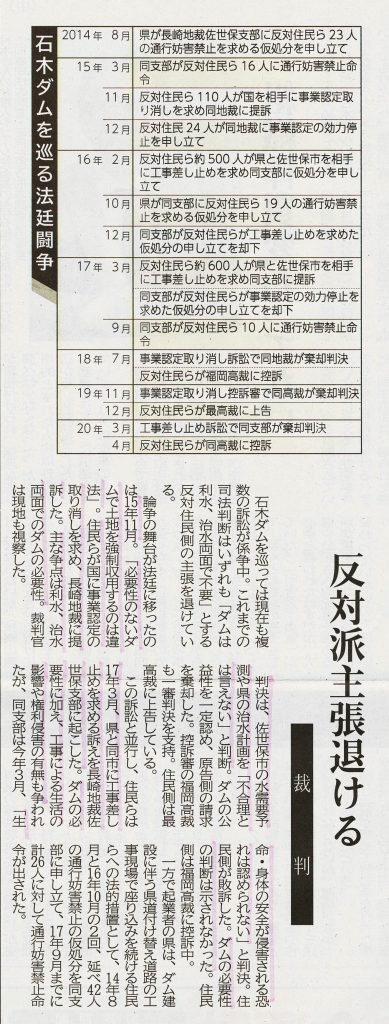

やっとこの数字が公開されました。

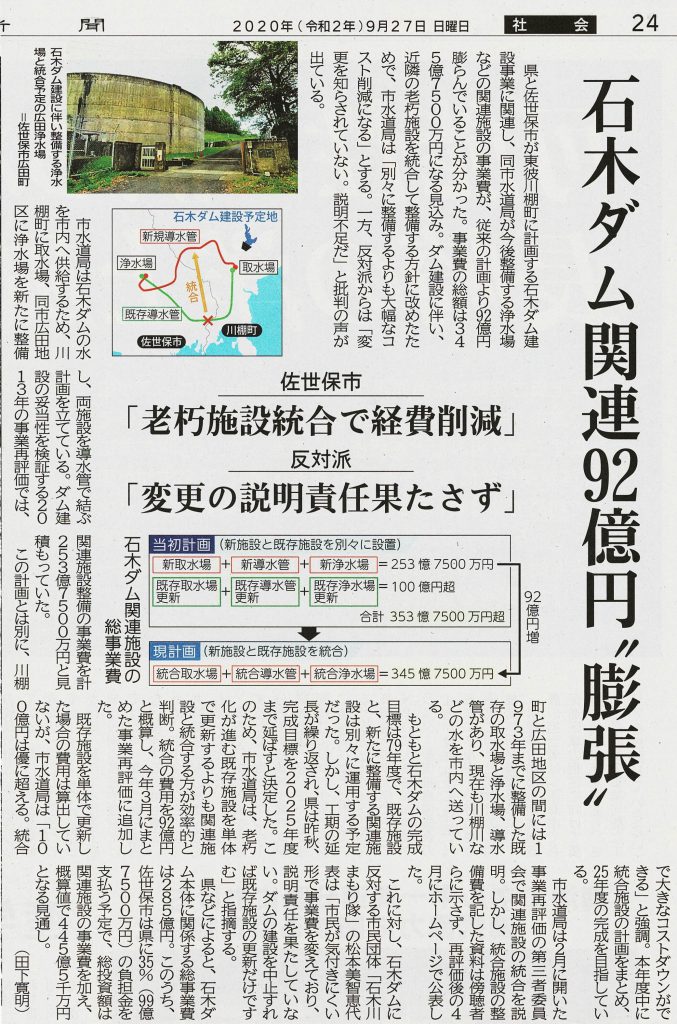

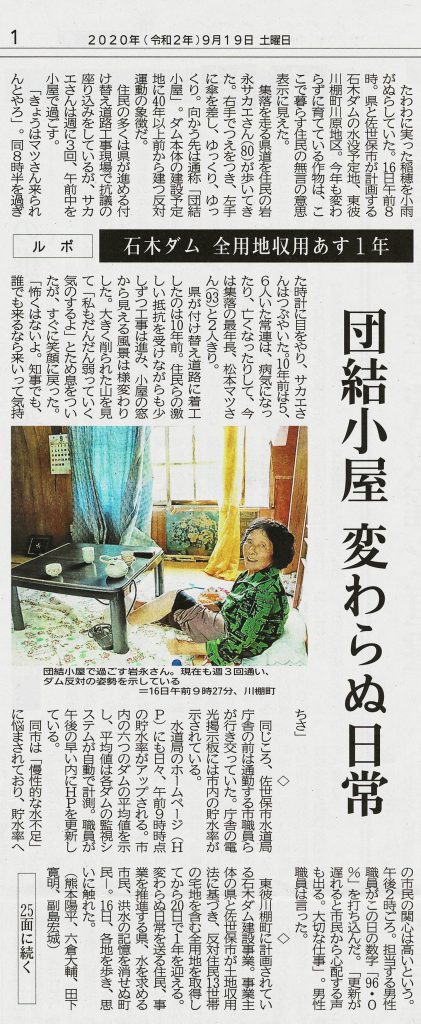

石木ダム関連事業費92億円膨張

私たちが石木ダム関連事業費の増額に気づいたのは今年6月です。

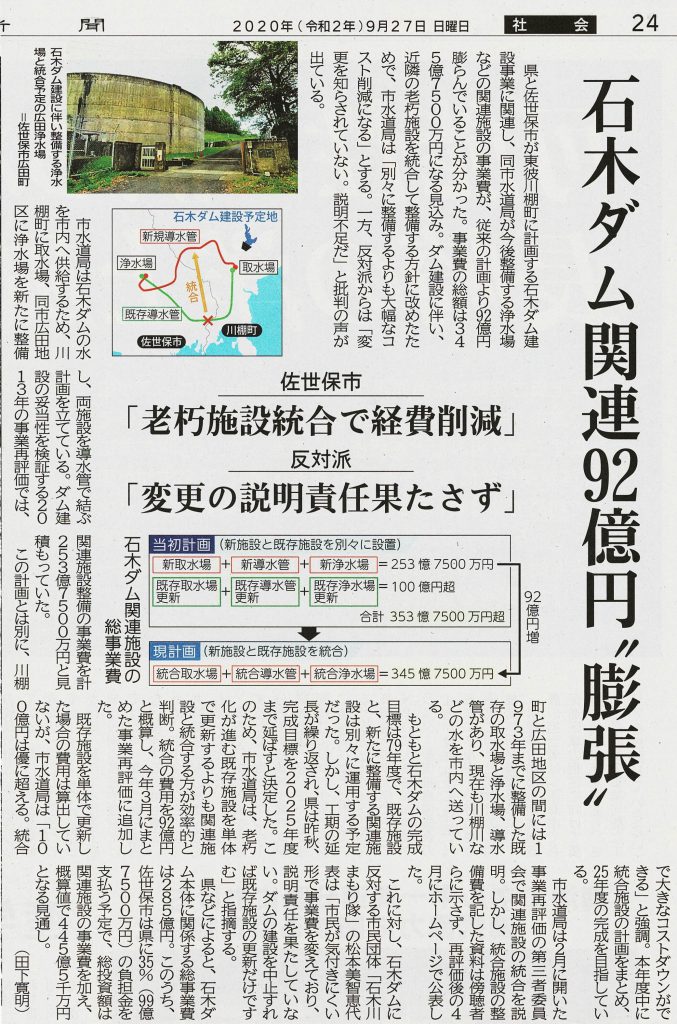

6月4日付けの建設通信新聞デジタル版を見て初めて100億円近い増額を知りました。水道局に問い合わせると、令和元年度再評価資料に公開済みだと言います。

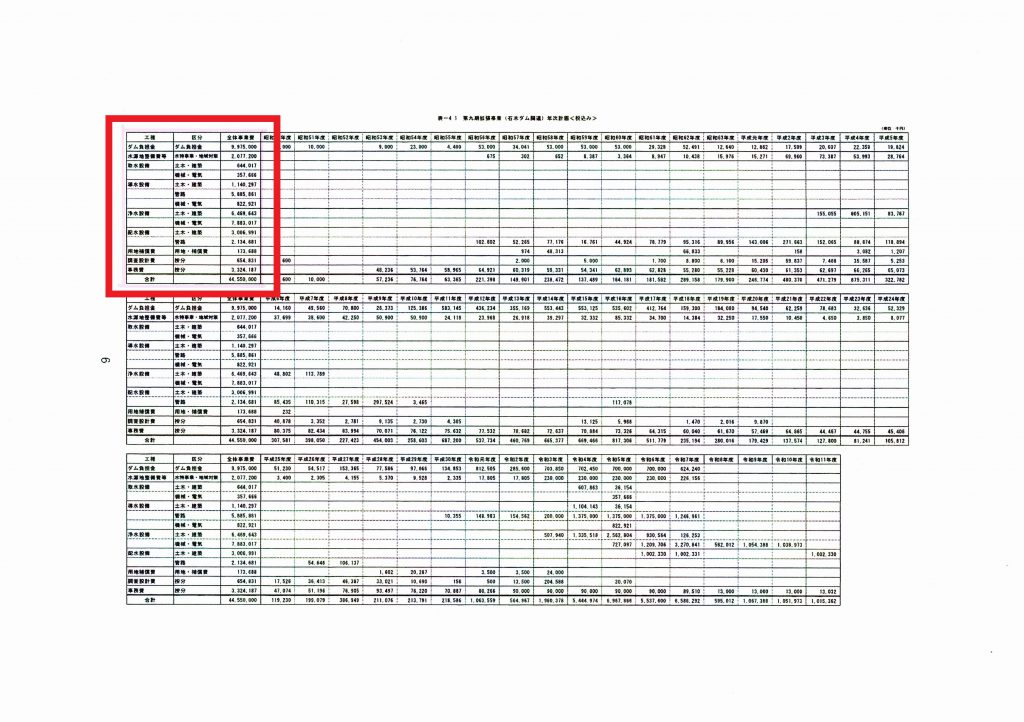

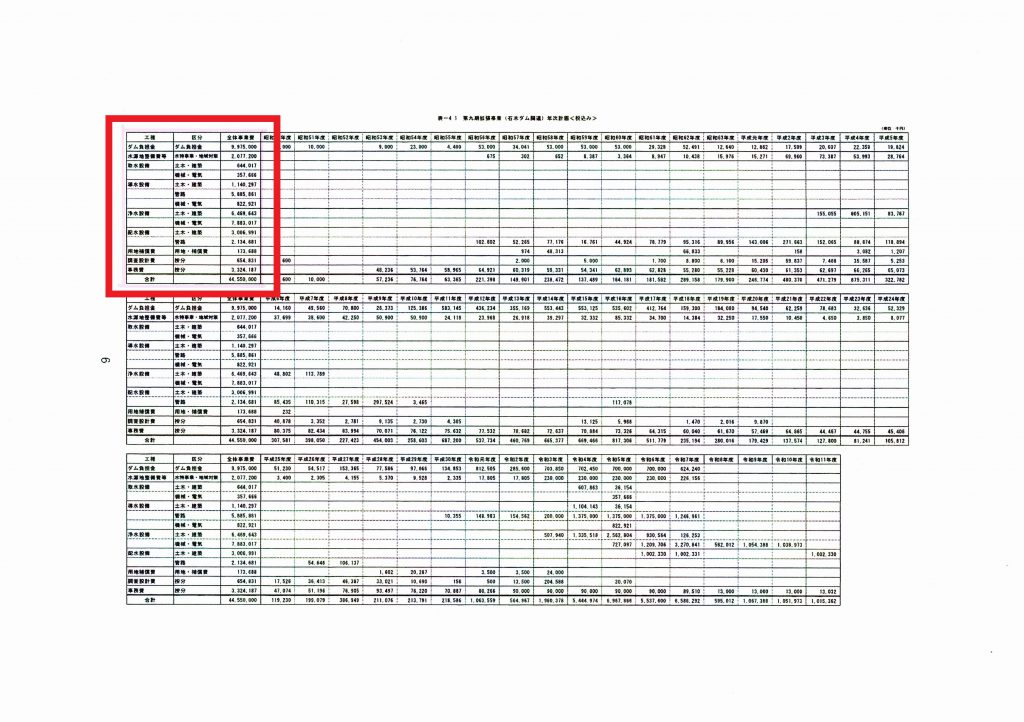

https://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suigen/documents/siryouhenn_151-200.pdf

この資料の6ページの表4.1がそれです。

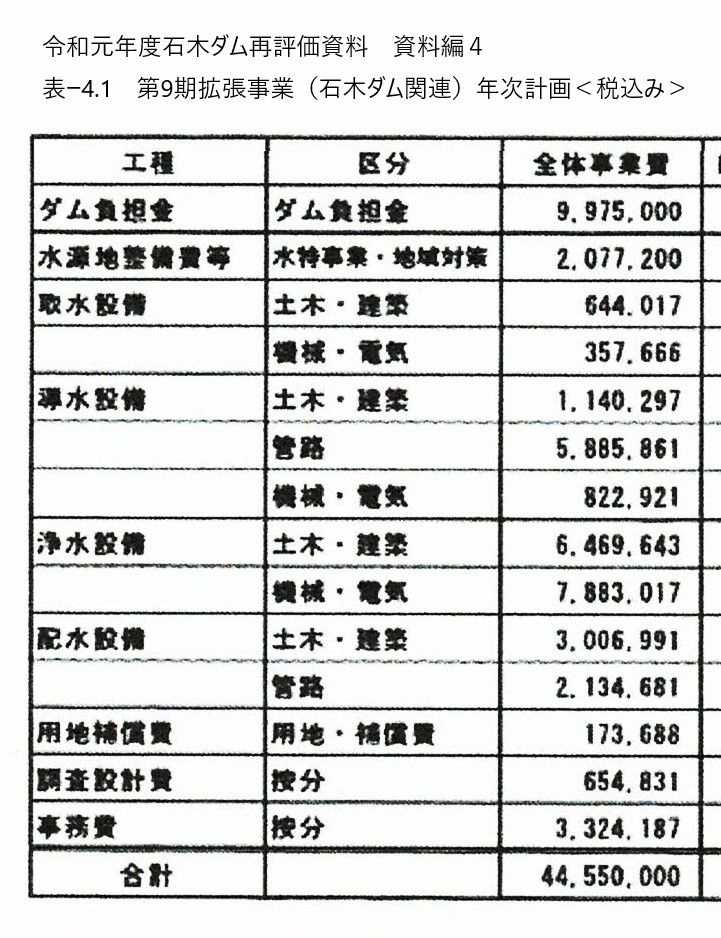

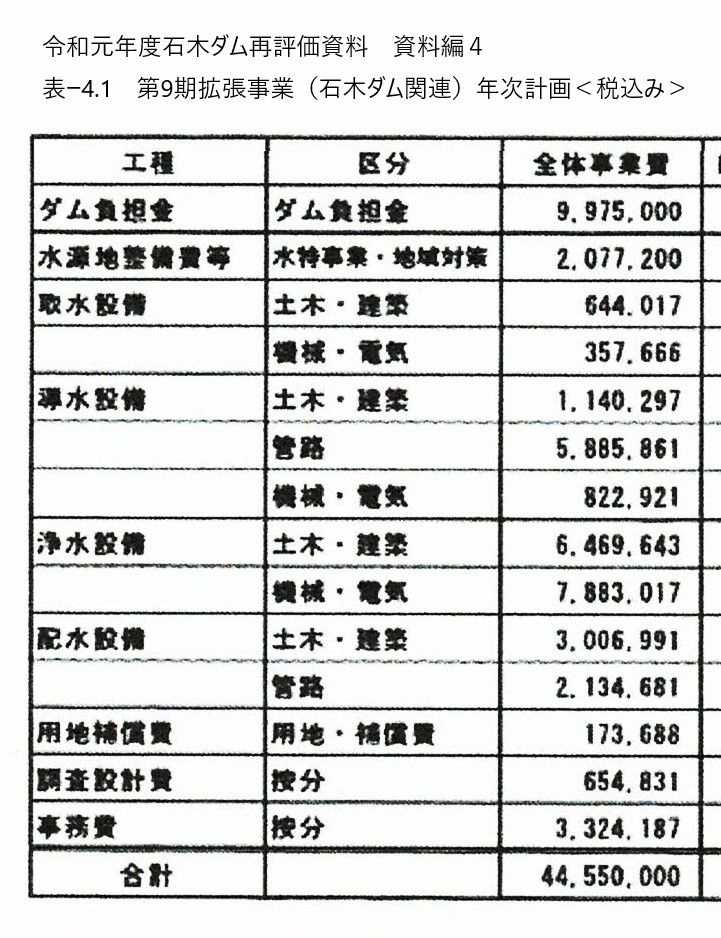

虫メガネで見てもわからないような小さな文字なので拡大してみます。

え?合計で445億円?(この表の数字の単位は千円なので、ここは、44,550,000,000円ということ)

いつの間に?これまでは353億円だったはず…

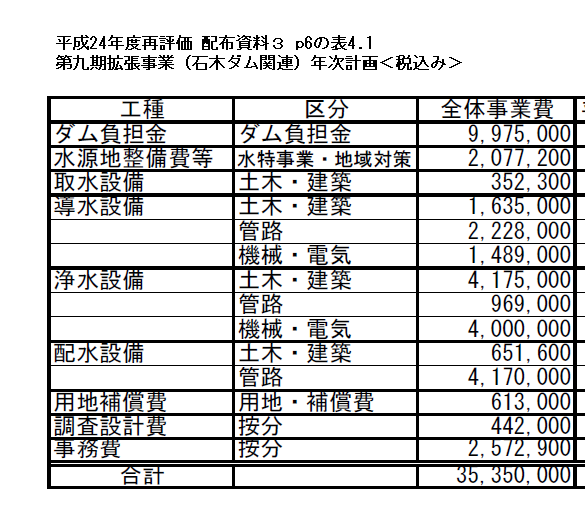

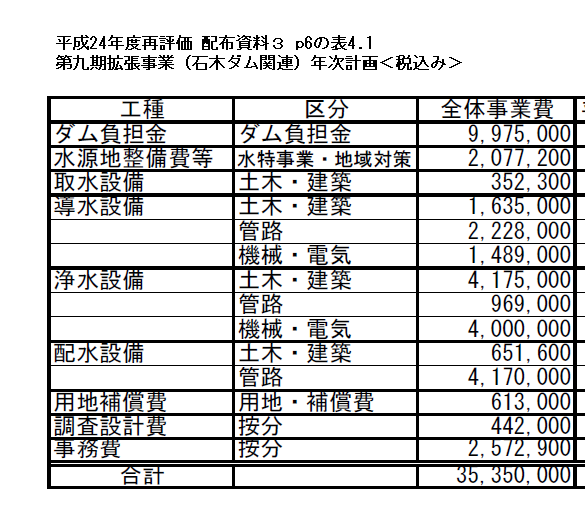

前回(平成24年度)の再評価資料を見てみると、

やはりそうです。

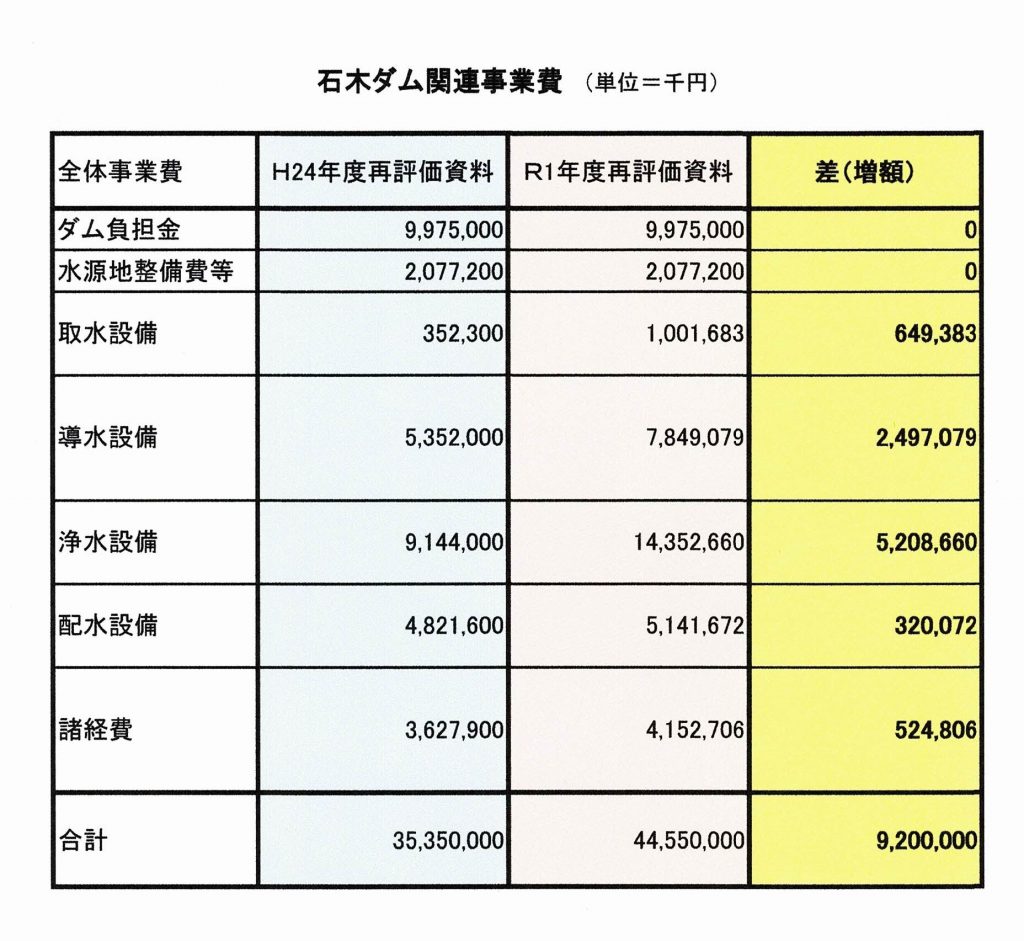

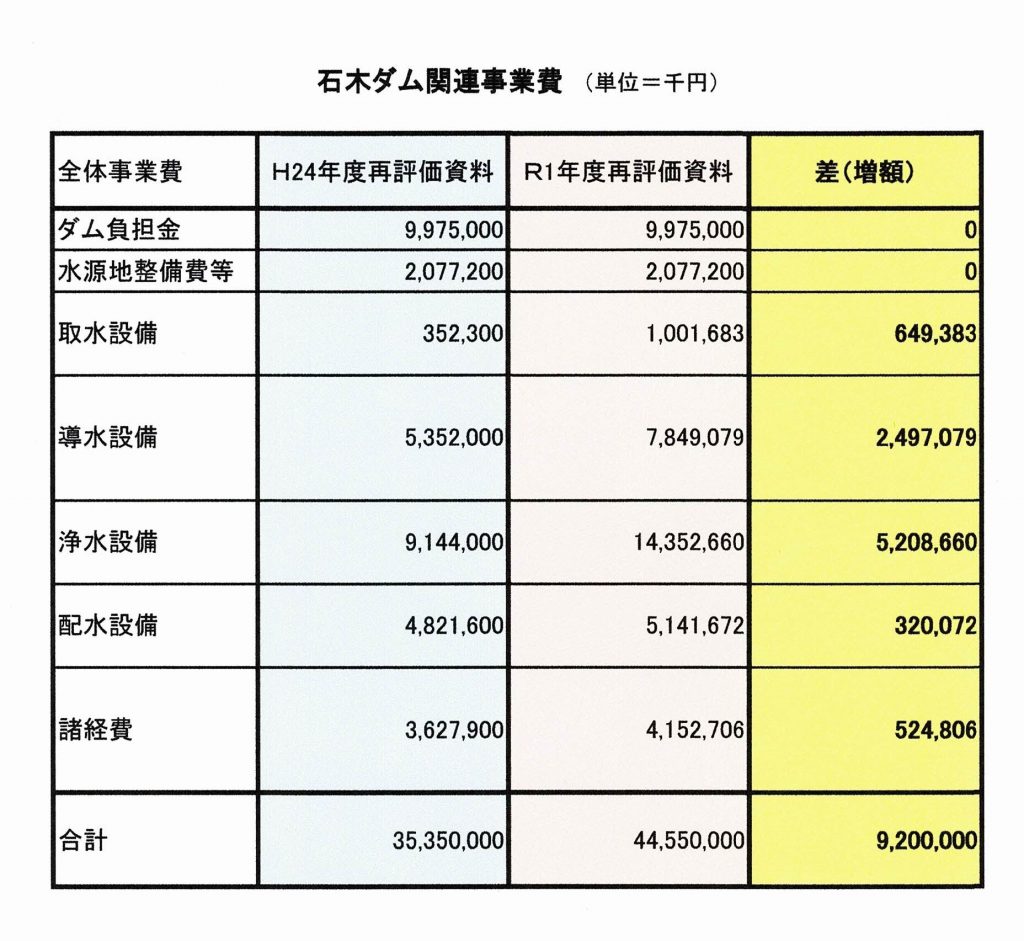

そこで、この2つをわかりやすく1つの表にまとめてみました。

細かい区分は省いて、各設備費の合計額を算出し、用地補償費・調査費・事務費は合計して諸経費としました。

ダム負担金と水源地整備費は変化無しなので、水道設備関連の事業費が92億円増え、全体として石木ダム関連事業費は353億円から445億円に膨れ上がったということがわかります。

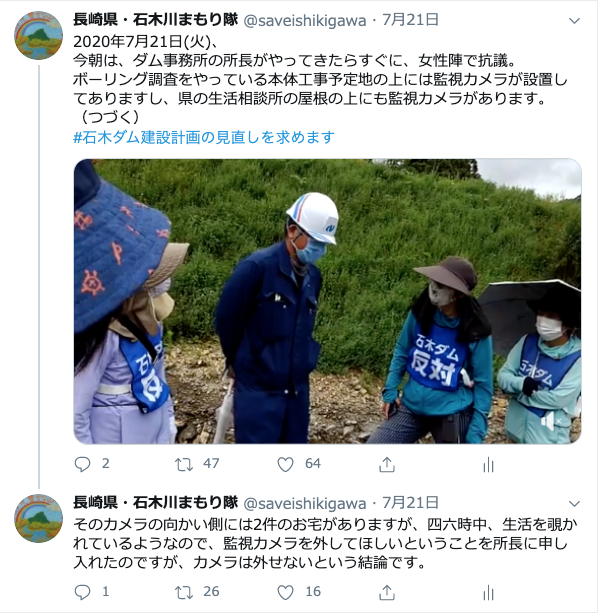

この件について、再評価の委員会審議のときも、議会報告のときも、一切触れられていません。議員の皆さんも何も聞いていないとおっしゃっています。

水道局はそれで問題無いとお考えのようですが…

公共事業の再評価制度の目的は何でしょう?

それは「透明性の確保」です。

人口減少社会における財政難の中で大型公共事業を進めるには、「効率的な実施及びその透明性を一層確保することが重要」と厚生労働省の再評価実施要領にも書かれています。

そして、再評価は定期的なものの他に、大幅な工期延長や事業費の増加があった場合にも行わねばならないとあります。今回の再評価では工期の延長については検討されましたが、事業費の増加について全く触れられなかったのは不思議です。

新聞によると、事業費が増加した理由は、ダム建設に伴い、近隣の老朽施設を統合して整備する方針に改めたためで、市水道局は「別々に整備するよりも大幅なコスト削減になる」とのことです。

そうかもしれません。だとしたら、なぜそのように説明しないのでしょう?いかなる理由にせよ、事業費を増やしたことは確かなのですから、その理由を、再評価や議会の場で説明すべきです。事業費を負担するのは私たち市民なのです。

445億円もの事業費が妥当かどうか議会に諮るべきです。それほどのコストを払っても私たちは石木ダムを必要としているのかどうか、市民にも考える機会を与えるべきです。

例えば・・・

大家族のAさんちでは、ずーっと前から洗濯機がもう1台欲しいと思っていました。いよいよ買おうと思って電器店に見に行くと、10万円の洗濯機の他に、5万円の乾燥機があり、セットで買うと13万円にしてくれるそうです。

「いまお使いの乾燥機もそろそろ買い替えなきゃいけないのでは?セットで買うと2万円もお得ですよ」と店主は勧めます。

でも、Aさんは10万円ほどしか用意してなかったので、あと3万円は何かを削って調達せねばなりません。帰宅して家族と話し合いました。

長男「来年になったら僕は県外就職するので、僕の分の洗濯はなくなるよ」

長女「私も看護学校の寮に入るから、私の分も減るはずよ」

妻「それなら、洗濯機はもう買わなくていいわね。今ある1台で間に合いそう。それより、確かに乾燥機は新しいのが必要かも。今のはかなり古いから、電気代がかかり過ぎてる。買い替えた方が良さそう」

Aさんも「なるほど!」と納得して、結局5万円の乾燥機を買うことにしました。結果、足りないどころか、5万円のおつりがきたので、それは2人の子どもたちの引っ越し費用の足しにすることにしましたとさ。めでたしめでたし。

石木ダムを造るという前提で考えると445億円でも安いとなるのでしょうが、その前提を外せば、445億円もかけてダムが必要なのか?という根底からの見直しができます。

必要なところに必要な金額を!

何が必要で何が不要か、行政も市民も、常に勇気をもって見直したいものです。自分ちの家計簿なら常にやっていること。難しいことではないはずですが…