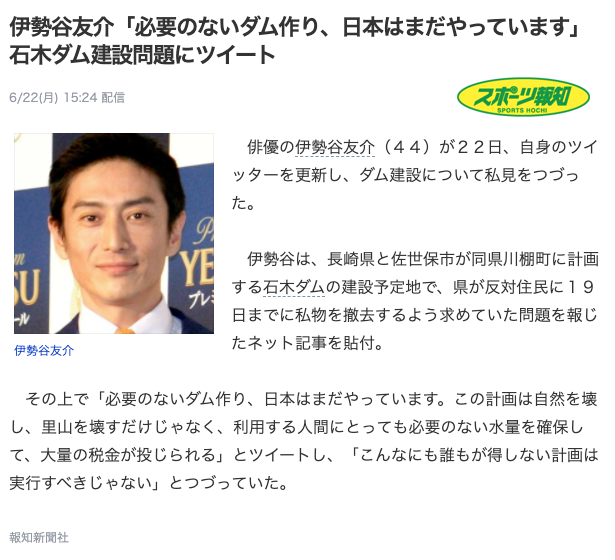

石木川まもり隊の全面広告⁉

と言っても、新聞にではありません。

佐世保市全域に配布されている生活情報誌「ライフさせぼ」です。

ある調査によると、市内で一番購読されている西日本新聞よりも読者が多いとか。

確かに、私たちがイベントをおこなうとき、「ライフを見たんですけど・・」という問い合わせが一番多いです。

そこで、私たちは以前から考えていました。

石木ダムについて、より多くの佐世保市民に関心を持ってもらうには、ライフに大きな広告を出すのがいいのではないか・・と。

そして、それは、ホタルが群れ飛ぶ時期がいいのではないか・・と。

まるで星空をみているようなたくさんの命の輝きを目の当たりにすると、誰もが言葉にはできない感動に襲われます。

そして、

え?

ここにダムを造るの?

なぜ?

ここでなくてはいけないの?

という疑問に繋がっていくようです。

大人はあまり口にしませんが、子どもは素直にそう言います。

やだ、やだ、ホタルがかわいそう!とも。

石木ダムに賛成とか反対とかいう前に、まずは現地のことを知ってほしい。

足を運んでほしい。

そのきっかけとなるような広告を掲載したい。

コロナで自粛が続く中、私たちは意見交換を重ね、ライフさんのお力を借りて原稿を作成し、やっと目的を達成することができました。

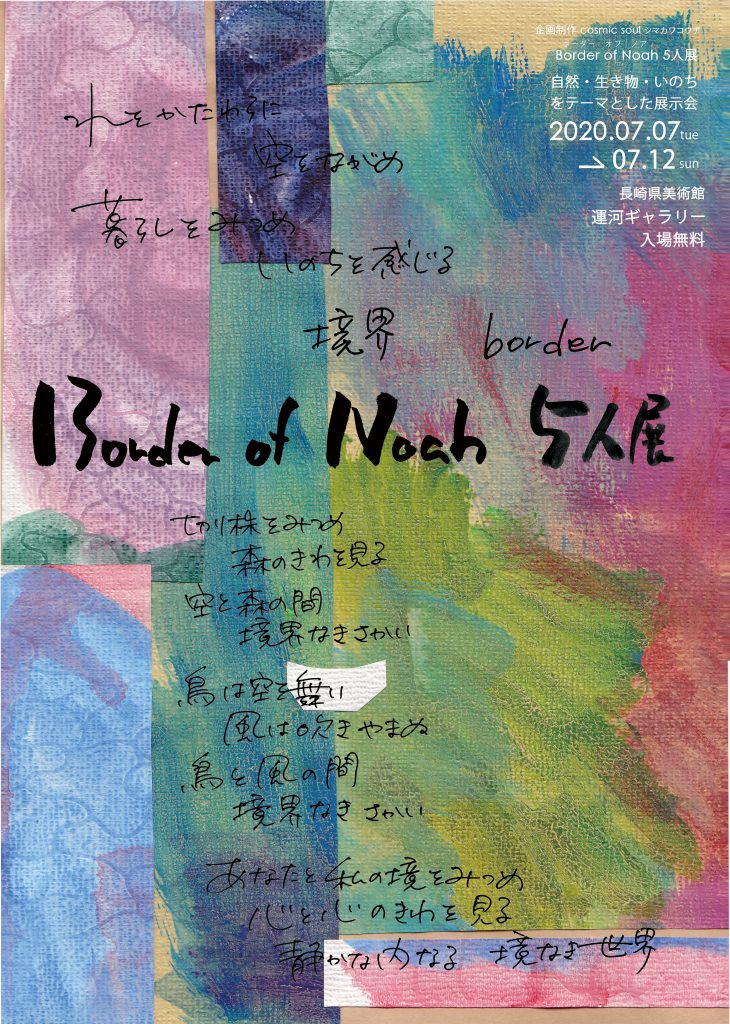

ライフさせぼ2020.6.5広告原稿

上段のホタルの写真は、写真家の村山嘉昭さんから無償提供いただきました。

掲載費用は、パタゴニア環境助成金と、これまで石木川まもり隊にお寄せいただいた多くの方々からのカンパを使わせていただきました。

本当にありがとうございました!

昨夜こうばるに行くと、広場には、ホタルを見に来た人の車でいっぱいでした。

「まもり隊の宣伝のせいじゃろ」と、こうばるの方に言われ、恐縮しつつも、そうだったら嬉しいな・・と思いました。

その方の案内で、ホタルがよく見えるところに連れて行ってもらい、友人たちと、今年のホタルを堪能しました。

小さな体から放たれる黄色の力強さ、すぐ消える儚さ、ふ~わりふわり舞い飛ぶ優雅さ、いつまで見ていても飽きません。

でも、そろそろ帰らねば…

すぐ傍に飛んできたホタルに、「また来年!」と心の中で声をかけ、広場に向かいました。

途中の暗闇ですれ違う人たちと交わす「こんばんは!」の声が、とても頼もしく聞こえたのは何故でしょう。。

さて、そのライフについて、佐世保市民でない方のために少しご紹介しておきましょう。

ライフは1977年創刊の無料タウン情報誌。

40年以上の歴史!フリーペーパーの開拓者?老舗?

ですが、今やフリーペーパーは数多あり。

それどころか、インターネットを使えばタウン情報もすぐに入手できる時代。

ライフの読者も下降気味かも?

でも、だからこそ、「ネットにはない情報、佐世保でしか得られない情報で生き残るしかない。もっとローカル色を強めようと割り切った」とのこと。

また、広告だけのフリーペーパーではない。

「街で見聞きしたおもしろいこと、気になる話題の取材を徹底する。記者発表のような横並び取材はしない。行政にも頼らない」

これが、ライフのDNAだそうです。

そんなライフの今週号はこちら。

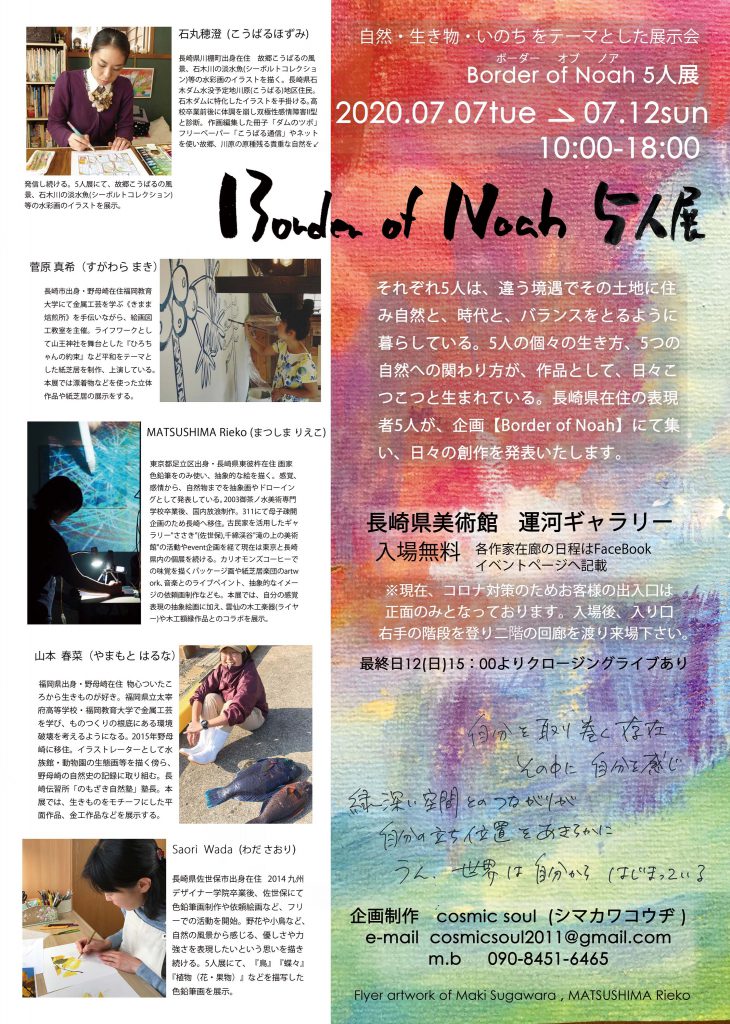

このように下段には、様々な広告が掲載され、上段は面白そうな記事がいろいろ・・。

今号のトップ記事は、「SASEBO TAXI 物語」?

佐世保に「ギンザ」や「北海道」があるなんて、初めて知りました!

2ページ目には、

「進化した日焼け止め」「シロアリ駆除はおまかせ」「スイーツ食べ放題」などショッピング情報。

3ページ目には、

島瀬美術センターからのお知らせや、暮らしの掲示板(佐世保市中学校体育大会や佐世保空襲パネル展の告知)など。

4ページ目は、

学生マガジンを自主制作した3人の若者にフォーカスした記事や、昔の写真を紹介する「させぼ思い出アルバム」。

5ページ目は、

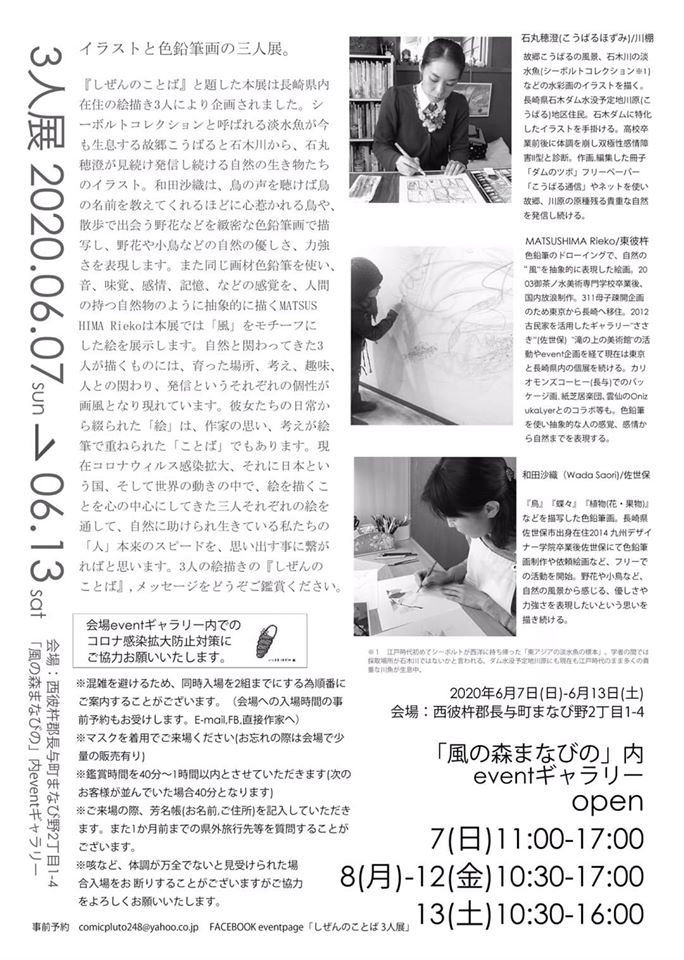

「Sasebo Ben 訳 にほん昔ばなし」(佐世保に越してきてまもなく12年の私。今やほとんど理解できるようになりました)と作品展のお知らせ。

その作品展がこちら!

女子3人展、その1人は、こうばる住人の「ほーちゃん」。

彼女は、ひたすら、こうばるの生きものを描き、作品を通して、こうばるのかけがえのなさを伝えようとしています。

6ページ目は、あの、まもり隊の全面広告!

7ページ目は、映画館情報と「みんなの広場」。

広場には、「飼い主募集」や「探しています」そして「お礼を一言」。

「お礼を一言」のコーナーは、いつも読む度に、ほっこりさせてもらっています。

最終の8ページ目は、「ぶらっとSASEBO」。

今回は、番外編で、佐世保市の隣の波佐見町。焼き物の町です。

なんとここには世界一の窯跡があるという!

全長170mの「大新登り窯」がそれ。

焼き物に縁のない私は、登り窯の意味もわかりませんが、世界一の文字につられて、つい読み進み、気づいたら、何となく得した気分。

いかがでしたか?

「ライフさせぼ」

ちょっと読んでみたくなった?

佐世保にお越しの際は、駅の構内やバスセンター、スーパーや商店街、公民館等々いたるところに置いてあるので、手に取って読んでみてくださいね~

あれれ?

今回のブログは、「ライフさせぼ」の宣伝記事になってしまったかな~

(*^_^*)