12月9日、再び佐世保の子どもたちがこうばるにやってきました。大好評だった夏の川遊びに続く第2弾です。名付けて「こうばる探検隊 冬の巻」。さあて、今回も楽しめたかな?かなり寒い一日だったけど…

午後1時、こうばる広場に全員集合です。

親子25人と自然観察指導員2人(西澤先生と平野さん)、長崎市や川棚町の方4人、と、地元こうばるの方2人、と私、総勢34人が参加しました。

平野さんの司会で、今日の予定や注意事項を聞き、こうばるのおじさん達(炭谷さんと岩本さん)の話を聞き、さっそく炭谷おじさんの裏山へレッツゴー!

山登りではありません。枯れ枝集めです。

今日のメインイベントは「焚火で焼き芋!」。そのための焚き木拾い。焚き木が集まらないと焚火ができません。焚火ができないと焼き芋は食べられないよ!ということで、みんな頑張りました。

小さな女の子でも両手にいっぱい抱えて運びます。

大きな長い木は力を合わせて運びます。

お母さんたちも楽しそうに運んでいます。

おお!若いお姉さんたちも頑張ってますね!

ねーねー、これ見て!

ん?何?

視力0.4の私、ビニール管でも落ちてたのかと近づいて見ると、

ぎゃー!ミミズでした!

こどもたち、ぜんぜん平気で触っています。偉い!

私、恥ずかしい~!

さて、いっぱい集まった焚き木を前に、どうやって火をつけるのか、西澤先生が説明しながら手本を示してくれました。まずは、太い幹で土台作り。

その上に細い枝や杉の枯れ葉を被せます。

次に、さっきよりは少し太い枝を斜めに立てかけるように置きます。三角帽子みたいにね。

折りたたんだ新聞紙に火をつけて、枝の隙間から中に入れると、

杉の枯れ葉に火がついて、

煙がもくもく、中の方で燃え始めました。

小枝への着火を確認したら、今度は大きな枝や幹をドサドサ置いていきます。あっという間に火柱を上げて、ゴーゴー燃え出しました。

それを見ていた子どもたち、今度は自分たちで火おこしを始めました。

お!上手く火が着きました。すると、1人の男の子が腹ばいになって、フーフーと風を送っています。そのうち、こちらの焚火もどんどん燃えて大きくなりました。

が、まだまだお芋は入れられません。木々が燃えてたくさんの灰ができてやっと芋を入れるのだそうです。今しばらく時間がかかります。

「では、そろそろ自然観察に出発しますか?」西澤先生が腰をあげました。

西澤先生は実は「たびら昆虫自然園」の元園長さん。昆虫の専門家です。

ほんのひと月前までは秋の虫が沢山いたのに、今日は一見何も見えない。せっかく来てもらったのに申し訳ないな~と思い、「この時期はあまり虫もいないんでしょうね」と呟くと、「何を言ってるんですか!いないわけないじゃないですか。春になると何もないところからワッと現れるんですか?」と、叱られてしまいました。(>_<)

「いえ、土の中にもぐってて見えないのかなーと思って…」と言い訳すると「そんなことありません。ほら、そこにも」

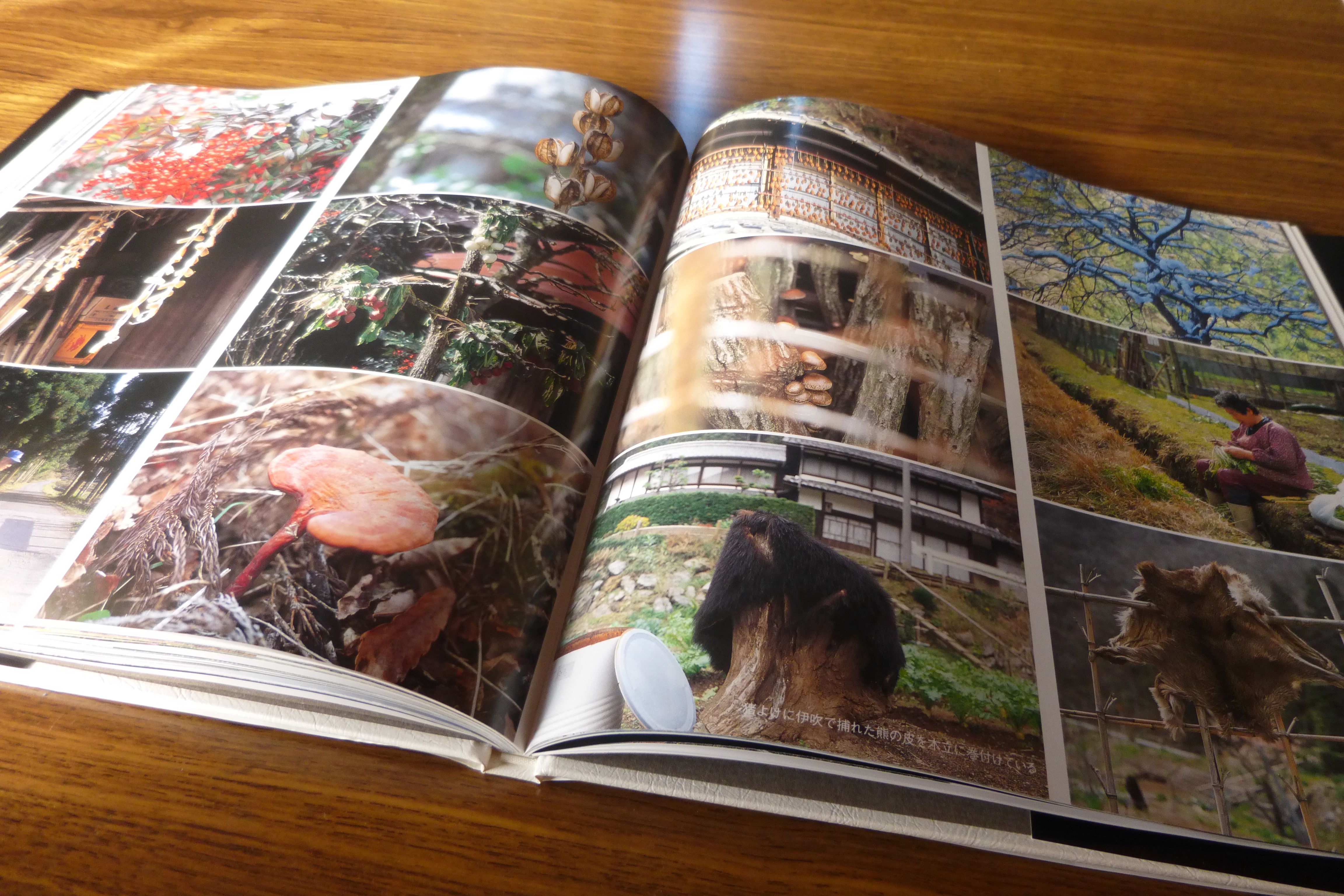

こうばる広場の隅っこに、枯草に紛れるように横たわっていた1本の茎を指さして、教えてくださいました。

茎の途中が、ぷっくりと膨らんでいます。「それは虫コブと言ってね、そのコブの中には虫(ハエなど)の卵が入っているんですよ」

えー!こんなところに虫の卵?どう見ても、植物の一部にしか見えません。

「さあ、みんな、行くぞー!」西澤先生は石木川にかかる橋を渡って、こうばる広場とは反対側の野原へ入っていきました。

そして、すぐに何かを捕まえたようです。手を開いてみると、2匹の小さな虫が…

ヨモギハムシというそうです。ハムシの仲間でヨモギの葉っぱを食べて大きくなるからヨモギハムシ。お腹が大きい方がメスで、この虫は成虫で冬を越すそうです。

西澤先生いわく、ここにもたくさんの生きものがいるんだよ。さっさと歩いていくとわからない。どんどん踏んづけているかもしれないよ。下を向いて、そーっと、ゆっくり歩いてごらん。

みんなが下を向いて歩き始めると、「あ、いたー!」「先生、見つけたー」と、あちこちで子どもの声が…。

あ、これはテントウムシだね。私にもわかる!(^^)

あ、これもわかるよ。アブラムシだね。

「見つけたー!」

ん?どこ?

「ここ!」

おお!よく見つけたね!そんなちっちゃいのを!

何の幼虫かな~?

しばらくすると、西澤先生は虫取り網で草原をなでなでして皆に見せてくれました。何がとれたかな~

取り出したるは芥子粒のような小さな丸いものでした。それにハァーと息をかけたら、九の字のように伸びて…なんじゃ?これは?

シャクトリムシでした!小さなかわいいムシが先生の手の平でヒョコタン、ヒョコタンと歩きだしたのです。止まっても、またハァーとやると、ヒョコタン、ヒョコタン…。

虫はね、寒い時期にはほとんど動かないんだよ。みんな眠ってる。余計なエネルギーは使わない。僕たち人間は寒くても動いてるよなー。体温が変わらないから動けるんだね。

さあ、次はこれだよ。

ゲ!毛虫?

これは、ヒメアカタテハっていうチョウの幼虫だよ。みんな毛虫を怖がるけど、これは触っても大丈夫。毒はないからね。チョウの種類は〇千種類もいて、その中で毒のある毛虫は、わずか〇種類だからね。

などと説明されていたのですが、記憶力がすっかり減退してしまった私は覚えていません。トホホ…。

「そして、危険なのはこれ! 覚えておいて!」

アオバアリガタハネカクシ。アリのような形をしていて、黒とオレンジの縞々が特徴の綺麗な虫だね。(まるでジャイアンツ?)

こうやって触っていても大丈夫だけど、バチっと叩いちゃいけないよ。潰れると体内の毒が人の皮膚に触れてしまい、ヒリヒリしてミミズ腫れのようになるんだよ。

綺麗な虫には注意するように!植物もそうだね。(毒キノコ!綺麗なバラにはトゲがある!)綺麗な虫にもけっこう毒があるんだよ。

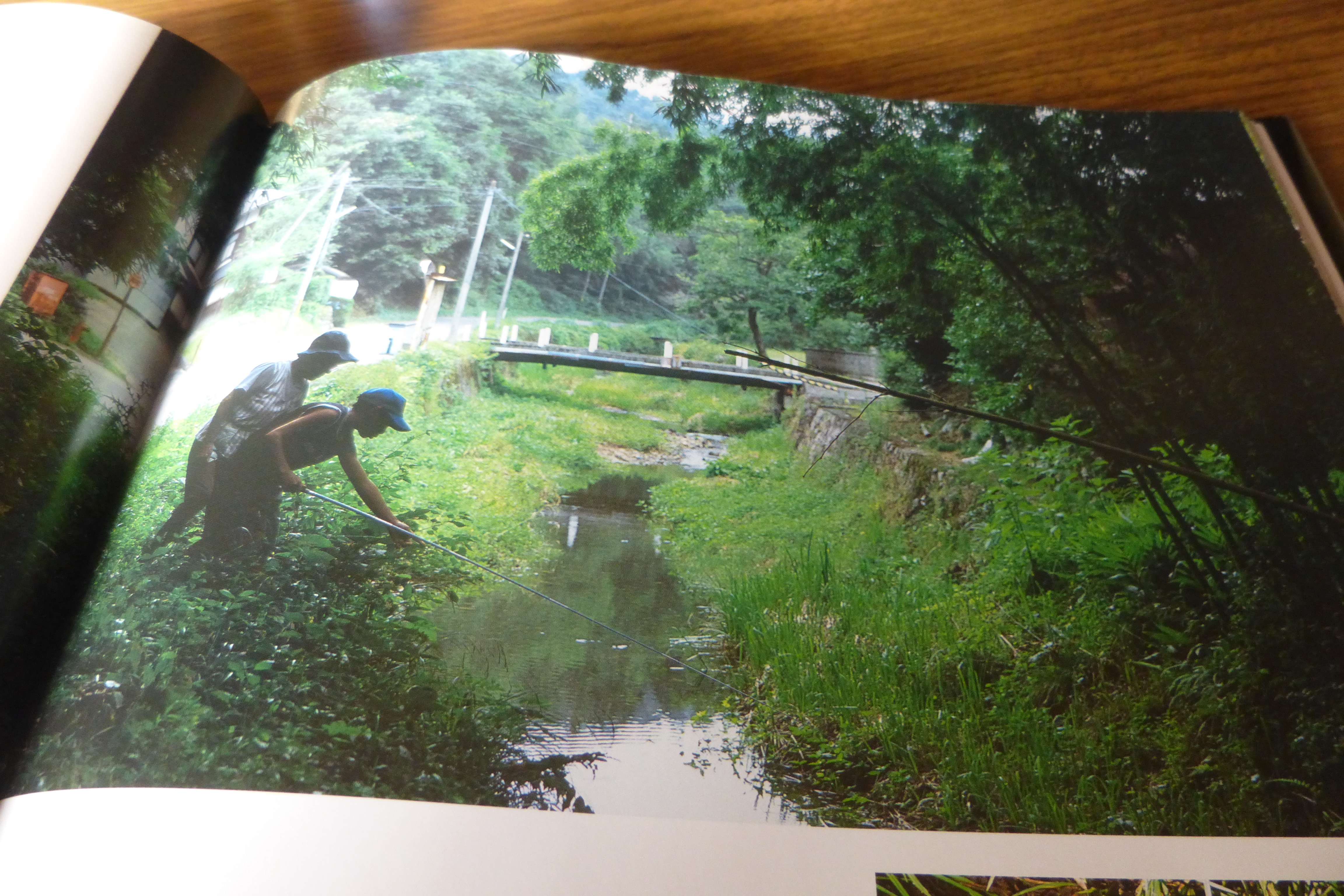

などなど、たくさんの虫を見た後は石木川の河原へ…

さあて、何がいるのかな~

網とバケツで魚を捕っているのかと思いきや、

先生が見せてくれたのは、カゲロウやサワガニの子ども、そして、カワニナなどでした。

ここ「こうばる」は「ほたるの里」と呼ばれるゲンジボタルの生息地。ホタルの餌となるカワニナはきっとたくさんいるのでしょうね。

カゲロウの幼虫は流れのあるところで生きていて、藻や枯れ葉などを食べているそうです。

「虫も人も、みんな同じ生きもの。虫が死ぬようなところは人も生きられないんだよ。だから自然を汚すな!」

先生の言葉を子どもたちは、しっかりと受け止めたことでしょう。

観察した生きものはみな川に戻しましたが、最後まで子どもたちは釘付けでしたね~

さて、広場に戻ると、焚火がち ょうどいい感じの熾火(おきび。薪が燃えたあとの赤くなった状態)になっていました。

お芋を新聞紙にくるみ、水に浸し絞ります。それをアルミホイルで包み、焚火の中に置いていきます。

さあ、どのくらいで焼けるでしょう~

待っている間、焚火で沸かしたお湯で、ココアを飲んだり、炭谷おじさんが剥いてくれた柿を食べたり、

みんなで歌を歌ったり、

絵本を読んでもらったり、

の~んびりと過ごしました。

あれ?いつのまにか炭谷おじさんの周りには人だかりが…

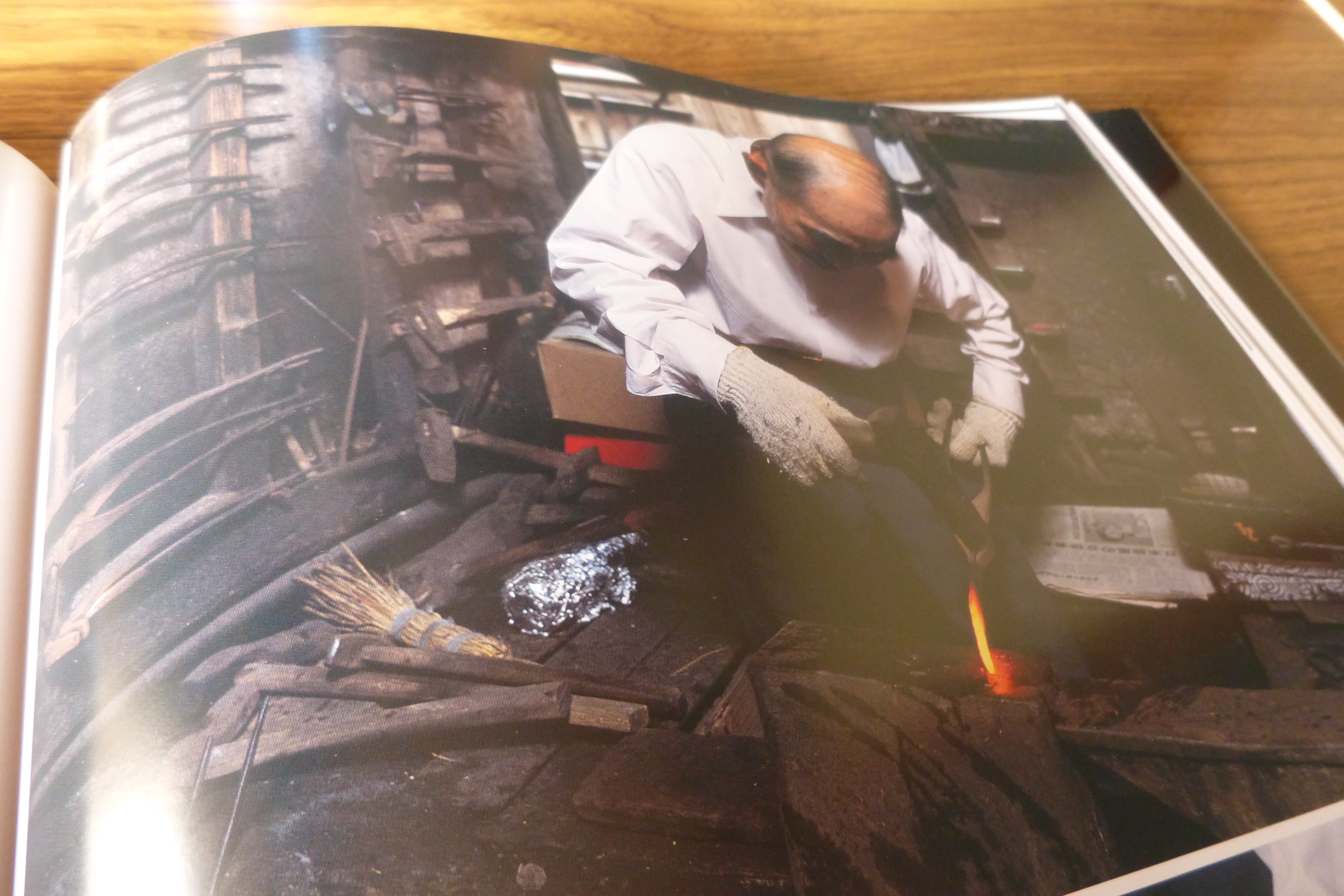

僕らの子どもの頃は食べるもんがなくてね、鳥を捕まえて、焼き鳥にして食べとったとよ。枝をこうして紐で組み合わせて…と、仕掛けるワナの実演です。

「何の鳥が一番美味しかったですか?」西澤先生も興味津々で聞いていましたよ。

こちらでは、岩本おじさんが竹とんぼの作り方を教えてくれていました。

実は、岩本のおじさんは、みんなが来る前から広場にやってきて、太い孟宗竹をギコギコ切っていました。

何やってるんですか?竹のコップ作り?

いやいや、竹トンボの材料だよ。

へー。それでどうやって作るのかな~と思っていましたが。

岩本さんはいつの間にか、羽、軸、筒の3点セットと糸まで、子どもの数だけ準備してくださっていました。

ここの穴に糸を通して、この辺にしっかり結び付けて…

女の子も一生懸命トライします。

糸を引っ張り、それー!

あ、飛んだー!

見て、見て。僕もいくよ。それー!

と、あっちでも、こっちでも、お父さんたちも、童心に帰って飛ばしてました。

器用な岩本おじさんの作った竹とんぼは、みんなよく飛び、大満足。よかったね!

さあ、そろそろ、お芋も焼けてきたようです。

さあ、召し上がれ。熱いから必ず軍手してね。

アッチッチ!ほんとだ。熱いやー。でも、うめぇ~

あまりの美味しさに、みんな食べるのに夢中で、急に静かになりました~

西海市の野菜農家さん、ほっくほっくで、ホントに絶品でしたよ。美味しいお芋を、ありがとうございました!

最後はまた皆で集まってスタッフから一言ずつメッセージを伝えました。

皆さんの感想も聴きたかったけど時間が無く残念でした。翌日届いたメールにはこんな感想が寄せられました。

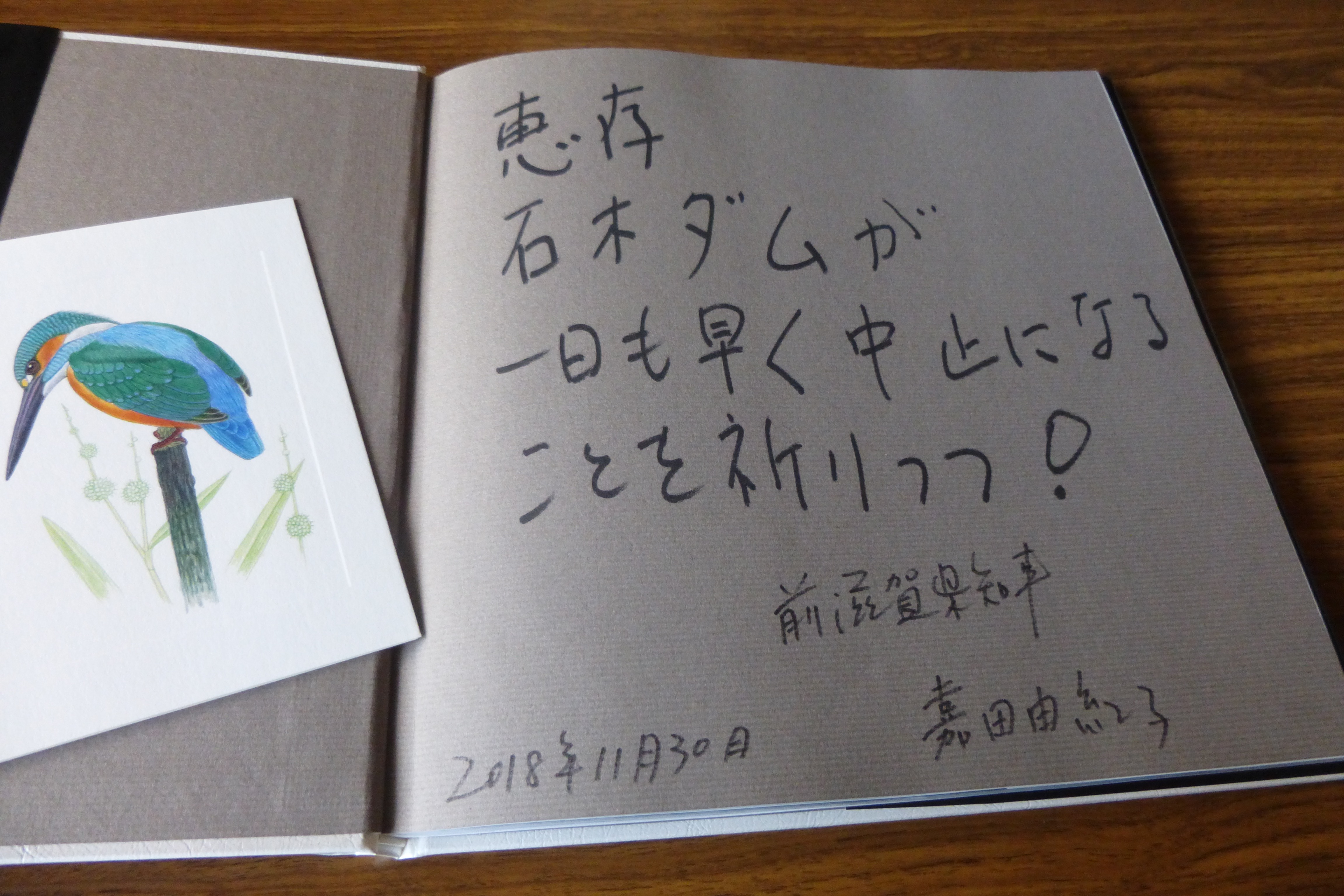

100年先の子どもたちに残すべきものはダムなのか、こうばるの豊かな自然なのか。

会の最後で、Mさんが「このままだと、ここがダムの底に沈んでしまう」とお話されたとき、女の子の「えっ」という小さな声が聞こえました。

その小さな声こそが答えのような気もします。

解散直後に炭谷さんが、たくさんの白菜と大根を持ってきてくれました。「みんな、1個ずつ持って帰ってくださーい!」

えー、いいんですか~

お母さんたち、殺到です!

子どもたちは竹トンボ、お母さんたちは野菜を手に、それぞれの車に乗り込みました。

バイバーイ!車の窓から大きく手を振る子どもたち。

こうばるが大好きになってくれたようです。

お母さんのお一人がおっしゃっていました。

いくらでも遊べてしまう里山は、子どもたちの「宝島」ですね。改めて、これから、残していきたいことを、考えさせられました。