ジャーン!

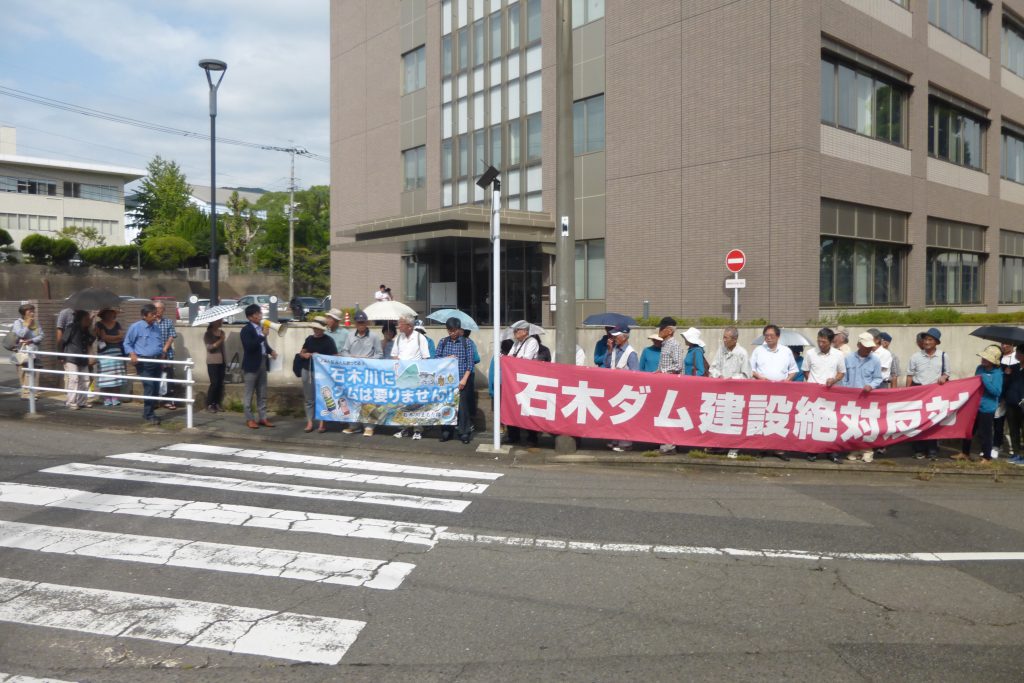

工事現場に突如現れた、このカッコイイ皆さんは誰でしょう?

7人の刑事でもなく、麻薬Gメンでもなく・・・

それは、「公共事業チェック議員の会」の方々です。

*公共事業チェック議員の会とは=国民及び住民の総意に基づく価値ある公共事業が行われるようチェックすることを目的とした、国会議員による超党派の議員連盟。会長は新井聡衆院議員、事務局長は初鹿明博衆院議員。

去る7月18日の院内集会https://ishikigawa.jp/blog/cat01/4112/での約束通り、9月13日、石木ダム建設予定地の視察に来られたのです。

まずは付け替え道路工事現場を視察。

見慣れぬ人がやってくるとしつこく追い出そうとする県職員も、この日は遠巻きに見ているだけでした。

その後、林の中のテントの下でお弁当を食べ、午後から視察スタート。まずは、川棚川河口部分から。

議員団は一様に堤防の低さに唖然。対岸を見ると、水面からわずか1mほどのところに住宅が立ち並んでいます。自分たちの足元を見ると水面まではわずか50cmほど!上流から流れてきた土砂が溜まっているんですねー

これではいつ洪水被害が起きてもおかしくない。なぜ対策を取らないのか?との問いに、案内役の岩下さんは「ここは港湾管理者の管理区域ということで、河川改修の計画 さえなく、危険性が放置されているんですよ」と説明。詳細は、視察後の意見交換会でも話題になりました。

国会議員以外にも地元議員やマスコミも同行しているので、8台ほどのマイカーやタクシーで移動。停める場所の確保もたいへんです。次のスポットは江川橋付近。

ここでは過去の洪水被害と、その原因を説明。

陸地に降った雨を川に流す排水口が、ほら、あんなに低い位置に設置されているでしょう?それで溜まった水を排出できず、内水氾濫となったんです。また、橋の位置よりも堤防が低くなっていることを示し、橋と同じ高さまで堤防の嵩上げをすればダムよりはるかに安いコストで済むはずですと指摘。

誰もが頷いて聞いていました。

次に降り立ったのは石木川と川棚川の合流付近。

あらー、ずいぶん石ころが溜まってますねー。これじゃあ流れにくいですねーと議員団。

そして、いよいよダムサイト。ここに県はコンクリートの壁を造ろうとしているのです。

高さ55m、長さ234mの壁です。ここからみえる向こうの家々はダムができれば全てダム湖に沈みます。

目の前の景色を見て、議員の一人が言いました。「ずいぶん平べったいダム湖になりそうですね。」「そうです。浅いので水はすぐに腐ってしまうでしょう。それを防ぐために対流装置を付けると県は言ってますが、そんなものでは効き目はないです。諫早湾の調整池のようにアオコが発生するでしょう」

視察を終え、マスコミの記者さんたちが初鹿議員にコメントを求めました。

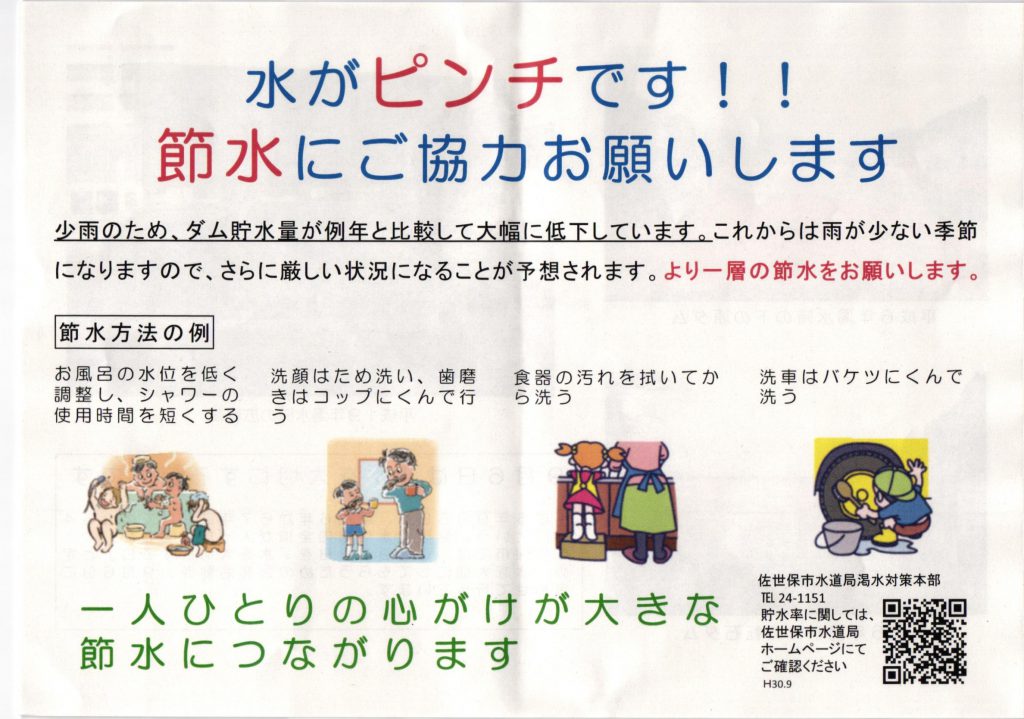

「あらためてダムだけに頼る治水対策はおかしいと思いましたし、今日見てきたことを、これから国会の場で問いただしていきたいと思います」また、「まずは佐世保市の水需要予測を出し直してもらい、もう一回必要性について説明してもらいたいですよね。この人口減少社会で本当にそんなに水需要が増えるのかと。ダムを造れば水道料金が上がるのは避けられないわけで、それを市民が納得しているのか。説明責任を果たしてほしいですね」とも語っていました。

そして、5時からは、川原公民館で3人の議員と、こうばるの皆さん、そして支援者も交えて、意見交換会がおこなわれました。

初鹿明博議員(チェック議員の会事務局長:立憲民主党)

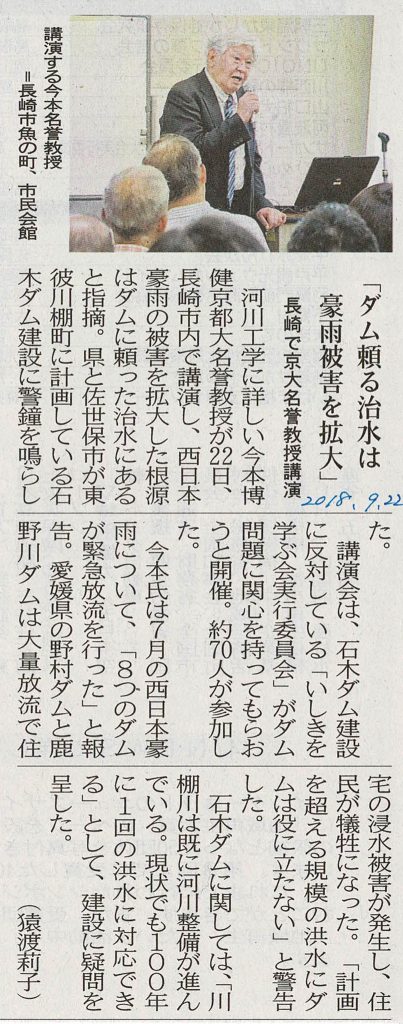

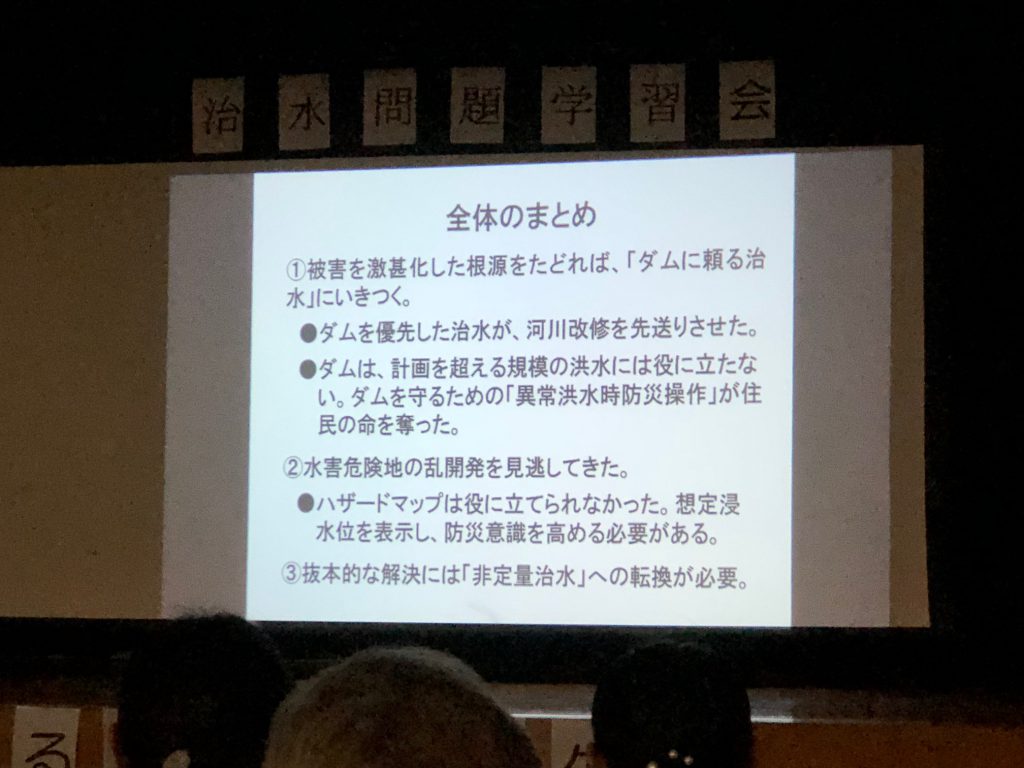

今日の視察でまず驚いたのは、河口部の堤防の低さです。ダムを造る前にまずここの整備が先だろう!と思いました。

先日愛媛県の肱川に行ってきたんですが、現地の方はダムがあったからこそ被害が大きくなったとおっしゃってました。ダムだけに頼る治水は間違っていると思ったし、ここに来てそれをより確信しました。

利水の面でも石木ダムは必要性ないと思うし、皆さんの声が国に届くよう、国会の場で頑張っていきたいと思います。

大河原雅子議員(同会事務局次長:立憲民主党)

この国に足りないのは人の命を守るという意識。大きな犠牲が出て初めて対策を講じる。治水に関しても、ダム神話に頼って河道整備を怠ってきた。そのつけが今回の豪雨災害を起こしたように思います。想定外の大雨の時、命を守るためではなくダムを守るための放流がおこなわれ、ダムはむしろ凶器になってしまいます。

また、厳しい財政の中で、無駄なお金の使い方は見直さなければなりません。ここの場合、皆さんが提案している遊水池と河道整備がコスト的にもより良い選択だと思います。そのような見直しに賛同する人を増やしていきたいです。

山添拓議員(共産党)

今日は2党ですが、超党派で来ています。国土交通委員会に所属しています。公共事業に関しては、もっと多くの党が、とりわけ与党が加わって見直していきたいと思っています。

東京で話は聞いていましたが、現場を見てあらためて、こんなところにダムを造ってよいのかと実感したところです。

ここに来る前に7月の判決文を読みましたが、本当に酷い内容でした。事実を見ないで、結論を設定し、国の言い分だけを取り入れ、国が言っていないことまでリップサービスしている。司法の役割を捨てたような判決でした。

(さすが弁護士!理解力が凄い!)

利水については必要性の理由がころころ変わっているようですが、裁判では理由を変えるのは弱い証し。元の理由では維持できなくなったから変えてくる。破綻しているのです。皆さんが追い込んできた成果だと思います。

参加者からも要望や意見など発言が相次ぎました。

Aさん(川棚川河口部地域住民)

ご覧になった通りの危険な状況だが、町やダム事務所の職員に言っても、ここは県の港湾課の管轄なので…ということで何も対応しない。掘削など、自治会を通して毎年要望しているが、県は住民の要望に耳を貸そうとしない。なんとかしてほしい。

Bさん(地権者)

建設予定地内には地盤の弱いところがあります。補強をすれば大丈夫だと言うが、その費用がどれほどかかるのか明らかにされていない。いままで説明してきた285億円では絶対済まないと思う。いったいどれだけ予算が増えるのか、議員さんたちの力で明らかにさせてほしい。

公共事業は小さく産んで大きく育てると言われ、それがまかり通っていること自体がおかしいと思います。

初鹿議員

ダム事業の場合、だいたい途中で工期が延長されるんですよ。そのときは予算は増やさないんです。予算を変えない方法でやると言って。そして2年くらいたって増額するんです。八ッ場ダムの場合、それを3回くらいやったんですかね?

大河原議員

そうですね。そうして少しずつ増やしていきながら、これだけ使ったんだから仕方ないということで継続することを容認させていくんです。

Cさん(地権者)

13家族も住んでいる家々を強制収用したダム事業ってあるんでしょうか?私はきいたことがない。そんな生活権を奪うようなことをやるべきではないと国の方へはたらきかけてもらいたい。

Dさん(地権者)

ダム検証のとき、県が検討したが、あれは納得がいかなかった。起業者である県がダムを造るべきべきか否かなんて、答えは決まっているでしょう?

初鹿議員

おっしゃる通りですね。事業者であり、認可する立場である者が、検討も自分たちでやってしまうのはおかしいし、第三者でなければ公平な判断はできないですね。

などなど、意見交換はまだまだ続きそうでしたが、予定の時間となり、その後は交流会に模様替え・・・。

まずはのどを潤し腹ごしらえ。そして、諫早へ移動するギリギリの時間まで、議員団の皆さんは住民の声にしっかりと耳を傾けてくださいました。

きっと日本全国に問題のある公共事業はたくさんたくさんあるでしょう。しかし、地元住民がこれほど必死に闘い続けているケースはないはず。どうか力になってほしい。いいえ、力になってくれるに違いない・・・そんな手ごたえを感じた視察でした。

*(‘◇’)*