今日夕方のニュースです。

今日21日午前、中村知事は佐世保市の朝長市長らと石木ダムの建設予定地に出向き、

反対する地権者13世帯を戸別訪問したそうです。

全くの不意打ちです。

内容は、付け替え道路の工事の準備に取りかかる予定であること、

民家の代替地など立ち退き後の生活再建についてだったそうですが、

目的は、付け替え道路工事再開の告知なのでしょう。

無断で始めたと言われないよう、ちゃんと事前通告しましたよとのアリバイ作り。

住民の気持ちなどお構いなしのやり方。

記者会見の言葉とやってることがあまりにも噛み合っていません!

2014年4月21日のNIBニュース

- 中村知事 石木ダム反対地権者と面会

- 川棚町に計画されている石木ダムの建設事業を巡り、中村知事は21日、地権者の数人と面会したことを明らかにしました。

中村知事は21日午前、佐世保市の朝長市長らと石木ダムの建設予定地に出向き、反対する地権者13世帯を戸別に訪問したことを明らかにしました。このなかで数世帯の地権者と面会し、付け替え道路の工事の準備に取りかかる予定であること、民家の代替地など立ち退き後の生活再建について申し入れを行ったということです。知事が建設予定地現地に出向いて地権者と面会するのは2010年以来で、土地の強制収用が可能となった国の事業認定以降、初めてです。付け替え道路工事は3年前から中断されていますが、県は先月、工事の契約を業者と結んでいます。面会した地権者からは「今後、話し合いには一切応じない」とする声もあったということです。建設に反対する地権者の一人、岩下和雄さんは「知事に対し公開質問状を出して面会を求めているので、その席で会うべきだ」として今回の戸別訪問に怒りをあらわにしています。

石木ダム 知事が反対住民訪問

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を計画している石木ダムをめぐり、長崎県の中村知事は21日、4年ぶりに現地を訪問し、建設に反対する地権者に事業への理解を求めたことを明らかにしました。

川棚町で建設が計画されている石木ダムをめぐっては、長崎県などの申請を受けて、国が去年9月、法律に基づく土地の強制収用が可能となる「事業認定」を行っており、建設に反対する地権者は反発を強めています。

長崎県の中村知事は、21日午前、4年ぶりに予定地を訪れ、反対派の地権者13世帯のうち、数世帯と会ったことを報道陣に明らかにしました。

この中で中村知事は、訪問の目的について、「ダム事業にご理解を頂くとともに、生活再建の問題などについてお話の機会を頂けないかという思いで訪問した」と説明しましたが、地権者の反応については、「『話し合いには一切応じない』という方もおり、まだまだ理解を得るには至っていない」と述べ、引き続き理解を得る努力を続ける考えを示しました。

しかし、その一方で、ダム建設に反対する地権者が必要性の根拠を示すよう求めていることについて問われると、「事業認定について一定の方向も示されており、そこまで議論を戻すことは難しい」などと述べて応じない考えを示し、反対する地権者との間で折り合いがつかないままとなっています。

04月21日 18時46分

2014年4月21日のニュース

東彼杵郡川棚町の石木ダム計画をめぐり、中村知事はおよそ4年ぶりに建設予定地を訪問です。計画に反対する地権者の家を個別に訪問し、面会を求めましたがほとんどの地権者は面会を拒否し、両者の溝の深さが改めて浮き彫りとなりました。

中村知事「ダムの事業についてぜひご理解をいただき、個別の話し合いに応じていただけないかというような話をしたが、まだまだ理解をいただくにはいたっていない状況」

中村知事は、きょう午前、佐世保市の朝長市長らと東彼・川棚町のダム建設予定地を訪問。ダム建設に反対する13世帯の地権者の家などをまわり、ダムの建設工事や用地買収への協力を求めました。中村知事の予定地訪問はおよそ4年ぶりですが、突然の訪問ということもあり、数人の地権者と挨拶を交わすことしかできませんでした。

地権者 松本好央さん「私たちとしては(具体的な)何の説明も受けていない」「私たちを無視して用地買収など先走られても困る。生活している私たちを忘れてほしくない」

地権者の反発に対し、中村知事や佐世保市の朝長市長は、ダム計画は国の事業認定を受けていて白紙撤回は難しいとして、用地買収への理解を求めています。

佐世保市 朝長則男市長「用地買収の話をさせてほしい。(事業内容は)ステップとして終わっている」

中村知事「苦渋の決断のもと賛成して土地を提供してくれた人もいるので、話を戻してしまうのは難しいと思う」

県は地権者との交渉を続ける一方、着々と関連工事の準備を進めていて、両者の溝はいっそう深まっています。

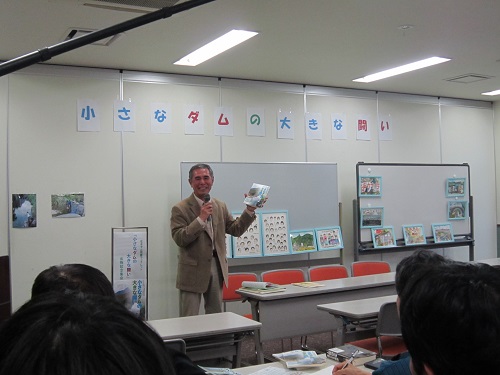

送料・税込みで1000円です。

送料・税込みで1000円です。