2018年7月9日、長崎地方裁判所(武田瑞佳裁判長)は、石木ダム事業認定取消訴訟の判決を言い渡しました。

主文

1 原告目録の番号2ないし5,7,8,10,13,14,16、

18,20,22,26,27,29,33,36,37,42,

43,45ないし48の原告らの訴えをいずれも却下する。

2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は原告らの負担とする

理由も何もわからず、私たちは唖然!

とりあえず、門前にダダーっと走り、旗出しです。

お決まりの文句「不当判決!」だけでなく、「いしきをかえよう!」の旗も3本出しました。

こんな不当判決を下す裁判所は意識を変えるべき!だし、

県や佐世保市も、お墨付きを得たと喜ぶのではなく、より良い未来のために、やはり意識を変えてほしい!ということで。

では、何がどう不当だったのか?

それは、こちらの判決書面を読めばわかるのですが、

石木第一審

長いので、とても全部は読めませんよね。

簡単に説明すると、

主文1は、

原告番号がいくつも書かれているのは、地権者のご家族の方々。

地権者(=土地の所有者)以外は原告にはなれません、という意味です。

例えば、、所有者が一家のおじいちゃんであった場合、その妻(おばあちゃん)や子ども(一家の生活を担っているお父さん)たちが、自分もここで暮らす権利があると思うので、事業認定を取り消してほしいと思っても、訴えをおこすことはできないってこと。

家族は付属物扱い?

主文2は、こういうこと。

原告の請求(石木ダム事業認定を取り消してくださいという訴え)を棄却する、つまり、石木ダム事業認定は取り消しません。被告(国)の主張を認めますってこと。

その理由は?

判決書の第3章「当裁判所の判断」p59~に詳しく記述されています。

そこでは争点を3つに分けて説明しています。

(1) 原告適格の有無(本案前の争点)p59~p63

(2) 本件事業が法20条3号の要件を充足するか。p63~131

(3) 本件事業が法20条4号の要件を充足するか。p131~134

争点(1) 原告適格の有無とは?

原告になる資格が有るのか無いのかということ。

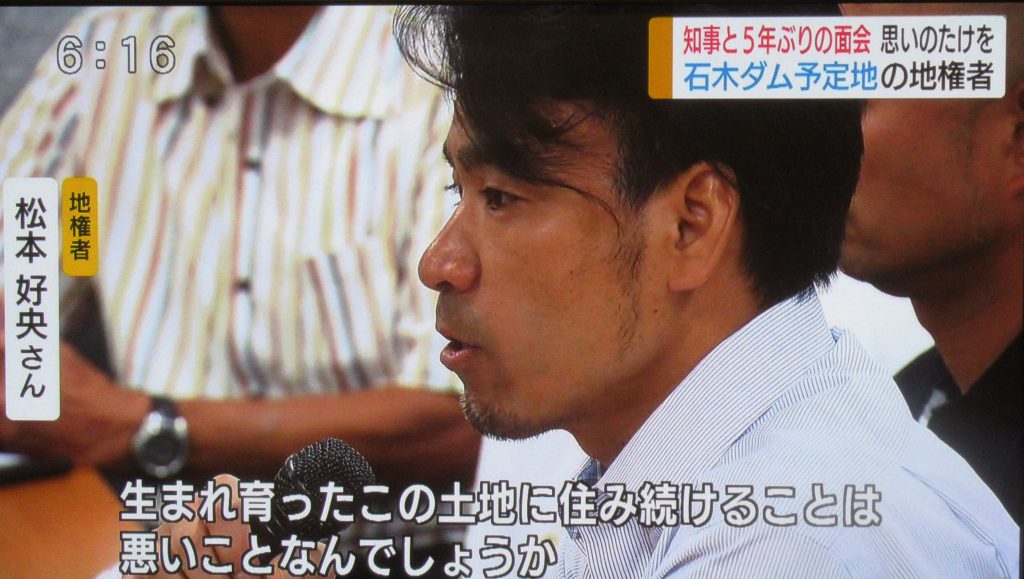

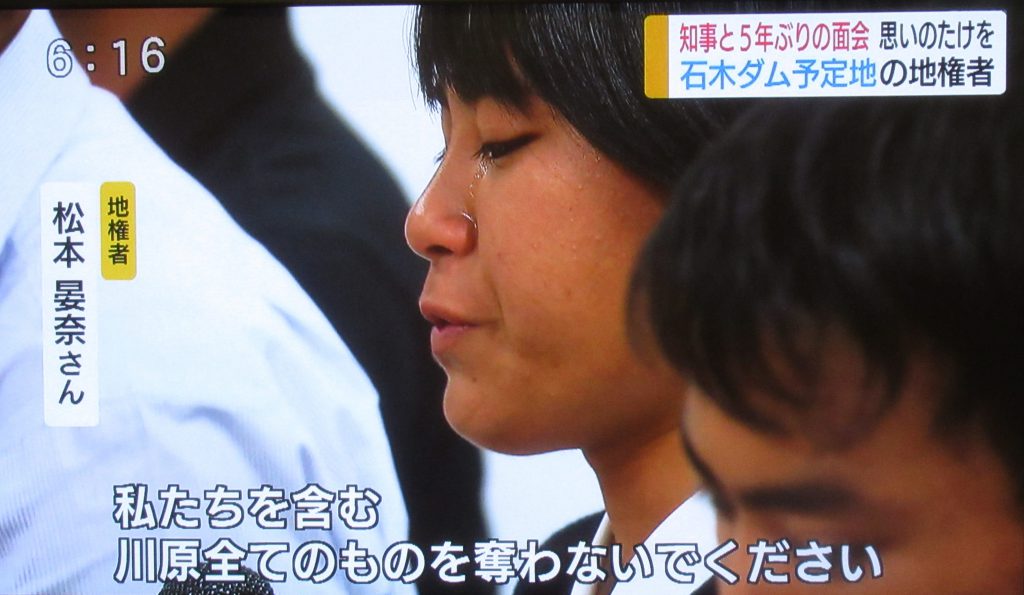

原告の主張~私たち現地居住者は石木ダム建設によって現地に住み続けることができなくなるのだから、自分の権利を守るため、原告となる資格は当然あるはず。

被告の主張~原告居住者らは土地建物の所有権者に従属し、その下で占有している者にすぎず・・・ 所有権者から独立した個別の権利は認められない。

そして、裁判所の判断は、

原告居住者らが本件事業により不利益を被ること(現在住んでいる建物に居住することができなくなること)は否定できない。

でも、その不利益は、土地収用法上は原告所有者の損失に含めて評価されるべきで、別個に評価することはできない。

よって、原告居住者らに原告となる資格はない。

というものでした。

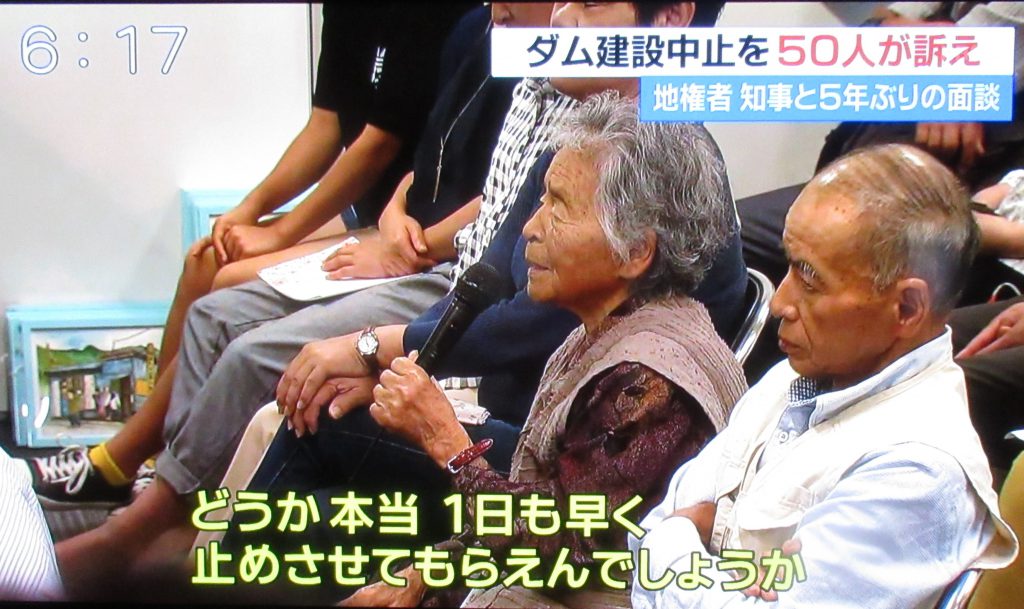

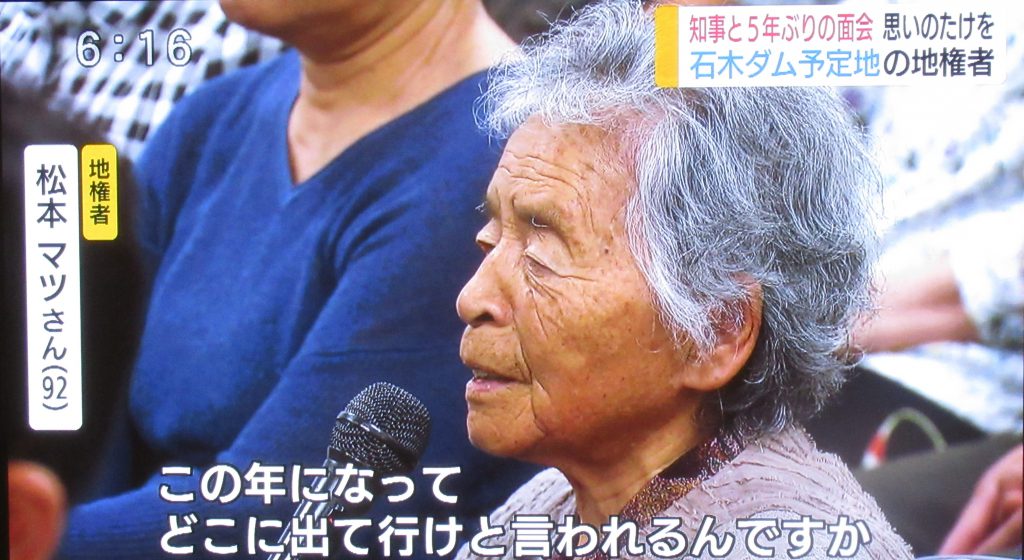

判決後、住民のお母さんの1人はつぶやきました。

「私たちは虫けら扱いやね」

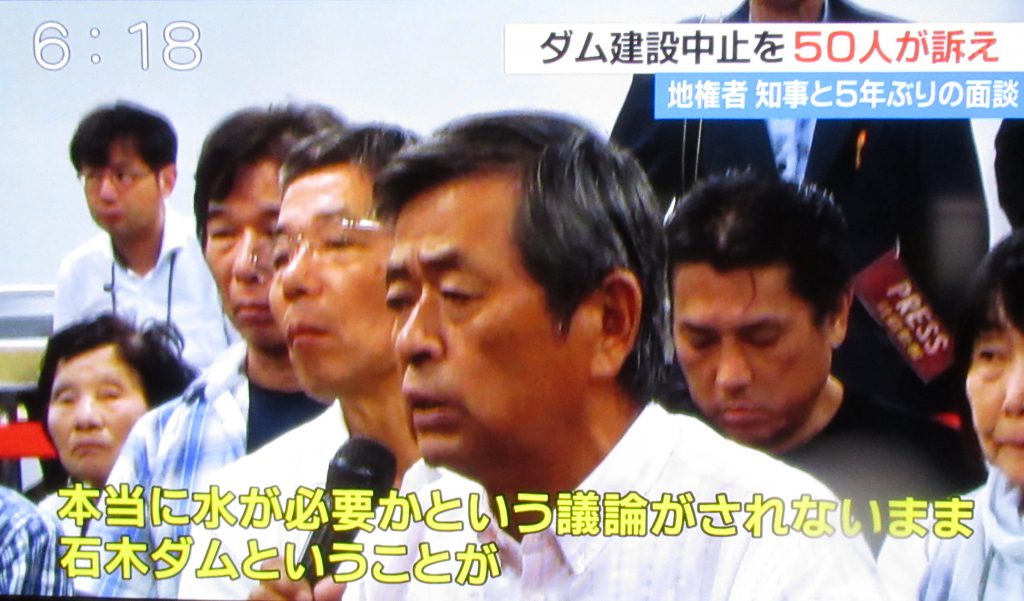

争点(2)の「法20条3号の要件」とは?

「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」

つまり、原告が一番問い続けた石木ダムの必要性そのものです。

得られる公共の利益と、失われる利益と、いったいどっちが大きいのか?

前者が後者より大きい場合に限り石木ダム事業の必要性が認められるわけですが・・・

裁判所の判断は、

「佐世保市の水需要予測の内容に不合理な点があるとは言えない」

「川棚川の治水計画も技術基準などに沿った一般的なものであり、合理性を欠くとは言えない」

よって、

「本件事業は水道用水の確保、流水の正常な機能の維持および洪水調整のための必要性がある。本件事業によって得られる公益の利益は、これによって失われる利益に優越している」

というものでした。

裁判官は資料をきちんと読み込んだのでしょうか?

工場用水に関するあんなでたらめな水需要予測(わずか4年後に3.5倍にもなるという予測)も、市の言い訳を全てコピペすることによって正当化していますが、4年後の結果は増えるどころか減っているのです。

それでも市の予測に「合理性がないとは言えない」のなら、「合理性のない予測」など、この世に存在しないのではないでしょうか?

利水を担当した高橋弁護士は、「無茶苦茶な論理」「事実を捻じ曲げた判決」と呆れていました。

治水を担当した緒方弁護士は、いつも穏やかな方ですが、この日はかなり本気で怒っていました。

「被告の言い分をオウム返しにしただけ」

「形式論だけで、内容についてはロクに検討していない」

「中身のない判決で、こんな判決に従う必要性は全く無い!」と。

お怒りはごもっともです。

基本高水など専門的なことを弁護団は必死に勉強し知識を獲得し、県の算定がめちゃくちゃ過大であることを突き止め、科学的に指摘したのです。

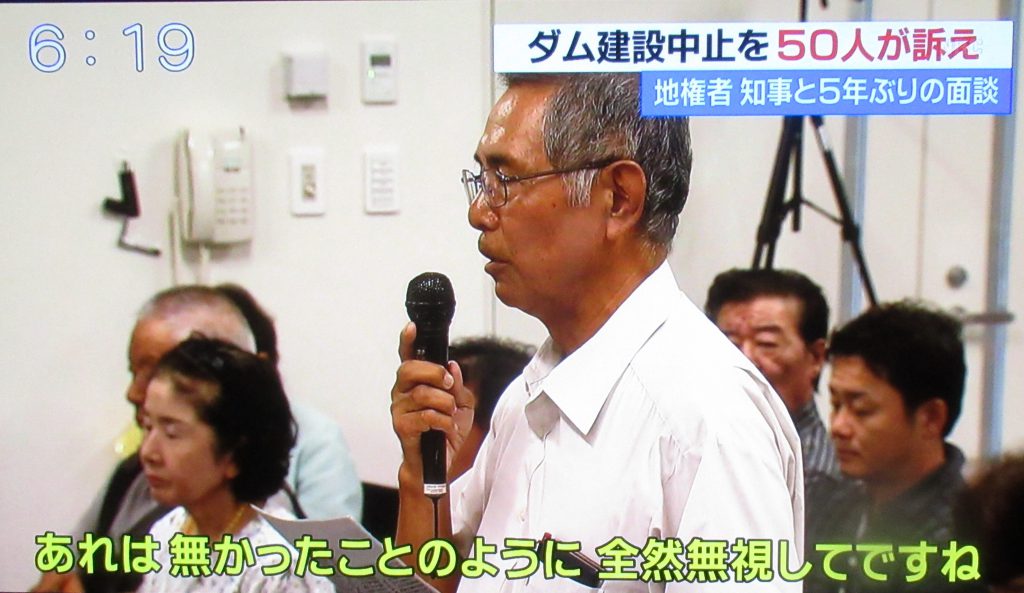

それについて国側は何ら反論できなかった。ということは、原告側の主張を認めたに等しいのに、裁判所は、それについては検証しようとせず、スルーしてしまった。ただ河川管理者の「広範な裁量権の範囲内」として片づけてしまったのですから。

例えば、川棚川の計画規模を決める際の指標を、河道状況だけは昭和50年頃の古いもの(整備前のデータ)を使い、他の指標はみな直近のものを使って県は計算しているのですが、それも問題ないと判断したわけです。

治水のことはよくわからない私ですが、それでも、洪水被害を予測するとき、人口や宅地面積や資産などを直近のデータでみるなら、河道状況も直近のデータを使うべきだということくらい、わかります。

なぜなら、河道状況も住宅数や店舗数も現時点の数値を使えば、より正確な被害額が試算されますが、河道だけ整備する前の古いデータを使えば、当然、氾濫面積は広くなり、直近の住宅数や店舗数で算出すると被害額は大きく水増しされ、とても信用できる数字ではなくなります。

しかし、長崎地裁は「河川整備基本方針及び河川整備計画の策定に当たっては,高度に技術的かつ専門的な事項を含む上,河川整備の時期やその範囲については,当該河川整備の 費用を負担する地方公共団体の財政状況等と密接に関係する政策的な事項であることから, 河川管理者の広範な裁量に委ねるべき」と考え、河川管理者=県の言い分を丸々採用してしまったのです。

争点(3)の「法 2 0 条 4 号の要件」とは?

それは、「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるもの」でなけれなならないということ。

「覚書」を無視したことは、手続き上、この4号要件に違反するとして、こうばるの皆さんが強く訴えていたことです。

地域住民はダムなど誰も求めていなかった、しかし、当時の知事や川棚町長が「調査の結果ダム建設の必要が生じたときは改めて協議をし、書面による同意を得た後に着手する」と固く約束したので、覚書を交わし予備調査に同意しただけだったのです。

その約束を破って、住民の同意も得ずに事業を強行することは許されるはずがない!と。

しかし、裁判所の判断は、

「私法上の権利義務関係の存否については,事業の認定の要件とはされていないので、覚書は本件事業認定の適法性に影響を与えない」

として、これも棄却したのです。

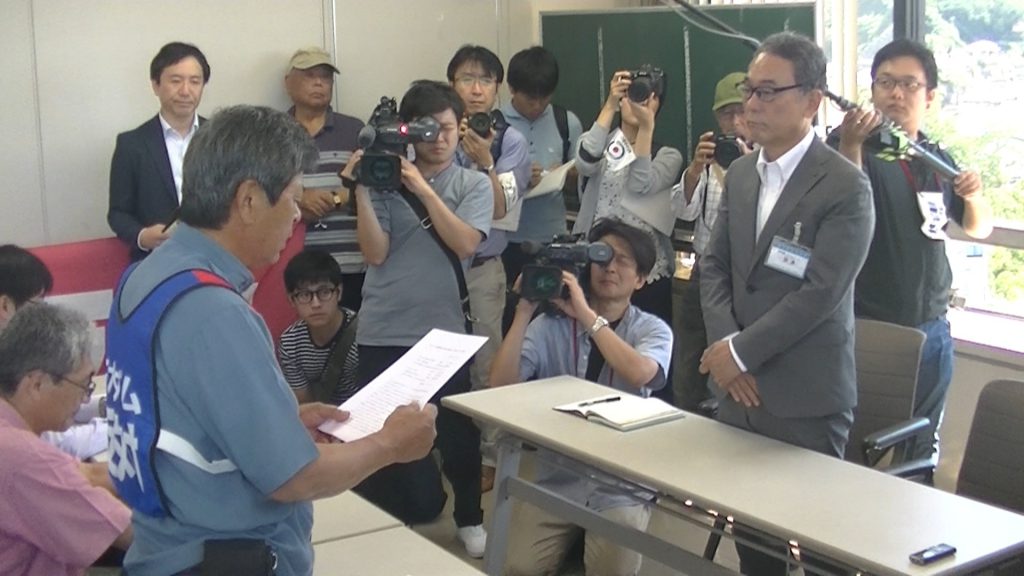

この判決を受け、私たちはすぐに県庁へ移動しました。

そして、弁護団が用意した声明文を読み上げ、浦瀬河川課長に手渡し、福岡高裁に控訴する方針を伝えました。

180709「石木ダム事業認定取消訴訟」判決に対する声明

その後、対応した浦瀬河川課長と約1時間にわたって交渉の時間が得られましたが、いつものように、「知事に伝えます」の言葉しかありませんでした。

馬奈木弁護団長:

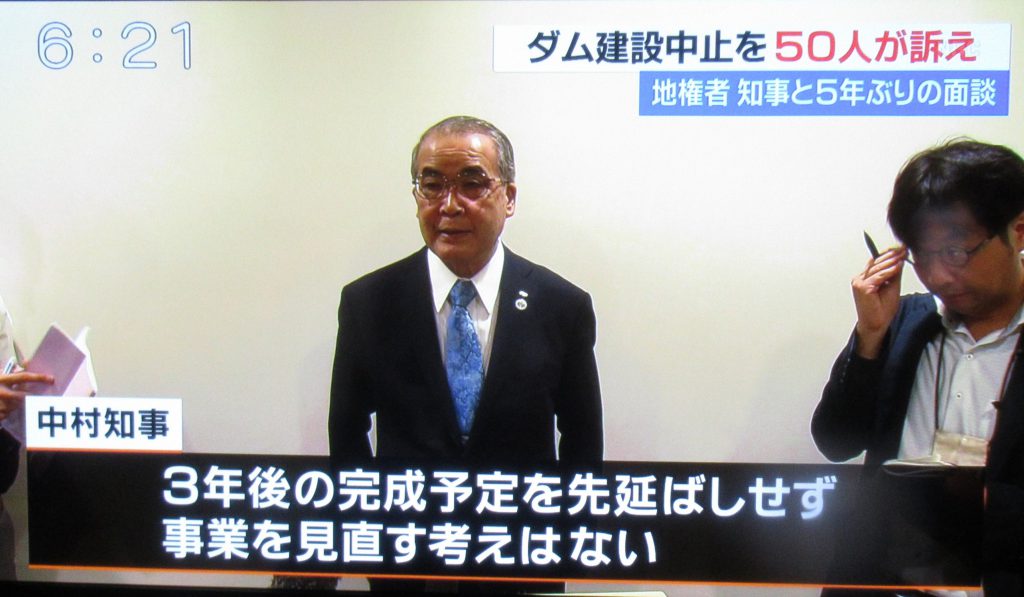

地権者の意思はこのように不当判決を受けても何ら変わらないんですよ。ということは、行政代執行をしない限りダムはできない。その覚悟はできているのか?

浦瀬課長:

現時点で,行政代執行を行うとも,行わないとも決まっていない。

石木ダムは必要不可欠な事業であるので中止することはない。

一昨日も大雨による大きな被害が起きたばかりで・・・

との言葉が終わらないうちに、会場は反論の嵐。

「何?ダムを造ったら被害がなくなるって?」

「肘川の氾濫はダムのせいやっかー」

「ダムの放流のせいで人が亡くなっとるのを知らんとかー」などなど。

馬奈木団長:

現実に代執行がなされた場合,どのような事態になるかを想像してほしい。

おばあさんが仏壇に取りすがって離れようとしなかったらどうするのか?

仏壇を壊すのですか?そのまま家を潰すのか?

想像力を精一杯働かせ、代執行の光景を思い描き、具体的に検討の上,

判断してください。

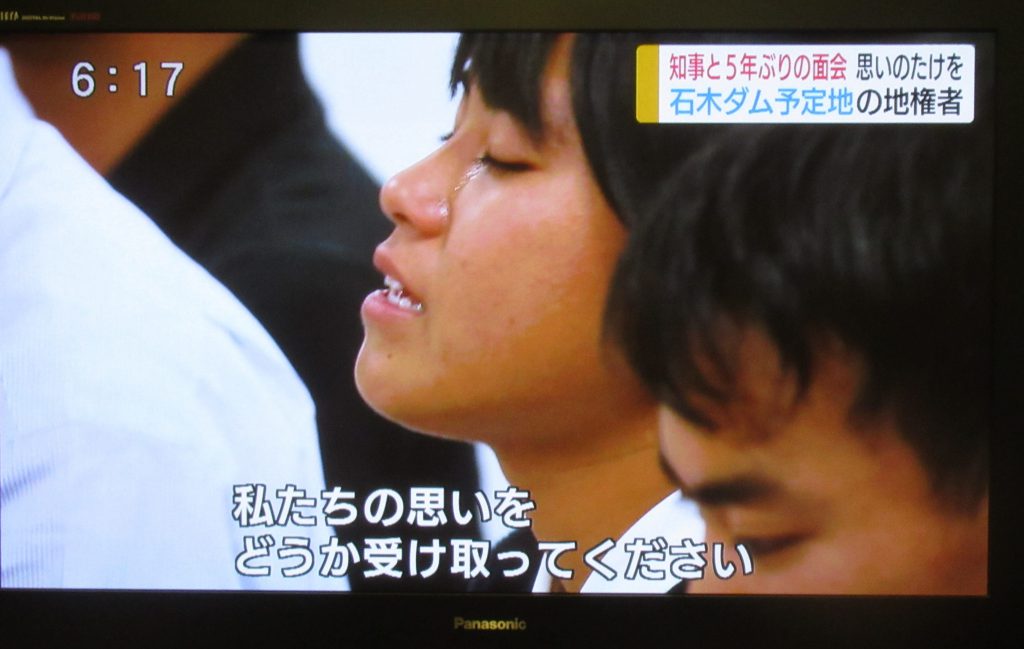

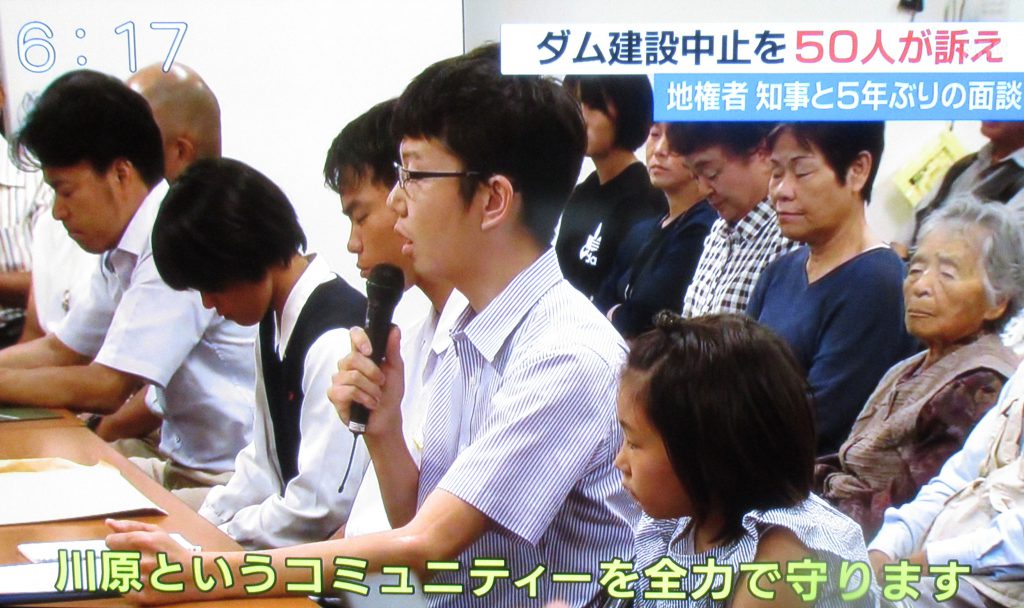

そして、最後に地権者の岩下さんが締めくくりました。

私たちは収用されても、代執行されても闘っていきます。

これは今日ここに来ているみんなの考えです。

私たちは10年でも20年でも反対し続けて行きます。

死ぬまで反対します。

私が死んでも子どもたちが後を継いで反対を続けます。

そのうちに佐世保の人口は減り、水余りになります。

ダムに代わる治水対策もいろいろあります。

あなたたちはこれまで石木ダムだけに固執してきましたが、

考えを改め、

少しでも早い時期に、ダムに代わる方法を選択すべきです。

この言葉が全てです。

一審判決など、県にとって、決して追い風にはならないのです。

人権を守る闘いは延々と続き、

嘘で固めたダムの必要性は、時間の経過と共に、どんどん剥がれていくでしょう。

#いしきをかえよう!