今日、3月14日、佐世保市上下水道事業経営検討委員会は、

諮問を受けた石木ダム事業の再評価に関して、答申書をまとめ、市に提出しました。

2ページにわたっていろいろ書かれていますが、要はここです。

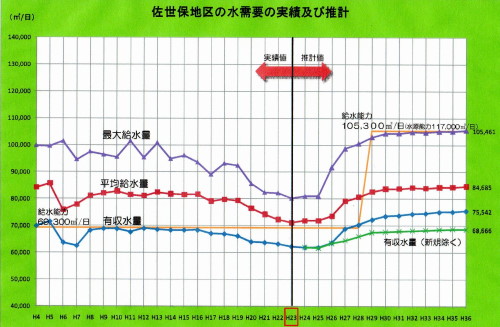

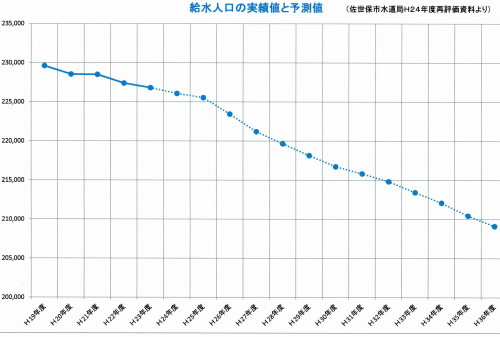

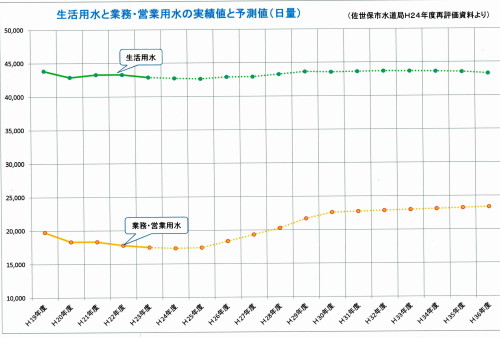

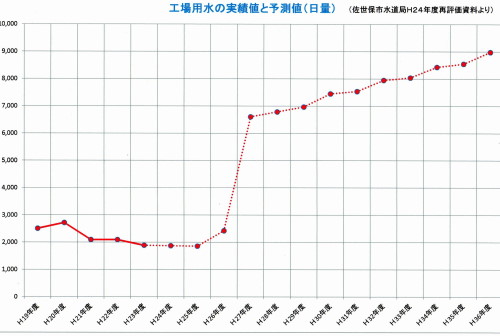

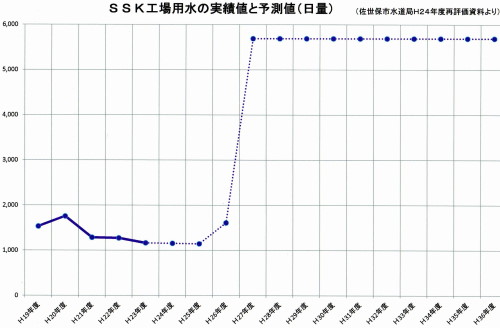

水需要の将来像については、

「過大な需要予測とならないよう留意されており」

「必要水量を確保できる方策は石木ダム以外に無いことが分かった」

「事業を継続していくことが妥当であると判断した」

この文章を委員長が本心から書いたのならば、

そして、各委員も本気で賛同したのなら、

同委員会の委員諸氏の目は節穴で、

石木ダムの再評価にあたって、識者として意見を聴くには、全く値しない人たちでした。

それをさらに確信したのは、閉会時間も近づいた頃です。

「私は勉強不足なので教えて欲しいんですが、治水と利水はどんなふうに違うんですか?」

との質問に、一瞬みんな唖然!

傍聴席からは「そがんこともわからんで再評価しとったとか!」との声や失笑が漏れ、

記者さんたちも苦笑いしていました。

しかも、その方は副委員長…。

佐世保市民の税金が、あるいは水道料金が、ここでも無駄に使われてしまいました。。

水道局は、わざとこのような人選をおこなったのでしょうか…。

それにしても、

今日は本当に水道局に失望しました。

私たちは、今朝、委員会あての申し入れ書を水道局に届けましたが、

その際、委員長が何時頃到着するのか尋ねたら、

「その時によりマチマチなのでわからない」と言われたのです。

それで、会場に45分くらい前に着き、

「委員長に面会し、科学者の会からのメッセージを伝えたいので到着されたら教えて欲しい」

と水道局スタッフに丁寧にお願いしましたが、

「ここには到着されるのは直前になると思います。時間はありません」

「え?では意見書はいつ渡すんですか?」

「もう水道局で受け取って、見とらすころだと思いますよ。そのために早く集まってもらったので」

「え?さっき水道局で、○○さんは、いつ着かれるのかわからないっておっしゃったんですよ。

本当はその頃すでに水道局にいらしたんですね?」

「あ、そう言ってました?…」

仕方なく、私たちは、開会直前に委員長に直訴することにしました。

科学者の会からの意見書は各委員に渡されたのか?

ぜひお読みいただいた上で、今日の審議をお願いしたいと言おうと思っていました。

今日もこのような態勢で、傍聴者に向かって審議中の発言、ヤジ、拍手など

一切禁止しようと見張っています。

会議が始まる前に訴えるしかないと思いました。

開会時刻1分前にやっと委員長が会議場に入ってきました。

「開会前に一言発言させてください」と傍聴席から声を上げたら、

「もう時間ですから、始めます。静粛に!」と司会者に制止されました。

「会議はまだ始まっていません!」とYさんも声をあげましたが、

「静かにしてください」と制するばかりでした。

私は、開会前に委員長への面会を求めたこと、それを断られたこと、

市民の声はいつ委員会に届けることができるのかと訴えましたが、

マイクを通した司会者の声で遮られ、審議に入ってしまいました。

あまりにも非民主的な対応に、情けなくなりました。

委員会の進行役である委員長も、このやり取りに対し、一言もありませんでした。

水道局も委員会も、

科学者の会という、まさに学識経験者の専門的な意見を無視し、

市民の声を封殺し、

形だけの再評価をして、予定通りの結論を出して終わりにしたのです。

これが、佐世保市の平成24年度の石木ダム再評価の実態です。

そのいい加減な再評価のツケを負うのは、私たち市民です!