本日、長崎県議会では2月定例会の最終日でした。

その本会議で、共産党の堀江ひとみ議員は予算案に対する反対討論を論じました。

その第一の理由が石木ダム予算です。

10億円を超える予算計上、その不当性、非実現性をきっぱり示しています。

HOME>石木川まもり隊ブログ>議会

本日、長崎県議会では2月定例会の最終日でした。

その本会議で、共産党の堀江ひとみ議員は予算案に対する反対討論を論じました。

その第一の理由が石木ダム予算です。

10億円を超える予算計上、その不当性、非実現性をきっぱり示しています。

この時期、国も地方も、どこでも来年度予算の審議がなされていますね。

佐世保市でも同じく。

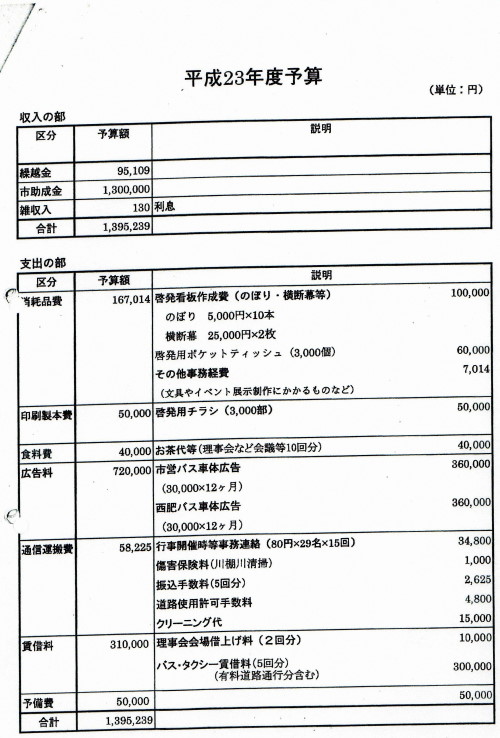

その中で、「石木ダム建設促進市民の会」に100万円の助成金を支出することについて、

昨日、総務委員会で審議されました。

この団体に市は毎年150万円ずつ助成してきましたが、2010年度から130万円に減額、

さらに2012年度からは100万円にしようというのです。

減らすのは大いに結構ですが、でも、この助成金そのものに問題があるのではないでしょうか。

この資料をご覧ください。

今年度予算の資料です。

収入の部をご覧ください。

繰越金以外はすべて市の助成金です。

「市民の会」と言いながら、市民である会員は1円も会費を出していないのです。

すべて市から出たお金、つまり税金で賄われています。

私たち、石木ダムは要らないと思っている市民の税金も入っているわけです。

それっておかしくないですか?

そのお金が何に使われているか見てみると、

「石木ダムは市民の願い」などと書かれた幟や横断幕、チラシなどの作成費。

一番大きな支出はバス車体の広告費72万円ですね。

他県の人から大いに顰蹙を買っているあのバスに書かれた「お願いしよう石木ダム」の文字です。

次に多いのが、バス・タクシーの賃借料30万円です。

市民ならマイカーで行きなさい!

バスやタクシーで行くなら、自分で出しなさい!

と、声を大にして言いたいですね。

私たち「石木川まもり隊」も、れっきとした市民の会です。

チラシも幟も自分たちのお金を出し合って作ります。

県庁に申し入れに行く時も、会議や調査で遠方に行く時も、全て自分で出します。

当たり前のことです。

どこからも助成金など出ませんから。

なぜ、ダム促進派には、助成というより、その活動費の全てを市が面倒みるのでしょう?

それは、市がダムを造りたいからでしょう?

佐世保市長はじめ市のお役人が造りたい(なぜだか知らないけど)、

でも、それをあたかも佐世保市民が願っているように見せかけたい、

それには石木ダム建設を促進する市民の会が必要・・・

だけど、市民の中からそんなものは自発的に生まれてこなかった、

それで、すべて市がお膳立てをして、お金も全額出しますから、名前だけ連ねて下さい!

それが実態なのではないでしょうか?

佐世保市民の皆さんはどう思われますか?

昨夜の衆議院予算委員会第八分科会[国土交通省)。

赤嶺政賢議員による石木ダム問題の追及に、多くの共感の声やメールが届いています。

なんと、「八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会」のブログ管理人の方は、

半日もかけて!文字起こしして下さいました。

3月2日 佐世保市議会本会議

Q:(速見市議)有識者会議が非公開であっために、地権者などが抗議して流会となった。

私は公開にすべきと思うが市長の見解は?

A:(市長)その件は、できるだけ忌憚の無い会議にするために第2回有識者会議の中で決められた。

第12回以降の会議は報道関係者には公開していると聞いている。

<全く答になっていませんね〜>

Q:(山下市議)「私たちは50年反対してきた。わずか2時間で私たちの土地や人生が左右される。

その会議の成り行きを見たい聴きたい」という地権者の声をどう思うか?

傍聴の権利があると思わないか?」

A:(市長)この件は有識者会議で決められたこと。私が答える立場にはない。

本市の場合は、なるべく公開にしているが、有識者会議については何とも言えない。

<うまい答え方ですね〜>

3月5日 長崎県議会予算特別委員会

Q:(堀江県議)長崎新聞の記者が書いたコラムには「会議を透明にせよ」とある。

『科学者の会』は、「地権者は会議の行方を見守る権利がある」と述べている。

私もそれは当たり前だと思うが、知事はどう思うか?

A:(土木部長)流会になったのは残念。公開するかどうかは有識者会議で決められている。

これまではそれが問題になったことはない。

<こちらも質問に答えていない。第一土木部長には訊いていないし〜>

A:(知事)私ども当事者も出席できる状況には至っていない。

有識者会議の中に直接的な利害関係者が入るのはどうなのか?との思いがあって、

有識者の皆さんが判断されたのではないか。

3月5日 衆議院予算委員会第八分科会[国土交通省)

Q:(赤嶺議員)情報公開の推進というのは民主党の基本政策ではないのか?

また、公共事業の見直しという公約に関わる会議を非公開にするのか?

A:(国交大臣)前原大臣の時に創られた会議で、公開というのも念頭に会ったと思う。

マスコミに関してはフリーであろうと、登録した方はすべて入ってもらっている。

ジャーナリストが入っていることによって、何かあったときは広く国民に伝えてもらう。

その上で、委員会の運営に関しては自立的、自主的にやってもらうことにしている。

会議自体は静穏な環境でやるべきで委員会にお任せしている。

Q:(赤嶺議員)会議を公開にしたら静謐な環境が失われるという考えはおかしい。

マスコミを通して聴くのではなく、地権者が直接聴きたいと思うのは当然ではないか。

<そうだ!そうだ!有識者の皆さんは傍聴者をヤクザ集団とでも思っているのか??>

しかし、時間の関係からか、この件はそれまで。

続いて、石木ダム検証の中身についての追及が始まった。

赤嶺議員:石木ダム建設事業の歴史、県による騙し打ちや強権発動の強制測量など、

住民がいかに苦難を強いられてきたか。

それは沖縄における基地建設のための土地強奪と同じだ!

大臣:これまでのできごとは知っていたが、今の話を聴いて、ダム事業の長い経緯の中で

ずいぶんいろんなことがあり、地権者に辛い思いをさせてきたのかなということを改めて

認識した次第です。

しかし、地権者の苦悩はわかるが、事業についての判断は流域全体の合意が必要。

<このとき、下流域の受益者は「大村市民ですか?」と言ってた。やはり全然わかってない>

赤嶺議員:平成18年の整備計画策定以降、大きな洪水は発生していないので再検討の必要はない

と、県は資料の中で書いているんですよ。

ダムの検証をすると言いながら、現在の整備計画は変えない?

おかしいんじゃないですか?

なぜこんなことがおきるのか、考えたんですよ。

石木ダムの直接の検証を行った検討主体の県土木部長は

国交省からの出向ではありませんか?

2001年以降の状況を調べてみたら、

土木部長は2004年と2005年を除いて、副知事は例外なくすべて、

国交省のからの出向者で占められている。指定枠のようなもの。

検討主体である県に検証させて、それが妥当であるかどうか国交省が判断する?

その主体者は国交省から出ているのであれば、結論はダムに辿り着くのは明白。

「ダムに寄らない治水を」と言ってきた民主党政権は、国民に嘘をついたことになる!

おお!正直、予想以上、期待以上の追及でした。

現地に足を運んで下さったとき、地権者の皆さんが訴えられたこと、

今回の有識者会議の成り行き、

膨大な資料の数々をしっかり把握して頂いたうえでの質問と意見でした。

今日のこの会議を見られなかった皆さま、

是非、衆議院のビデオライブラリーで視聴なさってみてはいかがでしょうか?

昨日佐世保市議会「石木ダム建設促進特別委員会」を傍聴しました。

大きなテーマは2つ。

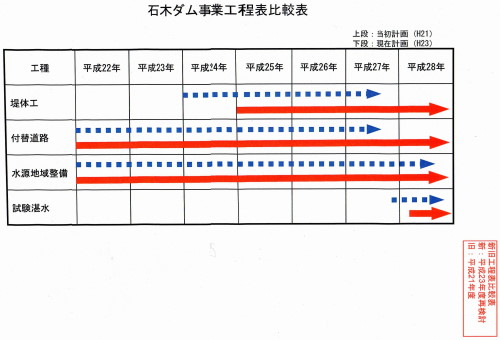

①工程表の変更

②佐世保市の水事情

まず、工程表について。

青い点線がこれまでの工程表で、赤の実線が新たな工程表です。

佐世保市としては、取水開始時期が変わっていないので影響はないとのこと。

いろいろ反論したいことはありますが、

それより何より、第2のテーマの話にビックリしてしまいましたので、こちらを詳しく紹介します。

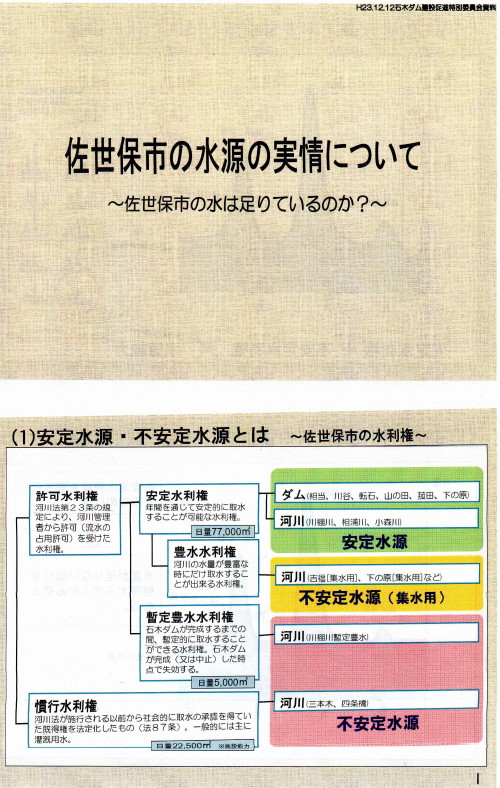

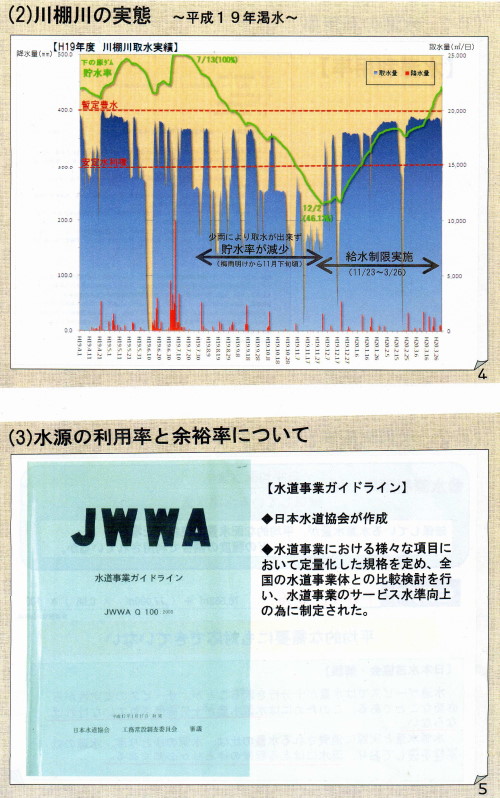

「佐世保市の水源の実情について〜佐世保市の水は足りているのか?〜」

これが実は昨日のメーンテーマでした。

水道局長自ら、パワーポイントを使って、張り切って、

まるで新商品のプレゼンテーションでもするかのように弁舌爽やか?でした。

まず、水利権についておさらいです。

三本木や四条橋の取水は、慣行水利権であり、許可された水利権ではなく届け出たもの。

川棚川からの取水5000トン分は、許可水利権だが暫定放水水利権であり、

あくまでも石木ダムが完成するまでの暫定的なものです、と水道局長は強調しました。

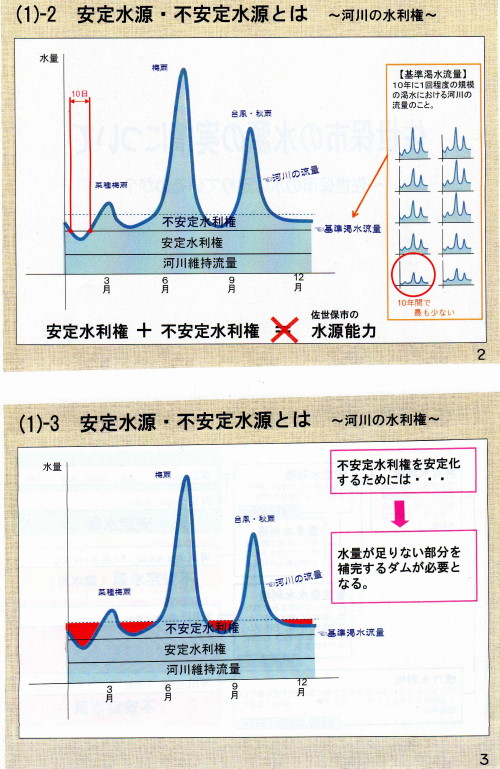

そして、安定水利権+不安定水利権=水源能力とはならない。

不安定水源を水源能力とみなすには、この赤色の部分を無くして安定化させねばならない。

そのためにダムが必要なのです。

と言い、だから、不安定水源の日量は取水能力ではなく施設能力と書かれているのだとのこと。

そんな説明は初耳です。

今まで、安定水源+不安定水源=105,500m3が佐世保の水源量として説明してきたはず。

県のHPにもその解説図は今もありますし、

http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~ishiki/questions/pdf/q21.pdf

もし今の説明がホントなら、なぜ検証検討の場でそれを主張しなかったのか?

公共事業評価委員会で委員の先生方が何度も追及なさったときに、

なぜそう説明しなかったのか。

それは、つい最近思いついた言い訳だから…?

としか思えません。

さて、その言い訳が実にもっともらしく、水道事業ガイドラインなるものを持ち出し、

素人には反論の余地を与えないようりっぱな数式と結果が示されました。

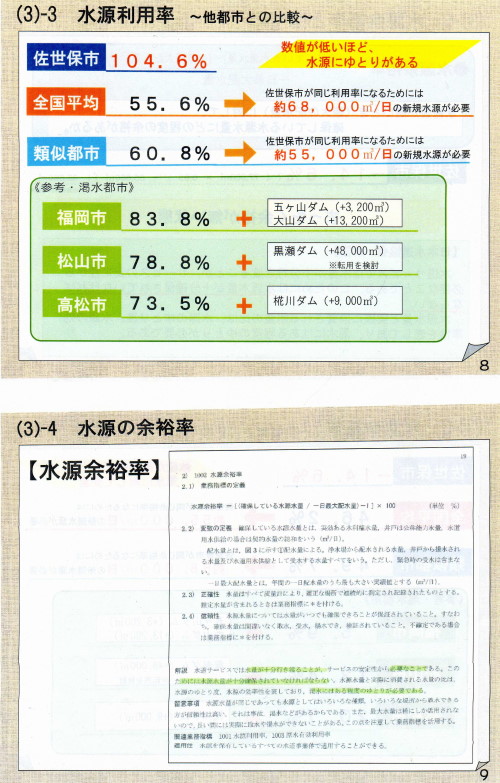

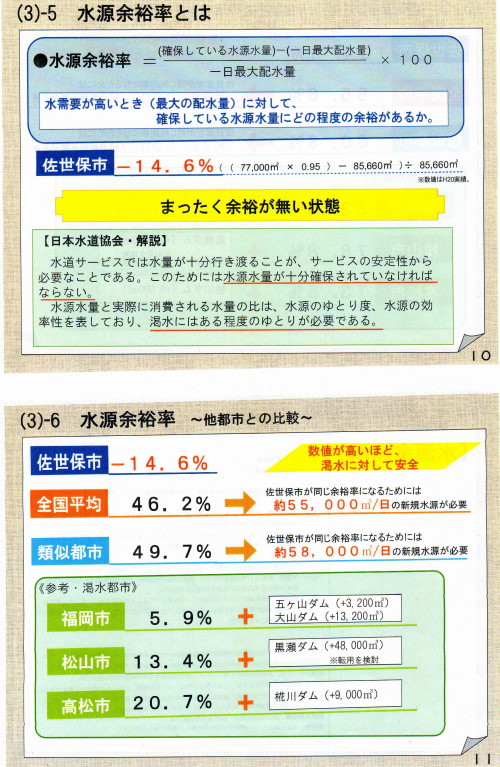

その名も「水源利用率」

今有る水源がどの程度利用されているか。

割合が高ければ目いっぱい利用されている、つまり必要量ぎりぎりでゆとりがないということ。

で、佐世保市の数字は…なんと104.6%!

他都市や全国平均と比較して、いかに佐世保市の数字が高いか、イコール水不足!

ということを見せつけています。

次に出てきたのは「水源余裕率」

水を多く使う時に今有る水源でどのくらい余裕があるか、ですから、

こちらは数値が大きいほど余裕があり、数値が少ないほど余裕がない=渇水の危険性が高い!

で、佐世保はマイナス14.6%です。

こちらもずば抜けて、渇水都市であることを示しています。

さて、これらの資料を見て、水道局長の説明を聞いて、

石木ダム推進派の議員さんたちには大好評。

「たいへん危惧すべき状況」「これでは佐世保に未来は無い」

「市民はこういう事情がわかっていない、もっと発信しなければ」

「多少お金はかかってもいいから、わかりやすいパンフレットを作るとか…」

とまで言いだす議員も。

話を聴いていると、市民の中にダム不要論が広がっているのがわかる。

「市民の中にはもう水は足りてるとかいう人たちもおり、あの人までそんなことを言うのか…と驚いている」

たぶん、ダム推進派の議員さんの支持者かなにか…信頼してらした方の言葉にショックを受けたような、

そんな実感のこもった発言でした。

傍聴していた私たちは

という気分でしたが。

という気分でしたが。

それにしても、この数字、104.6%とかー14.6%とか、あまりにも不自然だと思いませんか?

水源利用率が100%を上回っているということは、水源量より配水量の方が多いということで…

佐世保市民は架空の水を使っているってこと?

あり得ませんよね。

ちゃんと水はあるんです。

有るから使えているんです。

その有る水を、慣行水利権で取水している水だからと加算しないで、

あくまでも77,000トンを基に計算するからこういうバカバカしい数字が出てくるのです。

余裕率がマイナスってことも、

じゃあ、ここ数年、一日最大配水量を記録した日に水不足になって大騒ぎしたでしょうか?

そんなことはありませんよね。

有るから、今保有している水源で賄えたのです。

石木ダムがなくても普通に暮らしているのです。

ほんとに、頭のいい方たちは、数字で素晴らしいドラマを披露して下さいますが、

頭の悪い私たち庶民には、なんの説得力もないと思いますけど・・・

今日、佐世保市議会本会議で、山下千秋議員が石木ダムに関して質問をし、

それに対して水道局長が以下のような答弁をしました。

1.県が国へ事業継続報告を行って4か月過ぎたが、まだ有識者会議にかけられない。

この遅れの理由は何だと考えているか?

答:遅れる理由は特別見当たらない。

県も我々も早く結論を出して欲しいと期待している。

2. 県は「事業費も工期も当初計画からの変更はない」と国へ報告した。

しかし実際は、本体工事着手時期も工事期間も変更、付替道路工事期間も変更。

試験湛水期間も変更しているではないか。

しかも、県民にはその変更を知らせていない。

県のホームページは当初計画のままで発信し続けている。

国や県民を欺くものではないか?

答: 国へ提出した報告書を見ると、「工期についても近年の工事個所を参考に点検を行った。

その結果、完成年度は、平成28年度となり、当初計画からの変更はない」と書かれており、

完成時期について変更がないという意味で報告がなされたと思っている。

また、ホームページに書かれていることも当時は正しい情報であったが、

県が工程表を見直してから更新されてないのは好ましくないので、問い合わせたら、

しかるべき時期に更新するとのことであった。

3. 変更された工程表では、25年度から本体工事を始めるとしているが、あと1年数カ月しかない。

半世紀も反対地権者の理解が得られなかったのに、どうして短期間で用地が取得できるのか。

それは強制収用しかないではないか。 あなた方は強制収用するつもりなのか?

答: 地権者の理解を得てやるのが本来のやり方。

そのために最大限の努力をすると知事も言っている。

他都市の例を見ても、事業認定の手続きが進む中で話し合いの機会を持つことができ、

ご理解が得られている。

4. あなた方が予測した今年度の一日平均配水量はいくらで、直近(先月)はいくらだったか?

答: 予測は84,901m3。

先月分のデータは今手元にないので昨年度実績を申すと、72,397m3だった。

5. 先月の実績値は、69,599m3だ。どんなに予測が過大であったか明白ではないか。

この乖離についてどう思うのか?

答: 経済状況がリーマンショック以来依然として低迷しているためと考えている。

しかし、この状況はいつまでも続かない。この予測値は将来必ず必要になると思っている。

大意は以上です。

今回も、旧態依然とした回答でした。

水道局長さん、それはあなたの本心ですか?

私は思うのです。

1.遅れている理由はわかっているはず。考えたくないのではありませんか?

地権者が強硬に反対していることが国交省にも有識者会議委員にもばれてしまった。

通常、有識者会議にかけられると、ほぼ県の判断が追認される。

しかし、そうなると石木ダムの場合、事業認定もOKとなる可能性が高く、

それは13世帯を追い出すことにつながるので、国は躊躇している。

そのように感じているのでは?

2.官僚というか行政マンの偉い方々は、本当に言い訳がお上手ですね。

いえ、あとで言い訳できるように作文するのが上手いのかな?

あ、両方ですね。

もう反論する気もおきません・・

3.この回答を聴いて、山下市議は「今、強制収用はしないという回答を頂きましたが・・・」

と言いましたが、はたしてそう受け取っていいのか…私は疑問が残りました。

「地権者の理解を得てやるのが本来のやり方。そのために最大限の努力をする」

「本来のやり方」と言いました。

本来のやり方を目指して我々は最大限努力しました。

だが、その努力の甲斐もなく…だったので、やむを得ず不本意ながら…

なんてことを言いだす可能性もあるのでは?

5.もうリーマンショックは耳タコです。

水道局長さん、リーマンショックの前は増え続けていたのですか?

リーマンショックは平成20年でしたから、その前年の19年度はいくらだったか?

10年前の平成9年度はいくらだったか?一日平均配水量で比較してみて下さい。

10年度=82,756m3 19年度=79,369m3

いかがですか?10年間で3,387m3減っています。

リーマンショックがあろうとなかろうと減っているのです。

その減少度合いがより大きくなったとは言えるでしょうが、

リーマンショックから回復すれば、大きく増加に転じると予測するのはあまりにも楽天的。

平成29年度には89,462m3になると予測していますが、19年度より1万m3も増加ですよ!

現実は10年間で約3,400減っているのに、

その後の10年間で約10,000も増える?

誰が考えても非常識、非現実的ではないでしょうか。。

行政マンって、言い訳は得意だけど、数学は苦手?

7月8日、佐世保市議会では委員会において、

「石木ダム建設促進に関する意見書案」が審議されました。

K議員の加筆修正意見(平成6年〜7年の例の渇水を強調するもの)が出されただけで、

他の議員からの意見は何もなく、わずか15分で委員会は終了。

この意見書案は12日の本会議で可決される予定です。

この委員会とは、『石木ダム建設促進特別委員会』、

名前の通り、石木ダム建設を促進するために作られた委員会なので、

促進に関する意見書に反対する議員がいるはずもなく、

予定通りしゃんしゃんと済んだということでしょう。

何の不思議もありませんが・・・

前回(3月定例会)までは、委員会の名称が違ったのです。

『水資源確保対策特別委員会』

略して『水特』(みずとく)、と私たちは呼んでいました。

佐世保市民の水資源を確保するための対策について議論する委員会で、

その存在意義は大きいものがありました。

長崎県や佐世保市は、「佐世保の水不足を解消するには石木ダムしかない」

と繰り返すばかりでしたが、

昨今の社会的状況の変化から、水不足はほぼ解消されていること、

より多くの水源確保がしたいなら、他にも方法はあることなどを指摘する議員がいて、

いつも真剣な議論が展開されていました。

説明に来る水道局も緊張した雰囲気でした。

しかし、その意義ある委員会を佐世保市議会は自ら放棄したのです。

佐世保の水問題を真剣に考えようとする意志は捨てたのです。

石木ダムさえできればそれでいい…と。

水不足解消が目的ではなかった、

ダム建設が目的だった、

と認めたようなものですね。

佐世保市民として、とても情けなく恥ずかしいです。

4日のブログを見た山下市議からメールを頂きました。

温かいご感想の後に、ある事実が書かれていました。

ご本人のご了解を得ましたので、その部分を転載させて頂きます。

ブログの中で、「委員の皆様も、ほぼ石木ダム推進派の議員ですが、それでは議論の公平さを欠くと考慮したのか、反対派の議員も一人います。」という記述があります。

本筋論ではないのですが、事実関係をお知らせしておいたほうがよいかなと思いました。

1) おしつけられた

佐世保市議会には、水特、基地特等4つの特別委員会が設置されています。

改選期ごとに委員会の設置と構成メンバーが決まります。

今から4年前、私は基地特を強く希望しましたが、少数会派の悲哀でだめ。残ったのは水特の1席だけ。

だから山下千秋はここだ。という経過なのです。

2) 出ていくべきだという圧力、意向打診をうけた

水特に入って、2年経過した頃、委員長から、委員会から出るべきではないかと意向打診がありました。

委員長の趣旨「水特は建設実現に向けて推進をはかることが目的。あなたは委員会の設置目的に反する」

というものでした。

私は、「委員会の名称は水資源確保となっている。水資源には多様な可能性がある。

私も安定した水資源確保はだいじなことだと思っている。何ら矛盾しない。

私が水特以外の委員会所属を希望したのに、ここの配置をきめたのあなた方だった。

日本共産党の1議席だけれども、市民代表の1議席なのだ。

勝手にこっちだ、あっちだと、もてあそぶようなこの態度は許せない」

とはねのけた経過がありました。

今の感想です。

本来なら委員会総意で、市民総決起集会や、様々な世論キャンペーンだったことでしょう。

しかし、現在の委員会は、推進どころか、石木ダムの必要性が問われ続ける、いわば恒常的な「検証・検討の場」に変質してしまっているというのが実態ではないでしょうか。

「強力に推進・応援する」機関が、「問題チェック受ける」機関になったということではないでしょうか。

そしてその力は、皆さん方の探求した調査研究の成果だと思っています。

真実に迫る皆さん方の努力と、その皆さん方の声を公式の議会に届けることが、それが議員の務めだと思っている私の立場と結びついたからだと思っています。

感謝しています。

以上です。

佐世保市議会の本質、水特委員会の実態を窺い知る内容でした。

皆さんはどのようにお感じになったでしょうか。

水特委の委員にはなりたくなかった(基地特委員になりたかった)山下市議を入れてしまったのが大失敗!

と気づいた時はもう後の祭りだったんですね。

私たちにとってはたいへんラッキーなことでしたが…。

私は水特委員会を度々傍聴させて頂き、いつもたいへん有難く思っています。

委員会の中で出てくる資料は重要なものが多く、私たち傍聴者にも配布して頂けるからです。

以前はそうではありませんでした。

委員全員と傍聴に来た議員、そして、記者さんたちには配られますが、

私たち一般市民の傍聴者には無しでした。

水道局の方が、「資料の**ページをお開き下さい。ここに書かれているように云々」

と言われても、私たちは何のことかわからないまま聞くしかありませんでした。

後で、親切な議員さんたちにお願いしてコピーさせてもらったりしていましたが、

部数が多い時はそれも気が引けるし…

それで議会事務局にお願いして、今では私たちも頂けるようになりました。

もちろん資料だけでなく、そこで話し合われることはとても参考になります。

山下市議が指摘なさっているように、

水特委員会は、今や恒常的な「石木ダム検証検討委員会」になっており、

それは同時に「水資源確保対策特別委員会」の名前にふさわしい場に進化しているように思います。

なぜなら、今回議論された内容で言えば、

水需要予測について議論する=水資源の必要量の検証であり、

佐々川の水利権転用について議論する=水資源確保の対策案の検討であるからです。

佐々川の水利権に目を付けたのは、仲間のMさんで、あらゆる資料を情報公開で手に入れ分析、

そこから見えてくる事実を資料としてまとめ山下市議に届け、委員会の場で追及してもらいました。

私たちは政党的には無関係な市民ですが、

主権者としての意思を代弁者である議員さんに託し、力をお借りしています。

何党であろうと、石木ダム問題を真摯に考え、見直す勇気を持って頂きたいと願っています。

かつて、別の委員会で、環境のことをよく考え学ばれている議員さんを知り、

お手紙やメールの交換をしたことがあります。

その方は是非、意見交換の場を持ちたい、会派でも話してみるとおっしゃって下さって、

とても期待していたのですが、それっきり…です。

しかし、少数でも、保守系の議員さんの中にも、こういう前向きな方がいらっしゃるのを知り嬉しく思っています。

佐世保市や長崎県の未来を決めるのは議員さんたちで、

その議員さんを決めるのは私たち市民県民一人一人です。

どのような問題も、まず事実・真実を知ることから。

不都合な真実から決して目をそらさず直視して、そこからより良い対策を共に考えていきたいものです。

2月3日に開かれた佐世保市議会水特委員会の報告をします。

水特委員会、正式には水資源確保対策特別委員会と言います。

いかにも…って感じのネーミングですね。

こんな名称を度々新聞紙上などで見ると、「佐世保市はまた水不足で困ってるの〜?」

と思っちゃいますよね?

そんな誤解を与えるのがネライでしょうか・・・

実際には、昨年度の9月議会や12月議会の企業経済委員会では、

市民の水の使用量が減って、料金収入が減って、赤字続きで困っております。

是非値上げを認めてくださーい!

と水道局からお願いされて、

しょうがないな〜、でも、3割アップはあまりにもひどいから2割くらいにしませんか〜

などと議論していたくらい。

しかし、この委員会の最大の目的は石木ダム建設の促進なので、この名前でいいのでしょう。

よって、委員の皆様も、ほぼ石木ダム推進派の議員ですが、

それでは議論の公平さを欠くと考慮したのか、反対派の議員も一人います。

山下千秋議員と言いますが、彼はいつもこの委員会で孤軍奮闘頑張っています。

昨日の委員会でもまさにそうでした。

この日の議題は、第2回石木ダム「検討の場」の報告と説明でした。

約1時間、分厚い資料に沿って水道局からの説明の後、質問をしたのは山下議員ただ一人。

他の議員は誰一人として発言無し!

もちろん委員長は別です。議長ですから。

熱くなり過ぎて、話が長くなり、質問の内容が分かりづらくなることもたま〜にある山下議員ですが、

委員長はいかなるときも、質問の趣旨を的確にまとめて水道局に伝えるだけでなく、

水道局が回答する前に、水道局が失言しないようヒントを与えることもある切れ者です。

さて、1時間以上に及ぶ山下議員と水道局とのやり取りの中で、以下の重要なことが明らかにされました。

1.今回提出された平成29年度における佐世保地区の水需要予測は、

過去(平成19年度)の予測をそのまま採用していた。

2.その提出された予測値が妥当であるかどうか、「検討の場」では何も検討されなかった。

3.佐々川における「既得水利の合理化・転用」について、県も市も考えようともしていなかった。

そして、その理由として

1.19年度に提出されたのは18年度までの実績値で、それ以後の実績値は、19年度は渇水年で給水制限をしていたし、またこの年のリーマンショック以降経済状況の異常な悪化により水需要も激減したし、このような突発的な状況下でのデータをもって予測することは、統計学上妥当ではないと考えるから、19年度の資料を採用した。

2.19年度の資料は再評価委員会でも検討され妥当と認められたものであるから、県としてもあらたに「検討の場」で検討する必要はないと考えたのではないだろうか。

と述べました。

そういう体質、「〜だろう」という予断の下で見直しをしてこなかったこれまでのやり方を改めよう、

本当に必要な公共事業なのかどうか、過去の判断に囚われず、徹底的に再検証しよう、

そのために補助ダムにおいては県が主体となってしっかり検討して下さいよ、

というのが国の要請だったはずです。

長崎県は、その要請に形だけ整え、中味は全く無視していると言わざるを得ないのではないでしょうか?

1と2からわかったことは、第1回検討の場で認められた、

「新たに必要な水源量4万トン」というのは、全く点検も検討もされてない「予断に基づく数値だった」ということです。

つまり、第1回検討の場で確認された4万トンは無効です。

改めて見直してください。

再検討して下さい。

無効な数値4万トンを目標値として代替案をいくら検討しても、それは意味がありません。

さて、3についてですが、これがまたたいへん重要な問題なのです。

前回の水特委員会で、山下市議は佐々川の水利権の状況について質しましたが、

水道局は、それは水利権者である県に聞かなければわからないということで、

後日確認の上で、文書で回答しました。

それによると、

佐々川流域は、約500haの農業用水として利用され、灌漑期の使用量が大きく、また、流域自治体並びに佐世保市の水道用水、工業用水により、極限に近い状況で高度に使用されている。

流域自治体である佐々町も水需要の増加に対応するため、佐々川からの取水量増加を強く要望しておられ、これまでにも協議を重ねられているが、新規水利権については認められていない。

ということでした。

つまり、佐々川にはすでにたくさんの水利権が張り付いて、「極限に近い状況で使用されている」ので、

これ以上佐々川から水をもらおうなんて無理ですよ、というもの。

ところが、第2回検討の場で佐世保市長がおこなった質問(佐々川の水利権の転用)に対する県の回答はこうでした。

水利権が転用できる条件としては、まず水利用者の判断(遊休であるのかどうか)がなければならない。その判断の上で転用可能な量が出てきたら、今度は河川の流況を見て環境への影響、維持流量などを確認し、また他の水利使用者の同意を得て初めて転用・合理化が可能になる。現時点で既得水利権者からのご議論がない中で、抽象的な回答は控えたい。

というものでした。

つまり、既得水利権者(例えば佐々町や佐世保市や相浦発電所など)から、うちはもうかなり余り気味なのでこの分はお返ししますよ、というような申告が実際にないかぎり、県は自ら調査検討はしないということなのか?

また、佐世保市や佐々町は水道用水が足りない、佐々川からもっと取水させてほしいと、申告してこなかったというのか?

どちらも納得できない話です。

少なくとも佐世保市は、慢性的な水不足だと数10年間に亘って言い続けているわけで、佐々川からの取水量増のお願いは、当然県にしていなければならないはずです。

その要請を受けて、県は河川管理者として、把握している他水利使用者の取水実績をみたり、流況調査をしたりして、その上で「極限に近い状況で使用されている」と回答したのかと思っていました。

しかし、実際は何も検討していなかったのです。

例えば、相浦発電所は、4,800m3/日の水利権を持っていますが、昨年度の取水実績は平均、386m3/日です。過去8年間で平均取水量が最も大きい年でも、699m3/日でした。

つまり、4,000m3は遊休と言えるのではないでしょうか?

また、農業用水として灌漑期の使用量が大きいと言ってますが、水利権23,200m3/日に対し、実際に取水しているのは、平成19年度で言えば、わずか11日間、その取水量も最大で4,560m3でした。

平成17年には25日間、最大で7,000m3。平成12年には2日間だけ。最大5,760m3。

あとは全く取っていないのです。

少なくとも、取水報告がないのです。

私たちの仲間が、平成12年〜21年の分の取水量の情報公開を請求し、出された結果が以上のようなものでした。

この事実を佐世保市水道局は知っていたのでしょうか?

県の河川課は知っていたのでしょうか?

知っていたら、どうして、新たな水源確保案として、佐々川の水利権の転用・合理化を代替案にしなかったのでしょうか?

知らなかったとしたら、それは河川管理者として職務怠慢ですよね。素人のMさんだって簡単に手に入れたデータですから。

それとも、わざと目を逸らしていたとか・・・?