「しなやかに、したたかに、時に毅然として」

山城博治さんの言葉です。

沖縄の基地撤去運動のリーダー。昨年10月、威力業務妨害はじめ様々な罪状を被せられ逮捕された山城さん。3月に保釈されたが、辺野古や高江の現場には近づけない。今は仲間と一緒に座り込むことはできない。その代り、沖縄の現状を多くの人々に伝えようと、いま全国各地を飛び回っている。

7月7日は佐賀、8日は福岡、9日は長崎と3日連続で北部九州を移動。私は福岡で生の講演を初めて聴きましたが、客席に居ても、その温かい人柄が伝わってきました。

会場中が「ひろじさん」の保釈と再会に歓喜。熱気に溢れ、フィナーレは講演会というよりも、まるでお祭り。

会場中が「ひろじさん」の保釈と再会に歓喜。熱気に溢れ、フィナーレは講演会というよりも、まるでお祭り。

先月、ジュネーブの国連本部で演説した博治さんは、こう声をかけられたそうです。「あなたは刑事被告人かもしれませんが、人権の擁護者です。頑張って下さい」と。

その言葉に勇気づけられた博治さん。

「世界は僕たちを見ている」「必ず潮目が変わる時が来る」「心折れないで頑張ろう」と呼びかけました。

この言葉を是非「こうばる」の皆さんにも直接伝えてほしい…

実は福岡のTさんのご尽力で、翌日午後からの長崎講演の前に「こうばる」を訪ねてくださることになっていました♪

が、この日はなんと大雨の予報!

翌日、博治さんとTさんは福岡を6時半に出発。川棚には9時頃着の予定でしたが、豪雨に見舞われ、乗り換えの列車が運休!次の列車に乗って頂いたものの何時に着けるかは駅員の方も明言せず。駅で待つ私たちはハラハラドキドキでしたが、1時間10分遅れで無事に到着!

結局こうばるでの滞在時間は正味40分となってしまいましたが、価値ある40分でした。

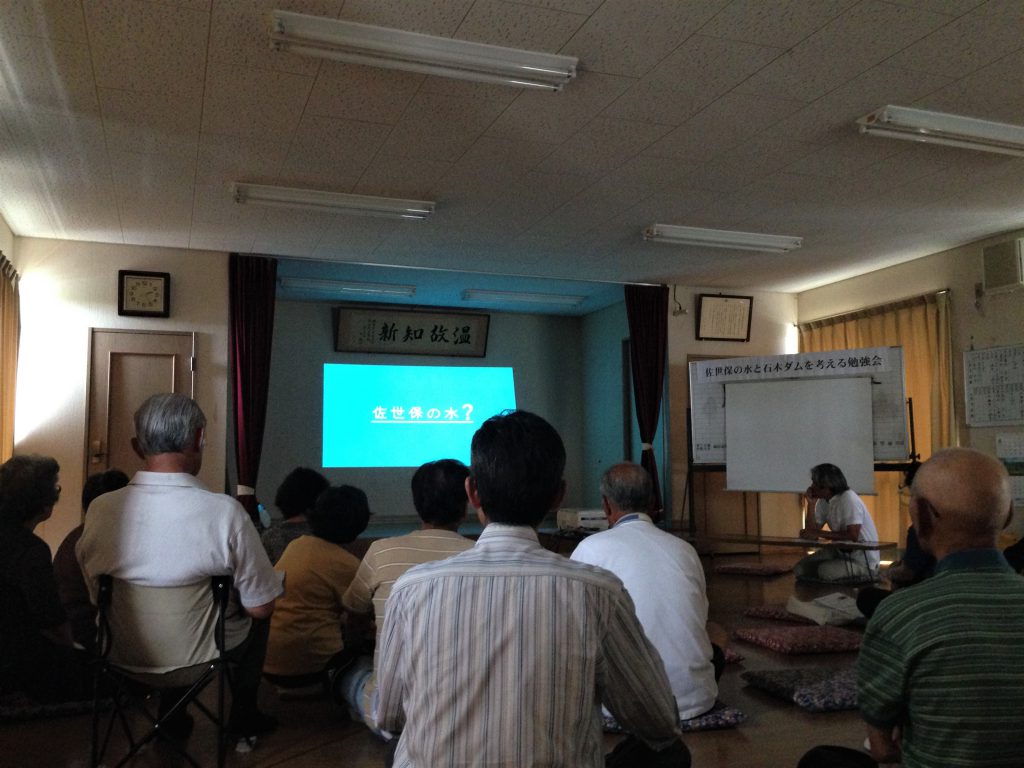

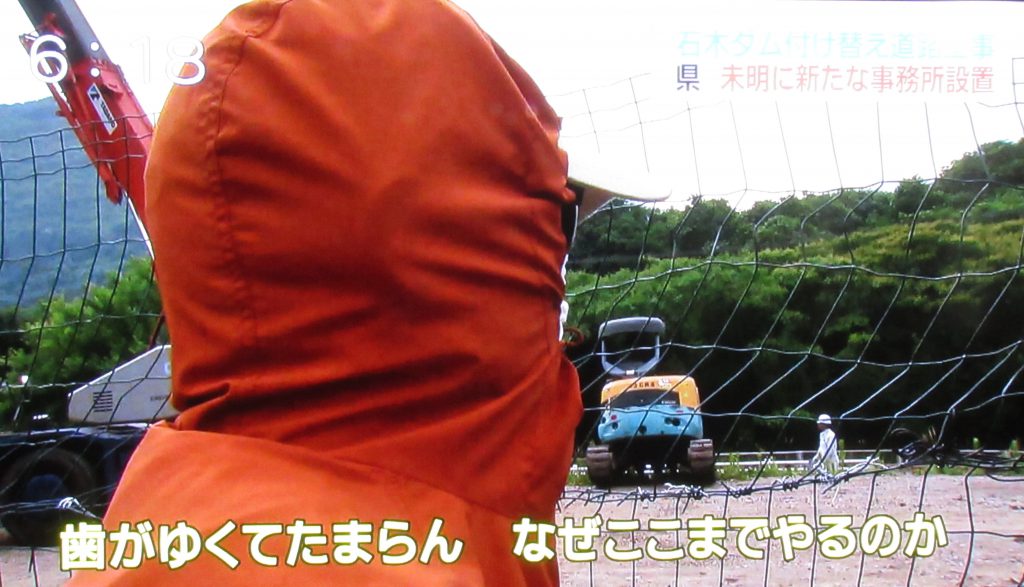

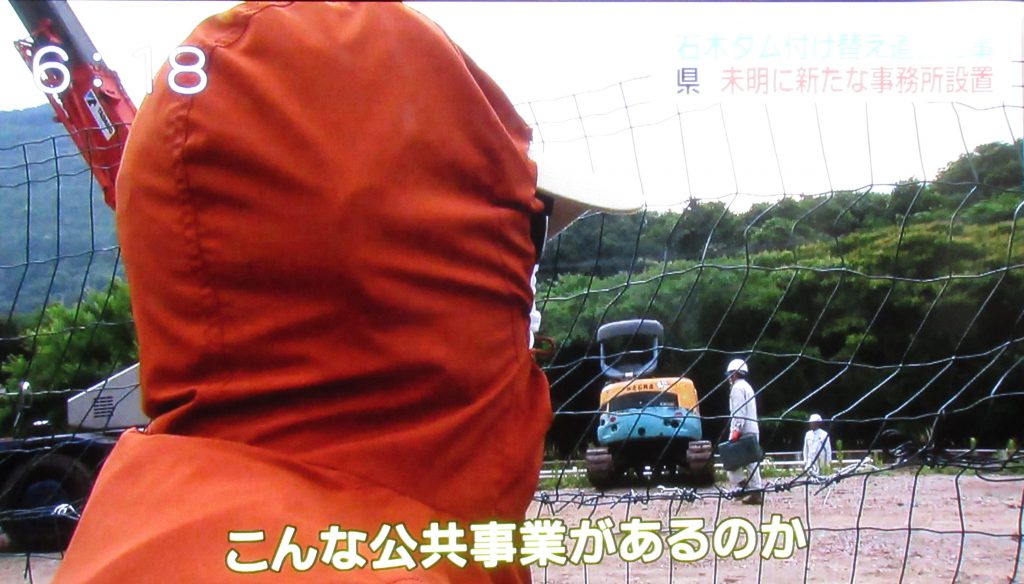

川棚駅から川原公民館に向かう車中で、抗議活動の現場や、ダム小屋、緑の中に点在する看板「石木ダム建設絶対反対」などの風景を目にして、「おんなじだ…」と呟いていた博治さん。公民館に着くなりすぐに語り始めました。

ここは沖縄と同じです。

我々は平和でいたい、暮らしを守りたい、その一心でゲート前に座り込んでいます。皆さんも、ただこの地を守りたい、暮らしを守りたい、その思いで抵抗を続けてこられたのだと思います。

そんな私たちを国は、公共工事を理解しない悪者に仕立て上げようとしています。

でも、希望を持ちましょう。声を上げ続ければ仲間が増えていきます。心を結び合って頑張りましょう!

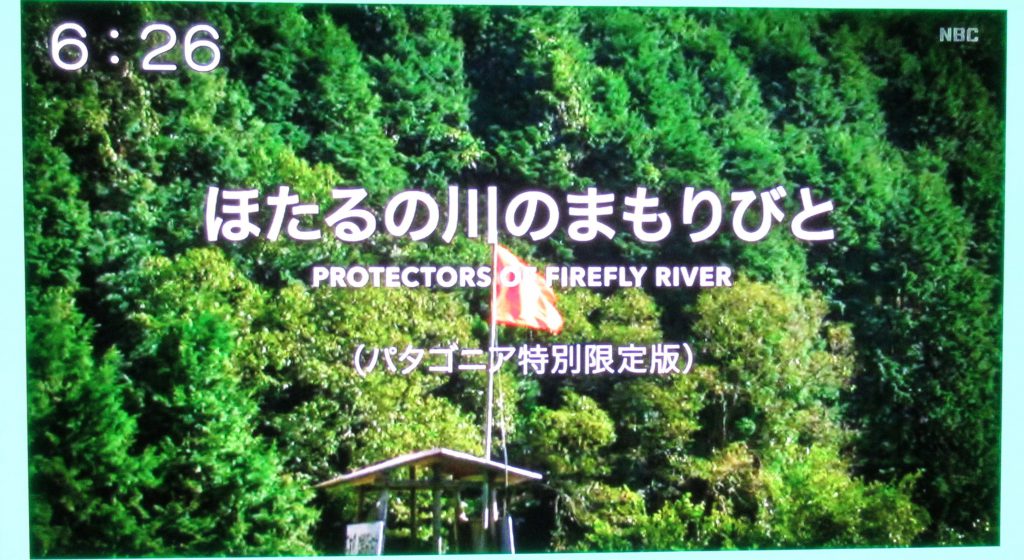

地権者の方から現状の説明があり、博治さんは「このあと長崎市で講演をさせてもらいますが、この問題も伝えて、地元を孤立させないよう訴えます」と応えてくれました。

その後、機動隊がやって来た時の話や、発信し続けることの大切さなどを語り、博治さんは「座り込め」の歌も披露。みんな手拍子をしながら聞いているうちに、少し畏まっていた皆さんの心が緩んでいくようでした。

話題が裁判に移ると、博治さんは真剣な顔でこう語りました。

次回は私に対する尋問があります。実はそれを私は心待ちにしてきました。1000人もの機動隊を配置して暴力的に排除した国の行為が正しいのか、それに抵抗して威力業務妨害や傷害罪で訴えられた私が間違っているのか、年寄りや子供まで暴力的に排除した国は間違っていないのか、私はそれを問いたいと。

沖縄の運動は今や基地問題ではない。人権問題だ。人間の尊厳をかけた人権問題だ。国に屈してしまうのか、人間として生きる権利を奪われてよいのか。私たちは、ただそれを守ろうとしているだけだ。

その言葉に深く頷くこうばるの皆さんでした。

まだまだ聞きたい、話したい…でも、もうタイムリミット。講演時間に遅れたら大変。川棚駅にはお迎えの人が来てるはずなのでと、無理矢理切り上げてもらいました。

博治さん、是非また来てくださいね。今度はゆっくり。

こうばるの皆さんは楽しみに待っていますよ。