今日は先月に続き3回目の収用委員会の日です。

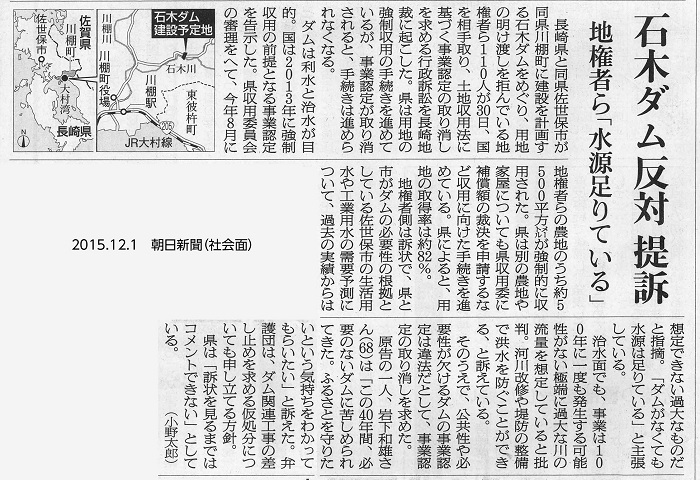

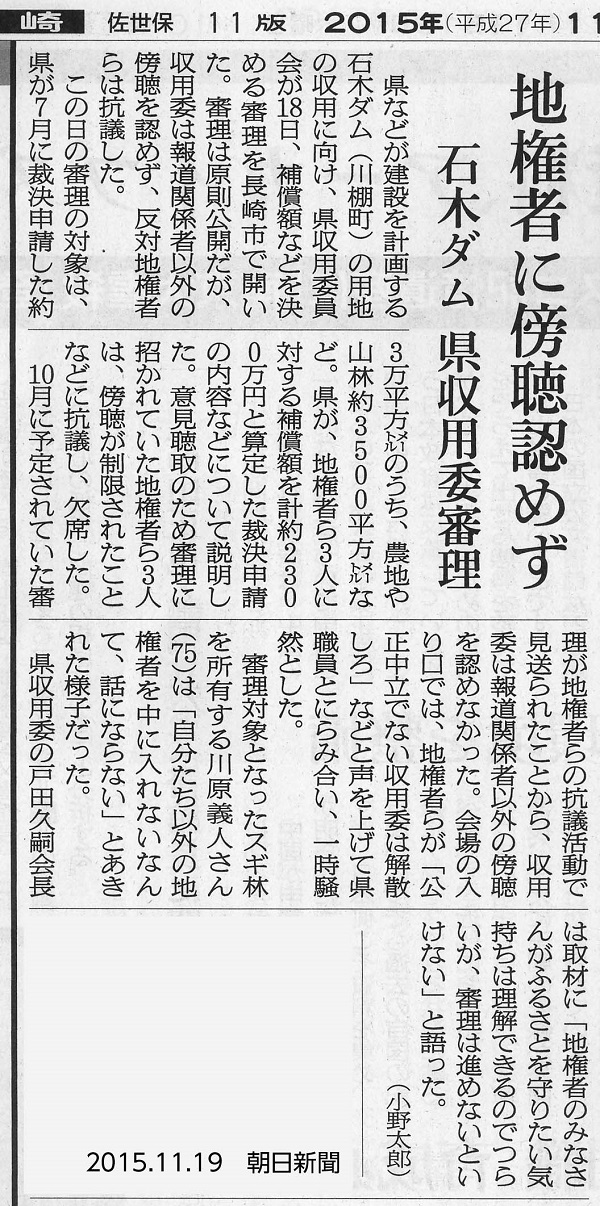

が、事務局の県は、会場をこれまでの川棚町から長崎市に移しました。

そして審理についても傍聴を認めない非公開とする(マスコミには公開)とのことで、

地権者をはじめ私たち支援者も抗議にやってきました。

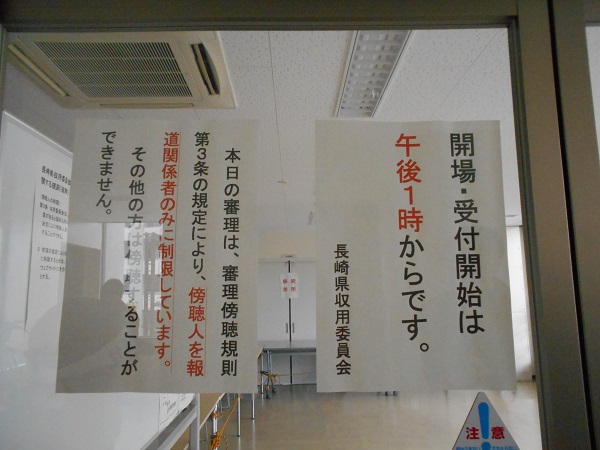

委員会は13:30からです。

私たちは11:30から、3ヶ所の出入り口前で抗議の意思表示をしていましたが、

いつまでたっても職員も委員も現れないので、会場前に行ってみると・・・

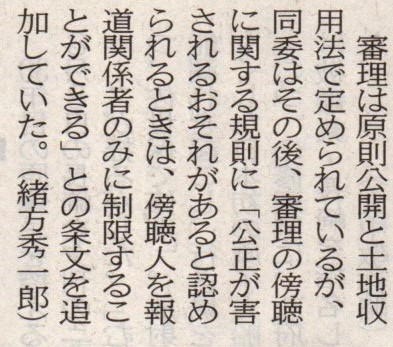

入口には鍵がかかっていて、張り紙が。

「傍聴人を報道関係者のみに制限しています。その他の方は傍聴することができません」と。

そして、中を覗いてみると・・・

えー!正面の入口は塞ぎ、テーブルでバリケード?

左手の受付部分もテーブルとイスとホワイトボードなどを全部紐で縛って固定して、

人が1人ずつ入れる程度の隙間を作っています。

こんな準備をするために、県職員は私たちよりも先に来ていたんですね〜

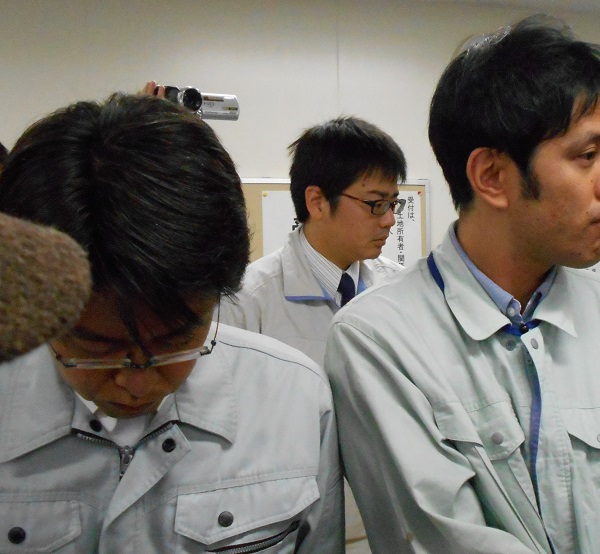

1時になり、今日の審理の対象となっている土地所有者やマスコミの入場の受付が開始されると、

みんな一斉に中に入り、抗議しました。

・委員はあくまでも公正中立であるべき。

・起業者寄りの委員による審理は許されない。

・非公正な収用委員会は認められない。

・新たに真っ当な委員を選び直して、それから審理をするべき。今日は中止せよ。

と口々に訴えましたが、担当職員はそれには答えず、

「〇〇さん、いらっしゃいますかー」と、対象地権者の名前を呼んだり、マスコミの入室を促したり、

「関係者以外は退室してください」と繰り返し、ますます地権者の怒りを買うばかり。

中には「収用委員会は中立公正です」と開き直る職員もいました。

「本当に中立だと思うんですか?心からそう思うんですか?」と問うと、黙ってしまいましたが。

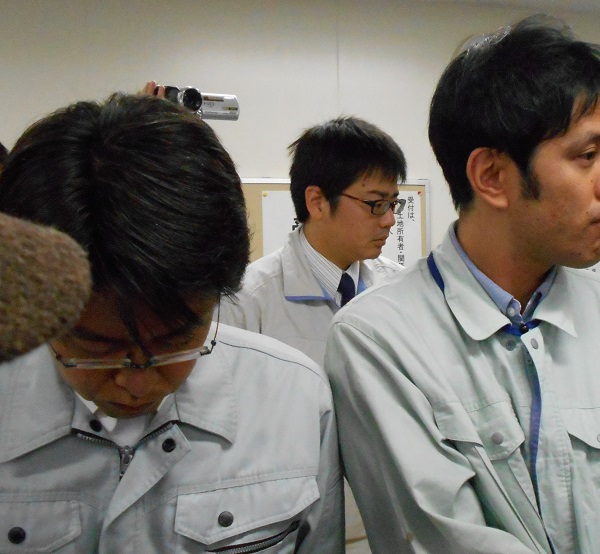

また、そんなやりとりを傍で聞いている職員の中には、

ずっと下を向いている人もいました。

県民のために尽くしたいと公務員になったのに、県民から激しい抗議を受け、

辛い思いをなさっていたのかな・・と、勝手に想像してしまいました。

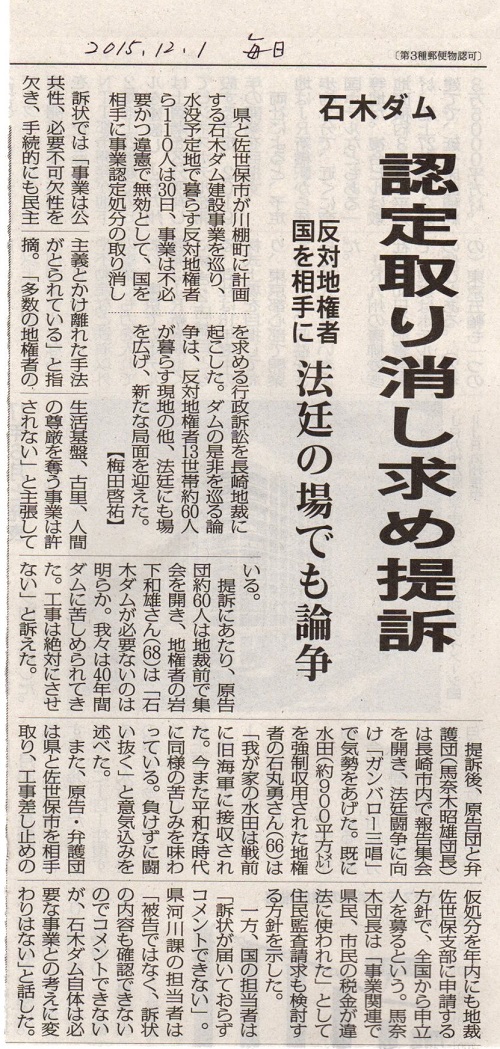

結局、13:30、地権者が欠席のまま予定通り収用委員会は開かれました。

(いつのまに委員は入室できたのでしょう?この会場には秘密の通路でもあるのか?それとも委員も朝から既に入っていたとか…?)

夕方のTVニュースによると、

県側は、強制収用の申請に至った経緯を説明し、委員からは土地の現状以外に質問もなかったとのこと。

そして、来年もう1度今回の土地についての委員会を開き、地権者の意見を聞くことになったようです。

委員たちが退室した後も、会長と話したい、会長の見解を聞きたいと私たちは待ち続け、

会長が出てくると、地権者のSさんが詰め寄り、マスコミも一斉に二人を取り囲みました。

「公正中立な審理をする責任と権限が委員長にはあるはず」とSさん。

「私にはそんなに権限はないが、審理は中立にやっている。地権者の方の話も聞きたいと思っている」

と、戸田会長。そして、

「個人的には、このまま進めていいのかなという思いもある」と、辛そうな表情で語っていました。

その言葉に嘘は無い(でも、立場上進めるしかないと苦悩している?)ように私は感じたのですが、

「委員長はうまいなあ。ああやってあの場をおさめて、地権者を納得させるんだから」

と言う人もいて・・・その本音は会長と神のみぞ知る?

でも、このように権力にものを言わせた理不尽なやり方をトップが強行すれば、

下で働く職員や、選ばれた委員の、心ある皆さんは、本当に辛いものがあるでしょうね〜

いかん、いかん。

最近はどうも相手への同情心が湧いてきて困るなぁ。

という思いもあります。

という思いもあります。