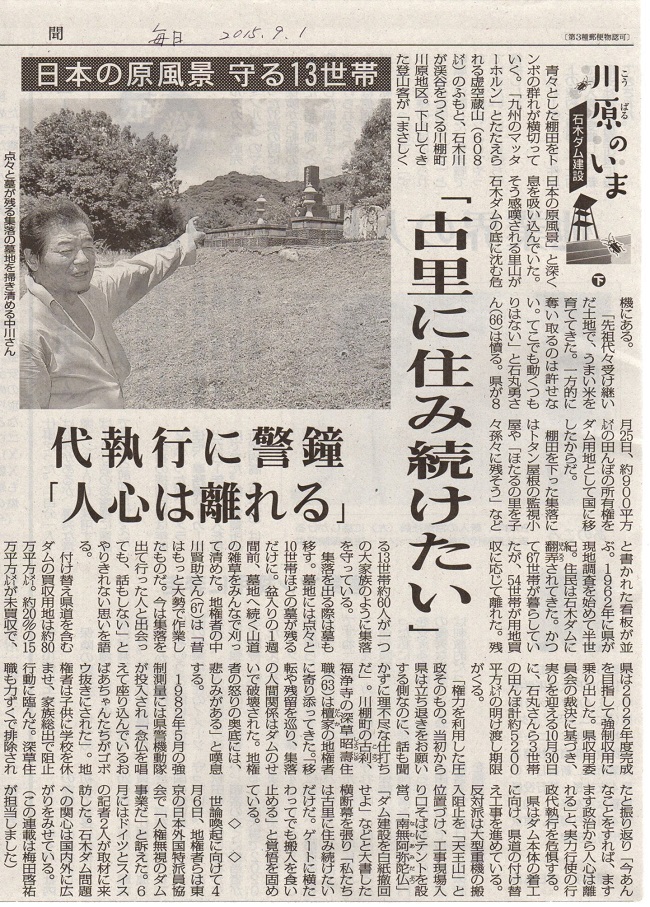

今朝の毎日新聞です。

佐世保支局長によるコラムです。

ご自身も子どもの頃住んでいた福岡市で大渇水を経験なさっていたようです。

だから、佐世保市民の平成6年大渇水の苦労も想像できるし、市民の不安も理解できる。

でも、福岡市と佐世保市は少し違うところがある。

福岡市は、その後様々な対策を講じてきたが、佐世保市は石木ダムに固執してしまった。

そのことを率直に指摘なさっています。

もちろん、福岡と佐世保では都市の規模や財政事情も大きく異なっていますから、

単純に真似することはできないけれどが、

でも、ダムだけに頼っていていいのか?と自問自答した読者もいるでしょう。

ダム建設に伴う市民の負担金は決して小さなものではなく、水道料金の値上げに繋がります。

市民にとって「石木ダムはいらない」との選択肢もあるべきです。

との結びに、大きな拍手を送りたい。

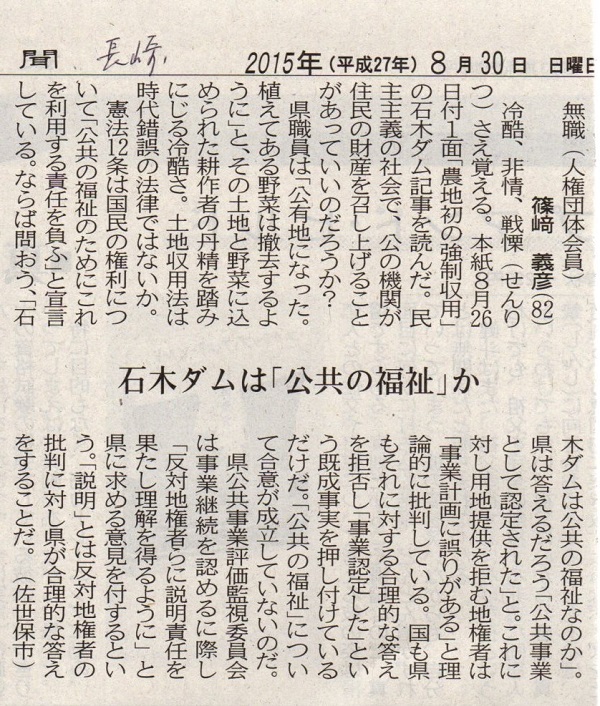

新聞はジャーナリズムの代表だけれど、最近はその精神が失われているように感じることも多い。

ただ出来事を伝えるだけであったり、賛成反対双方の主張をただ羅列するだけで論評が欠けていたり・・。

新井直之氏によると、ジャーナリズムとは、こういうことらしい。

「いま言うべきことを、いま、言う」ことである。「いま伝えなければならないことを、いま、伝える。いま言わなければならないことを、いま、言う。『伝える』とは、いわば報道の活動であり、『言う』とは、論評の活動である。それだけが、おそらくジャーナリズムのほとんど唯一の責務である。

強制収用が現在進行形で進んでいるいま、新聞各紙は、ぜひペンで語ってほしい。

いま言うべきことを。

いま伝えなければならないことを。

いま!