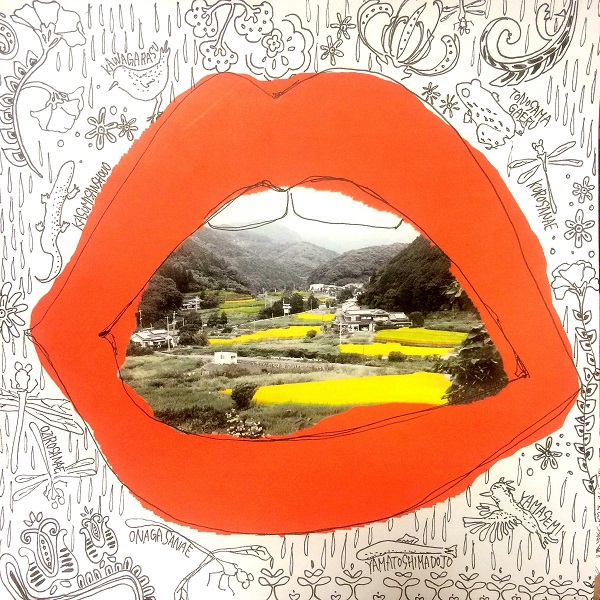

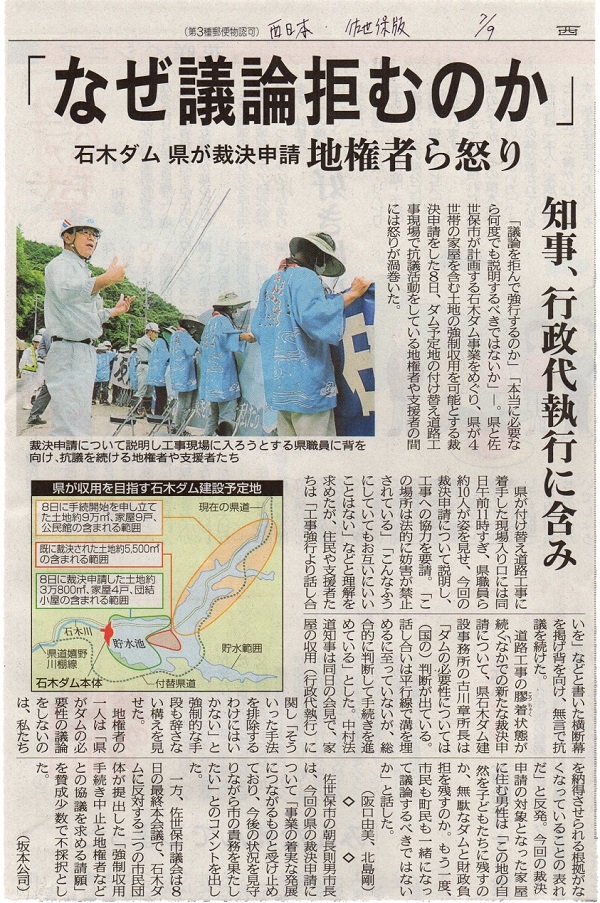

10時半、公共事業評価監視委員会委員5名と県の職員がバスから降りたち、現地視察が始まりました。

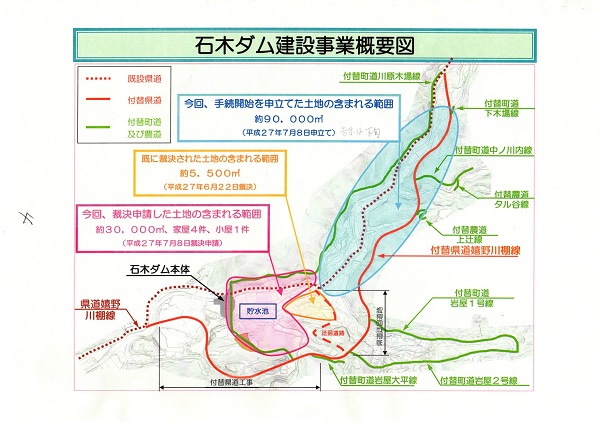

企画監が地図を見せながら説明しています。

地図上の位置と現場の状況を確認した後、委員の皆さんは地権者の皆さんが用意したテント内に移動し、

地権者や支援者の話を聞く時間を作ってくださいました。

約30分の短時間でしたが、治水・利水についての私たちの考えを伝え、

委員の皆さんはしっかり耳を傾けてくださいました。

終了後、委員長は、

「地権者の皆さんの声を聞けたのは良かった。来た甲斐があった」

「皆さんが問題と思われているところについては、それなりに理解できた」

「今日の現地調査を踏まえて、詳細審議を事務局にお願いする」

と記者団のインタビューに応えていました。

私たちは、その詳細審議に期待します!

各委員の理性と良心に希望を託します!

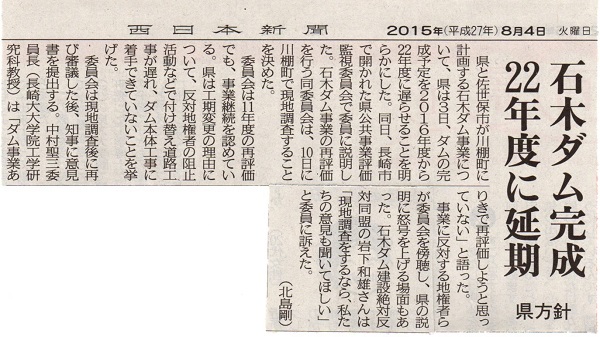

今日のTVニュースより。

◆公共事業監視委 石木ダムを現地調査

(NBC長崎放送 2015年08月10日)

http://www.nbc-nagasaki.co.jp//news/nbcnews.php#3

(NHK2015年08月10日 19時31分)

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5033896421.html?t=1439212276065

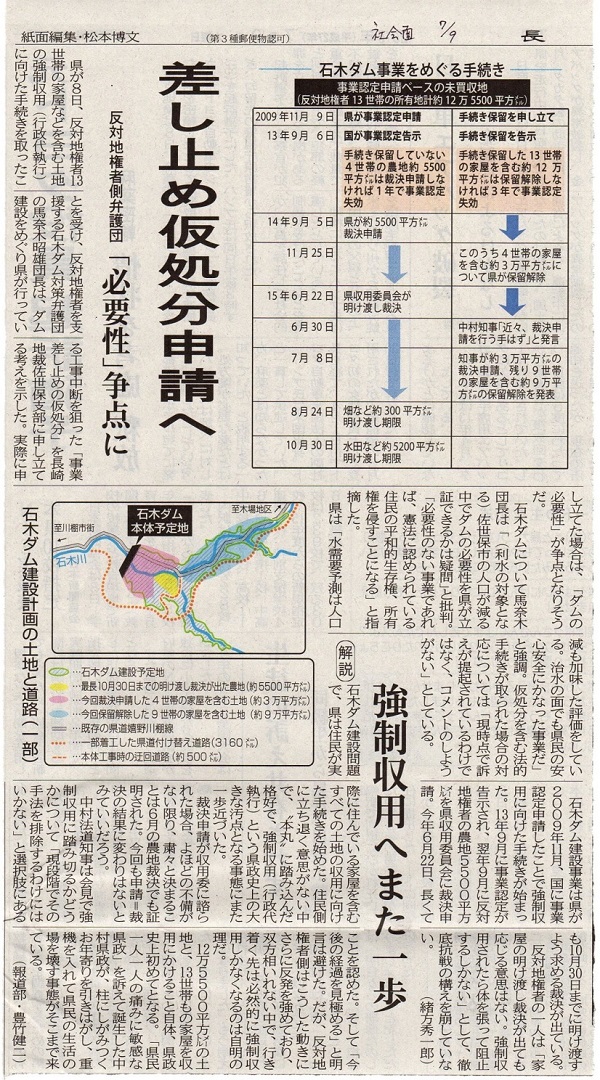

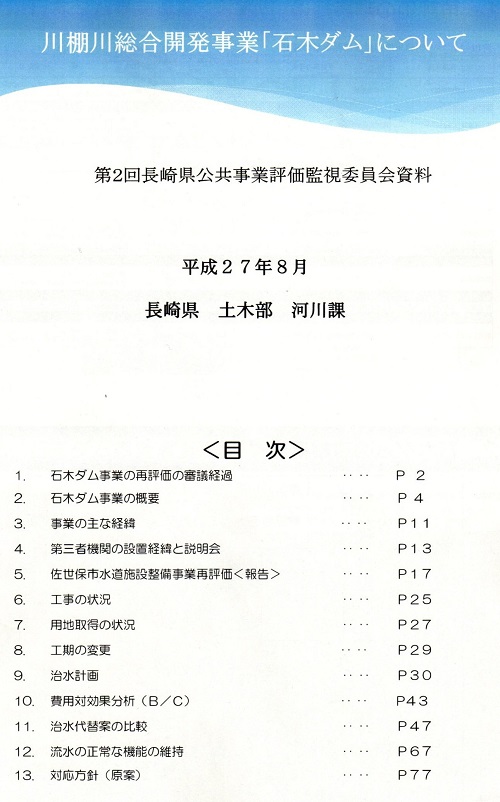

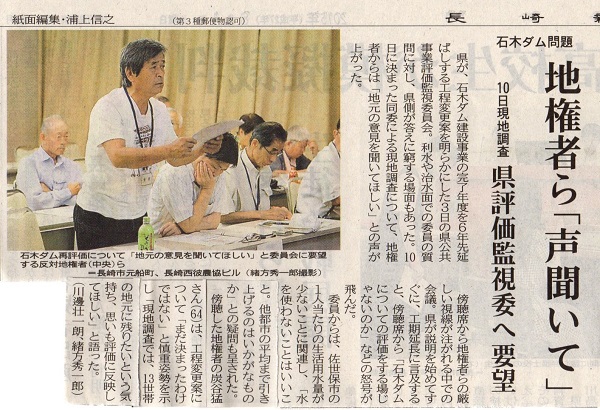

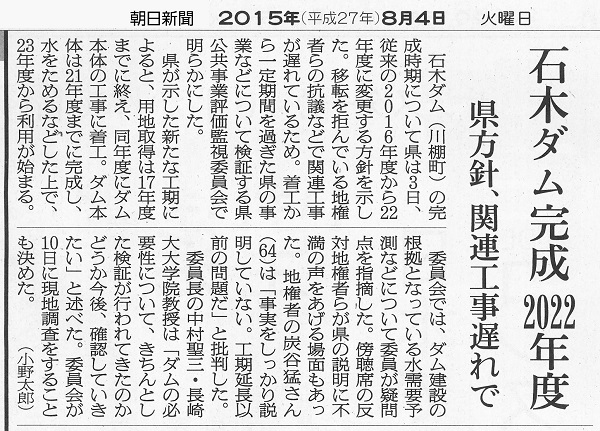

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を計画している石木ダムの建設予定地で、公共事業の妥当性を評価する県の委員会のメンバーが調査を行い、ダム建設に反対する地権者から話を聞きました。

長崎県では、実施が決まってから5年たっても着工されていない公共事業などについて、有識者などが妥当性を評価し事業を継続すべきかどうか知事に提言する「公共事業評価監視委員会」を設けています。

10日はこの委員会のメンバー5人が計画が難航している石木ダムの建設予定地、川棚町岩屋郷を訪れ、県の職員から説明を受けたあと計画に反対の地権者らから意見を聞きました。

この中で地権者側はダム建設の目的としている利水について、県などの水の需要予測は過大で洪水対策についてはダム建設よりもコストが安い方法をとるべきだとして、ダム建設中止と提言するよう求めました。

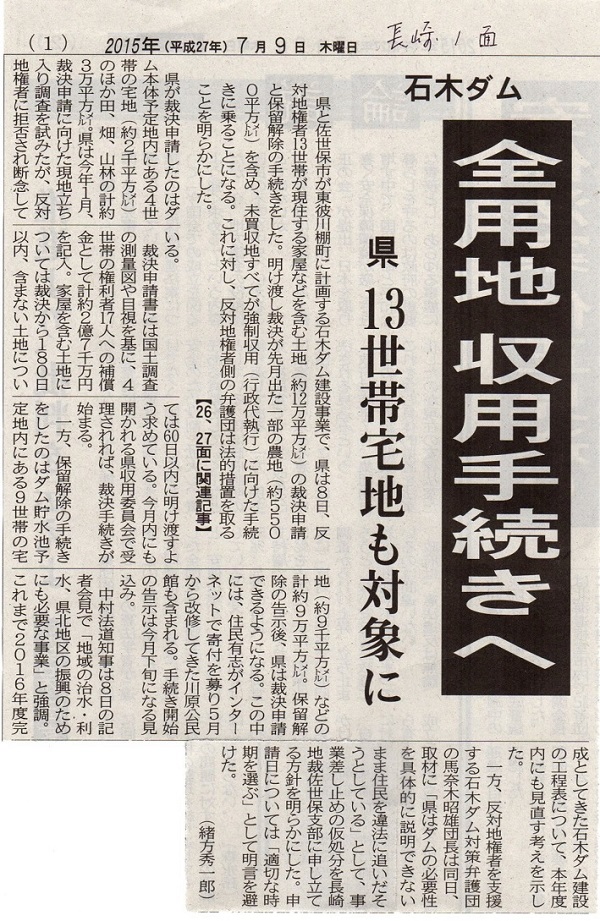

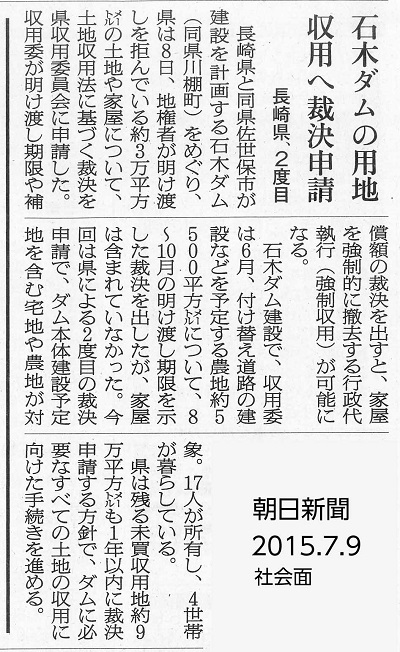

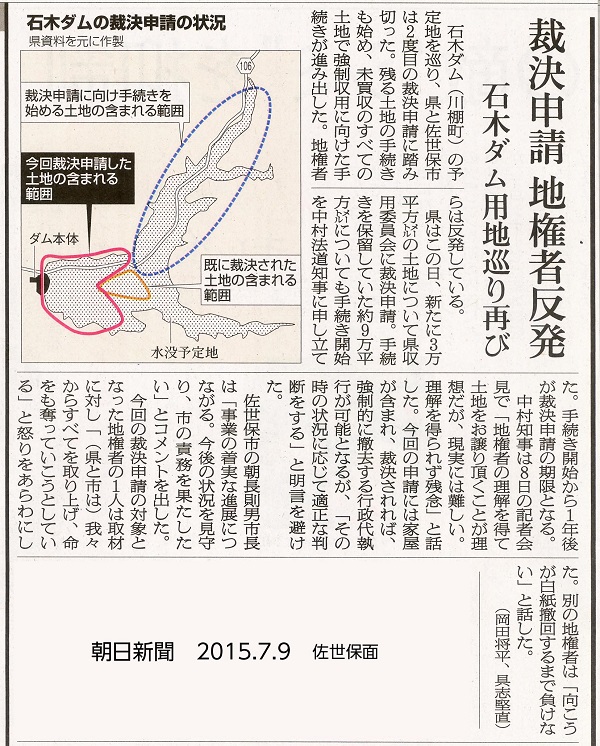

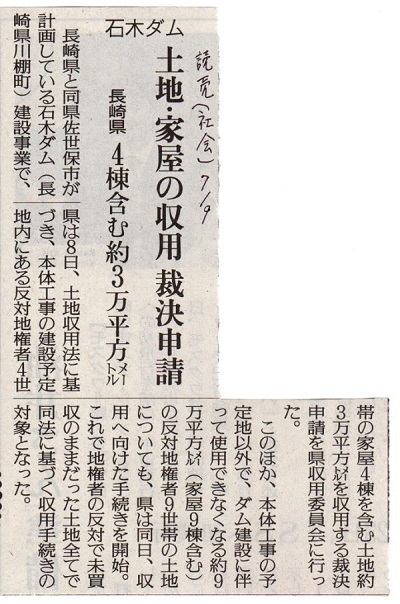

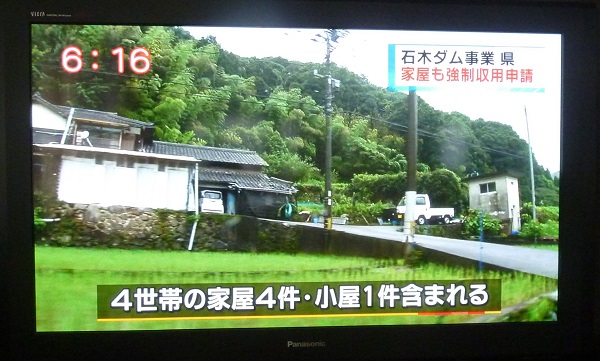

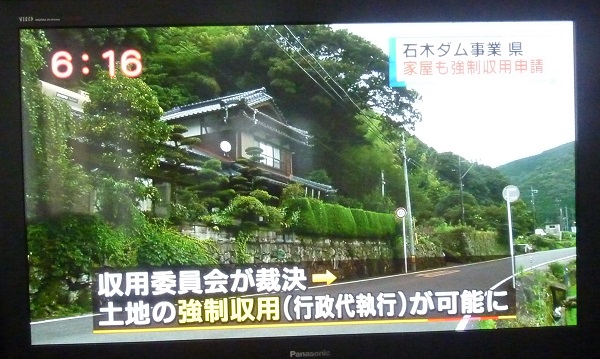

石木ダムは昭和50年に建設が決まりましたが、一部の地権者の反対で用地買収が難航しているため、県は強制的に土地を収用する手続きを進めています。

監視委員会の中村聖三委員長は、「現地を見られて良かった。引き続き慎重に審議をして結論を出したい」と話していました。

建設に反対する岩下和雄さんは、「人の家を強制収用してまで必要なダムなのか。お話ししたことをふまえて判断してもらいたい」と話していました。

◆石木ダムどうする?第三者委が現地視察

(NIB長崎国際テレビ 2015年8月10日)

http://www.nib.jp/realtime/news/news_3017284.html

川棚町に計画されている石木ダム建設事業について再評価している第三者委員会が10日、現地調査を行った。

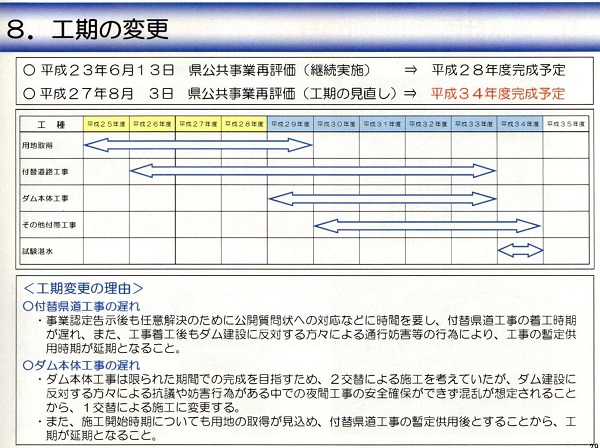

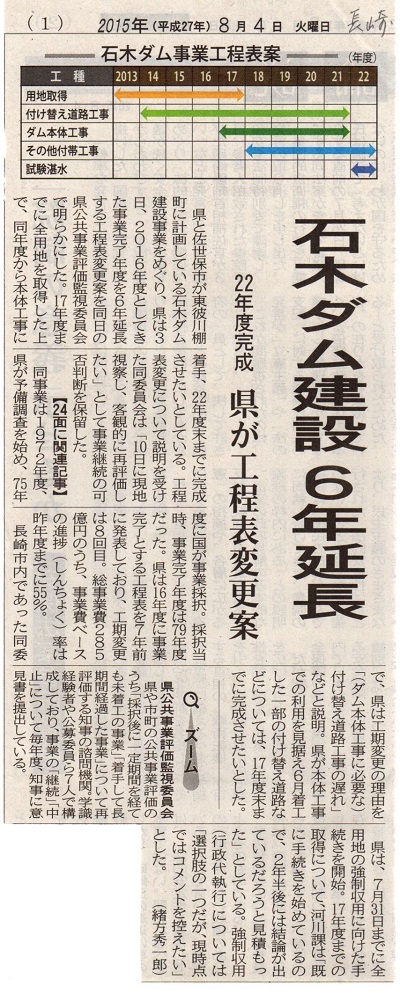

第三者委員会の現地調査は県が石木ダムの完成時期を2022年度に延長し、継続する方針案を諮問したことを受け、詳しく審議しようと行われた。

県の担当者の概要説明と同時に反対地権者の意見も聞いた。

13世帯の反対地権者の全ての土地、家屋について県は、明け渡しを求める「裁決」の「手続き」を開始している。

委員は「地権者の切実な思いが伝わってきた」と話していて、慎重な審議を行うとしている。

安保法案を創って憲法9条を潰すの?

安保法案を創って憲法9条を潰すの?