ようやく県による公開説明会が実現しました!

説明を求めたのは、『市民による石木ダム再評価監視委員会』(略して市民委員会)で、実はそれは昨年8月のことでした。

県が行なった石木ダム再評価では検証されていない15のポイントがあるとして、それに対する説明を求めたのです。

しかし、なかなか返事はいただけず… 11月に2回目の説明要請。そして、議会でも「市民委員会にきちんと対応すべき」との声が上がり、徐々に交渉が始まり、途中いろんな紆余曲折がありましたが、4月20日、ようやく8ヶ月ぶりに実現したのです。

県側、市民委員会側、双方関係者の実現したいという強い思いと、粘り強い交渉の賜物であり、それを認めた知事や土木部長にも敬意を表します。もちろん、県が県民の疑問に答えるのは、事業者としても行政としても当然のことなのですが…。

当日は報道席も全て埋まりました。

新聞、テレビニュースの見出しの共通点は「11年ぶりに説明会」というフレーズでした。

例えば、

「石木ダム11年ぶりに地元説明会 県は治水の正当性強調」(長崎新聞)

「石木ダム事業で11年ぶり説明会 反対派住民ら参加」(朝日新聞)

「石木ダムの建設巡り 長崎県が11年ぶり地元説明会」(NHK)

「予定地住民は反論『石木ダム建設事業』県が11年ぶりに地元説明会」(NIB)

というように。

メディアも、このような公開説明会を心待ちしていた証でしょうか?

あるいは、県の地元への説明が足りないと感じていた証でしょうか?

NBCだけは少し違っていて、

「石木ダム防災機能に関する地元説明会 計画反対の住民も参加」

というタイトルで、内容も議論の中身にフォーカスして伝えていました。

このニュース映像に写る傍聴者の真剣な表情を見ただけでも、この説明会の意義の大きさが伝わってくるようです。

主催者である県によって議事録or速記録などが公開されることを願いつつ、3時間近くに及んだやりとりの要点をまとめてみます。

<はじめの挨拶>

中尾土木部長:本日はお忙しい中、会場まで足をお運びいただきましてありがとうございます。今日は、「市民による石木ダム再評価監視委員会」からご指摘いただいております技術的疑問点等について、県の方から説明させていただきます。できる限り丁寧な説明に努めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

西島市民委員会委員長:本日こうやって対話の場をつくっていただき、ご尽力いただいたお一人お一人の皆様に感謝申し上げます。また、今日は本当に多くの方々にお集まりいただき、ありがとうございます。 石木ダムは50年前の計画ですが、この間にはいろんな社会の変化がありました。技術発展により解決してきた問題もありますが、逆に50年前にはなかった新しい問題というのも起こってきています。それは、水害対策の問題でもあり、まちづくりの問題でもあり、さまざまな人の意見をどのように意思決定に反映させていくかというような民主主義の問題でもあると思っております。今日は技術的問題、難しい問題ではありますが、なるべく分かりやすく、皆さんが置いてけぼりにならないように進行に努めていきたいと思っておりますので、ぜひ宜しくお願いいたします。

<治水について>

● 想定以上の雨が降ったときでも石木ダムで町民の安全は守れるか?

宮本委員:石木ダム計画では100年に1度の大雨として、24時間で400mmという設定になっているが、近年は気候変動で雨の降り方も量も大きく変わっている。50年前の計画のままでいいのか?見直しが必要ではないか?

県企画監:400mm以上の雨が降っても、雨の降り方次第で、大丈夫な場合もあるし、大丈夫でない場合もある。

宮本委員:どのくらいの雨が降ったら石木ダムが満杯になり、流入量=放流量となるのか?非常用洪水吐からの放流が始まると、それまでよりも格段に大きな流量と流速で下流域に危険が及ぶ。平成30年、四国の肱川では上流のダムが緊急放流したことにより、8名の方がなくなり、いま裁判になっている。

県企画監:雨の降り方によっても違うし、仮定の計算になるのでしていない。

その後しばらくやり取りがあり、進行役の西島委員長から「計算できるのであればしていただきたい」として持ち帰りとなりました。

宮本委員:石木ダムの場合、鞍部があり、そこに土を盛る計画だが、そこの安全度が気になる。設計洪水位と設計洪水流量はいくらか?

県企画監:設計洪水位は72.1m、設計洪水流量は毎秒500トン。そこまでは安全に流れるような洪水吐という構造で造っている。

宮本委員:それ以上になったときに、鞍部の安全度も含めてどうなのかをお聞きしている。これは私が言っているのではなく、もしダムができて、想定以上の水位や流量になったときに本当に安全なのか?という町民の皆様の心配事であり、だからきちんと答えてほしい。

県企画監:あくまで設計というのは前提条件を基に設計しているので、当然それ以上の洪水の場合は、100%安全だというものではない。ただ、鞍部のところは強度を持つような形で建設する予定である。

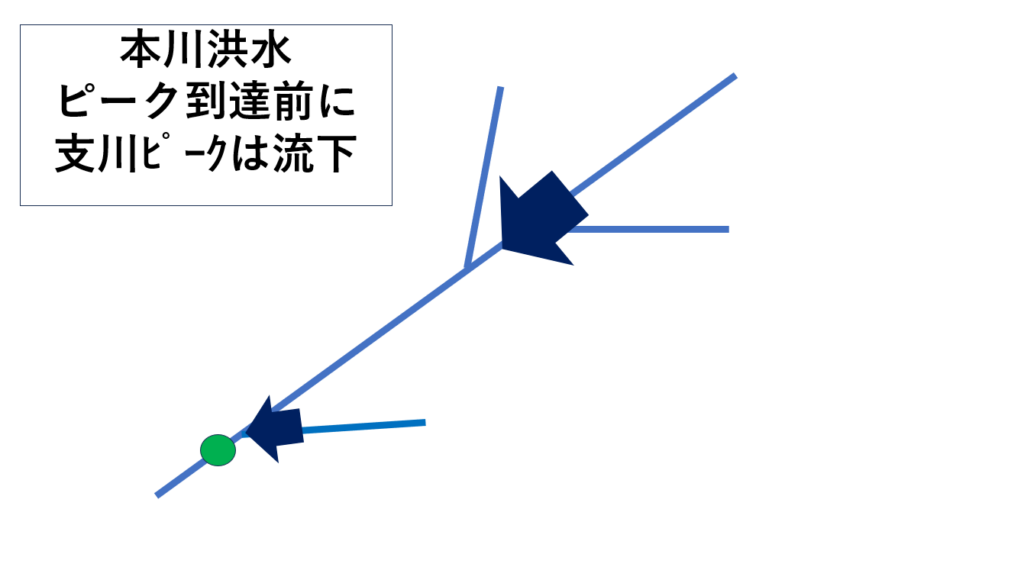

宮本委員:石木川は流域面積も小さいし、勾配もきついので早く流れてくる。川棚川本川は流域面積も広く緩やかなので、洪水ピークは石木川より当然遅い。

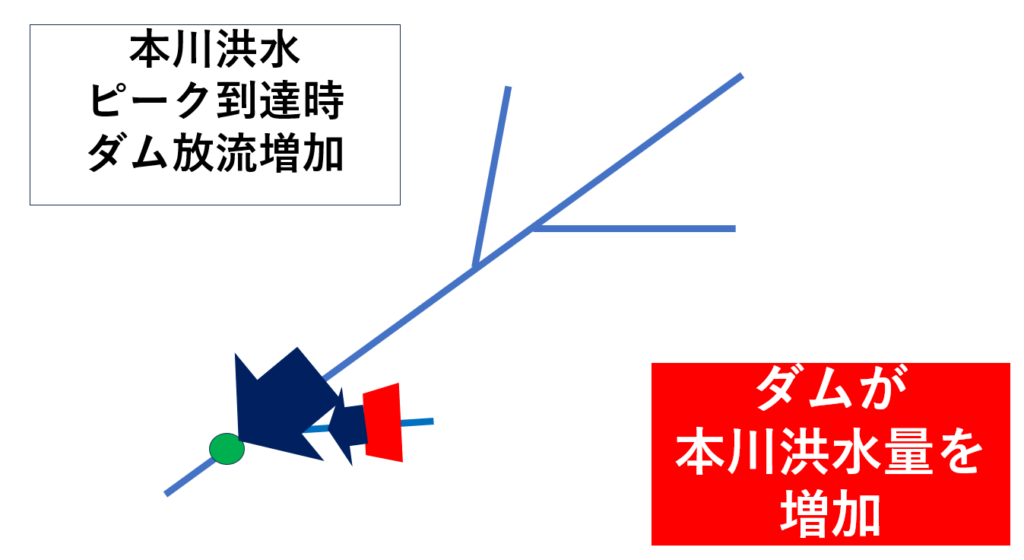

ところが、ダムができて、そこで水を貯めると洪水ピークが遅れ、本川のピークが来た時に石木ダムからの流量が増え、本川の洪水量を増加させる可能性はないか?

県企画監:降り方によってはそういう可能性も考えられるが、過去に検討した9パターンの中ではそのようなケース(石木ダムがない場合と比べて川棚川本川の水位が高くなる)はなかった。

宮本委員:気候温暖化に対して過去のデータだけでは安全度は確保できない。50年前の計画に拘るのではなく、川棚川流域住民の命を守るために計画の見直しを考えるべきではないか?

県企画監:気候変動に伴う河川整備の見直しについて国の方では、近年大規模な水害が発生し現行の基本高水を上回った水系から見直しに着手するようだ。県内の二級河川においてはそのような大きな洪水は起こっていないので、他県の状況等を踏まえながら判断をしていきたい。

西島委員長:気候変動の影響を受けやすい地域と受けにくい地域があるかもしれないが、長崎県だけ想定外の大雨が発生しないとは言えないので、ここはやはり安全側に立って今後ぜひご検討いただきたい。

● 川棚川水系の計画雨量を算定するのになぜ佐世保の雨量計を使い続けるのか?

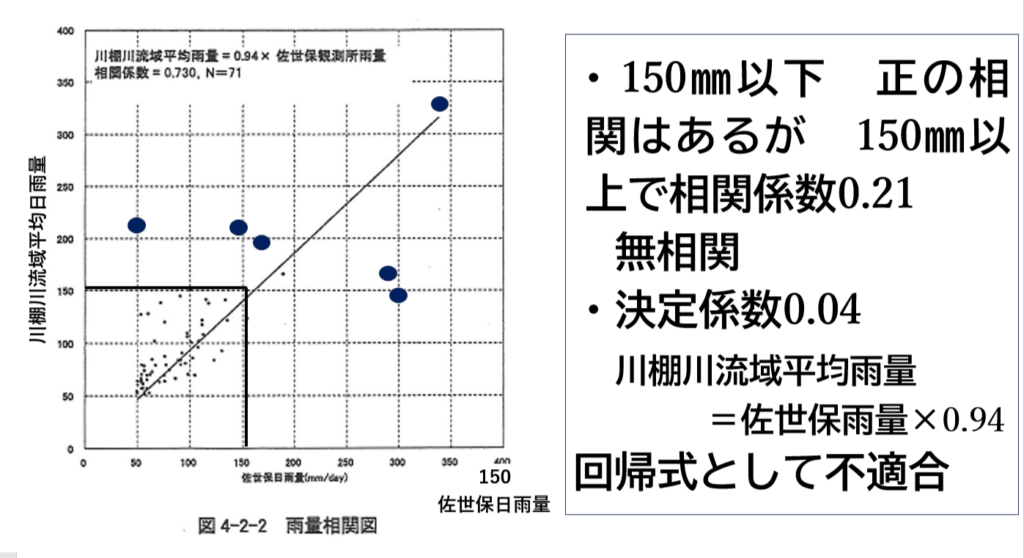

宮本委員:当時川棚川水系にあった雨量計は日雨量しか計れなかったので時間雨量データのある佐世保観測所の雨量データを使ったとのことだが、計画雨量を日雨量で算定している事例は全国的にいくらでもある。また、佐世保雨量の0.94倍という設定も疑問だ。相関図を見ると、150mm以上の雨のときはかなりばらついていて相関が低い。この回帰線が正しいのか?それを説明する決定係数はいくらか?

県企画監:決定係数は計算していないが、全体の相関係数は0.73なので問題ない。

宮本委員:全体で0.73と言われるが、150mm以上では相関係数は0.21で、ほとんど無相関。私が計算したところ決定係数は0.04となった。回帰式としては不適応と言わざるを得ない。精度の悪い回帰式を使うのではなく、実際に川棚にある雨量計を使って、その観測データを使うべきではないか。

県企画監:こういった形で雨量計算し、計画を立てるのは、間違いではないと思う。

宮本委員:昭和61年以降は川棚川水系にも時間雨量計があるのに、なぜ佐世保の0.94倍を使い続けるのか?

県企画監:川棚の実績値と大差ないから、そのまま使ってきたのだと思う。

宮本委員:昭和61年以降は流域内に時間雨量計が設置されたので、実測雨量を用いて計画流量を算定しているのではないのか?

県企画監:計算は佐世保観測所の雨量✖0.94でやっているが、流域平均雨量の値でそれをチェックしている。

宮本委員:なぜ、その実績を使わなかったのかが疑問だが。

県企画監:チェックは行っているので、変えるべきものではないかと。

宮本委員:石木ダムは昭和50年に全体計画を作っているが、その時どんな雨量で作ったのか?61年以降の相関図も無いようだが。

県企画監:佐世保雨量局のデータを使っていた。

宮本委員:そのままで?それ自体が非常にあり得ないこと。私は若いころ建設省で事業採択の仕事をしていたが、予備調査に行くときは、流域内で必ず3つの雨量計を設置しろと言ってきた。それがなぜ、石木だけはそんなことが許されていたのか、不思議で仕方ない。

県企画監:経緯はわからないが、昭和50年度に採択されたときの全体計画書には佐世保雨量局のデータが使われており、それが認められたということだと思う。

宮本委員:そうすると、それは県の責任ではなく、それを認めた建設省の、私の先輩の責任だということですね。(会場笑い)

西島委員長:不十分なデータの中で作られた計画だということは共有いただけるか。

県企画監:(無言)

● 雨量から流量を算出する「流出計算モデル」の検証は適切になされたのか?

宮本委員:検証するときに最低限必要なのは、基準点の山道橋とダム建設予定地のデータだが、昭和63年と平成2年の洪水時の観測データがないのは何故か?

県企画監:水位計が流失し欠測だった。

宮本委員:検証は大きな洪水でやるべきで、令和3年にも大きな洪水があったが、その時も流量観測を行なっていないのはなぜか?

県企画監:計画が固まっていたので、必要無いと判断したのだろう。

宮本委員:ダムを造ろうとしているときに、もう計画は決まっているし、昔検証したし、これ以上データを集めなくてもいいなどという考え、技術者の良心として、それはないと思う。(会場から拍手)

● 山道橋地点と石木ダム地点の洪水ピーク時刻が同一なのはなぜ?

県企画監:ハイドログラフ(時間と流出量の関係を示すグラフ)においては同一に見えるが、実際には8分ほど異なっている。

宮本委員:山道橋の流域面積は77㎢、石木ダム地点の流域面積は9.3㎢で非常に小さい。山道橋までの洪水到達時間は3時間と言われているが、石木ダム地点での洪水到達時間はいくらか?

県企画監:算定していない。雨の降り方によって変わってくるので。

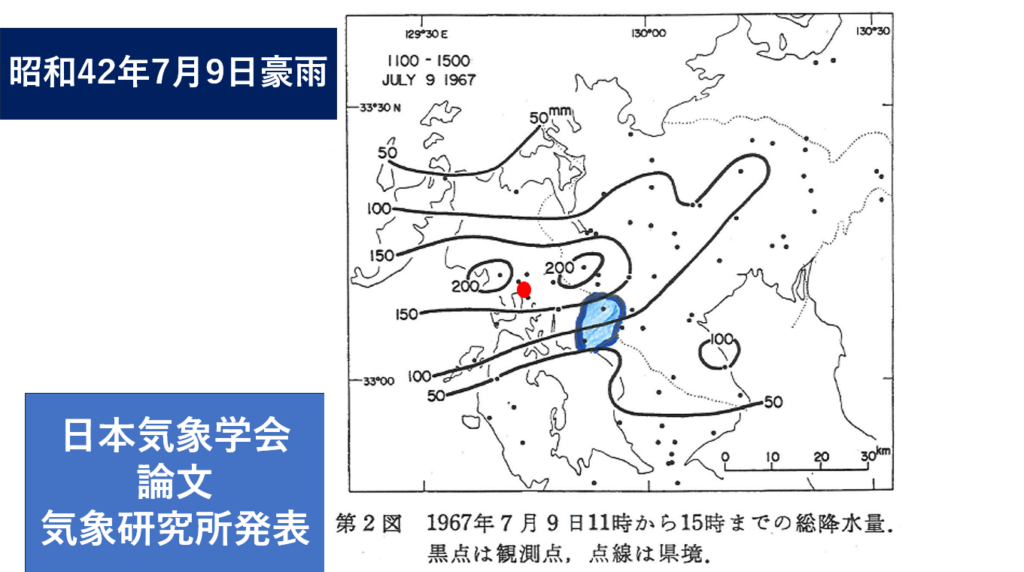

● 計画雨量を算定する際に、昭和42年7月に佐世保で観測された降雨パターンを川棚川水系の全ての地点で一様に当てはめるのは、おかしいのではないか?

県企画監:昭和60年以前は川棚川において流域平均雨量の算出に必要な雨量データがなかったので、佐世保観測所データから用いた一様な降雨パターンで流出解析を行って、計画流量を算定している。

宮本委員:気象台が昭和42年7月9日豪雨の時の雨量分布を描いた図面がある。佐世保は150~200ぐらいの雨が降っているが、川棚川の上流では150mm、中流域で100mm、下流では50mm、明らかに異なっている。

また、こういうデータもある。昭和42年7月9日の日雨量。

佐世保が204mm、川棚が76mm、上波佐見が142mm。

佐世保を1とすると川棚が0.37、波佐見が0.7で、川棚と波佐見も全然違う。

再検証する必要がないと言われる理由を、次回、説明していただきたい。

●石木川合流地点より上流は1/30、下流では1/100と計画規模が異なるので、1/100の降雨があると上流で氾濫するが、そのことが計画流量に反映されていない。計画流量は過大ではないか?

県企画監:全区間を短期間で整備することはできないので、まずはこの川棚川下流部を先行して行い、その後上流側の整備も1/100としてやっていく予定である。そのため、上流側が溢れて下流に流れる流量が少なくなるのではないか、というような計算はおこっていない。

宮本委員:少なくとも今後30年は1400㌧は流れてこないはず。そうすると、費用対効果の便益計算も修正すべきではないか?

県企画監:そこは保留とする。

<地質について>

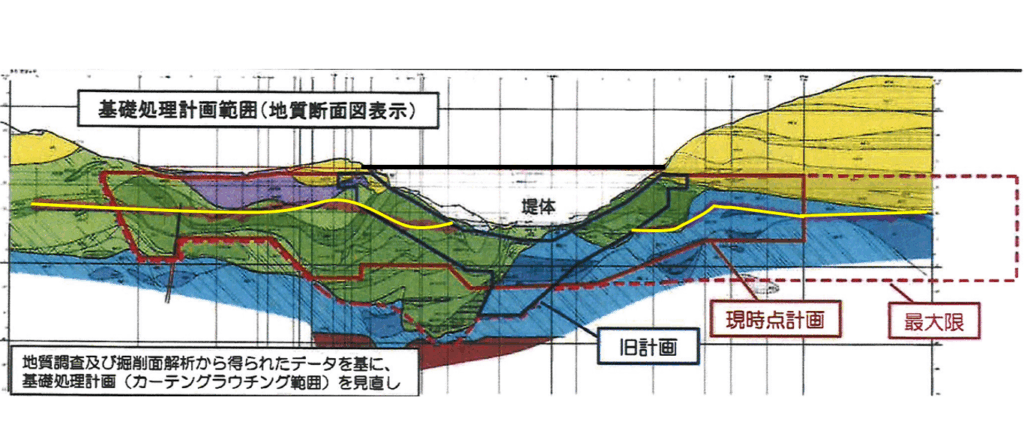

● 地質の透水性が心配されるが、対策工事に膨大な費用がかかるのではないか?

県企画監:多くのボーリング調査や横坑を掘って岩盤調査など実施し、総合的な地質解析・評価を行い、ダム建設に支障がないことを確認をしている。セメントミルクを岩盤に注入する基礎処理工で対応する計画で、その費用については令和6年度の再評価で見直した上で計上している。

宮本委員:カーテングラウドの範囲は最大で点線の範囲までやるということか?

県企画監:いえ、令和2年以降の地質調査で実線の範囲内で収まる予定である。

宮本委員:心配なのは左岸のやせ尾根部分。グラウチング技術指針の改定版には「地下水位とダム湖の最高水位の交わるところまでカーテングラウチングをする必要がある」と書かれているが、そうすべきではないか?

県企画監:そこについても、地下水位だけで判断するのではなく、「みずみち」となるような部分にあたるのか、あたるのであればそこを遮断するということで設計している。国に対してもプロセスは踏んでいる。

● 貯水池周辺からの漏水が懸念されるが、大丈夫か?

県企画監:周辺全部をボーリングするわけにはいかないが、現地踏査しており、湛水後の最高水位よりも高い標高のところで、湧水とか沢の水、ため池というものを確認をしているので、ダムの水が漏れるということは考えていない。

宮本委員:地下水位がどこまであるか、歩いての調査では難しいだろう。実際にダムができて試験湛水して漏れたダム(熊本県の大蘇ダム)もある。そのダムは完成後に莫大な投資をして、それでも未だに漏れている。

県企画監:ダム計画を立てるときに歩いて調査するのはごく一般的だ。

宮本委員:歩いて地形を見るのは、予備調から実調に上がるときの話で、 今は既に建設が始まっていて、本体にかかろうかというような時期。そんなときに歩いての確認はないだろう。先ほど話した漏水ダムは九州のダムでここから近いので、そのダムがなぜ漏水したのか、その原因を分析し、石木ダムは大丈夫だということを次回説明していただきたい。

県企画監:保留させていただく。

<費用対効果について>

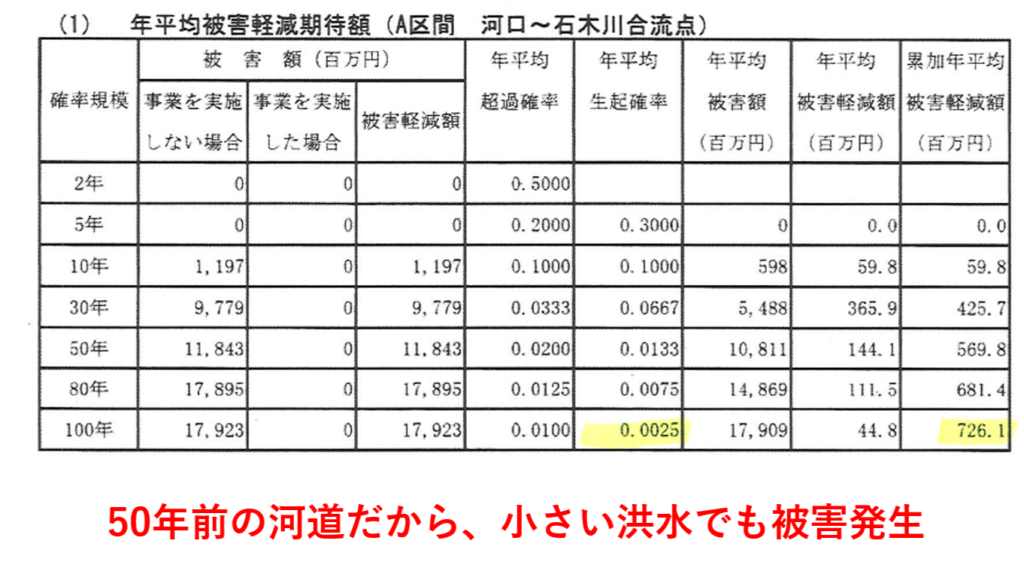

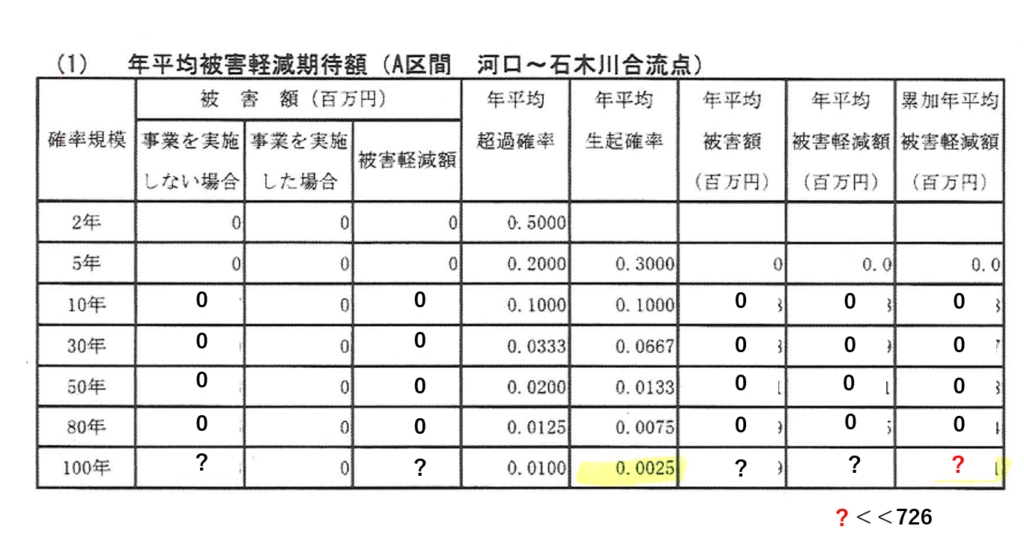

● ダム完成後の便益は、現在の河川状況を基に算定すべきではないか?

県企画監:一連の事業は昭和50年当時の河川状況をもとに便益を算定しているので、そこについては事業開始時点を基準とするということで、妥当なものと考えてる。

宮本委員:ダムの便益となる洪水被害想定は、河川改修が進んでいない昭和50年の河川状態ではダムの便益が過大となる恐れがある。すでに河川改修が終了している現在の河川状況のもとで、明確に算定するべきではないか。

50年前の河道だと、小さい洪水でも被害が発生するが、今の河道であれば1/80の確率規模の大雨にも対応できる(=被害ゼロ)だろう。なぜ50年前の河道で計算する必要があるのか伺いたい。

県企画監:治水事業を一連の事業として評価すると考えているので、変えることは考えていない。

宮本委員:昭和50年に戻るという必然的な理由がわからない。今の河道条件でダムがない時とある時とで比較すればいいだけで、計算もすごく簡単だし、なぜそうやらないのだろう。

西島委員長:仮に現況でやったらどうなるか?

県企画監:その表の、まあ10年のところとか、30年のところとかはゼロになるかなと思う。しかし、あくまでもダム事業、河川事業として、一連として考えているということは変わらない。

西島委員長:現状を前提としてダムの効果を出すと、昭和50年を前提として出すよりも、便益が小さくなるというのは?

県企画監:小さくなる可能性はあるかなと思うが・・・。

西島委員長:予定の時間となりました。引き続きご検討いただきたい点や、また、こうばるの方からいただいたご質問もありますので、それも含めて、次回も開催していただけますよう、今後協議させていただくということでよろしいでしょうか?

小川河川課長:まだ残っている項目もございます。また今日の保留の案件もございますので、そういったのを踏まえて、今後どのようにしていくかということについて、市民委員会の皆様と調整をさせていただければと思っております。持ち帰りまして、新たな疑問点とか、そういったのを整理しまして、やらせていただきたいと思っています。

ということで、残った質問事項は次回に持ち越しとなりました。

環境のことや現地こうばるの方からのご質問、そして持ち帰り事項などなど、聴きたいこと、聴くべきこと満載です。

次回も、両者の率直で真摯な議論が聴けますよう、期待しています。

次回日程はこちらです。

日時=6月1日(日)13:00~16:00

会場=川棚町中央公民館講堂

時間帯も会場も前回と同じです。

最後になりましたが、この日の主な出席者をご紹介します。

県=中尾土木部長、飯塚土木次長、小川河川課長、岩永企画監、

森河川課ダム班、村川石木ダム事務所長他数名。

市民委員会=西島委員長(弁護士)、宮本副委員長(元建設省防災課長)、

今本博健(京都大学名誉教授:河川工学=オンライン参加)、

公募委員2名、事務局6名

質問者=宮本委員

説明者=岩永企画監

司会進行=森(県側)、西島(市民側)