6月10日の長崎新聞社会面トップ記事の見出しは、佐世保市の「水道料金28%値上げ提案」でした。

https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=d4e536389de443bc9eddcf9ad3e703b8

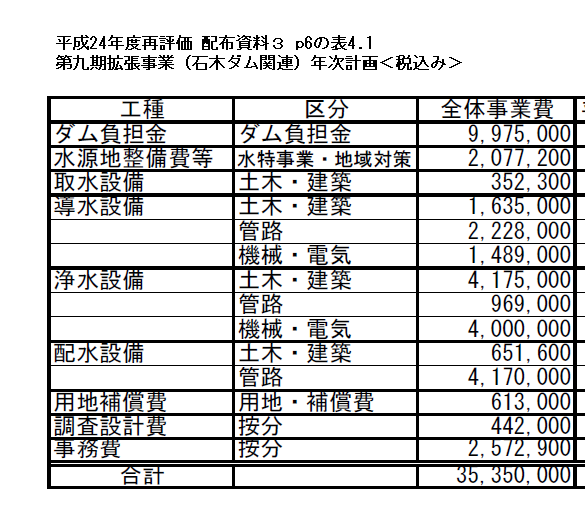

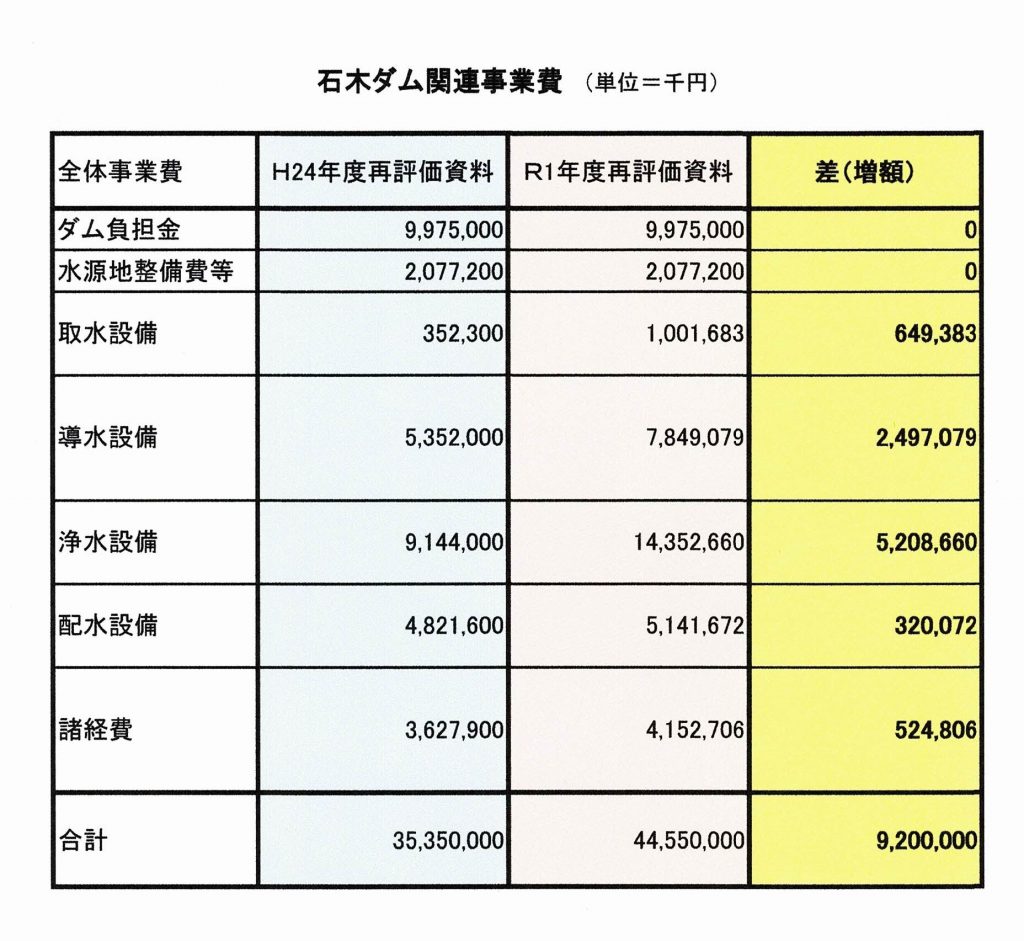

昨年、石木ダム事業費が1.5倍に増額された時からいずれそうなるだろうとは思っていたので、ついに来たかという感じですが、具体的な上げ幅は全く予想できていませんでした。

記事によると、値上げ案が提案された佐世保市上下水道事業経営検討委員会では、「値上げ自体はやむを得ないが、上げ幅を抑える検討をするよう」水道局に要請したそうです。

しかし、値上げ案の資料を読んでみると、

https://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suisou/documents/zaiseikeikaku_honnpen.pdf

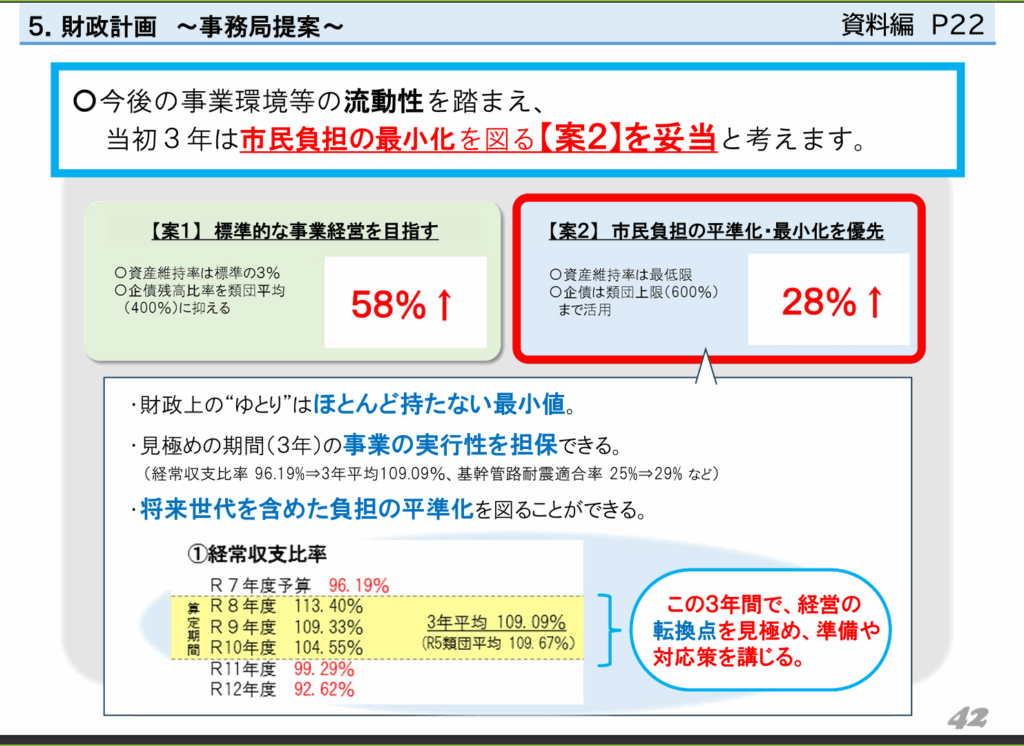

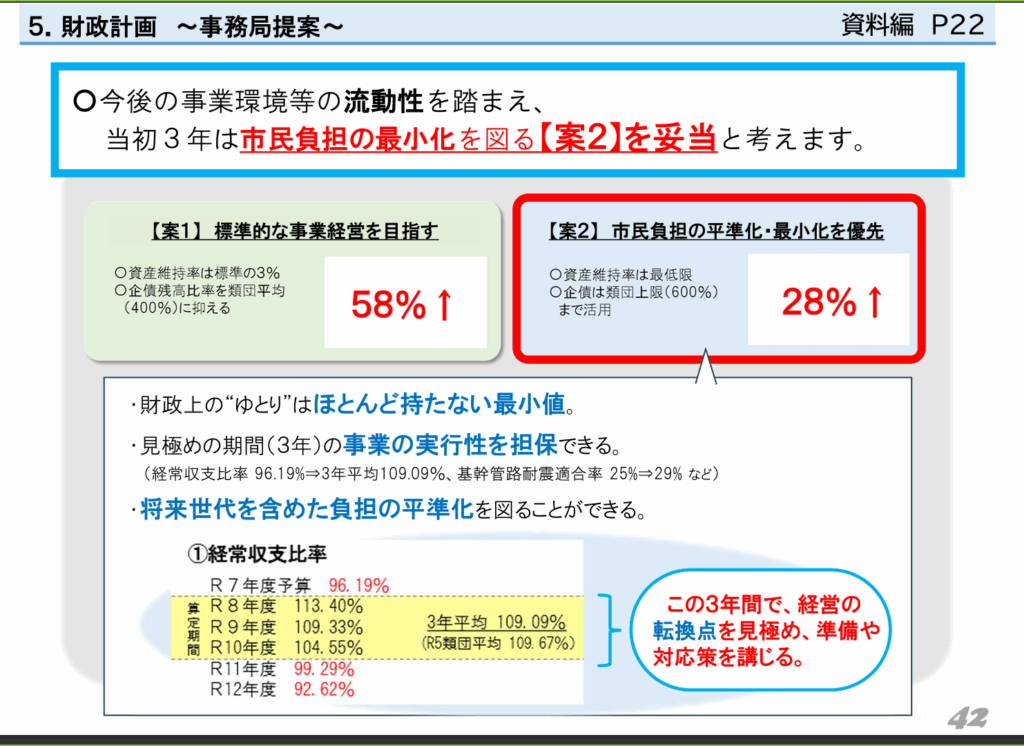

標準的な事業経営を目指すなら58%の値上げが必要で、しかしそれでは今の世代への負担が大きいので、企業債を目一杯活用し(=借金を増やし)て、なんとか28%に押さえる案を提示したようです。

また、新聞記事によると、「10年後には現行から2倍近くに値上げする必要があるとのシミュレーション結果も出て」いるとのこと、恐ろしや~

現行の水道料金はというと・・・既に全国平均に比べかなり高いのです。

総務省による調査(水道料金地域別価格物価ランキング)によると、2025年4月時点で、佐世保市は全国81都市(都道府県所在地+人口15万人以上の市)の中で第3位の高さでした。

https://www.jpmarket-conditions.com/3800/?page=ranking

81都市の平均は2,865円で、佐世保市は4,195円。

1位は青森県の八戸市の4,961円ですが、佐世保市が28%値上げすれば5,370円となり、ダントツ1位です。

なぜ今それほど値上げしなければならないのでしょう?

佐世保市の説明はこうです。

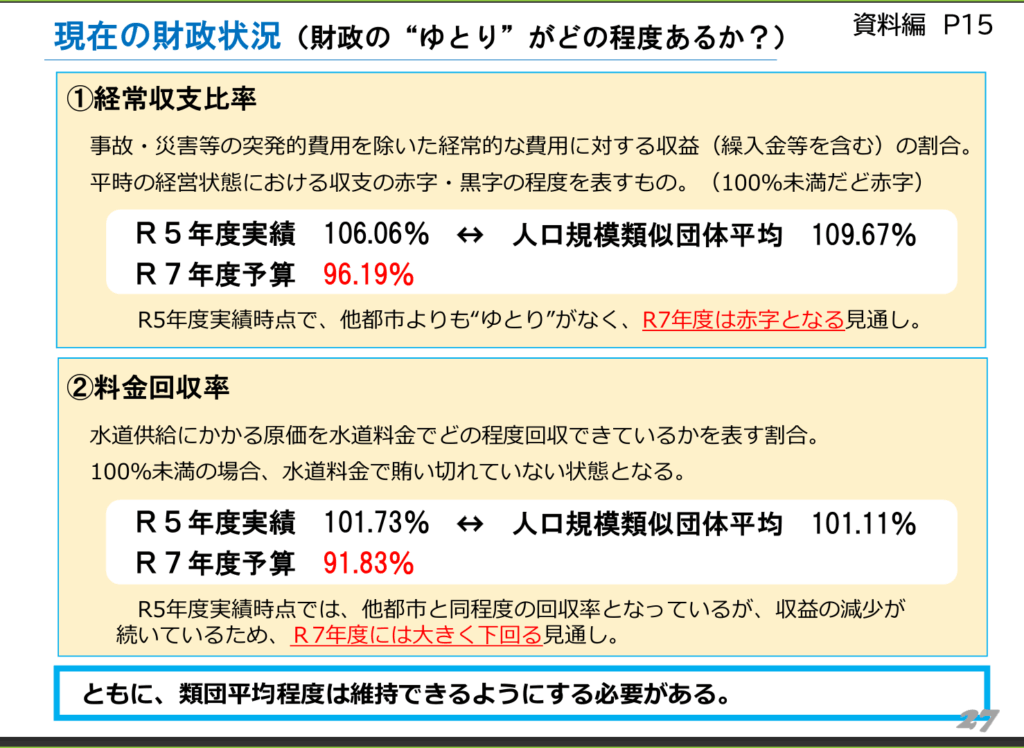

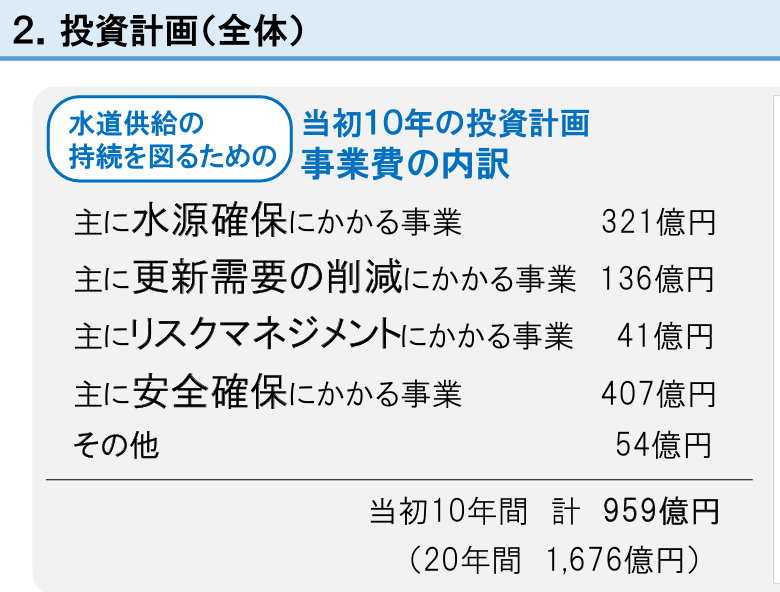

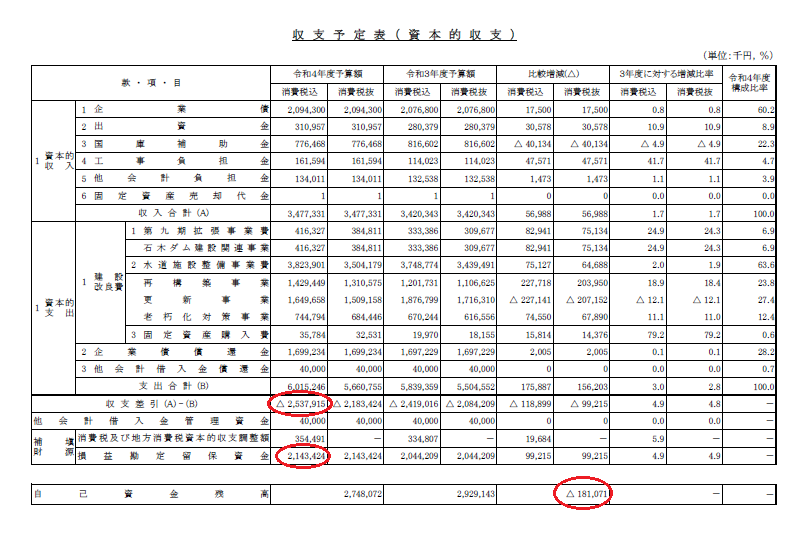

老朽化したダムや浄水場、水道管など施設の更新、補修は待った無しの状況で、そのための事業費として今後10年間に959億円が必要となるが、水道会計の現状はとても厳しく、今年度予算では経常収支比率が96.19%、つまり「赤字になる見通し」である。

事業費捻出のためには料金値上げは避けられない。

では、いくら上げればいいのか?

標準的な経営を目指す(企業債残高比率を400%に押さえて借金を減らす)方針でいけば、水道料金は58%増となるが、それではあまりにも市民への負担が大きいので、

企業債の比率を600%までとする(今まで以上に借金を増やす)方針でいけば28%増となる。水道局としては市民負担の平準化と最小化を優先して、28%案でいきたい。

この説明資料を見る限り、値上げ止む無しか・・28%に押さえてくれてありがとう~みたいな気にさせられそうですが、よくよく考えてみましょう。

企業債残高=借金が、今でもかなり多いのに、給水収益の600%まで依存を拡大するということは、今後は借金返済に追われるということです。これまでは異常な低金利が続いていましたが、物価高に転じた今、金利の上昇は必至で、ますます経営悪化に繋がるのではないでしょうか。

そうなったときは、一般会計から補填する?でも、それは税金であり、やはり市民の負担です。

あるいは民営化しようとするかも…?それは絶対に止めてほしい。必要不可欠なライフラインはあくまでも公営であるべきです。市バスが民営化された結果、減便されたり路線が廃止されたり…そのデメリットを私たちはいま痛感しています。

では、58%値上げ案を支持する?いえいえ、そもそも、今後10年間に959億円が必要だという、その数字の見直しこそ必要です。

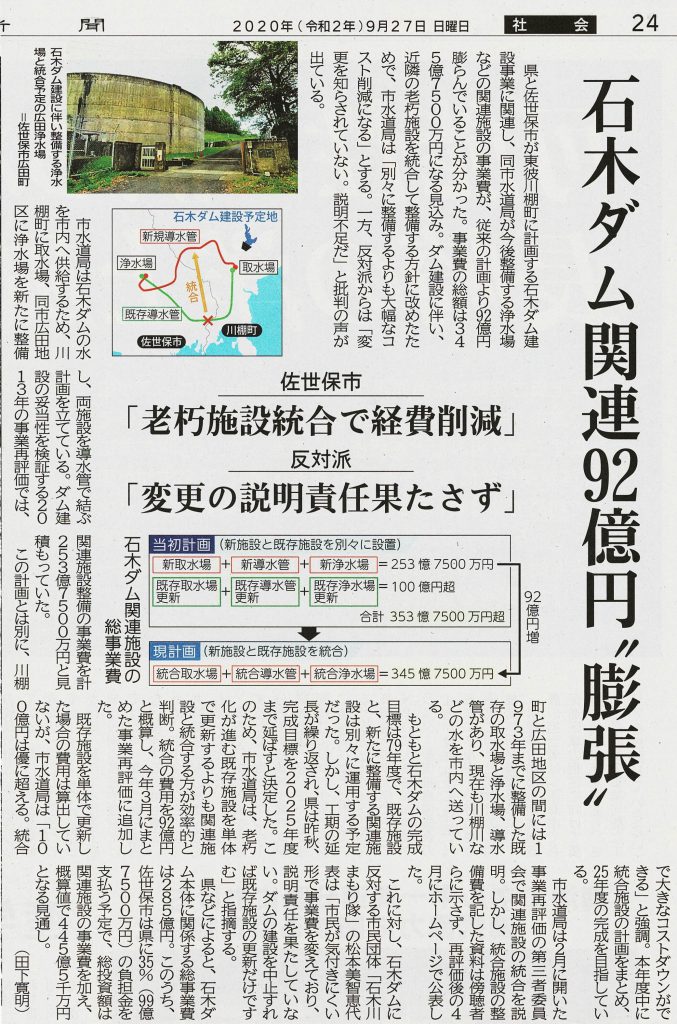

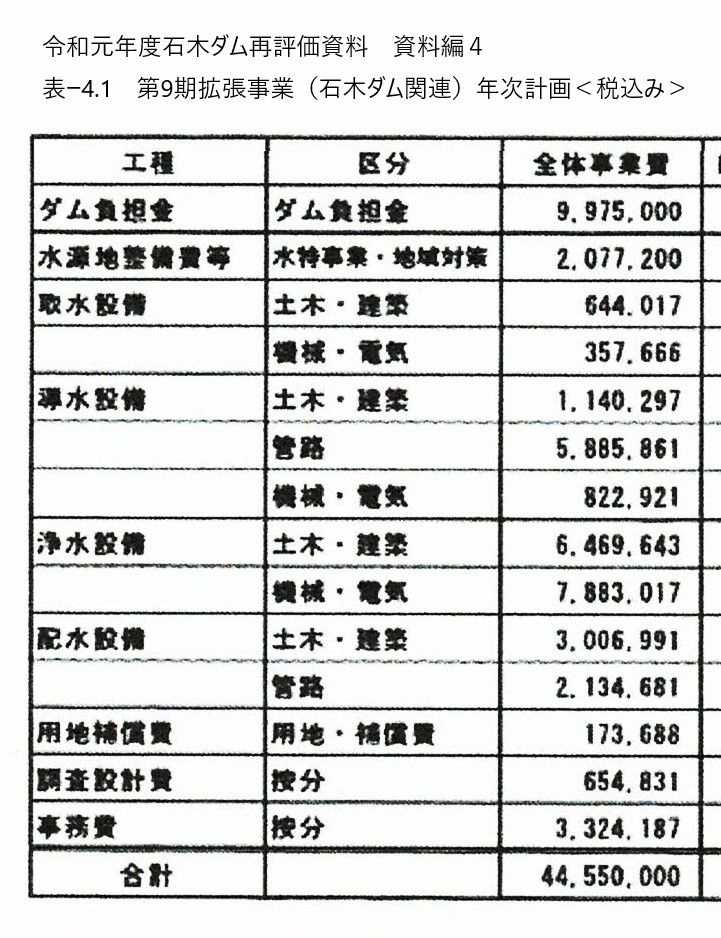

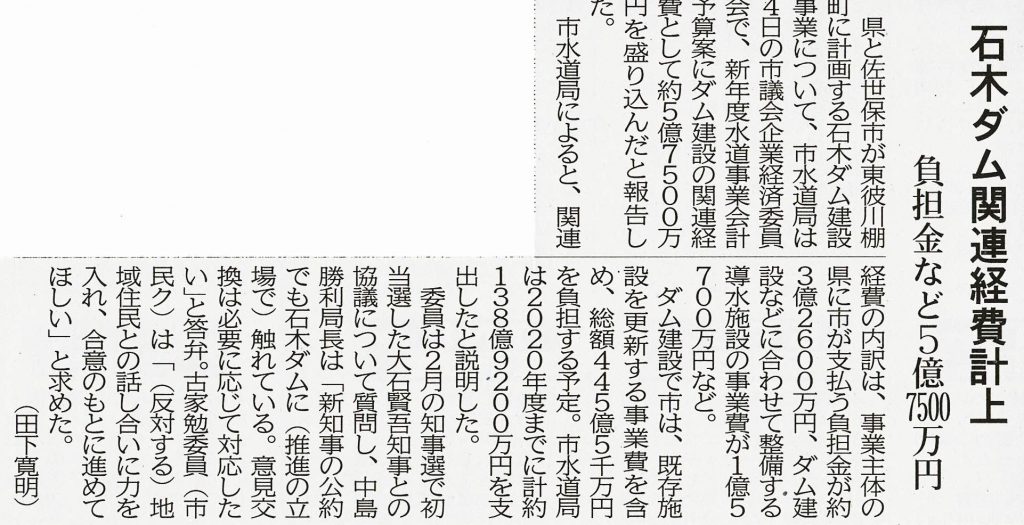

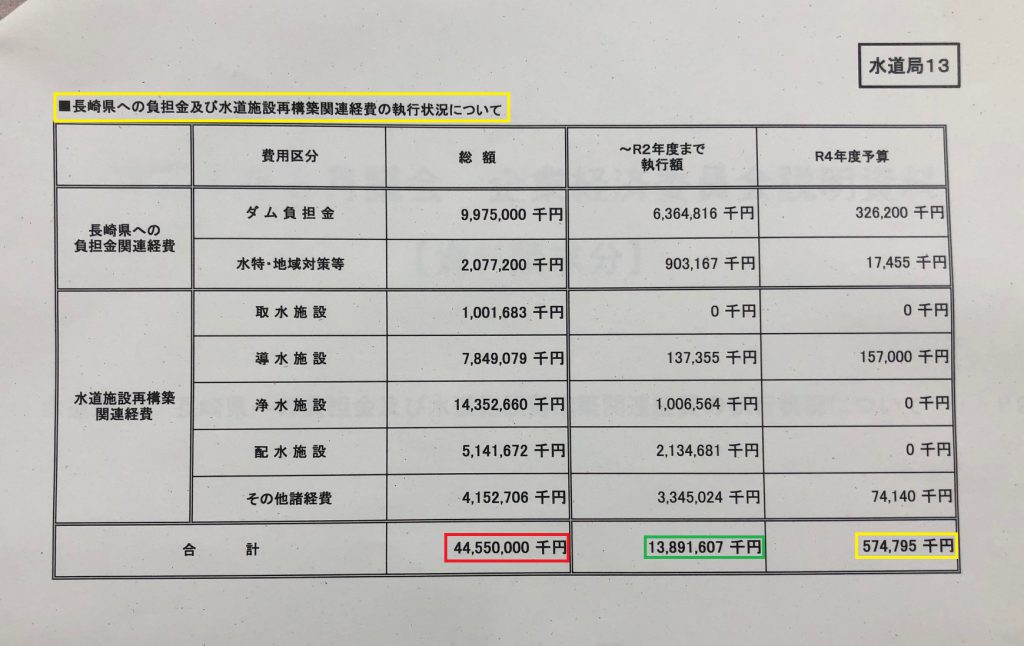

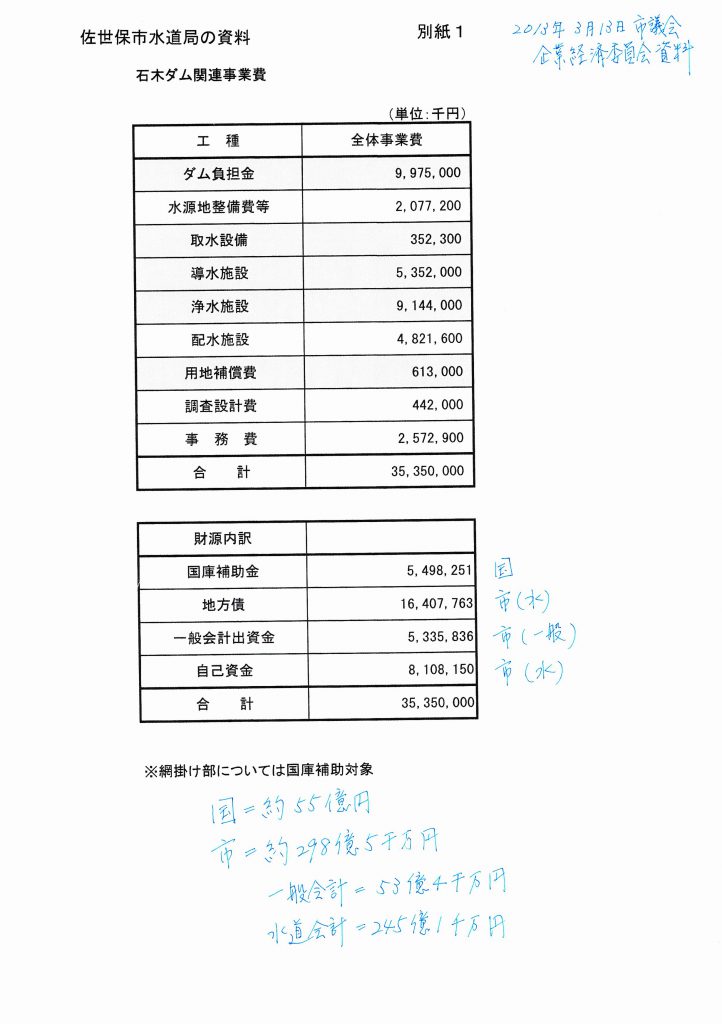

そのうちの3分の1が水源確保=石木ダム関連事業費です。

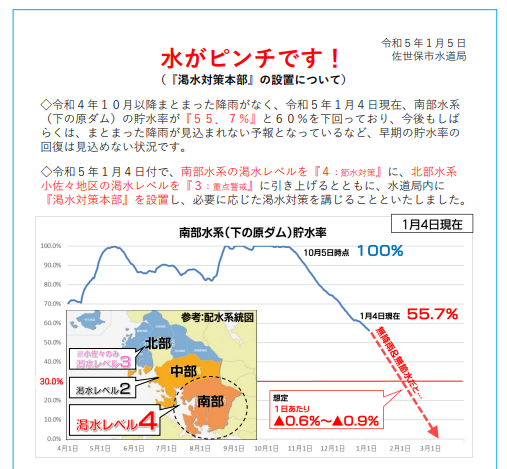

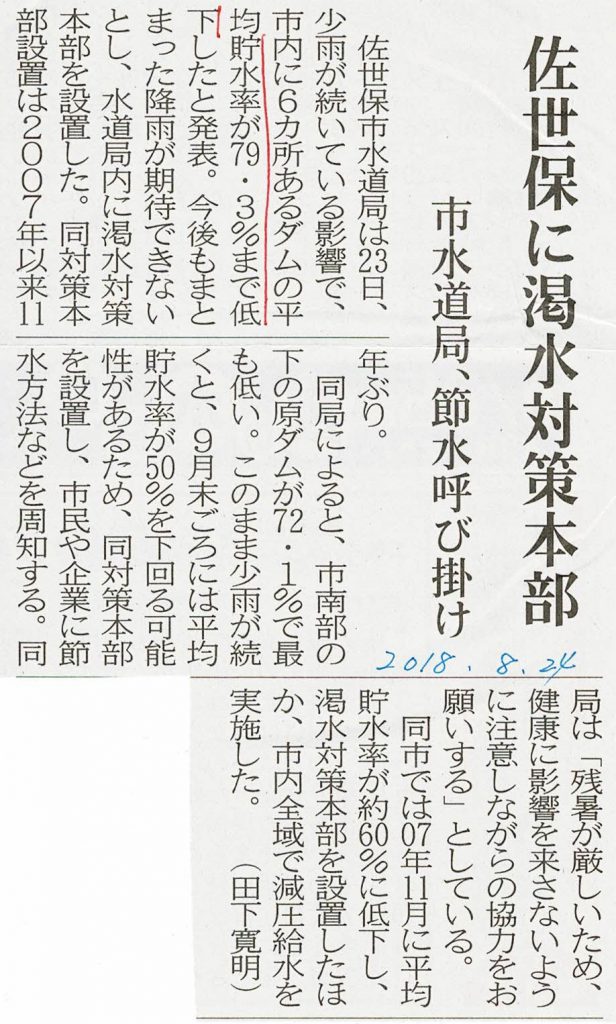

水道会計が赤字に転落しようとしているのは、料金収入が減り続けているからです。

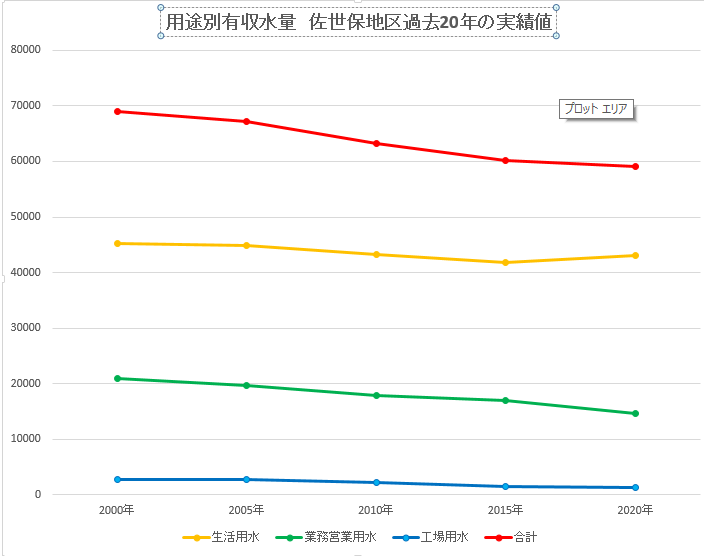

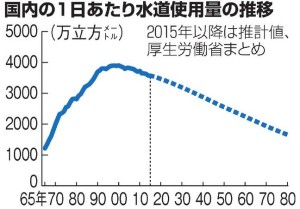

料金収入が減っているのは、水需要が減り続けているからです。

水需要が減っているのは、人口が減り続けているからです。

今後も人口は減り続けるのに、今さら新たなダムが必要でしょうか?

借金まみれになって、次世代にツケを押しつけて、そこまでして本当にダムが必要なのか、今こそ私たち市民一人一人が真剣に考えましょう。

先日、ダムの専門家の方がおっしゃっていました。

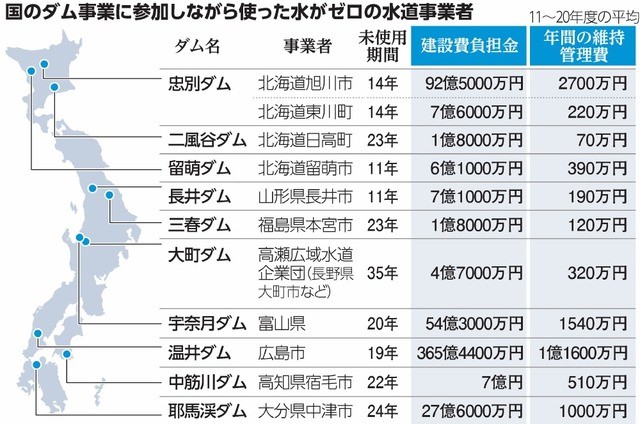

全国的にいま水道事業は経営が厳しくなっている。人口減少と水道管の老朽化で収支のバランスが取れなくなったから。そんな中で、新しくダムを造って水源確保しようとしている自治体は佐世保だけではないだろうか。

過去の高度成長の時は水不足だったからダムによる水源開発の計画がたくさん有ったが、人口減少で水需要が減り始めてほとんどの自治体は撤退した。撤退できずにダムが完成した自治体のいくつかは、一滴も水を取水せず管理費だけ払っていると。

未だにダムにしがみついている佐世保は異常であると。

長い間そこに住み続けていると、その異常さになかなか気付かなくなるものですよね。ダムにしがみついているのは市だけでなく、私たち市民も同じです。公営企業としての佐世保市水道の未来は私たち市民の問題。当事者として、料金値上げ問題を今後も注視していきたいと思います。

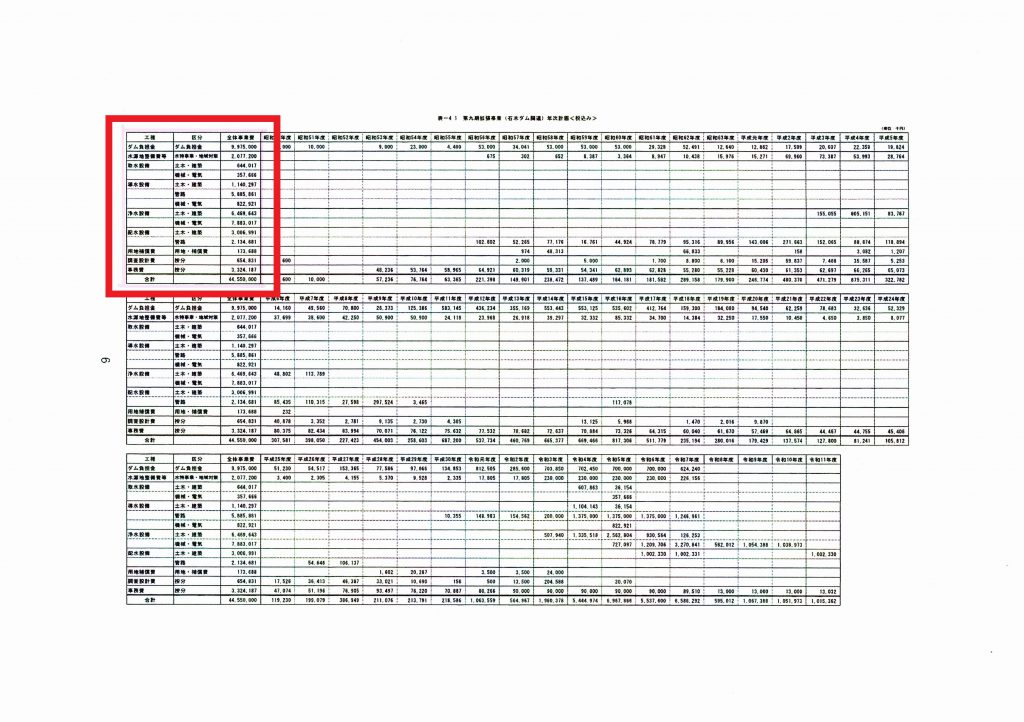

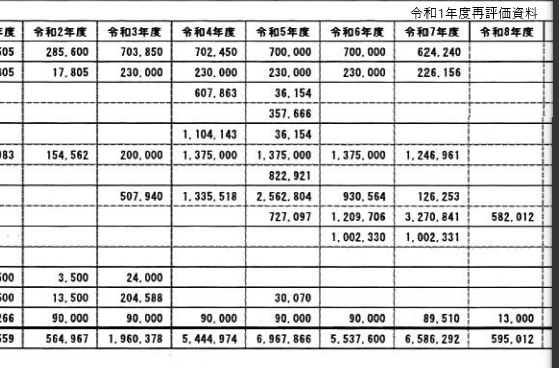

令和1年度再評価の資料を見ると、令和4年度=2022年度の石木ダム事業費は54億円と見込まれていました。しかし、実際の予算額は約10分の1でした。何故か?それは工事が進んでいないからです。

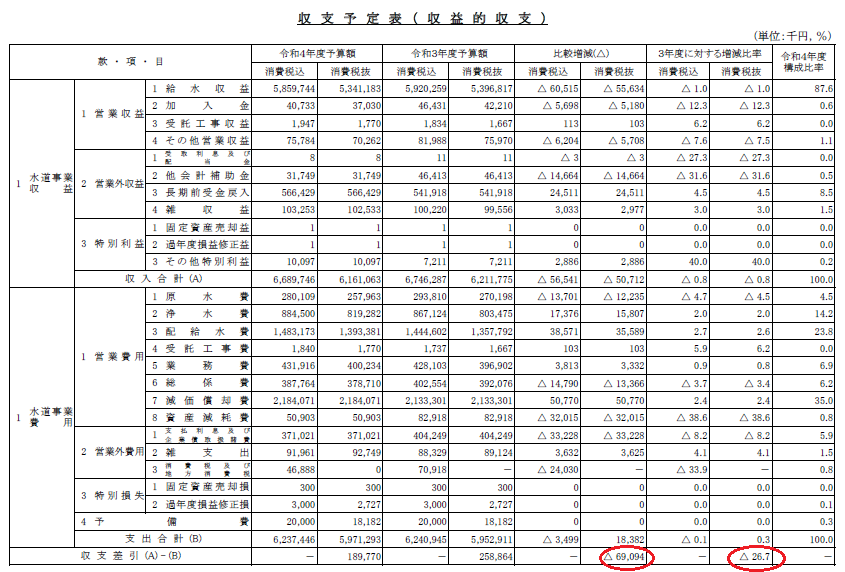

令和1年度再評価の資料を見ると、令和4年度=2022年度の石木ダム事業費は54億円と見込まれていました。しかし、実際の予算額は約10分の1でした。何故か?それは工事が進んでいないからです。 こちらは収益的収支の予定表ですが、営業収益は年々減っており、全体的な収支の差も昨年度比で26.7%も減る見込みです。

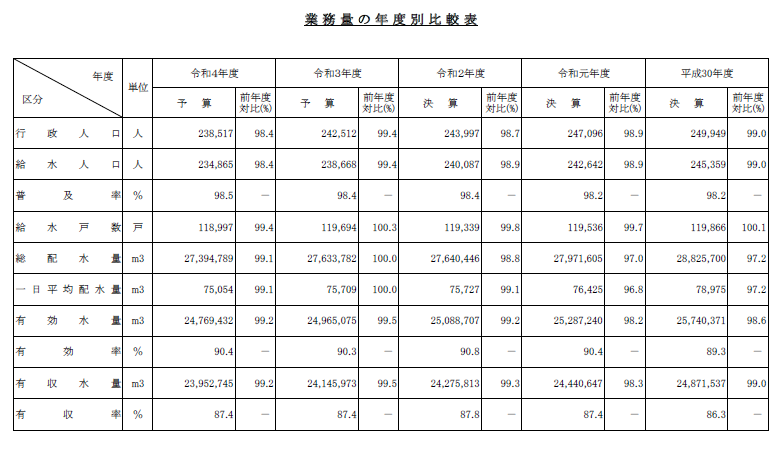

こちらは収益的収支の予定表ですが、営業収益は年々減っており、全体的な収支の差も昨年度比で26.7%も減る見込みです。 この表を見れば、有収水量が年々減り続けているので、当然、水道料金収入も減り続けます。

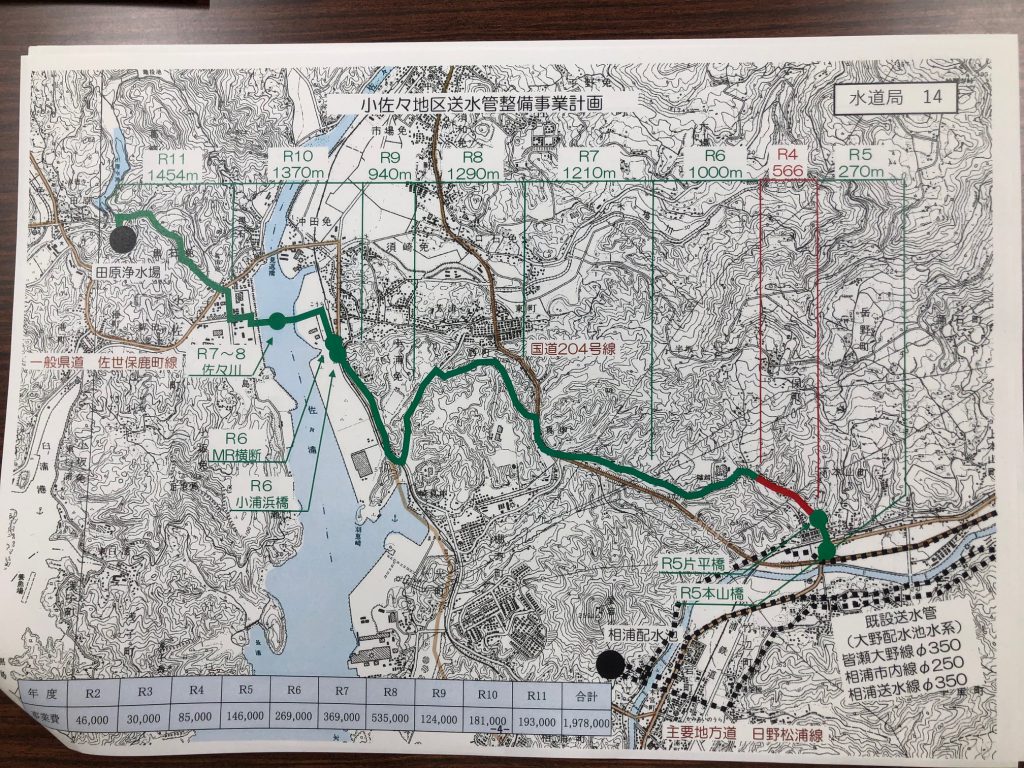

この表を見れば、有収水量が年々減り続けているので、当然、水道料金収入も減り続けます。 完成はR11年度=2029年度の予定です。

完成はR11年度=2029年度の予定です。