2021年12月19日(日)、大変お待たせしました。

この日、丸一日かけて「これからもずっとおいしいこうばる米」2021の発送作業を一気に行いました。

30キロの袋×51袋=1、530キロ分、発送個数は138件でした。

予定では、地元のこうばる地区公民館で作業を行う予定でしたが、こうばる地区公民館が使えず、

急きょ石木小学校近くの東部地区コミュニティーセンターで作業をしました。

駐車場が広いので、郵便局の人が集荷に来やすい!という利点がありました。

今後は、使用料2,000円を払ってでもここでやったほうがいいな…と思った…

・

午前9時半に作業場所に集合。

主に3つの班に分かれて作業開始です。

まず、

①お米チーム

大量のお米を5キロ白米、10キロ白米、5キロ玄米、10キロ玄米…

ひたすら秤にかけて袋詰めしていきます。

めちゃくちゃ力仕事。

ハードで汗をかくチームです。

時々休憩しながらせっせと進めます。

②伝票、納品書担当チーム

基本的なところでめっちゃ大事なチーム。

実は、去年までずっと伝票は手書きしていた…

が、今年は違います。

今年は、郵便局のネットサービスを利用して伝票を電子作成!

印刷した伝票をカットして、透明のゆうパック専用の伝票袋に入れるだけ。

送り先の住所に間違いがないか、チェックしながら慎重に進めます。

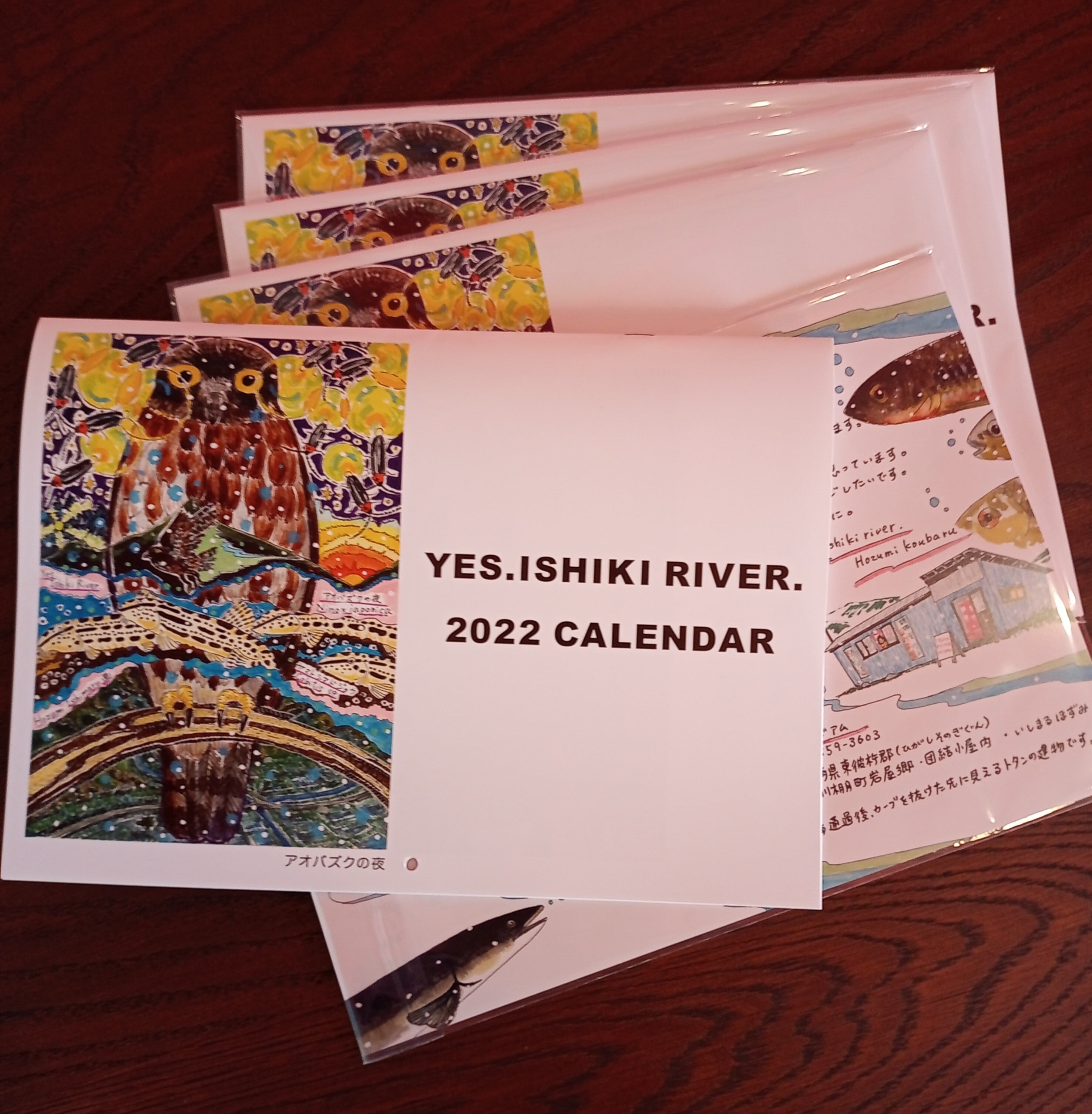

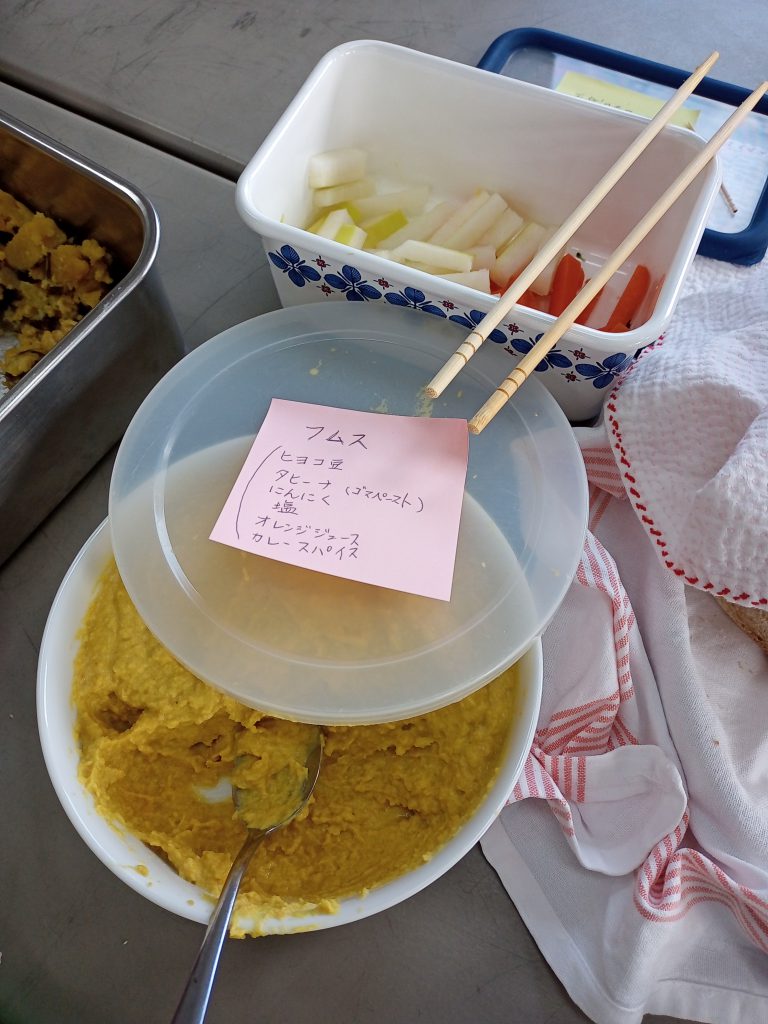

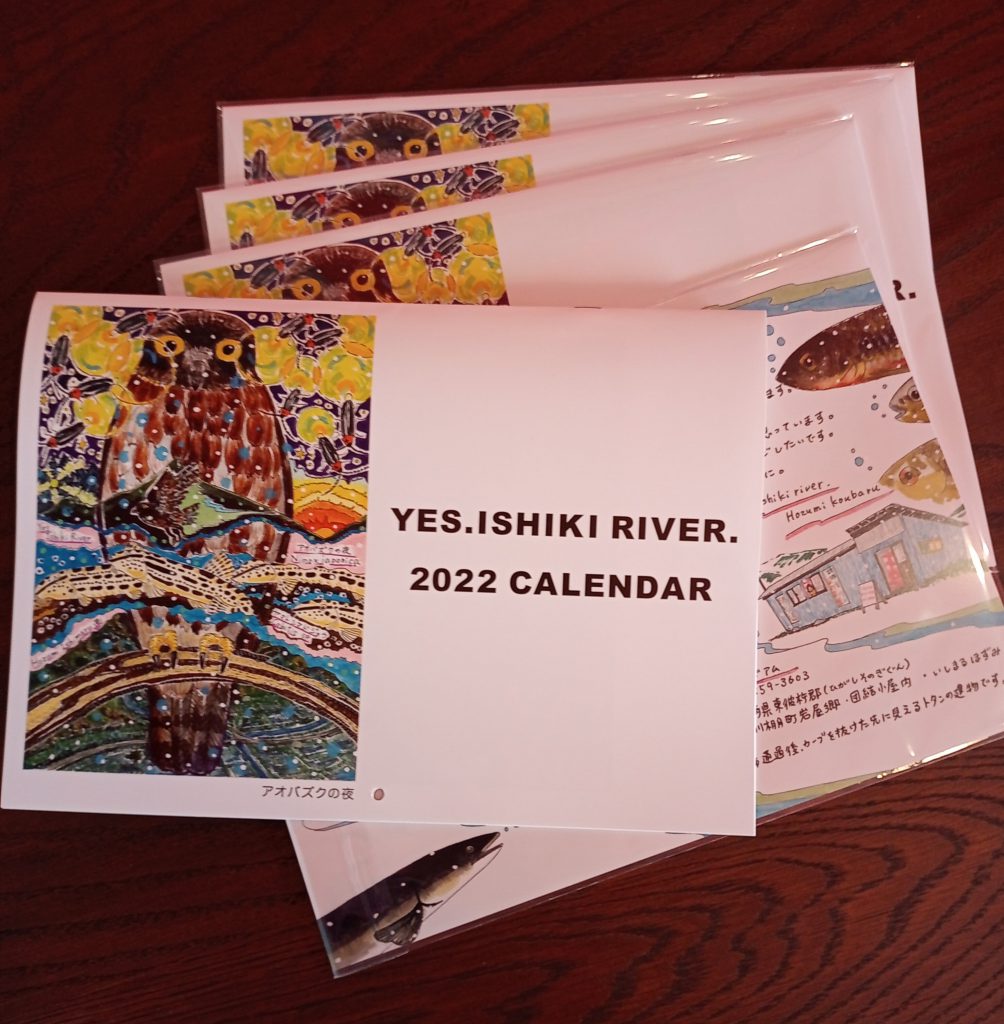

③カレンダーチーム(画像左側のテーブル)

今年のお米には、1袋につき1冊のカレンダーがおまけでついてきます。

さらに、今回は思いもよらずゆうパックの大口割引サービスを受けられることになり、

買ってくださったみなさんに先払いでいただいた送料よりちょっとだけ安く送ることができました。

その分を、石木グッズで補うこととなりましたので、カレンダーにポストカードを挟んだりする作業をここでやります。

そうこうしているうちに、ランチタイム。

今回、ボランティアに15名程度の人が集まってくれました。

お昼は自由に。

近くには、コンビニもあるので買い物に行く人、自宅に一度帰る人など様々、

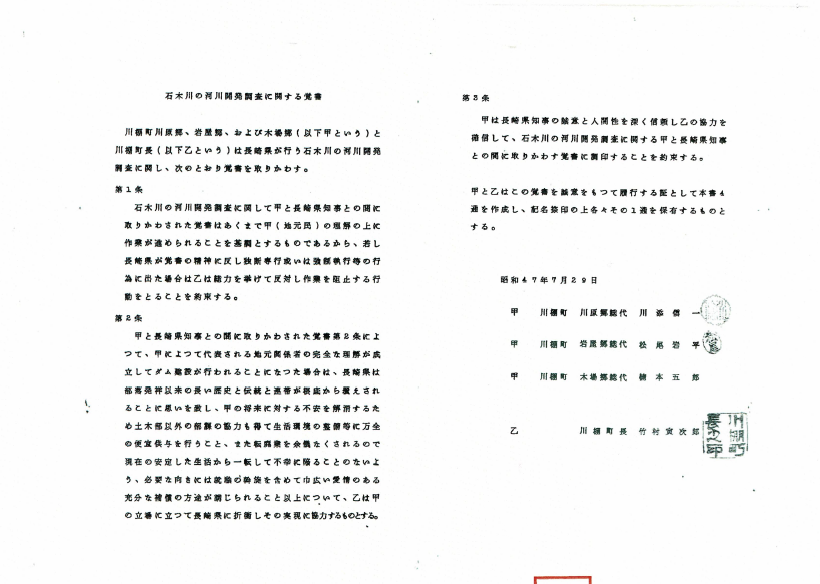

そんな中、今回はMさんが特別にパレスチナからの輸入食品を使ったお料理を試食に持ってきてくれました!

和食が多い私にはどう扱って良いかわからなかったこの二つの瓶。。↓

左:タヒーナ(ゴマペースト)、右:キズハ(ニゲラペースト)。

奥に写っているパンは、Mさんが発酵させて焼いてくれた手作りのパン!

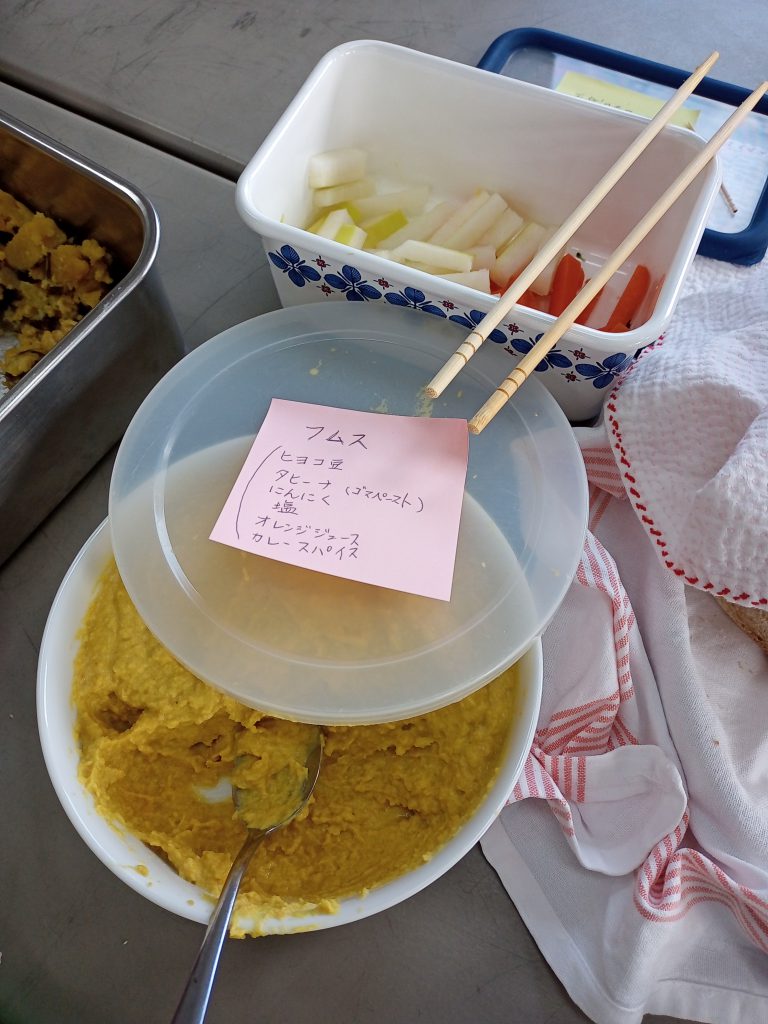

「フムス」↓

ペーストになっている。

パンに乗っけて食べる、野菜スティックにも合う、パンにフムス+野菜スティックのせるもいい。

「さつまいものサラダ」↓

タヒーナを混ぜてある、残ったので今私の家の冷蔵庫に入っています。

チンして食べると寒い冬はおいしい。

写真に撮り損ねたけれど、「キズハ」はちょっと独特の苦味があるので、蜂蜜と混ぜてペーストにして、

パンに乗っけて食べるととても美味しかったです。

・

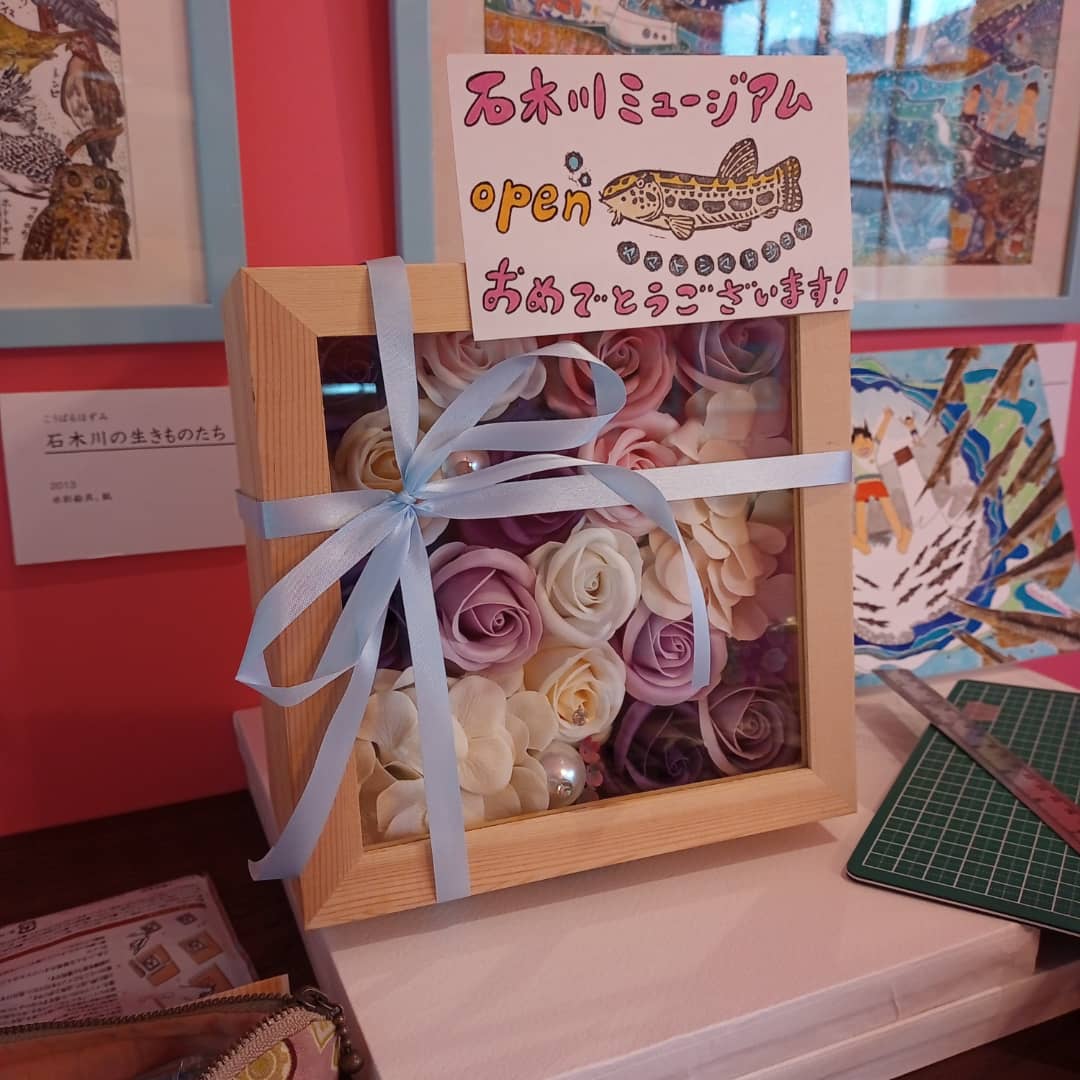

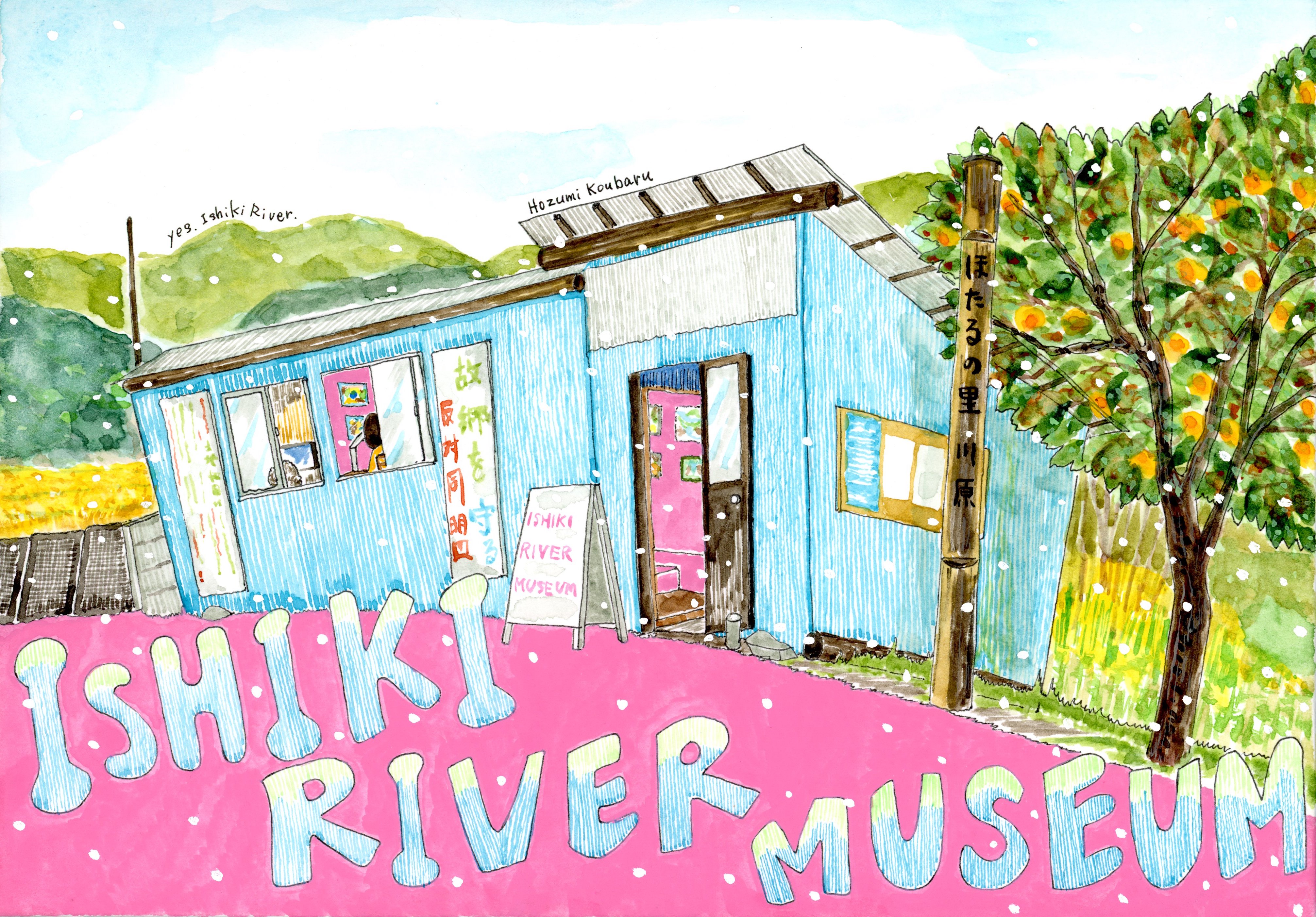

今後、石木川ミュージアムでは、パレスチナからの食品を買える物販のコーナーを増やす予定です。

実は、今もちょこっとミュージアムの中に商品を置いています。

ぜひ、お手にとってご覧いただきたいです。

よろしくお願いします。

・

【午後の部】

完成が見えてきた…

午後からも、お米を袋に詰める作業が続いていましたが、

それが終わったら、ダンボールを一気に組み立て、

①伝票と②納品書と③カレンダー+おまけの品をバラバラにならないよう一本化させる作業を行います。

ここで全員集合。

お米を買ってくださった方の名前を読み上げ、「ハイ!」と伝票をキャッチ!まるで百人一首大会のような状況に。

百人一首作業終了後は少し休憩を挟み、

一体化させた伝票たちを手に、カレンダーとお米をダンボールに詰め、納品書を置き、

最終チェックをして箱を閉じ、伝票を貼ります…

なんとかここまで、集荷予定時刻の16時に間に合いました。

・

そして予定通り16時、郵便局の集荷の人が車5台で集荷に来てくれました!

車の列、撮り損ねた!

実は、ここで穂澄は一度ダウン。

疲れで床に横になって休んでおりました。。

郵便局のスタッフさん、どんどん伝票をチェックしながら集荷の車に詰め込んでいきます↓

箱サイズ、80サイズ、100サイズ、合計138箱!

積載量は車5台で約1,350キロくらい?

一度で集荷できないかもと思われていましたが、全部集荷することができました!

郵便局のみなさん、大変お世話になりました。

おかげさまで、今、ゆっくりブログ書いています。

・

まず、高いお米を買ってくださったみなさん、本当にありがとうございました。

無事にお米がお手元に届きますように…

そして、ボランティアで発送作業を手伝ってくださったみなさん、本当にありがとうございました。

今シーズンから、ようやくお米販売チームを結成して分担で作業進めることができました。

普通はそうしなくてはやれないものだったんだとしみじみと感じました。。

わたしは、2018年までこれをたった一人でやっていたんだなぁ…と。

めちゃくちゃなことをしていたなと思いました。

助けてくれるメンバーにやっと巡り合えて本当に感謝に尽きます。

今後も一人で抱え込まずに誰かに相談して解決に向かえるよう心掛けたいです。

でも、相談しても無理っぽかったら無茶をせず保留にし、孤独に頑張らないようにしたいですね。

・

今回、長いブログになってしまいましたが、最後に!

石木川カレンダー2022現在も在庫400冊抱えて頑張って販売中です。

大丈夫。

まだ、12月は11日ある。

新年まであと11日ある。

どうか、石木川カレンダー(1,000円)を買ってあげてください!

このカレンダーを買っていただくと、実はかなりの寄付につながります。

先日、石木川ミュージアムの窓とサッシを新調しましたが、5万円かかりました。

大工さん作業中↓

こういう時に、カレンダーの寄付が大変役に立ちました。

今後も、石木川流域が面白くなるよう、寄付を集めていきたいです。

ご協力いただける方は、こちらの↓こうばるショップからカレンダーの注文よろしくお願いします。

https://koubarushop.buyshop.jp/items/54915709

現在、写真集「石木川のほとりにて」やレモングラスティー(無農薬)も出品しています↓

https://koubarushop.buyshop.jp/

今後、年末にかけて駆け込み需要を狙って、出品商品を増やすかもしれません。

その場合は、アナウンスしますのでチェックよろしくお願いします。

報告・こうばるほずみ