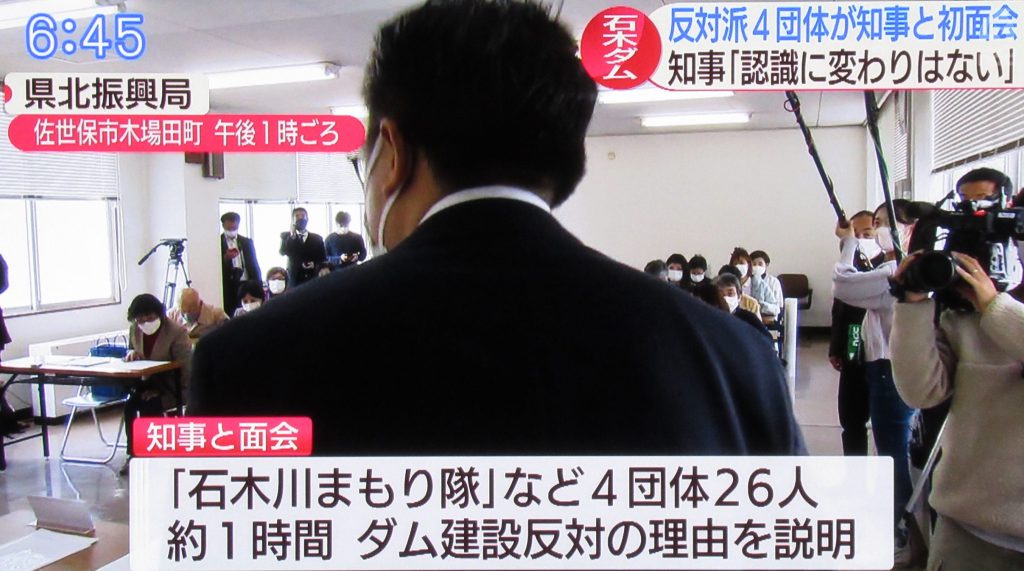

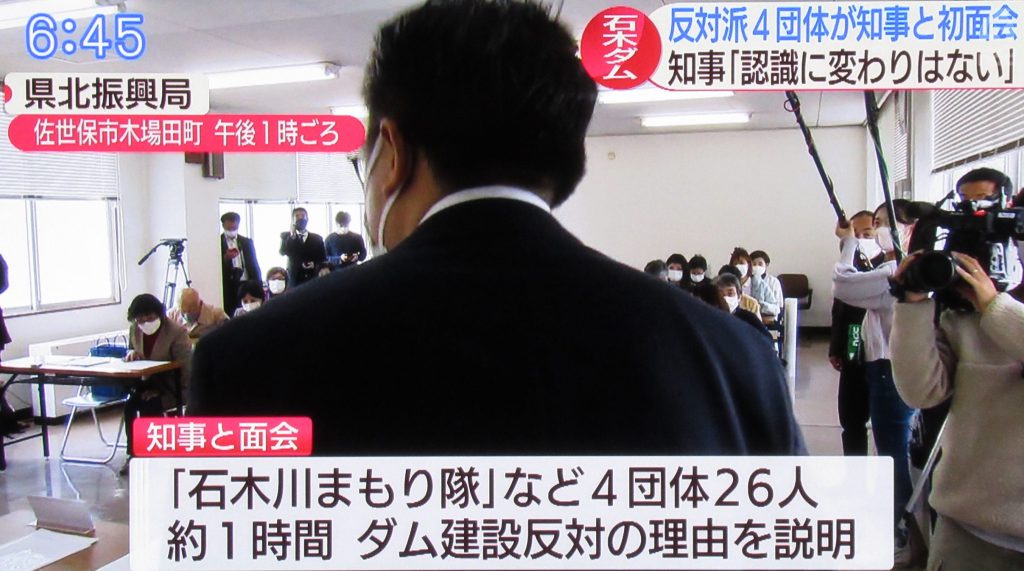

11月24日、ついに知事との面談が実現しました。

石木ダムの早期完成を公約に掲げて当選した知事が、石木ダムに反対の佐世保市民との面談に応じることになったのです。どうせパフォーマンスでしょ?反対派の声も聞きましたというアリバイ作りに過ぎない!と見る向きもあるでしょう。

石木ダムの早期完成を公約に掲げて当選した知事が、石木ダムに反対の佐世保市民との面談に応じることになったのです。どうせパフォーマンスでしょ?反対派の声も聞きましたというアリバイ作りに過ぎない!と見る向きもあるでしょう。

しかし、仮にそうであったとしても、会うことに意味がある、互いの目を見て直接伝えることが何より大切だと思いました。石木ダムが必要だと思い込んでいる知事に、石木ダムは不要だとなぜ私たちが思うのか、その根拠を示したい、その思いを伝えたい、客観的な事実を知らせたい、そう思いました。事実を知れば認識が変わり、考えも変わる可能性があります。その可能性がどれほど小さくても、伝えなければ可能性はゼロです。

だから、時間制限や人数制限、非公開、そして質疑はしない、知事はただ「皆さんの話を聞かせていただくだけ」等の条件も全て受け入れ、面談の実現を求めました。

その結果、県側からは4人が参加。左から土木部河川課小川企画監、奥田土木部長、大石知事、松園石木ダム建設事務所長です。

市民側の参加者は26名。石木ダムに反対している佐世保市内4団体のメンバーです。

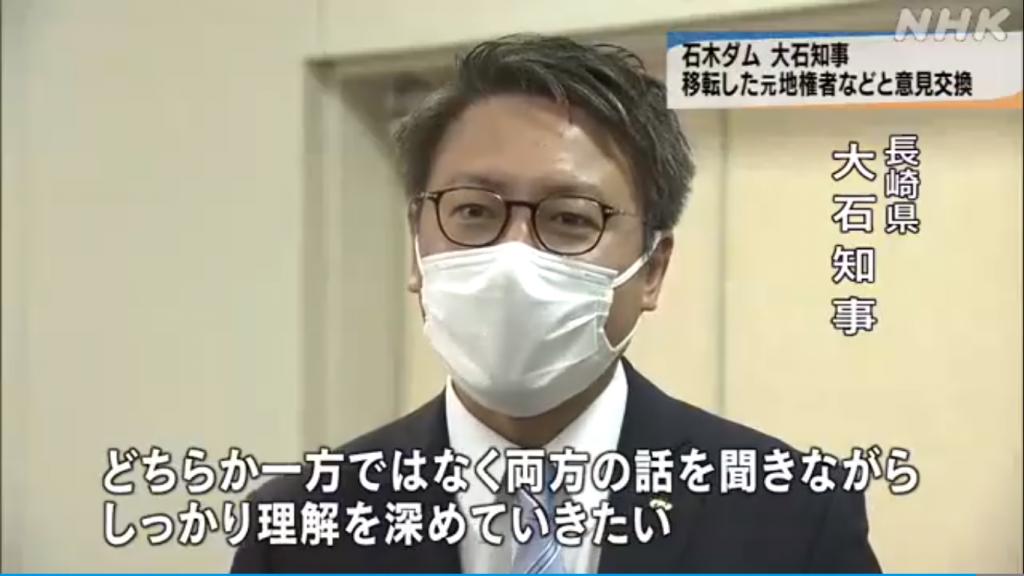

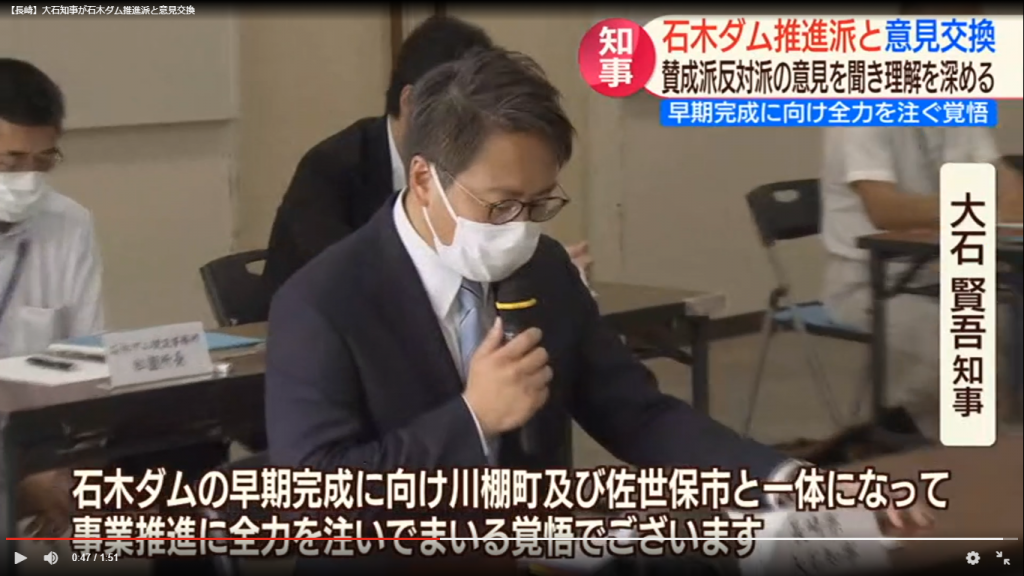

市民側の参加者は26名。石木ダムに反対している佐世保市内4団体のメンバーです。 冒頭の挨拶で知事はこう言いました。

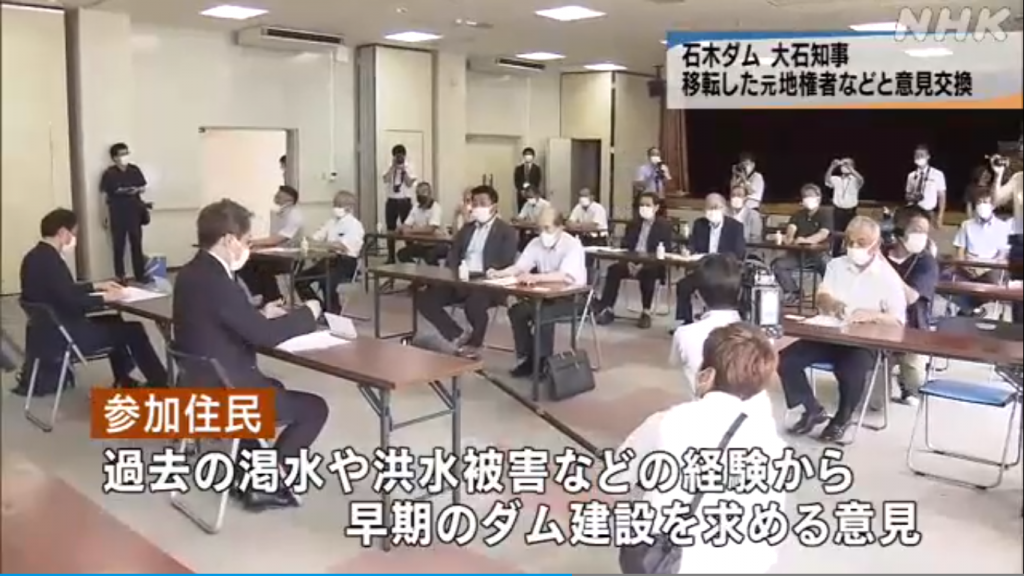

冒頭の挨拶で知事はこう言いました。 佐世保は慢性的な水不足で、過去には264日間の給水制限が続いただけでなく、その後もほぼ2年に1度の渇水危機に見舞われていると聞いています。石木ダムは必要不可欠で、早期完成を目指しています。

佐世保は慢性的な水不足で、過去には264日間の給水制限が続いただけでなく、その後もほぼ2年に1度の渇水危機に見舞われていると聞いています。石木ダムは必要不可欠で、早期完成を目指しています。

ここにご参加の皆様も大渇水を経験しておられるのではないでしょうか?その上で石木ダムには反対だと聞いております。その思いも含めたご意見を聞かせていただければと思っております。

いきなり、そうきましたか~

必要不可欠、早期完成、そして2年に1度の渇水危機!朝長市長の口癖が頭にこびりついてしまったかのよう・・

いやはや、むしろやりがいを感じますねー

各団体から選ばれた4人は、ますます心を込めて、精いっぱい知事に語りかけました。その話の内容をここに開示します。是非ごらんください。

トップバッターは、「#ダムより花を」の森田さんです。 発言原稿 森田敦子:#ダムより花を

発言原稿 森田敦子:#ダムより花を

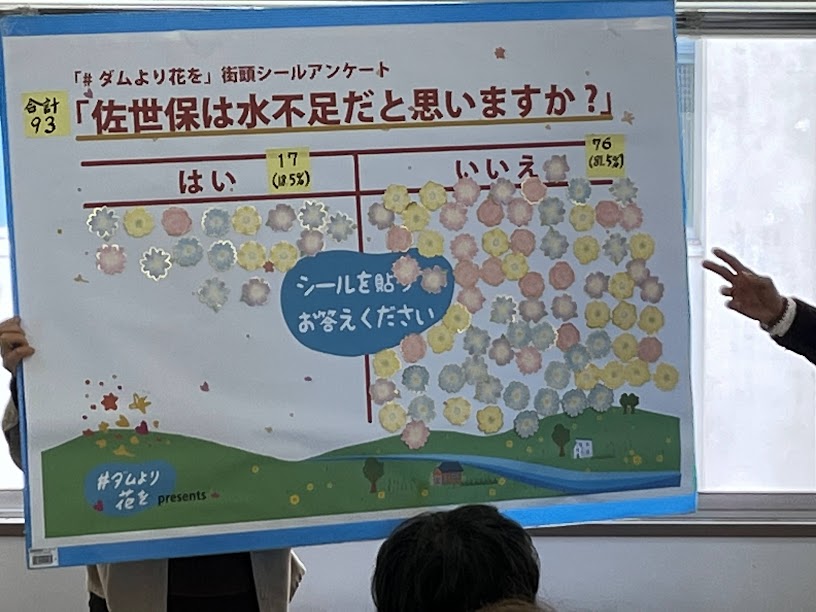

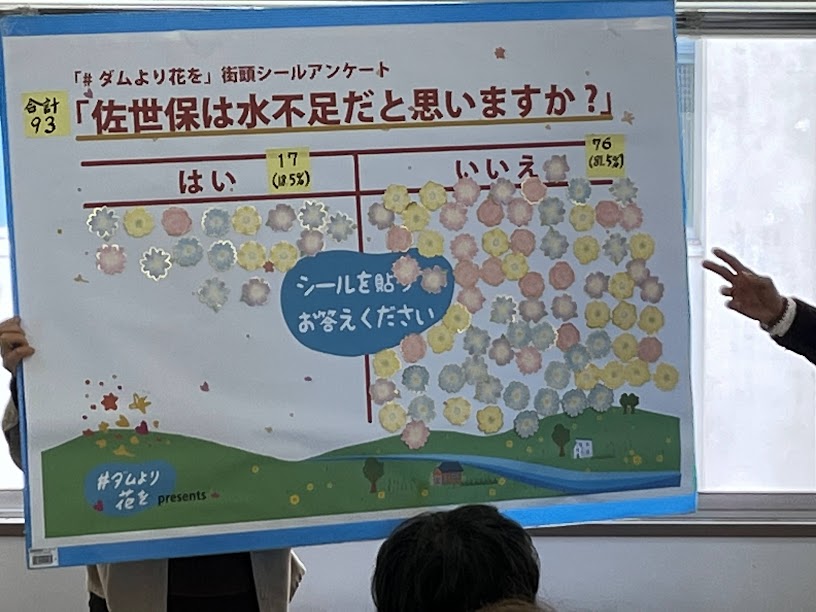

森田さんは、ダム花がこれまで行ってきた市民アンケートだけでなく、新聞社やタウン誌が行った結果も紹介しながら、

「市民の意見は分かれていますが、このように石木ダムはいらないとか分からないという意見が多数派です」という結果を示し、

「市民の意見は分かれていますが、このように石木ダムはいらないとか分からないという意見が多数派です」という結果を示し、

「子どもたちには50年も前に計画されたダムではなく、こうばるのような多様な生き物がいる自然や持続可能な里山の暮らしを残したい」

「こうばるの人たちを苦しめて追い出してまで作ったダムの水は欲しくない」

など様々な市民の声を紹介。

知事も席を立って近づき、アンケート結果を確認していました。

知事も席を立って近づき、アンケート結果を確認していました。

続いて発言したのは、「佐世保の水と石木ダムを考える市民の会」の牛島さん。

発言原稿 牛島万紀子:佐世保の水と石木ダムを考える市民の会

発言原稿 牛島万紀子:佐世保の水と石木ダムを考える市民の会

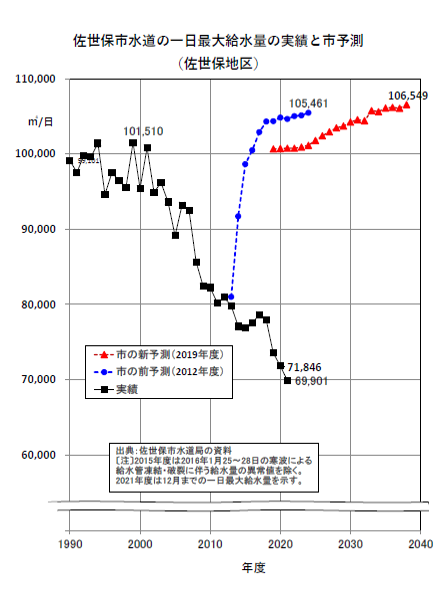

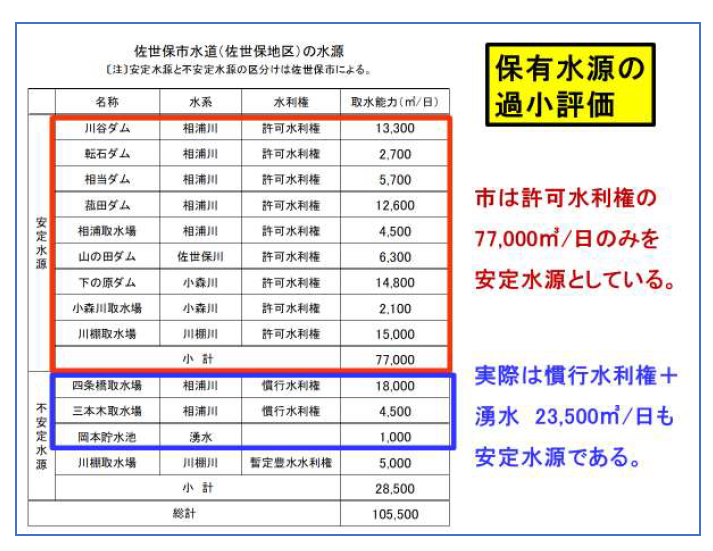

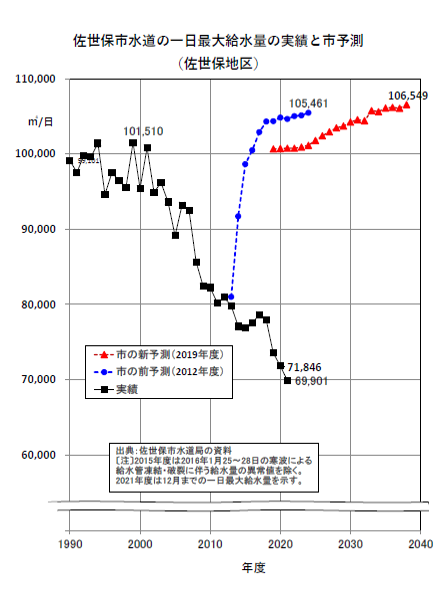

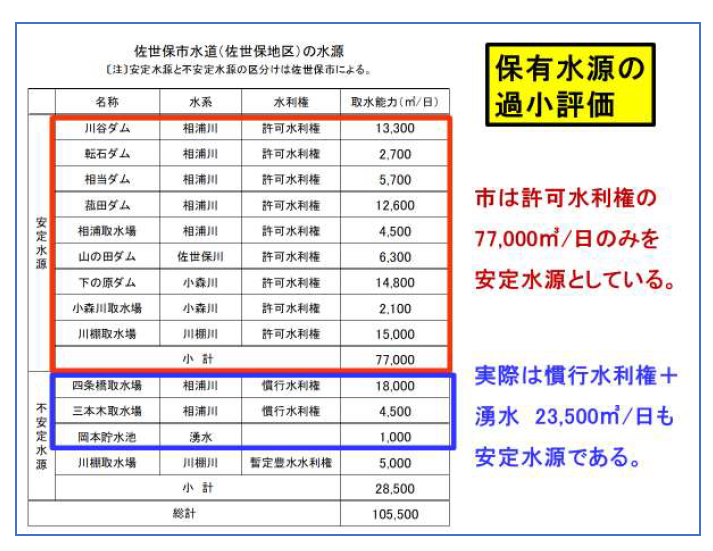

同会が11回にわたって各町内で行ってきた勉強会で誰もがおかしいと感じたこと、「水需要は減り続けているのに、市はなぜ増えると予測するのか?」「佐世保の水源は10万トン以上あるのになぜ7万7千トンしかないと主張するのか?」について、実績値のグラフや水源一覧表を示しながら説明。

そして、「公共の福祉を理由として人権を侵害しても必要がある公共事業は、子どもでも理解できる説明でなくてはなりません」としっかり指摘。

そして、「公共の福祉を理由として人権を侵害しても必要がある公共事業は、子どもでも理解できる説明でなくてはなりません」としっかり指摘。

三番手は、「水問題を考える市民の会」の宮野さん。

発言原稿 宮野由美子:水問題を考える市民の会

発言原稿 宮野由美子:水問題を考える市民の会

宮野さんは、一日平均給水量の実績値を示しながら、平均給水量

「近年は6万5千トン前後であり、市が主張する7万7千トンの水源でもおつりがくる」と説明。

さらに、佐世保には大きなため池がたくさんあり、ため池

渇水時にはこれらの池の水を活用できる分水協定を結ぶことを提案。分水協定

「多額の税金を投入して必要性の乏しいダムを作るより、協定を結ぶだけで水の心配がなくなるため池の活用をぜひ進めていただきたい」

最後は「石木川まもり隊」から松本が発言させていただきました。

発言原稿 松本美智恵:石木川まもり隊

発言原稿 松本美智恵:石木川まもり隊

・このように必要性が疑われる石木ダムに、佐世保市民は357億円も負担しなければならない。資料1.佐世保市民が負担する石木ダム事業費

・その多くは水道会計から支払われ、市民はダムよりも老朽化した水道施設の更新整備に水道料金を使ってほしいと願っている。資料2.佐世保市まちづくり市民意識アンケート調査 H30

・石木ダム事業費はまだまだ増えそう。それはダム建設予定地の地質に問題があるから。透水性が高く、その対策工事に今後かなりの費用を要するだろう。資料3.石木ダムの問題点について :建設コンサルタント応用理学技術士 資料4.採石跡地問題

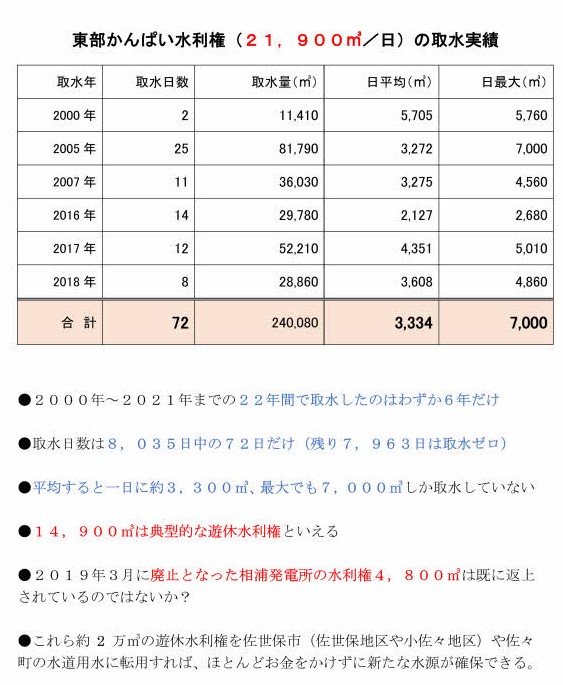

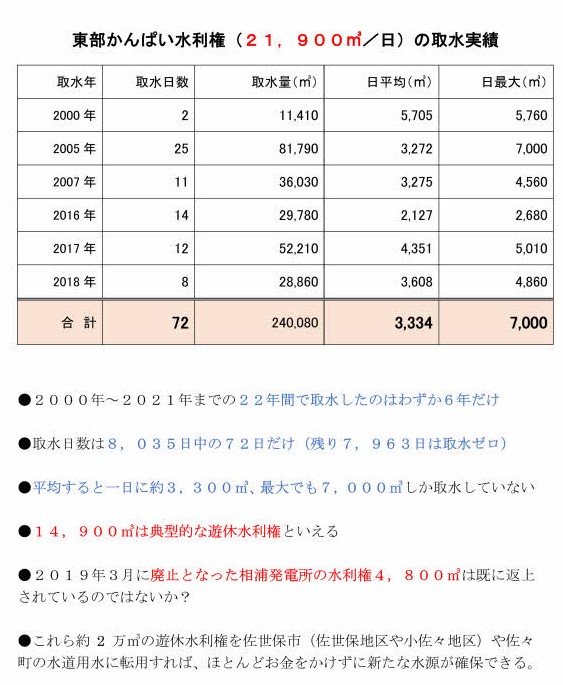

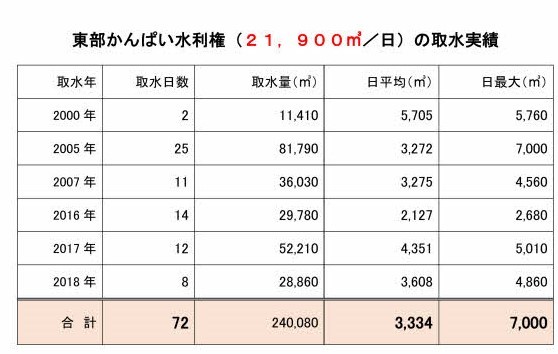

・新たな水源確保対策としては水利権の転用を提案する。佐々川の遊休水利権を佐世保市の水道用水として知事が認めるだけで済む。費用は全くかからない。資料5.佐々川の水利権などについて資料に基づき説明し、 最後に大石知事に訴えました。

最後に大石知事に訴えました。

「半世紀前のダム計画の呪縛を断ち切って、どうか50年後100年後の長崎の未来を見据え、県政の方向転換をしていただけますようお願いします」と。

その後、会場からも2人の方からの発言がありました。

石木ダム建設費だけでなく、その後ずっと維持管理費もかかってくる。また、新たに浄水場も造ろうとしているが、他の古い浄水場は切り捨てて2つだけにするようで、浄水量は今よりも減少するだろう。本当に今後水需要が増えると思っているのなら、そんなことはできないはず。

石木ダム建設費だけでなく、その後ずっと維持管理費もかかってくる。また、新たに浄水場も造ろうとしているが、他の古い浄水場は切り捨てて2つだけにするようで、浄水量は今よりも減少するだろう。本当に今後水需要が増えると思っているのなら、そんなことはできないはず。

1972年の覚書が守られないまま工事が強行されている。昨年、福岡高裁は判決文の中で覚書に触れ、地元の理解を得る努力をするよう県に求めた。いま大石知事はその努力をしていると思う。が、その対応を佐世保市長や市議会は批判していて、いかがなものかと思う。大石知事は住民の方との話し合いを続けてほしい。

1972年の覚書が守られないまま工事が強行されている。昨年、福岡高裁は判決文の中で覚書に触れ、地元の理解を得る努力をするよう県に求めた。いま大石知事はその努力をしていると思う。が、その対応を佐世保市長や市議会は批判していて、いかがなものかと思う。大石知事は住民の方との話し合いを続けてほしい。

なんだか知事へのエールのような雰囲気になったところで、終了の時間となりました。

松本:お忙しい中このような機会をつくっていただき、ありがとうございました。今日はお話をさせていただくだけで知事への質問はできませんでした。今日で終わりではなく、今日を出発点として、また、このような機会を設けて頂きたい、そして次は知事のお考えをお聞きしたいと願っています。

知事:短い時間でしたが、皆さんのお話が聞けて、本当に私も嬉しかったです。先ほどの方のお話を聞いて思ったのですが、佐世保市民も私にとっては長崎県民です。知事の私が皆さんのお話を聞くことは何ら不思議なことではありません。それを踏まえた上で、皆様のお考えを佐世保市に届けることも重要なことだと思います。私が口出しすることではありませんが、しっかり届けていただければ、しっかりお答えされると思いますので、よろしくお願いいたします。

最後は互いに感謝の言葉を交わして会場を後にしましたが・・・

最後は互いに感謝の言葉を交わして会場を後にしましたが・・・

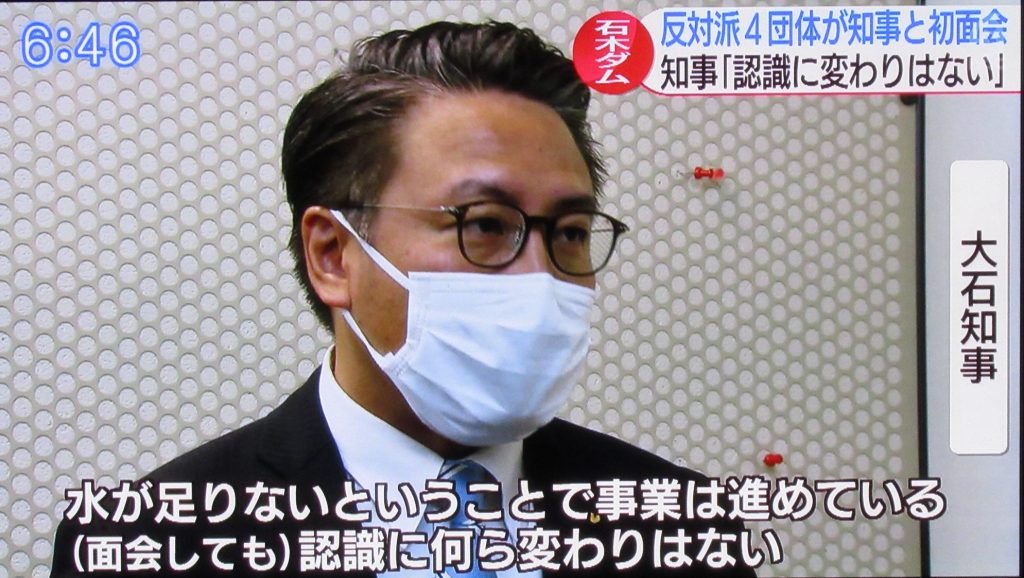

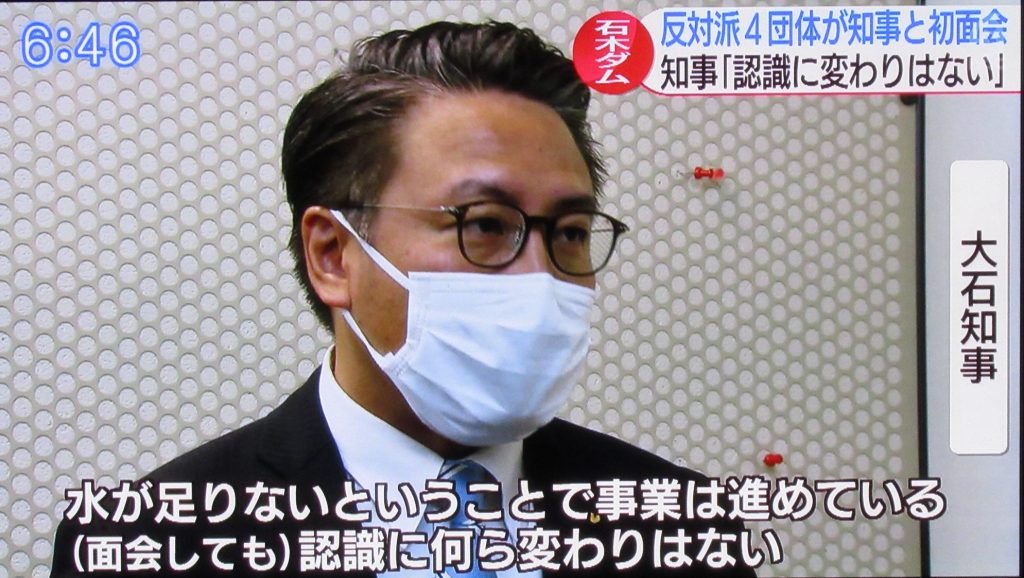

この日の夕方のテレビニュースで早速「知事、反対派と面会」と報じていましたが、「いろんな意見があると感じたが、(ダムが必要という)認識は変わらない」という知事のコメントを見て、がっかり!

発言者の目を見て聴き入ったり、熱心にメモを取ったり…真摯な姿勢はやはりパフォーマンスだったのでしょうか?

インタビュー映像で確認できた知事の言葉を拾ってみると、

「市民の方々の中には、(ダムを)求めていない方もいらっしゃるんだと」

「水が足りないんだということでこの事業は進めている」

「いろんな立場からの話を聞いて、しっかりと判断をしなければならないので、そのうちの1つの声を聞かせていただいた。これによって(事業継続についての)認識が変わるということはない」

冷静に聞いてみると当然のコメントですね。

これまでずっと部下である河川課職員からのレクチャーを受け、佐世保市長や県議会、市議会、促進派団体から「一日も早く石木ダムを!」との要望を受けてきた知事の頭の中は、必要論で鮨詰め状態。新たな情報が入る隙間は中々無さそうだし、たかが1時間、市民の話を聞いたくらいで理解できるものではないでしょう。

今日のところは、「市民の方々の中には、(ダムを)求めていない方もいらっしゃるんだと」いうことを知っていただいただけで十分です。

「水が足りないんだということでこの事業は進めている」のですから、「水が足りている」ということになれば、事業は見直すべきだと知事も感じておられるのでは?

そして、毎日新聞が大事なことを伝えてくれています。

私たちが指摘した佐々川からの取水実績について、知事は「事実を確認したい」とおっしゃったようです。

ぜひ確認してほしい。そして確認した結果を公にしてほしい。遊休水利権と認めるのか否か。認めるなら、それを転用するのかしないのか、その理由は?

私たちは、新たなダムを造って自然や住民の暮らしを破壊するのではなく、老朽化した水道管を更新して漏水を減らし、雨水や再生水を有効活用して水を循環させる、そんな持続可能な水道行政を望んでいます。

気候変動による自然災害はますます甚大化しています。これ以上新たなダムを造り続けることは逆効果です。これからは自然との共生による治水や利水の時代です。

大石知事にお願いします。半世紀前のダム計画の呪縛を断ち切って、どうか50年後100年後の長崎の未来を見据え、県政の方向転換をしていただけますよう、心からお願いいたします。

以下マスコミ各社の記事です。

NCC長崎文化放送

https://www.ncctv.co.jp/news/109137.html

石木ダム反対派団体が知事と初めて面会

NIB長崎国際テレビhttps://www.nib.jp/nnn/news106lzb1ecx3go3qp657.html

石木ダム建設 知事と反対派市民団体初面談

KTNテレビ長崎

https://www.ktn.co.jp/news/detail.php?id=20221124008

水需要予測に疑問投げかけ…石木ダム建設反対の市民団体が知事と初面会

NBC長崎放送

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/nbc/213482?display=1

石木ダム巡り建設反対の市民団体と大石知事が初めて面会

毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20221125/ddl/k42/040/341000c

石木ダム反対4団体 26人が知事と面談 データ説明に「確認したい」

長崎新聞

https://nordot.app/968701158038994944

大石知事、石木ダム反対団体と初の面会 座り込み現場も訪問

朝日新聞https://digital.asahi.com/articles/ASQCS6X02QCSTLZU008.html

「建設進める認識は変わらない」 知事、石木ダム建設反対派と面会

西日本新聞

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1019240/

長崎県知事、石木ダム建設反対派と意見交換

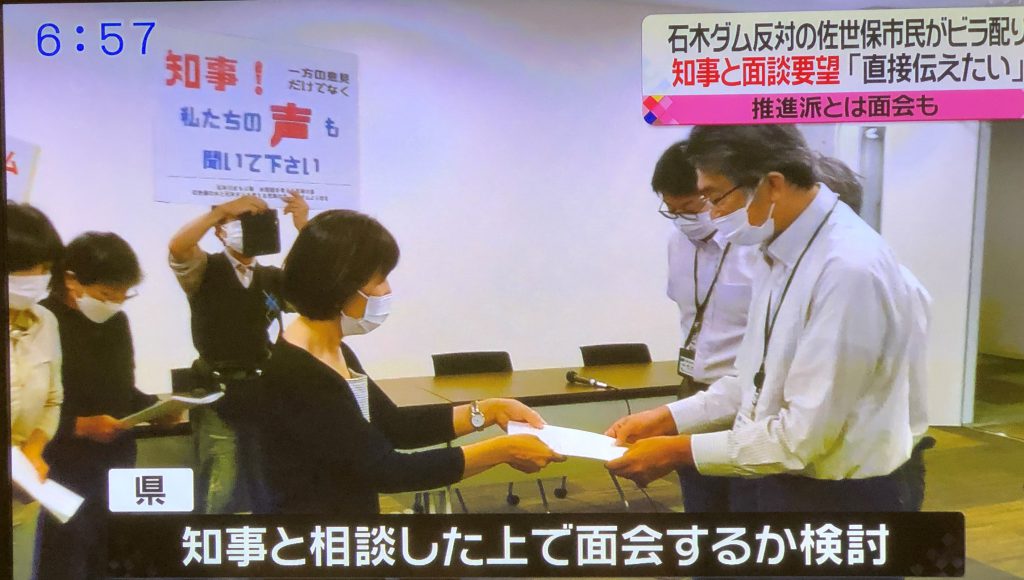

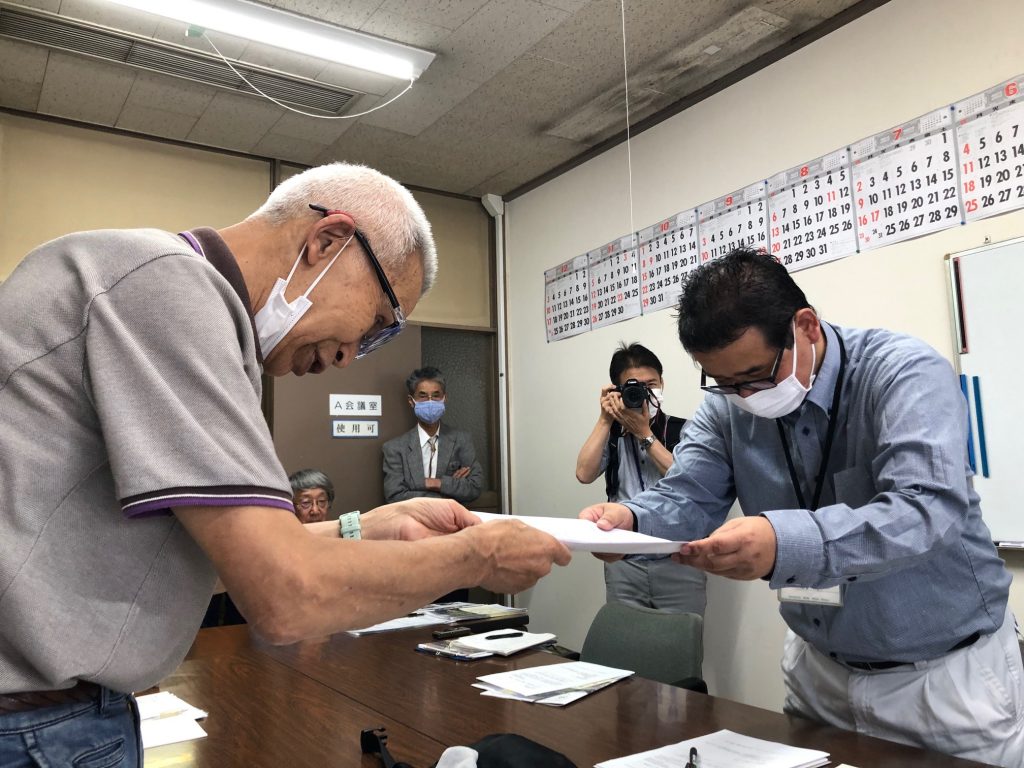

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。

代表の遠藤保男氏が横浜から来県し、6月6日に県庁、7日に佐世保市役所を訪れ、担当者に手渡した。 その要請書はこちら。

その要請書はこちら。 ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

ここは水道局庁舎内。要請のための会場確保を待っているところ。

佐世保は慢性的な水不足で、過去には264日間の給水制限が続いただけでなく、その後もほぼ2年に1度の渇水危機に見舞われていると聞いています。石木ダムは必要不可欠で、早期完成を目指しています。

佐世保は慢性的な水不足で、過去には264日間の給水制限が続いただけでなく、その後もほぼ2年に1度の渇水危機に見舞われていると聞いています。石木ダムは必要不可欠で、早期完成を目指しています。