2021年1月26日、公共事業チェック議員の会事務局長大河原雅子衆議院議員による石木ダムに関する厚労省ヒアリングがおこなわれました。

ほぼ1年前にもヒアリングがおこなわれました。

2020年2月13日議員会館大会議室にて

2020年2月13日議員会館大会議室にて

この時も進行役は大河原議員でしたが、その他にもたくさんの議員や市民が参加しました。

同じく2020年2月13日のヒアリング時の写真

同じく2020年2月13日のヒアリング時の写真

今回は、コロナの問題があり、厚労省水道課の担当職員2名と大河原議員、そして水源連の共同代表の嶋津氏と遠藤氏だけが参加。

地元こうばる住民の方、佐世保市民、石木ダム対策弁護団などはZOOMによるリモート参加となりました。

しかし、ZOOMは本当に便利ですね。

おかげで、昨年は遠くて参加できなかった佐世保支局のマスコミ記者の皆さんや、佐世保市議の方も傍聴することができ、そういう意味では良かったと思います。

さて、今回のテーマは、昨年3月、佐世保市水道局が厚労省に提出した石木ダム再評価についてです。

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課への質問20200323と回答と再質問

水需要予測と実績値の乖離、その原因である予測値の算出方法の問題点(公式を無視した一日最大給水量の計算方法、実績も能力もある水源を保有水源として認めない理由、毎年250億円もの渇水被害が発生するという虚構に基づく費用便益比等)について、具体的に詳細に質問が提示されています。

しかし、この日、厚労省から届いた回答は紙切れ1枚!

20210126厚労省回答

唖然としました。これでは回答になっていません。まともに答える気はさらさら無いということでしょう。

それにもめげず、水源連のお2人は、再質問に沿って1つずつ丁寧に問い質していかれましたが、結果は同じ。

壊れたテープレコーダーのように、同じ言葉の繰り返し。

「一義的には・・・」

「事業主体において・・・」

「・・・に基づいて適切に」

「・・・と承知しています」

等の言葉を組み合わせて、何を聞かれても対応。

例えば、再評価を審議した検討委員会のメンバーの1人は、石木ダム建設促進市民の会の副会長であり、もう1人は石木ダム付け替え道路工事の入札に8回も参加している建設会社の社長ですが、そのような委員会で公正な再評価をできると思いますか?と質問すると

再評価実施要領には第三者の意見を聞くとなっていて、「佐世保市はそれに基づいて適切におこなったと承知しています」

応札者は石木ダムの利害関係者ですよ。そのような人を第三者委員会のメンバーとするのはおかしくないですか?

人選については、「事業主体において」定めることとされています。

では、その人選が偏っているとか、問題ありだとしても、国は関知しないということなのですね?

関知しないということではなく、「事業主体によって適切に」対応されるべきことと「承知しております」

といった繰り返しです。

話がかみ合わない。

まるで日本語が通じない外国人と話しているよう。

これがいわゆる官僚答弁というものなのでしょう。

テレビの国会中継で出てくるアレですねー

若くして本省の課長補佐になるような優秀な方は、上司の姿勢にしっかり学んでいらっしゃる!

お見事でした!

しかし、その結果、私たちの疑問は何1つ解明されず、超消化不良!

胃もたれ状況でムカムカしています!

今回の回答書の中で、厚労省は「事業主体において適切に対応されるべきものであり、各々の事業の進め方の詳細は、把握していません」と平気で宣っていますが、それで許されるのですか?

国民の税金ですよ。血税ですよ。

今はコロナ対策に、いくらお金をかけても足りない時ですよ。

市や県がどのような評価の仕方をしても国は把握しません。

申請されれば補助金は出します。

それでは、何のために再評価をやらせているのですか!

昨年11月長崎新聞のインタビュー記事の中で、佐世保市の水需要予測は「過大」との指摘もあるが、との記者の問いに対して、佐世保市長はこう答えています。

「私たちは国の指針に基づいて予測し、国から事業の補助金をもらっている。国に認められた予測であり、市が独断で決めていない」

つまり、この水需要予測、そこから生まれた再評価結果については国にも責任があると市長は言っています。

どちらの主張が正しいのでしょう?

互いに責任回避しているとしか思えません。

厚労省の新水道ビジョンには、こんなことも書かれています。

利用者に対する情報提供体制、利用者の意見を事業経営に取り入れる体制が整備されることとします。

しかし、佐世保市民の多くは石木ダムなど望んではいませんよ。

第一水不足だと思っていません。

そのことを知ってほしくて、今回、以下の資料を提示しました。

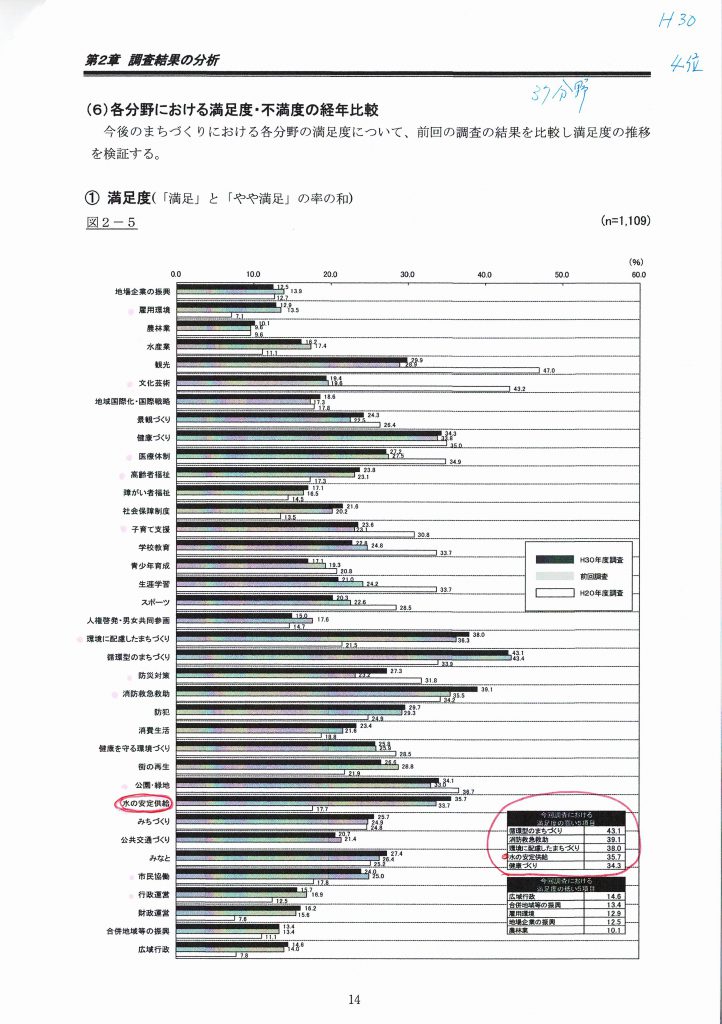

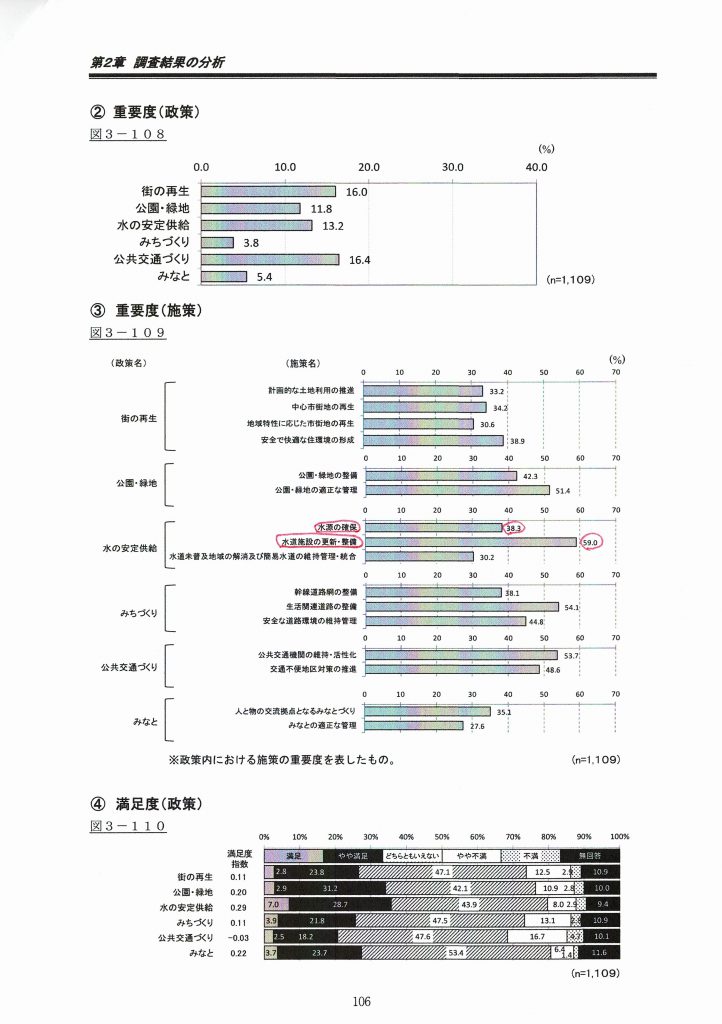

「佐世保市まちづくり市民意識アンケート調査報告書」

市が2~3年に1回おこなっているもので、その結果報告書は佐世保市のホームページから閲覧できます。直近の平成30年のものはこちらです。

https://www.city.sasebo.lg.jp/kikaku/seisak/documents/2018_houkokusyo.pdf

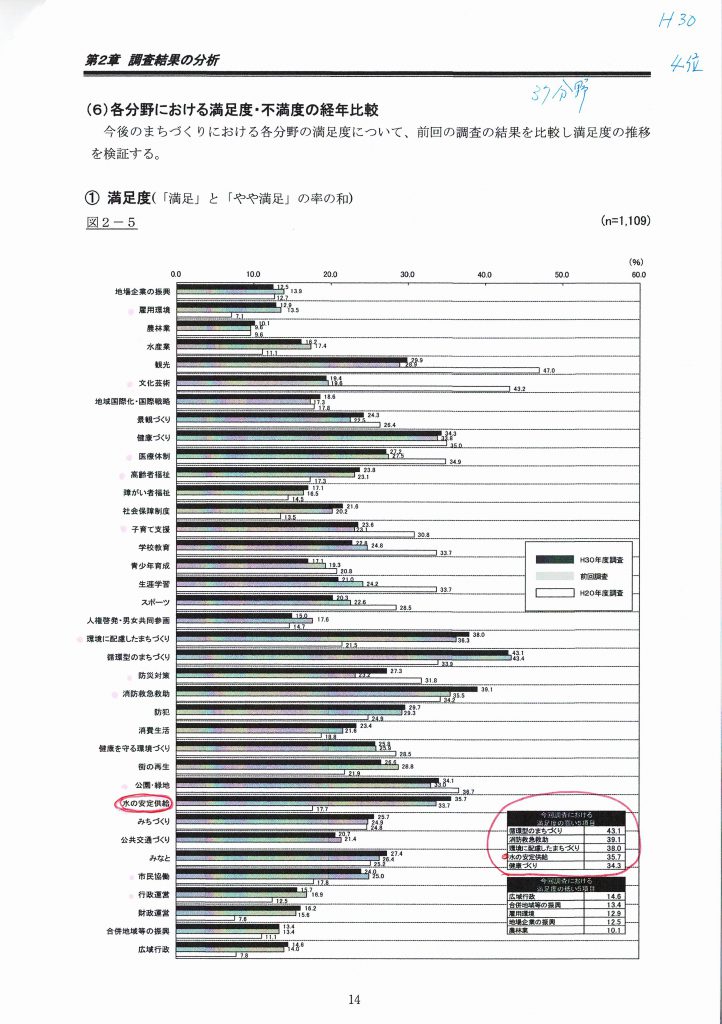

その14ページには「まちづくり」に大切な37の分野(医療、防災、雇用、公共交通、福祉等々)をあげ、それに対する市民の満足度が数値で示されています。

右下の赤丸で囲ったところには、「今回の調査における満足度の高い5項目」が提示されていて、「水の安定供給」は35.7%で、第4位でした。

右下の赤丸で囲ったところには、「今回の調査における満足度の高い5項目」が提示されていて、「水の安定供給」は35.7%で、第4位でした。

「水の安定供給」についての満足度が非常に高いということは、ほとんどの市民は水不足を感じていないという証です。

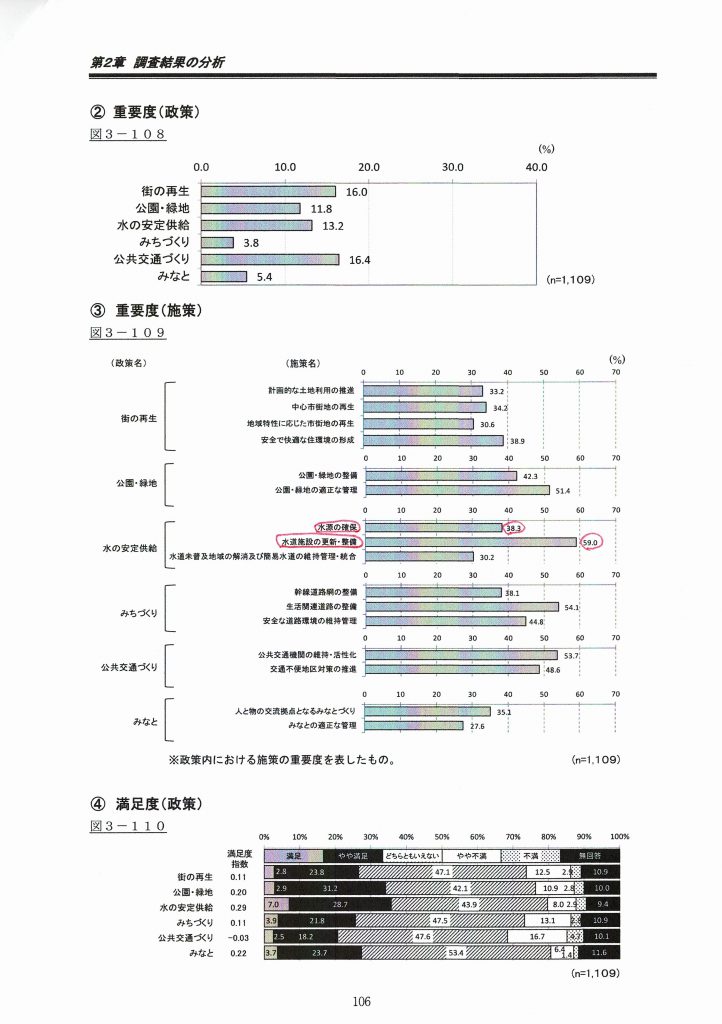

続いてこちら106ページには、水の安定供給のための施策に関する重要度の回答結果が示されています。

市民が重要だと選んだのは「水道施設の更新・整備」であり、それは6割近くにも達しており、全分野においてもトップレベルでした。

市民が重要だと選んだのは「水道施設の更新・整備」であり、それは6割近くにも達しており、全分野においてもトップレベルでした。

一方、「水源確保」は4割にも達していません。

そうはいっても4割の人が水源確保を望んでいるのかなと思っていましたが・・・どうも、そうではなさそうです。

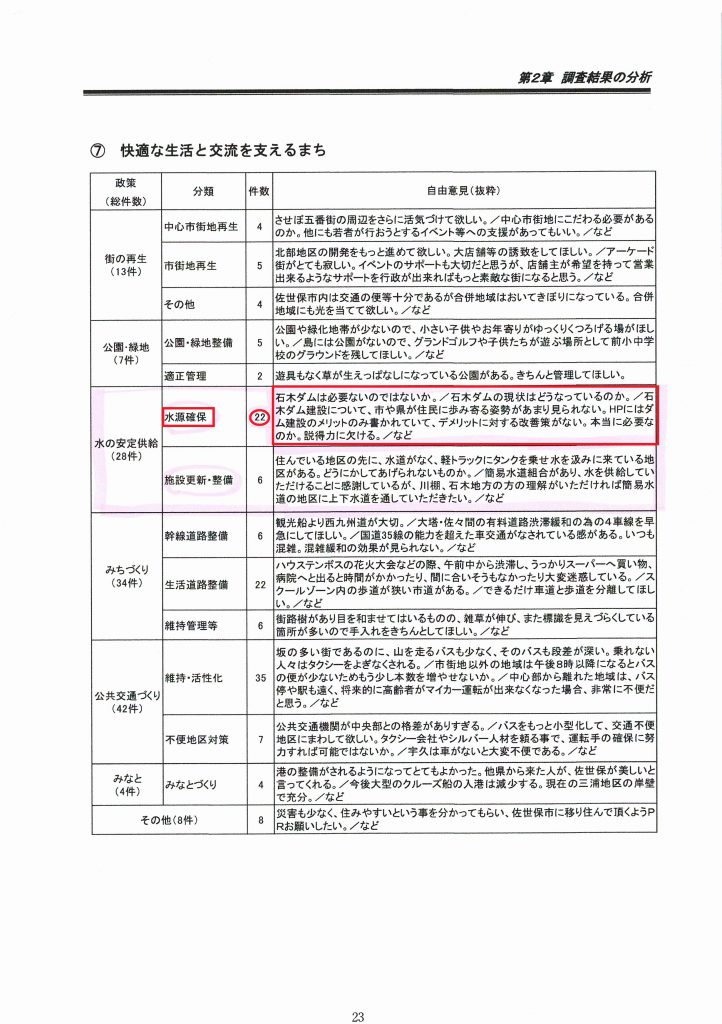

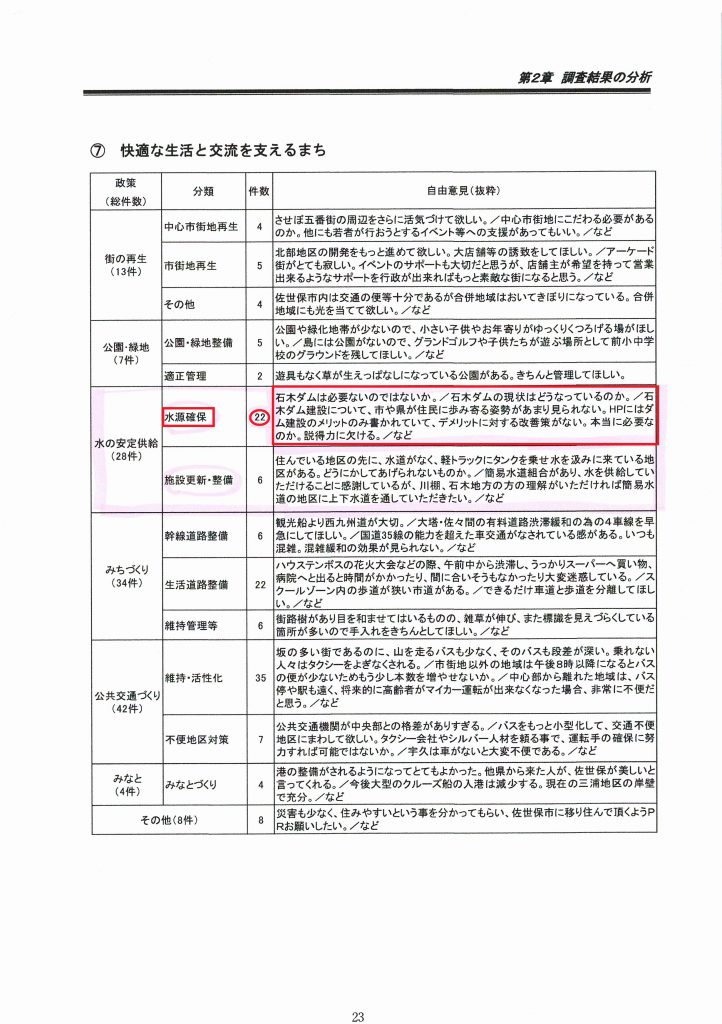

23ページの「水源確保」のところに書かれた自由意見をご覧ください。

23ページの「水源確保」のところに書かれた自由意見をご覧ください。

・石木ダムは必要ないのではないか。

・HPにはダム建設のメリットのみ書かれていて・・・

・本当に必要なのか、説得力に欠ける。

など、否定的な声ばかりでした。

この調査は、市が無作為に抽出した16歳以上の市民3,500人に郵送されたアンケートで、信頼性は高いと思います。そして、その結果を集計分析したのも市であり、市民=市水道使用者の実感を一番よく分かっているのは佐世保市自身のはずです。

なぜ市は、それを無視して石木ダムに固執するのでしょうか?

また市水道局は、「利用者の意見を事業経営に取り入れるべき」との水道ビジョンをなぜ無視するのでしょう?

水道ビジョンはお飾りですか?

そんな思いをぶつけたところ、「このアンケートについては知らなかったので佐世保市の方に問い合わせます」とのことでした。

どうぞしっかり問い質してください。このアンケート結果を水道政策にどう生かしているのかと。よろしくお願いします。

おそらくまた、「佐世保市の説明によると・・・でした。事業主体である佐世保市が適切に対応されることと承知しております」なんて回答が返ってくるのでしょうが。(*_*;

それでも大きく根を張っていたタブノキはびくともしませんでした。

それでも大きく根を張っていたタブノキはびくともしませんでした。

これは6月18日付、長崎新聞『声』欄に掲載された投稿記事です。

これは6月18日付、長崎新聞『声』欄に掲載された投稿記事です。

市役所の通用口や、佐世保川の向こうの合同庁舎方面へ。

市役所の通用口や、佐世保川の向こうの合同庁舎方面へ。 ここから市役所正面玄関に向かう人もいるので、ここでもアピール。

ここから市役所正面玄関に向かう人もいるので、ここでもアピール。 こちらが通用口。階段を降りていくと市役所食堂や喫茶店、売店へ。

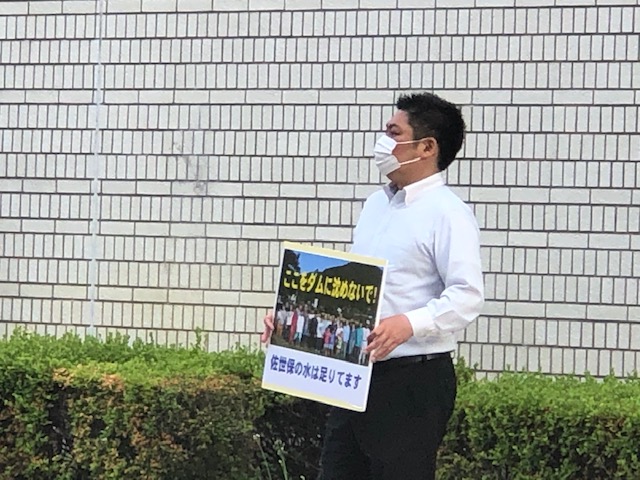

こちらが通用口。階段を降りていくと市役所食堂や喫茶店、売店へ。 その少し先で写真入りのボードを持っているのは市議のOさん。いろんな人が声をかけて行きます。さすが!立ってるだけで存在感がありますね~

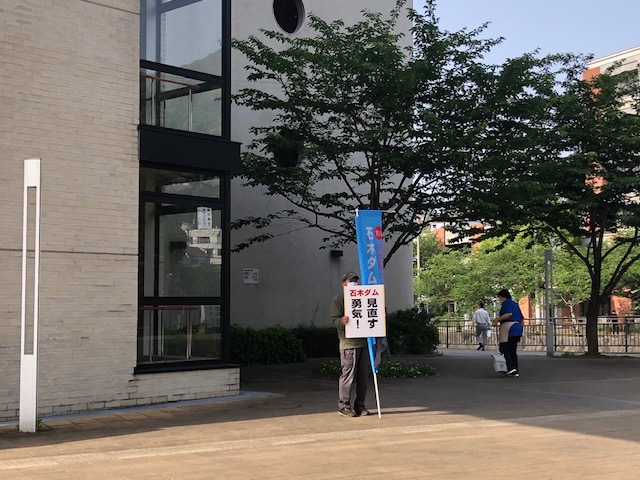

その少し先で写真入りのボードを持っているのは市議のOさん。いろんな人が声をかけて行きます。さすが!立ってるだけで存在感がありますね~ こちらは市営高砂駐車場。市役所や水道局、保健センターなどに来る人が使用している立体駐車場。その前でも静かに立って、幟とボードで訴え。

こちらは市営高砂駐車場。市役所や水道局、保健センターなどに来る人が使用している立体駐車場。その前でも静かに立って、幟とボードで訴え。 佐世保川にかかる橋の袂で小さなボードを掲げ続けるYさん。

佐世保川にかかる橋の袂で小さなボードを掲げ続けるYさん。