今日、佐世保市議会3月定例議会本会議において、私たちが提出した請願59号が不採択となりました。

その様子をインターネット中継で観ていましたが、

賛成したのは社民党市議の3名のみ、他の議員は皆反対。いつもと同じパターンです。

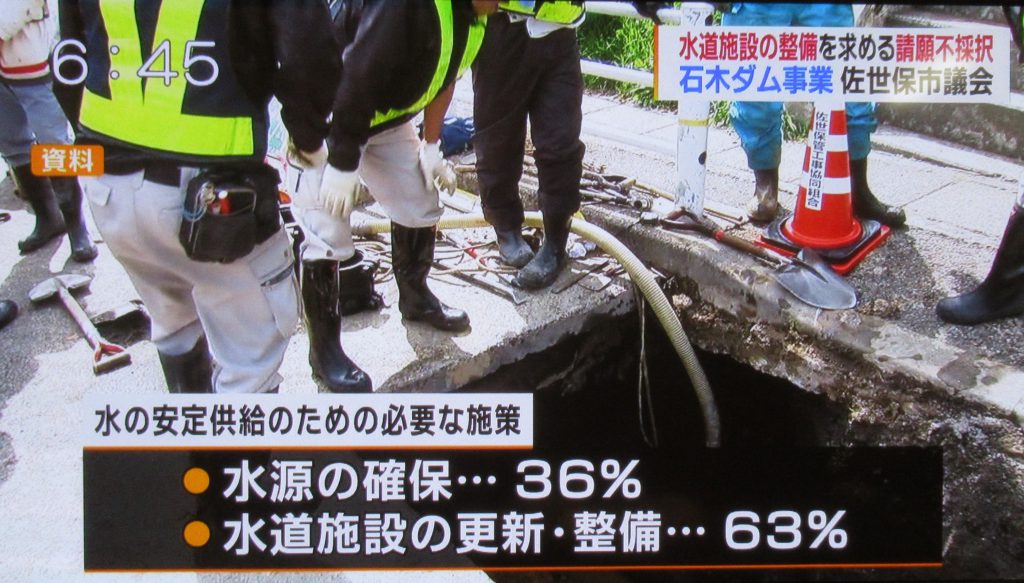

市民の63%が切望している漏水対策の強化を、市議の90%が反対したのです。もはや議員は市民の代弁者ではないようです。

この結果はわかっていました。本会議に先立ち、22日(木)、都市整備委員会で請願第59号についての審査がおこなわれ、そこでも賛成少数(賛成1:反対6)で不採択になっていましたので。

私たちがどのような請願をおこない、どのような理由で不採択となったのか、委員会の一部始終をお伝えします。

まず請願書はこちらです。

水道施設の更新・整備を求める請願書:2018年3月議会

請願者は5団体の他に、個人の方数名も名を連ねていますが、その部分は個人情報としてここでは削除しています。

また、この請願には次の資料を添付しています。

資料:水道事業業務実績

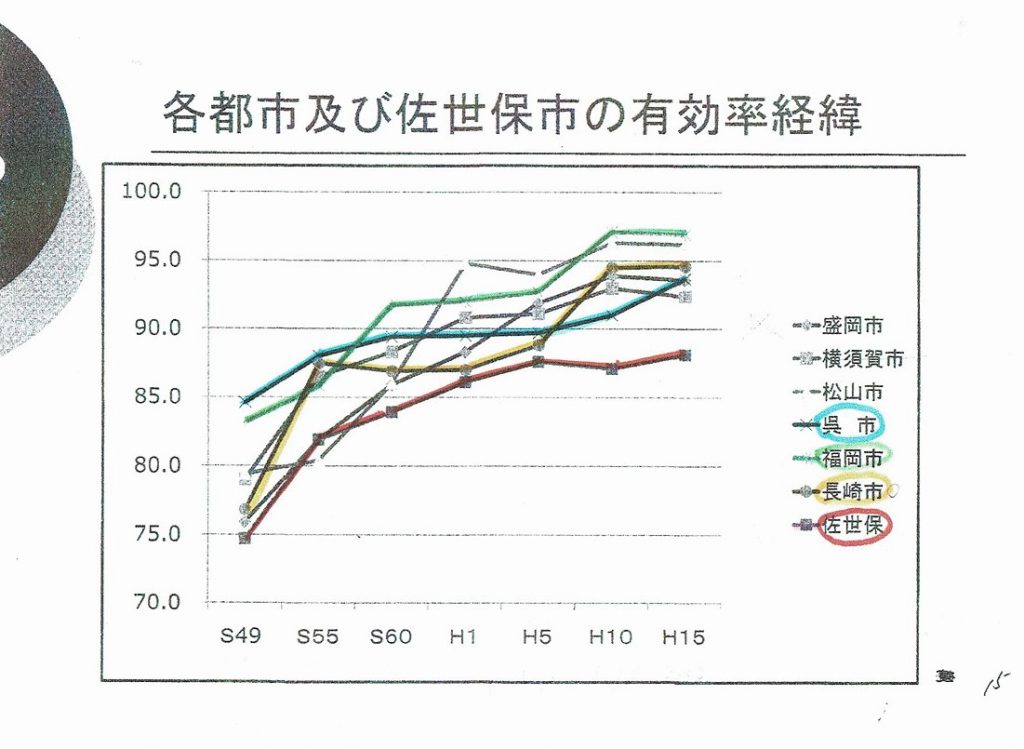

直近6年間の有効率や漏水率を示すための資料です。

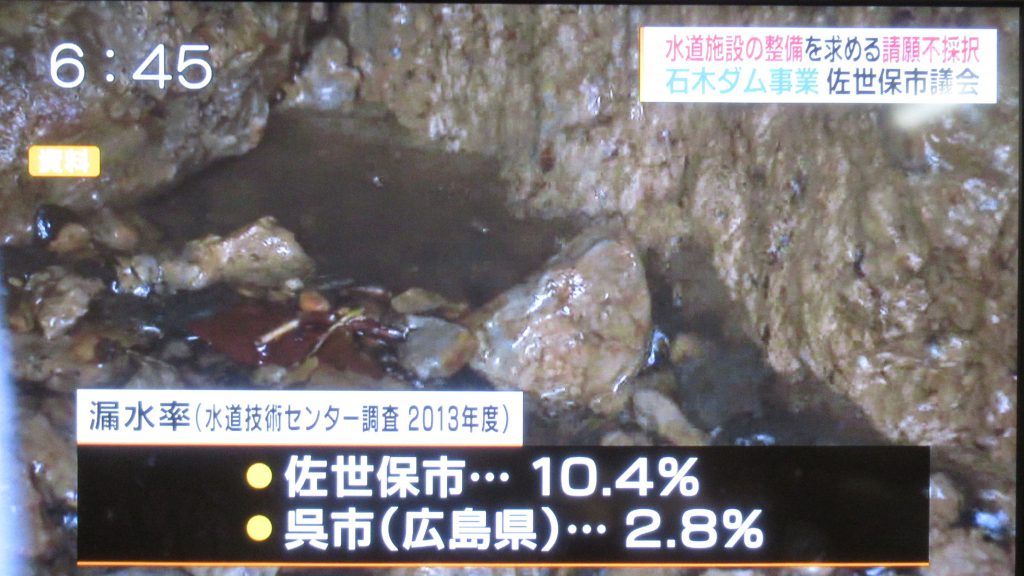

このように佐世保市全体の漏水率は11%台がずっと続いています。大規模水道事業体としては、最低ランクの漏水率です。

この請願書と資料を提出したのは2月23日で、それから約1ヶ月後、ようやく都市整備委員の皆さんに直接訴える機会がやってきました。発言者4名以外に傍聴者も12名参加し、市民の関心の高さが伺えます。

まず5団体を代表して、「佐世保の水と石木ダムを考える市民の会」のRさんが趣旨説明を行いました。

佐世保の水事情について昨年から市内各地で行っている勉強会でも漏水のことが大きな話題になっている。

厚生労働省は平成20年の水道ビジョンで、有効率の目標値を98%とした。長崎市や福岡市では95%前後と伸びているが、佐世保ではいまだに88%台が続いている。

水道局長も昨年「水資源の有効活用のため、漏水への対処と将来の漏水を予防する対策を継続的な取り組みとして進めます」と言っていた。

漏水率改善の数値目標と期限を設定して水道施設の早期更新・整備を行い、漏水を減らし、限りある水資源や財源を有効に使うことで安心できる市民生活になるようお願いしたい。

続いて「石木川まもり隊」のMが2つの資料を提示して補足説明をおこないました。

まず初めは、H28年度の漏水率~佐世保市と他都市の比較です。

佐世保市=11.3%、長崎市=6.4%、呉市=4.0%、福岡市=2.0%

佐世保の漏水率が高いのは、急峻な地形や旧海軍都市(戦後海軍から引き継いだ古い水道設備が多い)という歴史的背景が理由だと当局は説明するが、地形が似ている長崎市も歴史が似ている呉市も、漏水率は佐世保よりはるかに低い。また、平成6年の大渇水で佐世保と同様に渇水被害に苦しんだ福岡市は今では漏水率はなんと2.0%で、渇水都市だったからこそ水の有効利用に力を入れてきたことが推察される。

もう1つ資料を提示しました。これは2009年に「水問題を考える市民の会」がおこなっていた勉強会で、説明に来られた水道局職員から提供された資料です。

福岡市だけでなく、あの大渇水後は多くの都市が有効率を大幅にアップしていることがわかる。特に長崎市は、どうしてこれほど短期間で漏水を減らすことができたんだろうと不思議に思い、当時、長崎市の議員さんにお願いして調べて頂いた。

長崎市水道局職員の方の説明によると、給水区域をブロック化(当時667区画)することにより漏水箇所の特定が格段と向上し、漏水発見件数が増え、漏水量が減っていったとのこと。その効果は福岡や東京でも言われているが、佐世保ではこのブロック化がどこまで進んでいるのか?

また、ブロック化した後、それを活かした調査がどこまで進んでいるのか?

福岡市では毎年2900kmの配水管の漏水調査をしているとのことで、それは配水管総延長の74%にも及ぶ。(2012年5月 福岡市における水道管の漏水防止対策より)

佐世保市ではどのように取り組んでいるのか、具体的な計画が示されなければ、私たち市民には見えてこない。昨今では国もマスコミも水道設備の老朽化について盛んに警鐘を鳴らしている。このままいくと、水道料金の大幅値上げに繋がったり、経営破綻する水道事業者も出てくると言われている。私たち市民が安心して暮らせるよう、漏水半減を目指すこの請願に是非ご賛同頂きたい。

続いて、地域での勉強会の呼びかけ人となられたお2人からも発言がありました。

Yさん

私は梅田町の17班に住んでいるが、ここ3ヶ月で2回も漏水が起きた。業者が来て応急処置をしてもらったが、業者はどこから漏れているのかわからなかった。1か月後にまた漏れ出した。水道局も古い配管の把握ができていないようだ。これらは地上にあふれ出たから漏れがわかったが、地中に滲み込んでいく漏水がかなり多いのではないか?早く手を打たないと後手後手になってしまう。

Nさん

私は仕事で南アジアの方で暮らしたことがあるが、電気や水などのライフラインが劣悪だった。それに比べて日本はたいへん恵まれている。私たちは清潔な水を必要なだけ使って暮らしている。

市長や水道局長はさらに潤沢に供給するために石木ダムが必要だと言っているが、他者の住居を移してまで私たちは潤沢な水を求めてはいない。

漏水を止め、今ある資源を有効に使っていくことこそが重要だと思う。

その後、質疑に入りました。

橋之口委員:

他都市と比較すると佐世保の漏水率が高いのは確かで、それは水道局もわかっている。一方で、昭和47年から200億円のお金をかけて老朽管の張り替えをやっている。最近では年間8億円のお金をかけて7kmほど張り替えている。倍の張り替えをやるならコストも倍かかる。当然、水道料金に跳ね返る。それでもいいと市民は考えるだろうか?

Rさん:

予算は当然限られている。その中で何を優先するのかということだろう。他の部分を削るか、それでも足りなければ、きちんと市民に説明してお願いすることも必要だろう。勉強会の中では、漏水対策のための値上げに理解を示す市民もいた。しかし、余分な出費があるのでは?との意見もあった。

M:

優先順位の検討だと思う。例えば、石木ダム関連の来年度予算は4億2千万円で、漏水調査費は600万円しか計上されていない。これではあまりにも少ない。長崎市が漏水を止めると決意してからの調査費は、年間1億3千万円を超えていた。

林委員:

「漏水率の半減を期限設定して」とあるが、これはどういう意味か?1年間でという意味か?

Rさん:

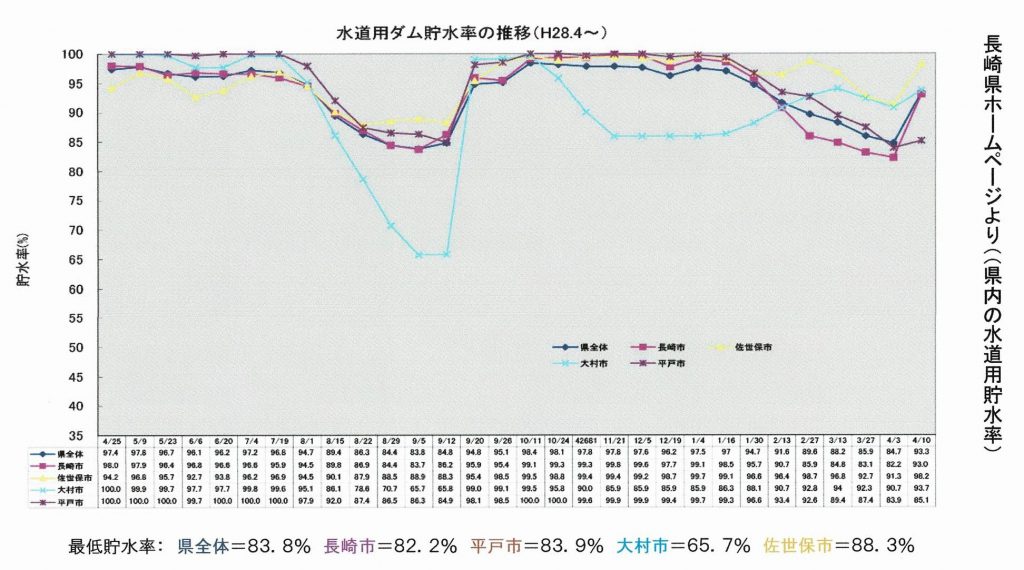

いま11%台で推移している。厚労省は有効率の目標値を98%としている。(つまり漏水率は2%)2%台は難しいとしても、せめて半減を目標にするとか、5年間でこれだけ減らすとか具体的な目標値を設定してほしい。5年間で5%前後改善した都市もいくつかあるので、5%とかを目標にしてもいいと思う。

林委員:

そのような趣旨は理解できるが、やはり佐世保の特殊性はある。地形とか基地の町とか、北松地域は産炭地であるとか。そこで水源の確保を目指すという歴史的背景がある。請願の趣旨は理解するものの、水道局の今年度の漏水対策は正しいのではないかと思っている。

永田委員:

期限を設定してというのは、30年度の中でという意味なのか、いつ頃までを想定しているのか?

Rさん:

30年度の予算はもう出されているし、それほど短期間でとは考えていない。今後の漏水対策を立てる際の要望としての請願である。

ここで質疑は終了、4時間後の裁決には代表者をはじめ4名が傍聴しました。

裁決の前に委員たちは各会派でまとめた意見と共に、請願への賛否を述べました。

市政クラブ:

水道局も重点施策として漏水対策を掲げている。

佐世保市は過去5年間に20億円をかけているが有効率の改善は0.8%である。半減(5.65%)を目指すなら水道料金に影響する。市民負担が大きくなる。老朽化だけでなく、喫緊の課題のダムにも対応していかねばならない。賛同は難しい。

緑生クラブ:

有効率が頭打ちなのは、ダムとの関連で二重投資の部分があり遅れているのだろう。その中で半減という目標は難しい。会派としては反対する。

市民クラブ:

30年度の管路更新はこれまでよりも2億円多い10億円が予定されており、水道局は有効率向上に努力している。半減となると莫大な経費が掛かり市民負担が大きくなり、他の事業への影響も出てくるので賛同できない。

社民党:

有効率が下がっているのを見ると、施設の老朽化が更新努力に追い付いているのではないか。この請願は30年度予算ということではなく、5年10年のスパンで目標値を設定してくれということである。2年後の水道ビジョン策定のとき、議会と行政が協力してやっていける課題であり、賛同する。

自民党:

都市計画税の大半を下水道事業に回している。それは市民の負担を減らすためである。損益分岐点を見る限り、老朽管の早期更新となると、収支バランスのやり直しが必要となる。この委員会だけでなく特別委員会での審査も経て慎重にやらなければならない。この請願の妥当性は確認できない。趣旨は理解できるところもあるが、「早期」という点で無理があり、不採択である。

公明党:

皆さんの気持ちはよくわかるが、漏水だけをやっていくわけにはいかない。全体的な観点から考えると財政的にも難しいところがあり不採択とさせて頂く。

以上です。

つまり、反対理由は、大きくわければ3つ。

➀水道局も漏水率の高さは認識しており、重点施策として取り組んでいる。

➁漏水半減を求めれば市民負担が大きくなる(水道料金値上げに繋がる)

➂早期の対策となると莫大な経費がかかり他の事業(石木ダム)への影響も出てくる。

平たく言うと、

➀水道局も毎年それなりのお金をかけて頑張ってるしー

➁漏水を半分に減らすには水道料金を上げなければならなくなるけど、それでもいいの?

➂漏水対策を急ぐなら他の事業(石木ダム等)の予算を削らなければならなくなり、それは困る。

ということのようです。

でも、それは違うと思います。

➀私たちは水道局が頑張っていないとは思っていません。でも、現実に漏水が減らないのなら、その原因と対策を追求するのは当然のこと。頑張ってるからそれでいいと目をつぶるのはおかしいでしょう?

佐世保市水道局は確かに老朽管の更新にはお金をかけています。しかし、漏水調査にはあまりかけていません。長崎市や福岡市に比べるとごくわずかです。漏水を減らすには漏水箇所の発見が先決ではありませんか?なぜそれに力を入れないのか、それが不思議でなりません。

➁水道料金の値上げをしなければ漏水対策が進まないというのは論理の飛躍です。無駄な事業の見直しや優先順位の見直しが先です。一般企業では考えられない発想です。

➂石木ダム予算を削られるのは困る?つまり、優先順位は漏水を減らすことよりも石木ダム建設が大事?ムダを無くすよりダムを造ることが大事。それが本音?

今日の本会議で賛成討論をなさった永田議員はこのように述べていました。

請願者は石木ダムと結び付けたくはないと言っていた。それでも議会がダムの関係を理由に反対するのであれば、「自分たちの漏水対策が他都市に比べて不十分なまま、お宅の土地を明け渡してダムを造らせてくれと言えるのか」と言いたい。

今回の請願は多くの市民の思いであり、佐世保市水道の現状を踏まえた現実的な対応を求めるものである。

そうなのです。

多くの市民がそう思っています。

石木ダムがあった方がいいと思ってる市民でも、こんなに漏水が多いと「お願いしよう」と言われても、お願いしにくいよな~と。

それがごく普通の心理ではないでしょうか?

自分が水を無駄にしてることは改めないで「水が足りないから、もっとちょうだい」とは、よほど図々しい人でも言えませんよね~

サセボシギさんの多くはよほど図々しい人以上?ってことになるのかな~(>_<)

じゃなくて、お読みください。

じゃなくて、お読みください。