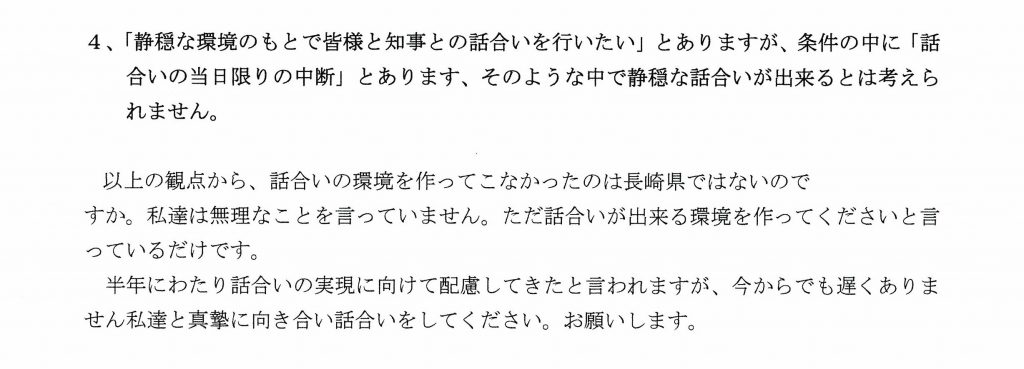

7月27日、こうばるの皆さんは「話し合い」について二度目の記者会見を行いました。

それは、7月19日付の土木部からの文書に対する回答の真意を丁寧に説明し、理解してもらうためです。

それは、7月19日付の土木部からの文書に対する回答の真意を丁寧に説明し、理解してもらうためです。

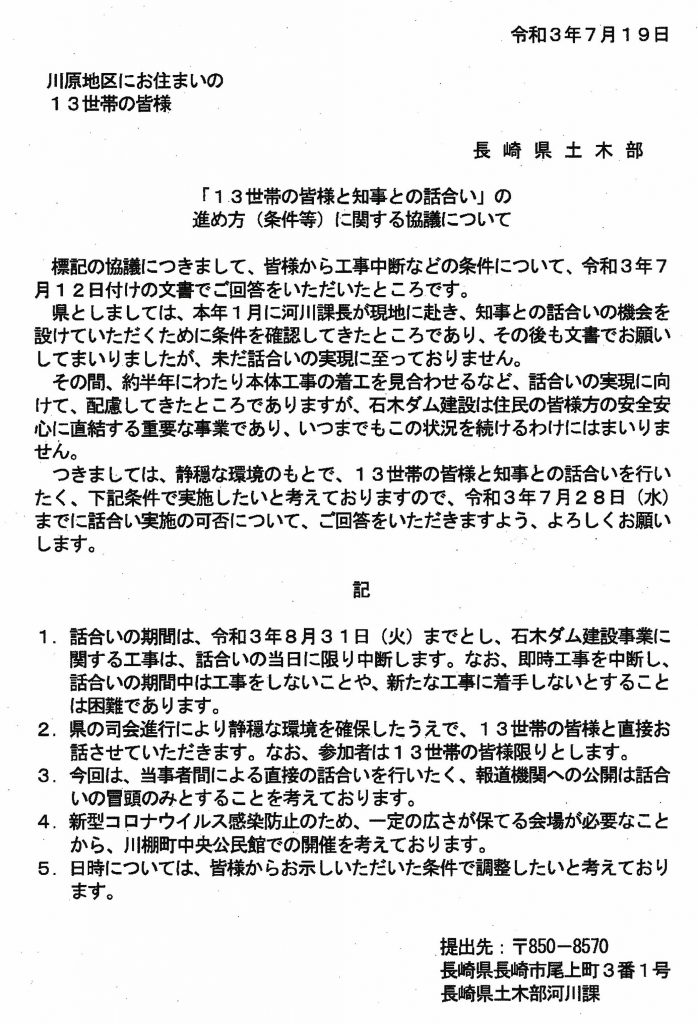

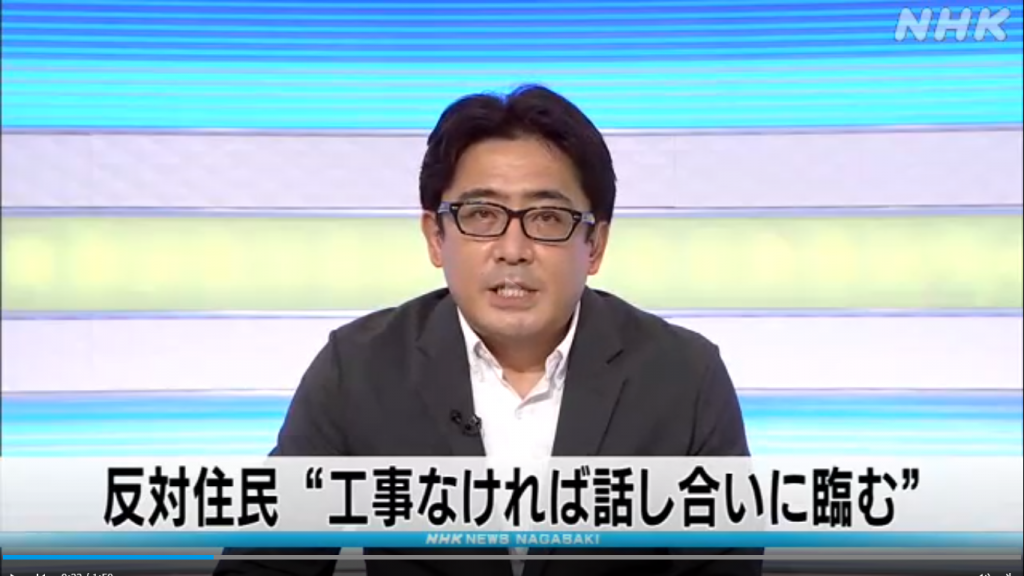

土木部から届いた4回目(19日付)の文書はこちら。

要点は以下の7つほど。

1.話し合いの期間=今年の8月31日まで。

2.工事について=中断するのは話し合い当日だけ。新たな工事には着手しない。

3.参加者=13世帯の皆様だけ。

4.司会進行=県。(静穏な環境を確保するため)

5.報道機関への公開=冒頭のみ。

6.会場=川棚町中央公民館(コロナ対策のため)

7.日時=皆様の条件に基づき調整する。

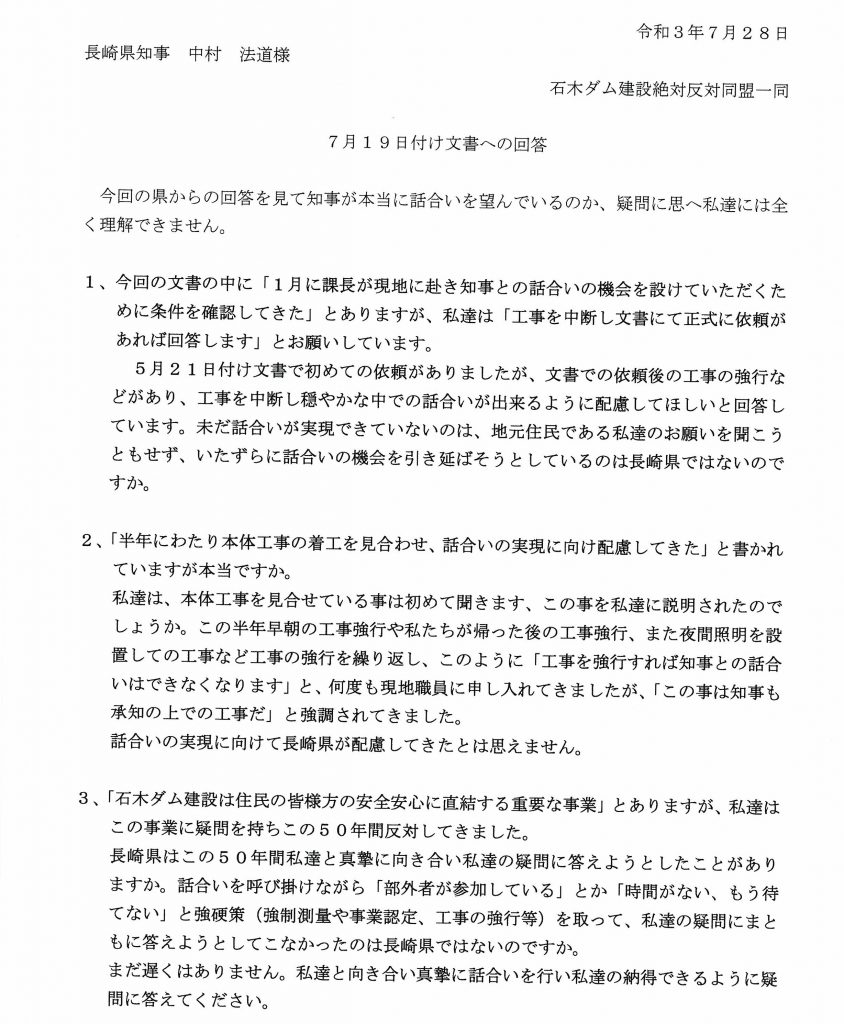

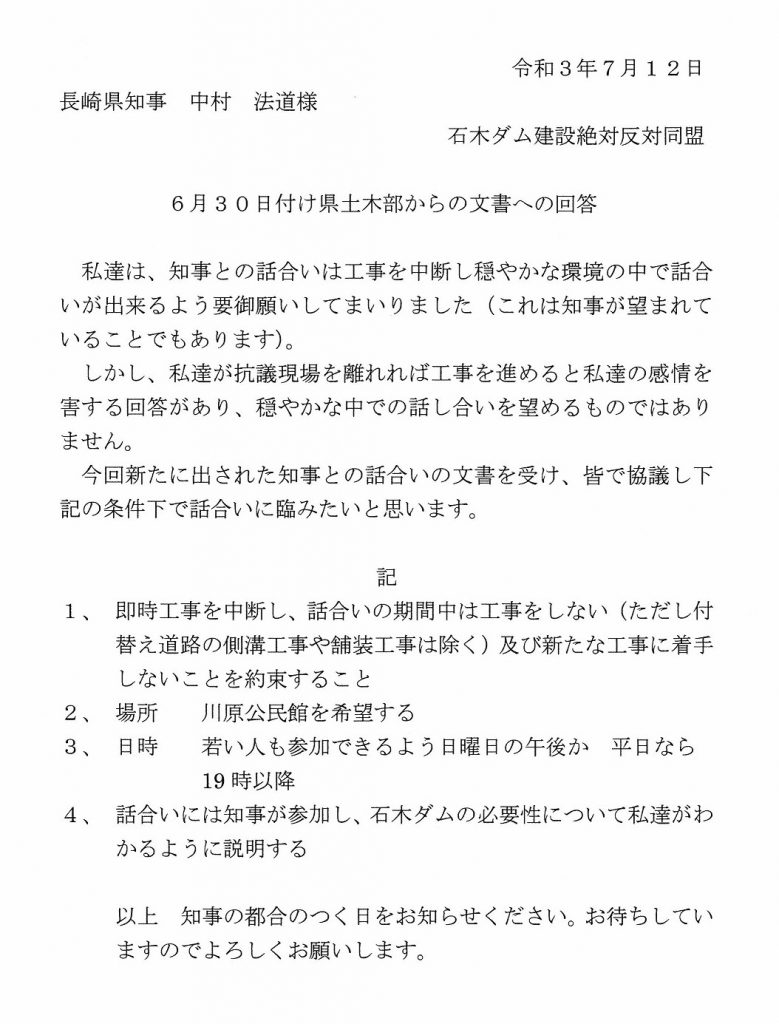

それに対する同盟の回答はこちら。

今回の文書は回答と言うより、19日付の土木部からの文書の前文への抗議であり、知事に事実を知ってほしいという訴えです。

1.話し合いの条件(工事の中断と文書での正式依頼)は、1月時点に課長に伝えていたが、土木部から初めて文書が届いたのは5月21日付で、その後も工事は強行された。

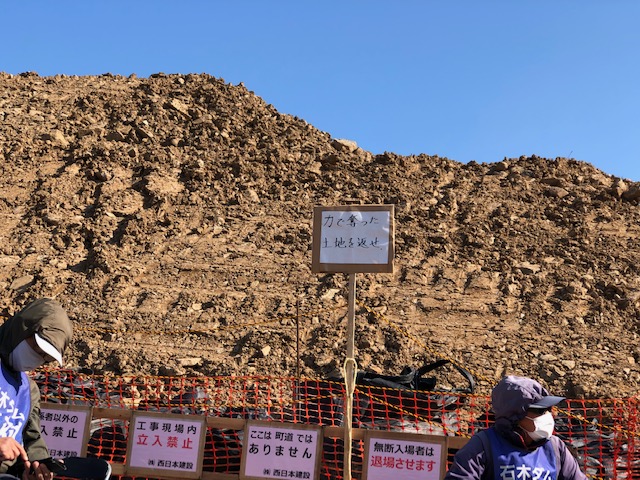

2.「半年にわたり本体工事の着工を見合わせていた」など私たちは知らなかった。何の説明も無いし、この半年、夜間や早朝など工事が強行されていた。

3.「石木ダム建設は住民の皆様方の安全安心に直結する重要な事業」とあるが、私たちにはそこが理解できない。私たちの納得のいく説明をすべき。

4.「静穏な環境のもとで」とあるが、当日限りの工事中断では静穏な話し合いはできない。

5.今からでも遅くない。話し合いのできる環境を作ってほしい。

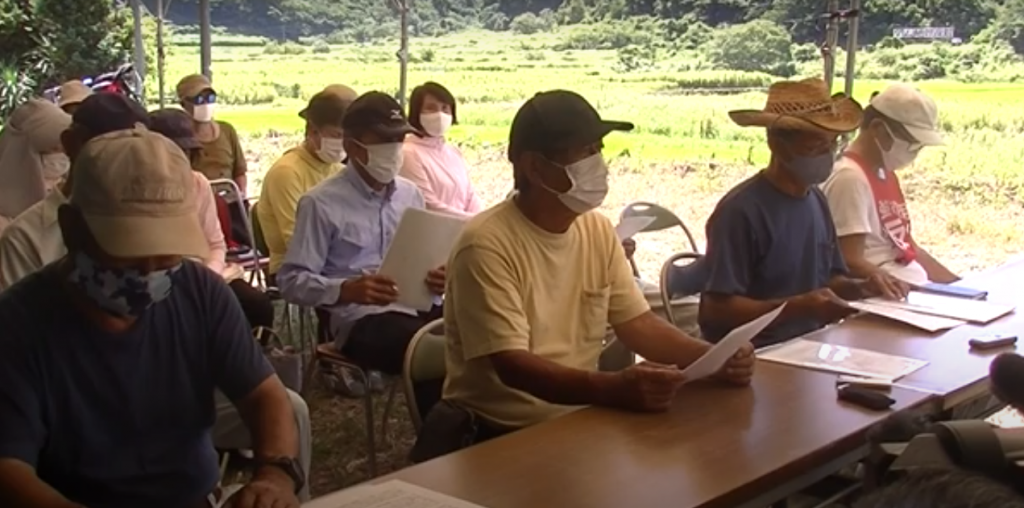

以上の内容について、岩下和雄さんを中心に、こうばるの皆さんから丁寧な補足説明が行われました。県と私たちの主張のどこがどのように違っているのか、それは何故なのか、理解した上で報道してほしいとの願いからでした。

記者団から出された主な質問と川原の皆さんの答えの要約は以下の通り。

Q:7月19日付の土木部から出されている条件の中で受け入れられるものと受け入れられないものについて確認したい。

A:会場と日時については問題ないが、話し合いの期限を切ったり、工事の中断は話し合いの当日だけなどあり得ない。

Q:最も受け入れがたいのは、工事の中断は話し合いの当日だけということか?

A:そうだ。みんな炎天下で毎日座り込みをしている。心身共に余裕はない。そんな中で静穏な話し合いができるはずがない。それがなぜ理解できないのか私たちにはわからない。

Q:話し合いを県が8月31日までと期限を切っているのはアリバイ作りとみているのか?

A1:そうだ。明日回答を送ってすぐに県が対応したとしても8月はお盆もあり、実際に話し合いができるのは1回か2回だろう。そんな少ない回数で納得のできる話し合いになるはずがない。事業認定の時も話し合いは形だけだったし、事業再検証の時は検討の場に私たちが参加することも許されなかった。

A2:先日の新聞投書欄に出ていたが、長崎空港建設の用地交渉の際には、当時の久保知事が自ら出かけ、住民が納得するまで話し合いを求めた。中村知事も人間らしい心を持った政治を行ってほしい。

Q:返事はあくまでも知事宛に送るのか?

A1:そうだ。私たちが話し合う相手は知事だから。

A2:私たちは知事宛に送っている。知事の名前で返事が送られてくるべきだ。

A3:2019年9月県庁での知事との面談の後、知事の名前で公印も押された文書が届いたが、それ以降は一切無い。

Q:今回で4回目となるが、皆さんは毎回言葉を尽くして同じような趣旨のことを書かれているが、県に伝わっていないのは何故か?この現状をどう見ているか?

A:知事がこのやり取りを見ているのかも私たちにはわからない。誰かが握りつぶしている可能性もある。

などの質疑応答を終え、最後に岩下さんは、このように締めくくりました。

私たちは決して話し合いを拒んでいるわけではない。

話し合いのできる環境を作ってほしいと言い続けてきた。

その上で、知事と話し合いがしたい。

時間が無いというが、これは50年も前からの問題。

私たちも歳をとったが、まだまだ元気。

私たちが死んでも、次の世代が反対を続ける。

仮にダムができても禍根を残す。

全国の人々が見守っている。

時間をかけて話し合うべきだ。

約1時間の記者会見でしたが、記者の皆さんはどのように受け止められたでしょう?

多くの方がきっと理解を深められたことと思いますが、私もあらためて気づいたことがあります。

それは「話し合い」の意味と、その重さの違いです。

県職員(土木部)の皆さんは、まさにアリバイ作りのように、2~3回やればいいんじゃないの?と思っていたかもしれません。

私たち県民の多くも、期間は1ヶ月もあれば十分じゃないの?と感じていたかもしれません。

しかし、こうばるの皆さんが求めているのは、そんな軽い「話し合い」ではありません。

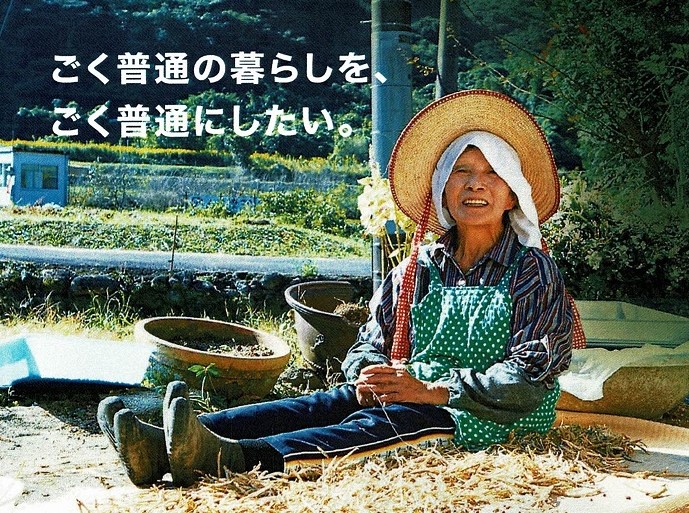

遥かに重くて深い・・49年前に交わされた覚書の延長としての「話し合い」です。

「調査の結果、(ダム)建設の必要が生じた時は、あらためて協議の上、書面による同意を受けた後(事業に)着手する」と約束したはずの協議が未だにきちんとなされていない。

それなのに土地も家も強制収用され、工事は強行されている。いつになったら協議するのか?という半世紀も待ち続けてきた「話し合い」です。

中村知事だけのせいではありませんが、長崎県政が先送りしてきた不誠実な政治の償いをするチャンスです。

「今からでも遅くない」と言う川原の皆さんに、どうか応えてほしい。

それができないと言うなら、知事にとっては、「本当に必要で、どうしても造りたいダム」ではなさそうですね。

なぜかみんなとびきりの笑顔になってしまいます。

なぜかみんなとびきりの笑顔になってしまいます。