2月13日、私たちは東京に向かいました。石木ダム問題を全国に広めるために、上告した最高裁でしっかり受け止めてもらうために、また、国交省や厚労省に実状を伝えるために・・・盛り沢山の目的を詰め込んだ東京行動でした。

その報告です。少々(ではないか・・)長くなりますが、よかったらお付き合いください。

午後1時 三宅坂小公園に集合!

なぜこの公園で集会をしたのか。それは、目の前に最高裁があるからです。(上の写真の樹木の後ろの白い建物が最高裁)

なぜこの公園で集会をしたのか。それは、目の前に最高裁があるからです。(上の写真の樹木の後ろの白い建物が最高裁)

石木ダム事業認定の取り消しを求めた裁判で、昨年11月、福岡高裁は、一審通り私たちの訴えを棄却しました。そこで、私たちはすぐに最高裁へ上告しました。手続き上、その書類(上告理由書など)はまだ最高裁には届いていないので直接アピールすることはできませんが、せめて、そのそばで、集まって下さった皆さんに弁護団からの話を聞いて頂きたいと思ったのです。

まずはじめに、弁護団事務局長の平山博久弁護士から裁判の経過報告があり、こんな言葉も添えられました。

忘れてならないのは裁判は手段の1つであり、判決が出たからと言って全て解決するわけではない。あくまでも自分の権利は自分で守るということを確認しよう。

忘れてならないのは裁判は手段の1つであり、判決が出たからと言って全て解決するわけではない。あくまでも自分の権利は自分で守るということを確認しよう。

他にも、長崎県と福岡県から駆けつけた弁護士全員が、マイクを握り伝えました。

高橋謙一弁護士

高橋謙一弁護士

一昨日この弁護団の副団長だった板井優弁護士が亡くなりました。昨日がお通夜でした。板井先生に安らかに眠って頂くためにも、石木ダムは絶対に造らせてはならない!

緒方剛弁護士 福岡高裁判決の一番の問題は、我々が指摘した点について全く言及せずに、国や県の言い分だけを鵜呑みにした判決だったこと。それを最高裁は許さないだろう。

福岡高裁判決の一番の問題は、我々が指摘した点について全く言及せずに、国や県の言い分だけを鵜呑みにした判決だったこと。それを最高裁は許さないだろう。

魚住昭三弁護士

私は裁判所以外の場で頑張っています。市民運動が大きくならないと裁判を支えられないから。川棚町や佐世保市以外の県民にも考えてもらいたい。まずは県都長崎市から広げたいと頑張っているところです。

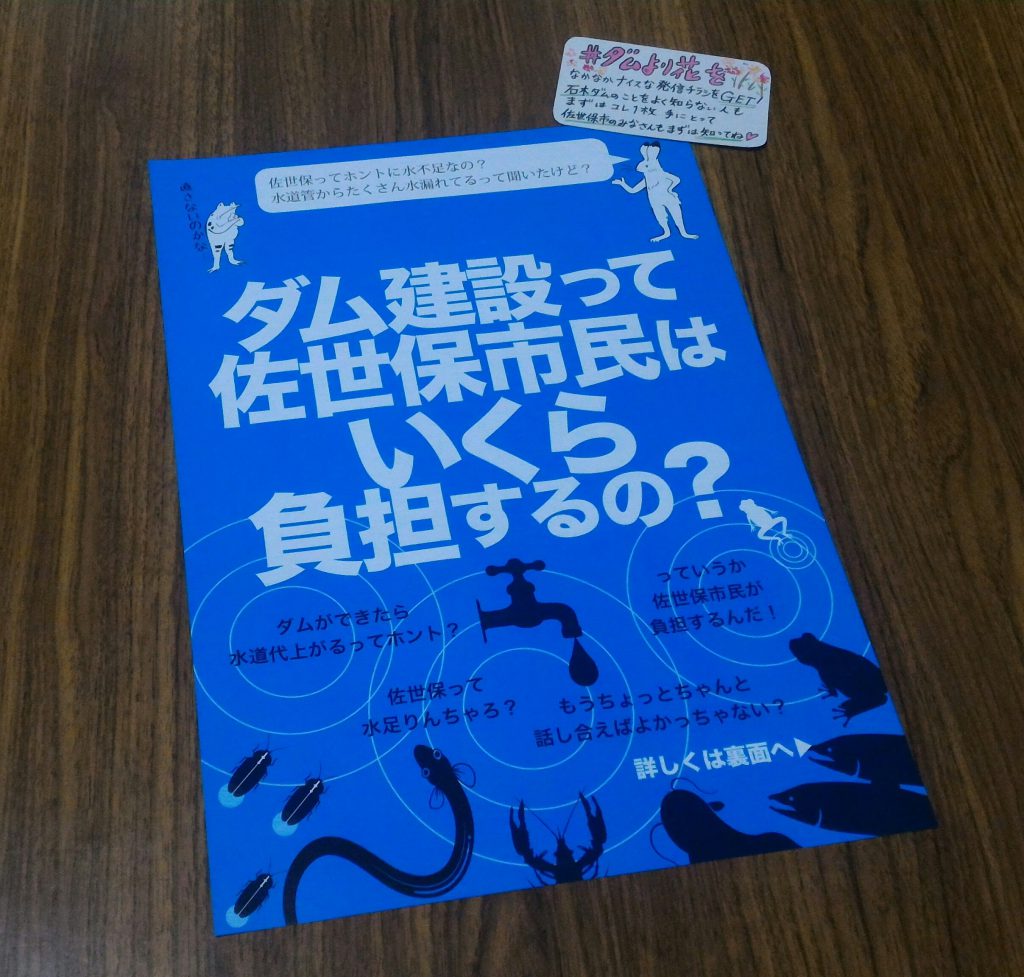

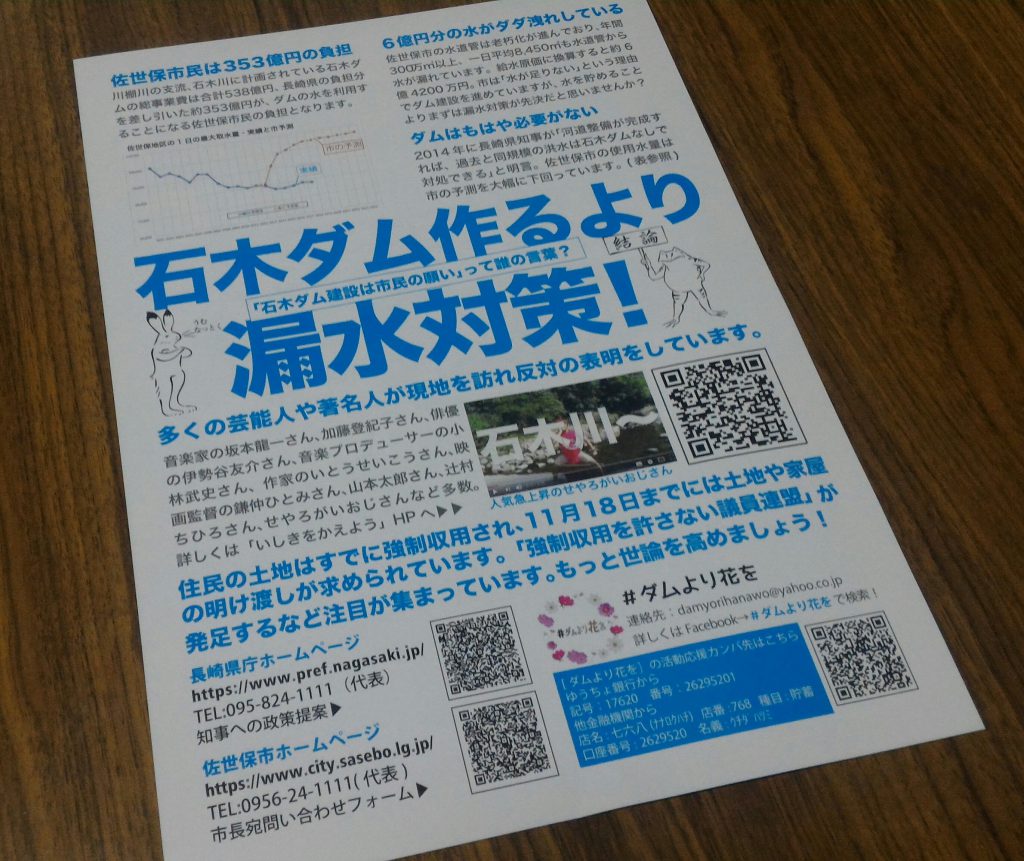

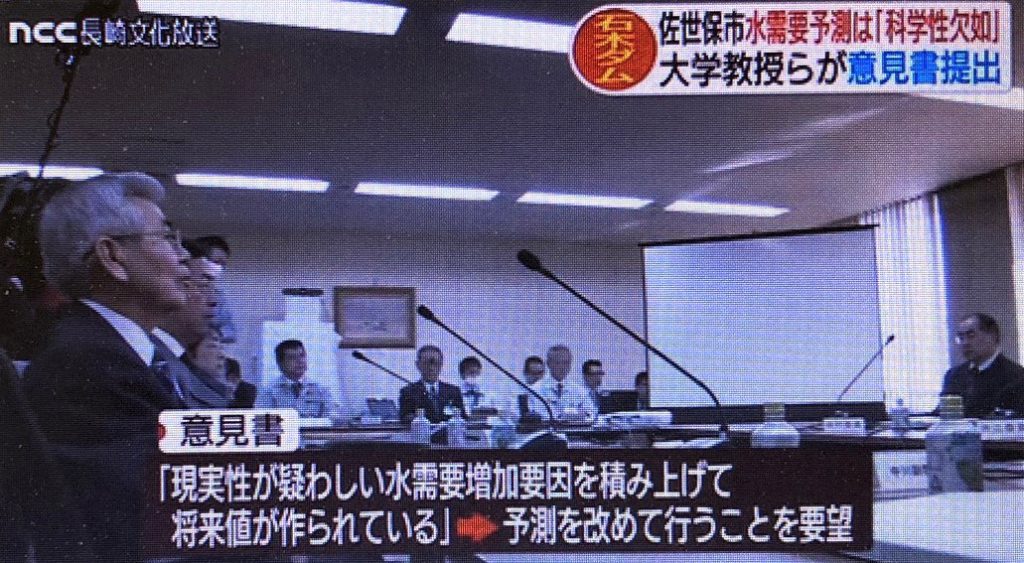

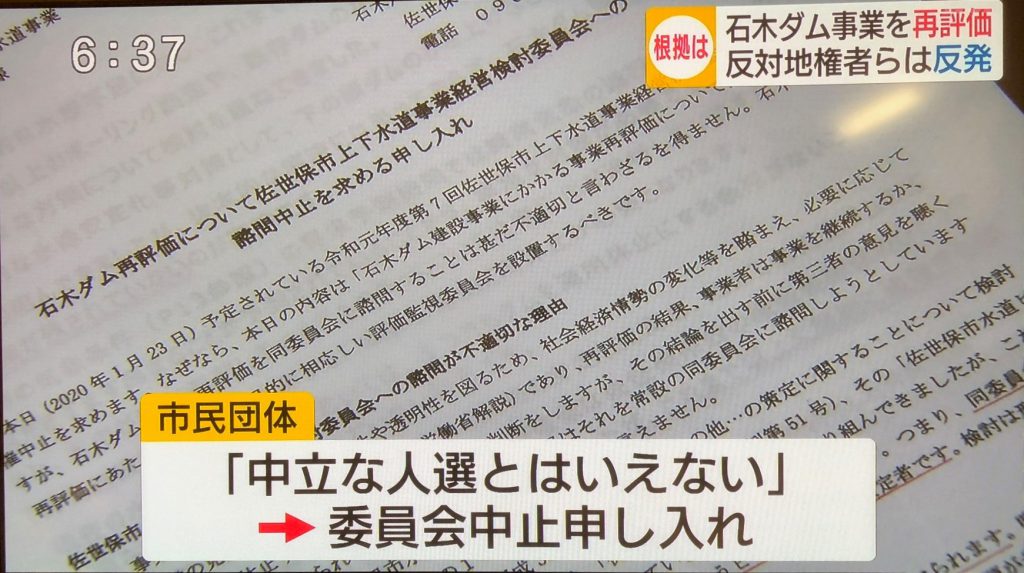

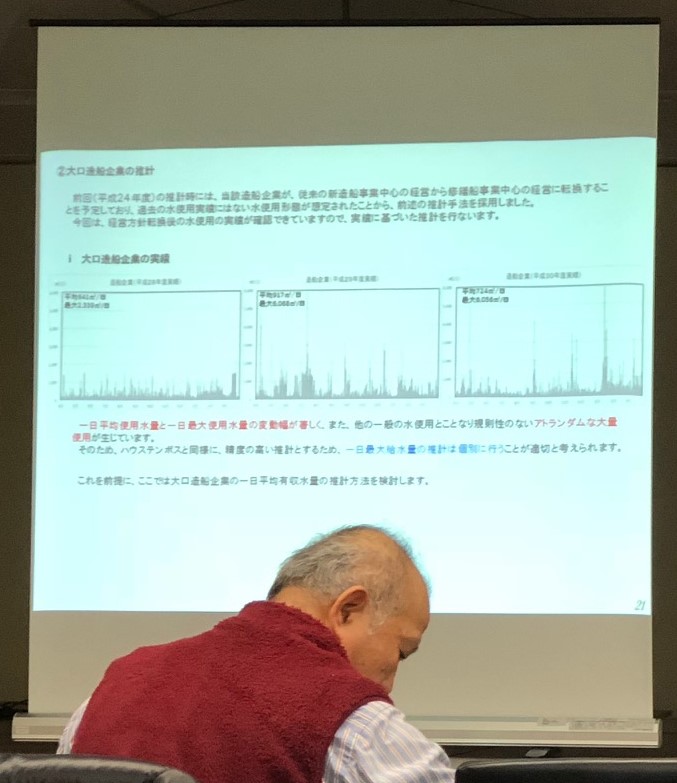

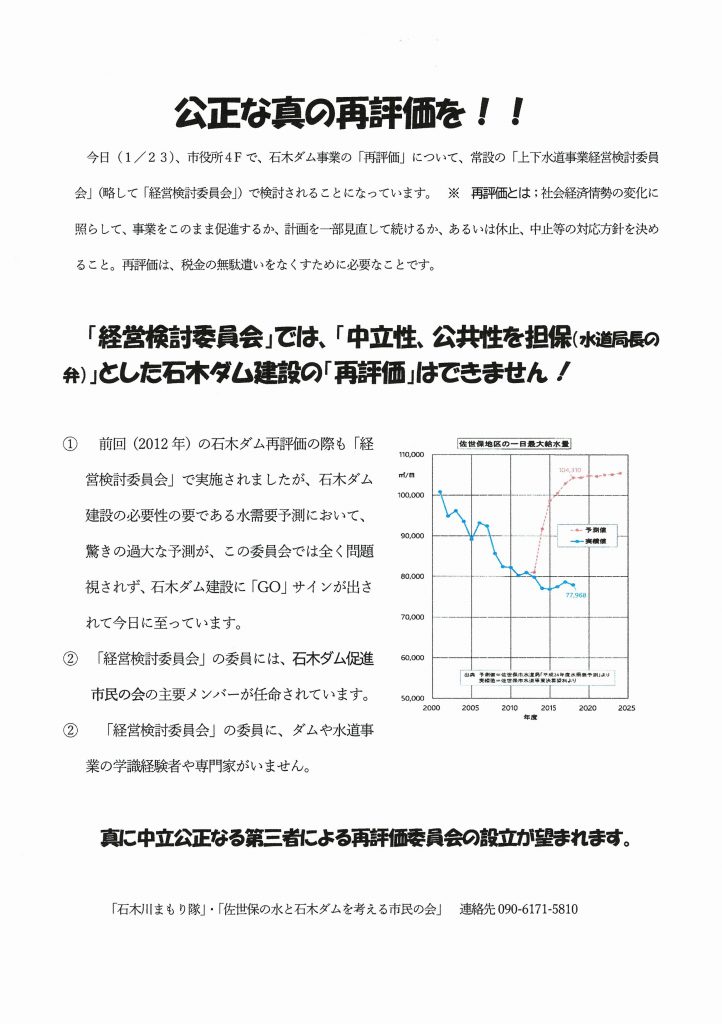

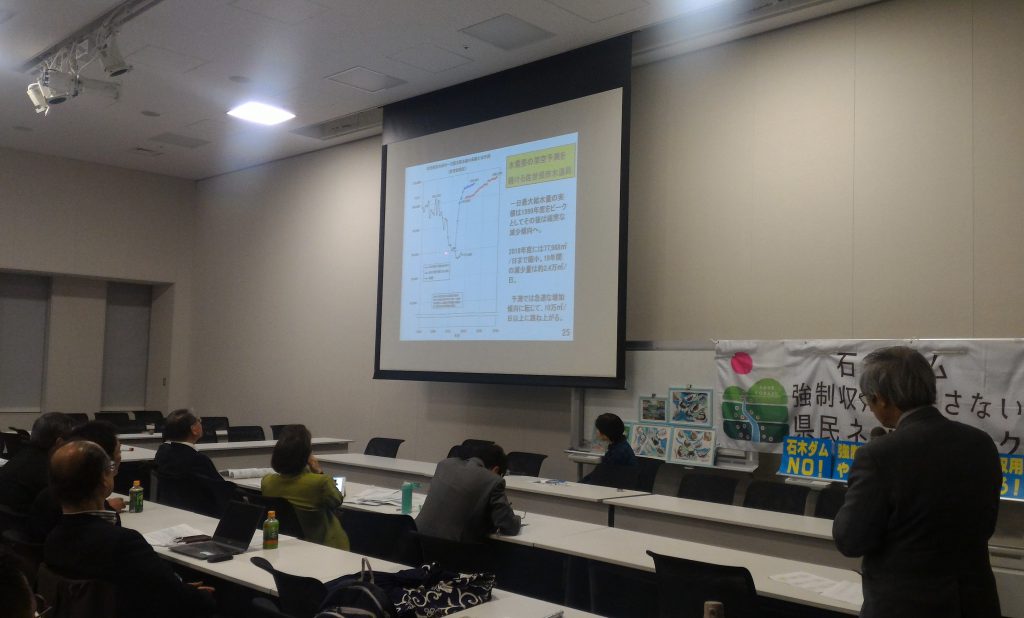

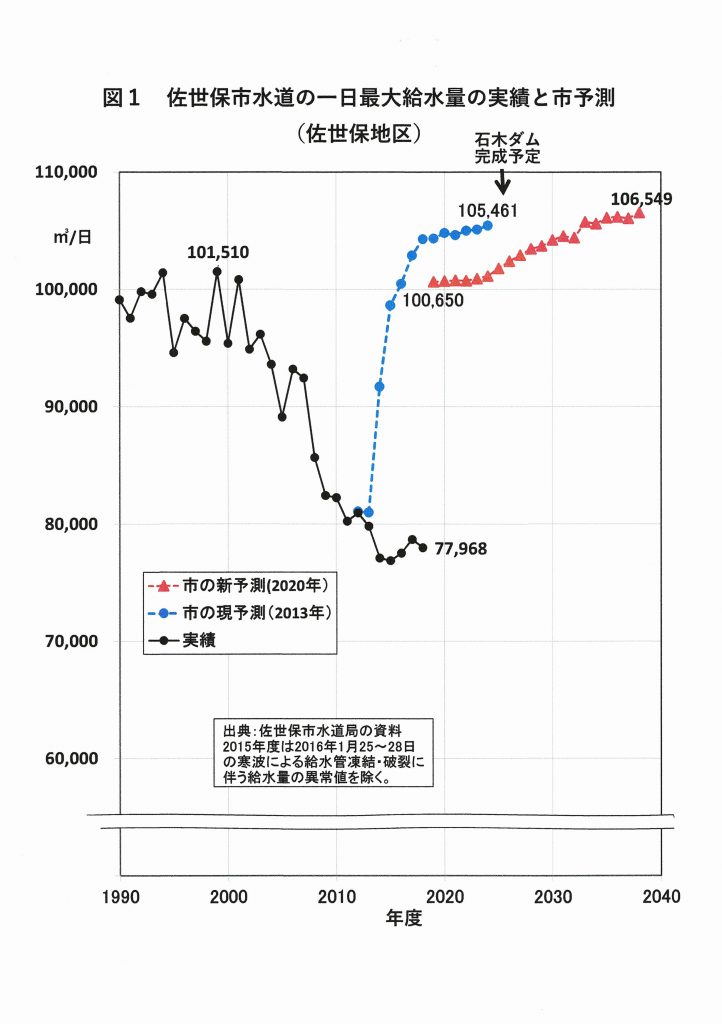

毛利倫弁護士 私は利水担当で、中でも業務営業用水と工場用水を担当しています。現在進行中の再評価においても、あり得ない手法を使って水需要を大きく水増ししています。この佐世保市のデタラメさを裁判でも暴いていきたいです。

私は利水担当で、中でも業務営業用水と工場用水を担当しています。現在進行中の再評価においても、あり得ない手法を使って水需要を大きく水増ししています。この佐世保市のデタラメさを裁判でも暴いていきたいです。

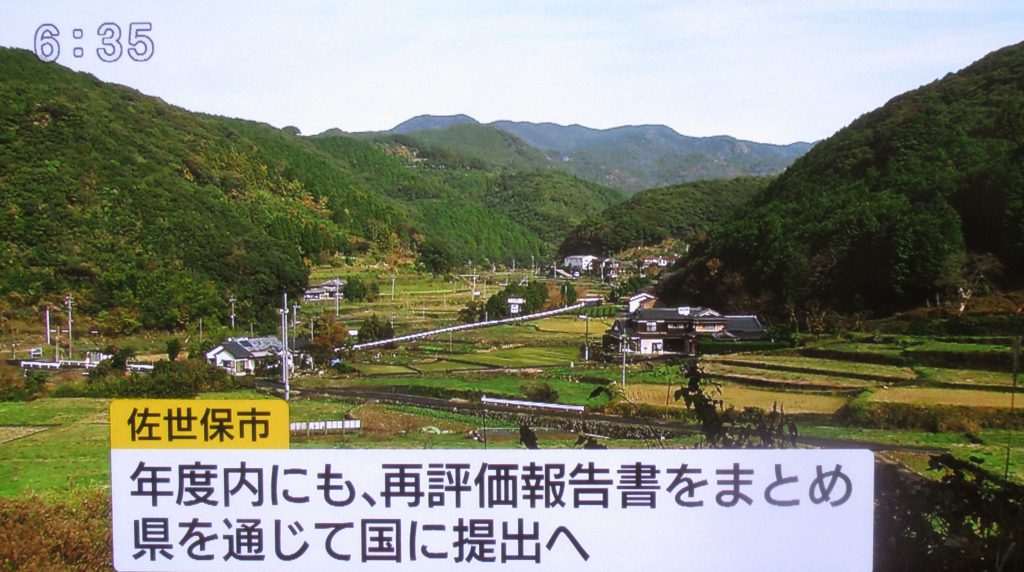

八木大和弁護士 私は生活用水を担当しています。我々弁護士は問題点を論理的に追及し書面を書いていますが、そうさせるのは怒りです。こうばるの自然、文化、歴史を、必要のないダムの底に沈めてしまっていいのか、という怒りです。裁判で勝つことも大事ですが、この怒りの声をいろんな方面からあげて、ダムを止めましょう。

私は生活用水を担当しています。我々弁護士は問題点を論理的に追及し書面を書いていますが、そうさせるのは怒りです。こうばるの自然、文化、歴史を、必要のないダムの底に沈めてしまっていいのか、という怒りです。裁判で勝つことも大事ですが、この怒りの声をいろんな方面からあげて、ダムを止めましょう。

鍋島典子弁護士 事業認定取消訴訟と並行して闘っている工事差止訴訟の判決もまもなく出ます。こちらの裁判では、いま権利侵害が行われていることを立証するために、いまダムが必要なのかということを問題にしています。住民の方が住み続けている1日1日がダムが要らないということの証となっています。県が石木ダムやめたと言うまで頑張っていきたいと思います。

事業認定取消訴訟と並行して闘っている工事差止訴訟の判決もまもなく出ます。こちらの裁判では、いま権利侵害が行われていることを立証するために、いまダムが必要なのかということを問題にしています。住民の方が住み続けている1日1日がダムが要らないということの証となっています。県が石木ダムやめたと言うまで頑張っていきたいと思います。

集まった支援者からも・・・

奥州光吉さん(成瀬ダムをストップする会) 長崎のTV局が作ったドキュメンタリー「はるなの故郷」を観ました。私も百姓として、あの風景を絶対に残すべきだと思いました。

長崎のTV局が作ったドキュメンタリー「はるなの故郷」を観ました。私も百姓として、あの風景を絶対に残すべきだと思いました。

野村羊子さん(三鷹市議会議員) 強制収用を許さない議員連盟の1人です。

強制収用を許さない議員連盟の1人です。

公共事業をゴリ押しする時代は終わっています。昔々作った計画をそのままやろうとすることのおかしさ、50年先には要らないものは早く止めなきゃ!綿々と続いてきた暮らしを奪ってはいけません。仲間を増やすよう頑張ります!

そして、原告を代表して岩下和雄さんから挨拶。

長崎地裁の判決は「ダムは無いよりはあった方がいい」でした。私たちは控訴したが、福岡高裁は地裁の判決をそのまま認めてしまいました。しかし、私たちは負けません。昨年、私たちの土地は取られてしまったが、今も住み続けています。これからも住み続けます。皆様のご支援を糧にこれからも頑張っていきます。よろしくお願いいたします。

長崎地裁の判決は「ダムは無いよりはあった方がいい」でした。私たちは控訴したが、福岡高裁は地裁の判決をそのまま認めてしまいました。しかし、私たちは負けません。昨年、私たちの土地は取られてしまったが、今も住み続けています。これからも住み続けます。皆様のご支援を糧にこれからも頑張っていきます。よろしくお願いいたします。

最高裁前での集会は1時間ほどで終え、みんな揃って衆院第一議員会館へ移動。

公共事業チェック議員の会によるヒアリングを傍聴するためです。

大会議室には、厚労省と国交省の担当職員7名、チェック議員7名(大河原雅子衆議院議員、武田良介参議院議員、嘉田由紀子参議院議員、山添拓参議院議員、松平浩一衆議院議員、初鹿明博衆議院議員、阿部知子衆議院議員)、そして水源連や石木ダム対策弁護団、地元住民、佐世保市民等も参加し、傍聴者もたくさん詰めかけました。

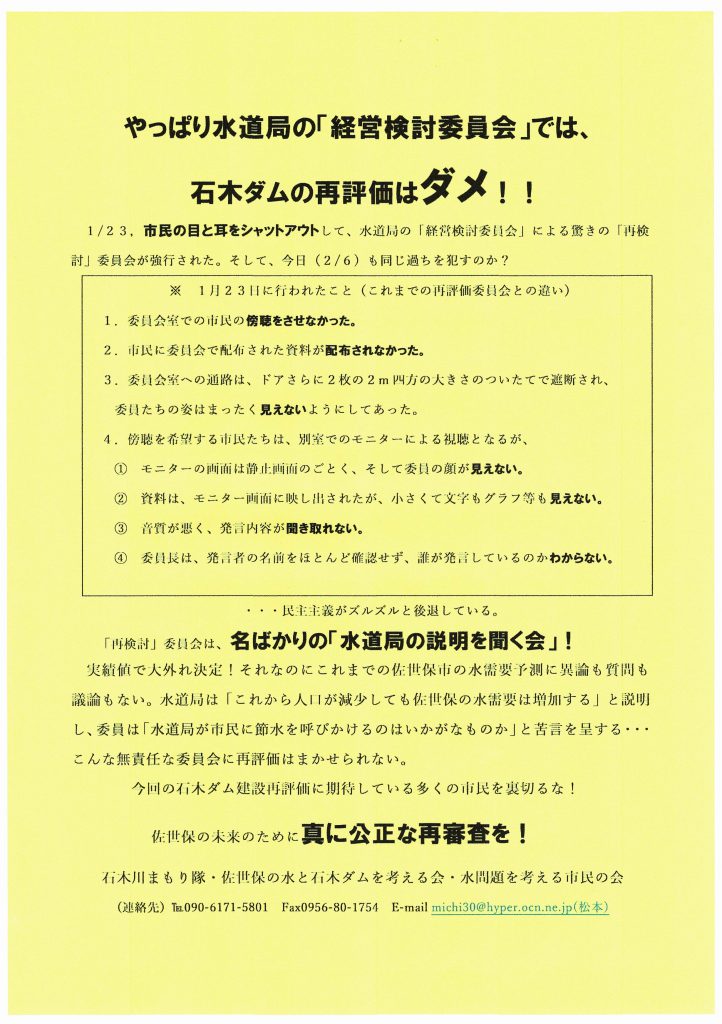

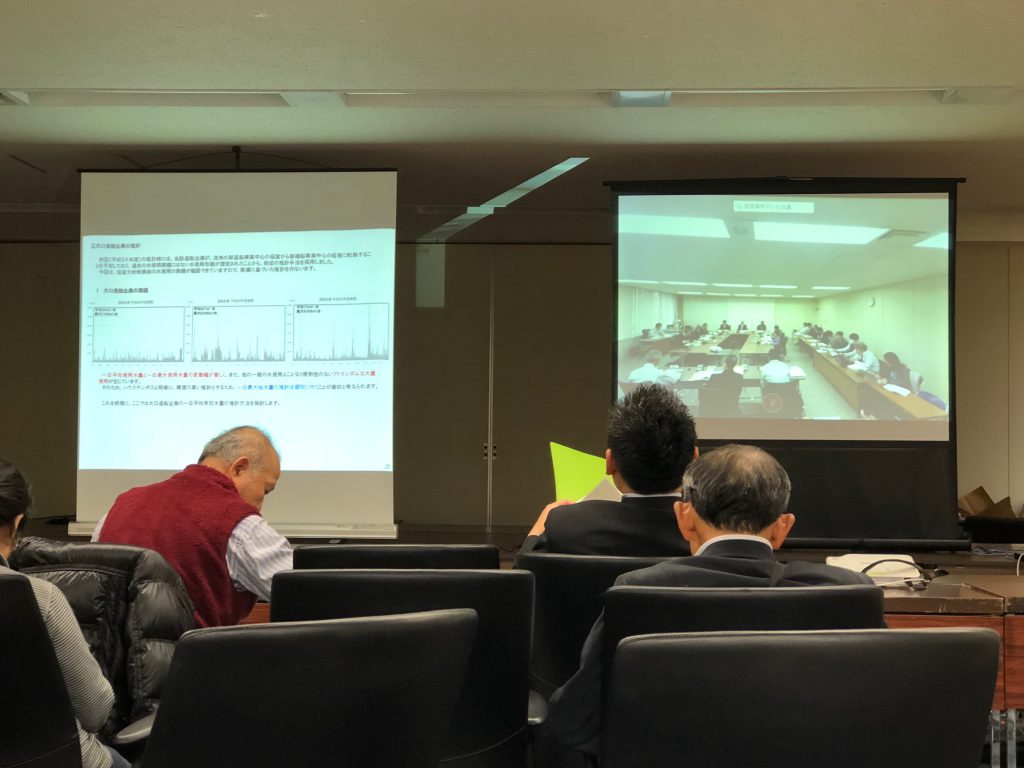

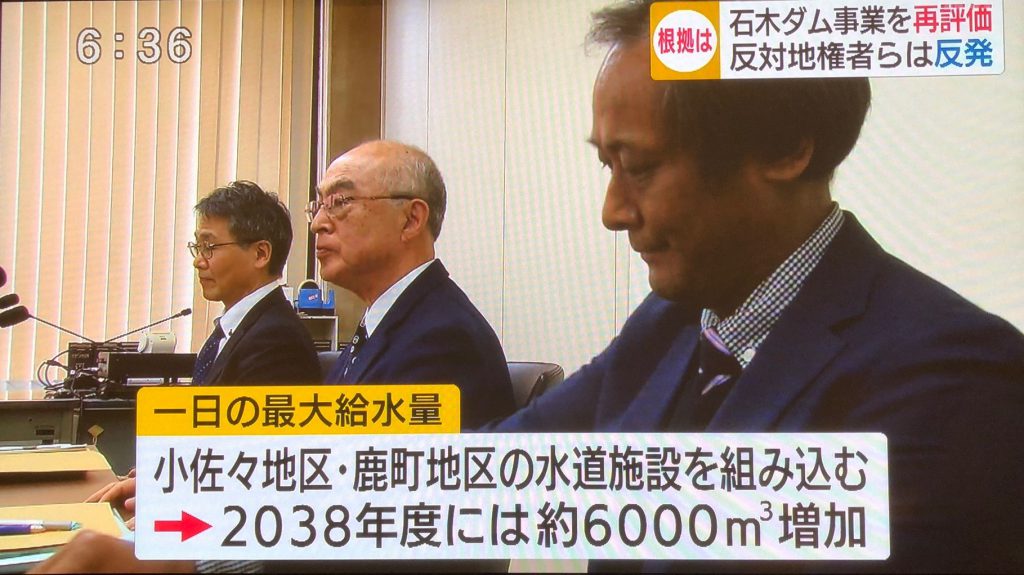

15:00~16:00 まずは厚生労働省水道課へのヒアリングです。

水道課課長補佐の池田大介氏など2名。

1時間に及ぶやり取りの中で判明したことは、ごくわずか。

➀再評価は、いつまでに仕上げねばならないという期限はない。

➁1月8日に佐世保市水道局水源対策企画課の職員と本省で協議し、内容を確認した。

それ以外は、何を聞いても「一義的には佐世保市が判断すること」「まだ再評価が進行中なので報告がでてから、それを見て検討する」などと言い、明確な回答はしません。逃げているとしか思えない内容でした。

例えば、慣行水利権について。

弁護団:佐世保市は慣行水利権を保有水源とは認めていない。渇水時にも一定の取水実績があるのに。それを国は把握していたか?

厚労省:取水実績は承知していない。

水源連:慣行水利権は普通は認可水利権にしますよね?長崎市は慣行水利権を保有水源としてカウントしています。

厚労省:水道法では取水の確実性を求めていて、そのような能力はないと佐世保市が言っている。

水源連:佐世保市は意図的に排除しているとしか思えない。取水の確実性の判断は厚労省ではしないのか?

厚労省:一義的には佐世保市である。事業者の水源について、我々の方で個別に取水実績の確認はやっていない。

チェック議員:通常はやっていなくても、これだけ問題になっているんだから、やってくださいよ。過去の取水実績をきちんと佐世保市から報告させ、厚労省がそれをチェックし、一定の水量が取水できているのであれば、佐世保市に差し戻して、もう一度事業者として検討させるべきでしょ。(そうだ!の声、拍手あり)

生活用水について。

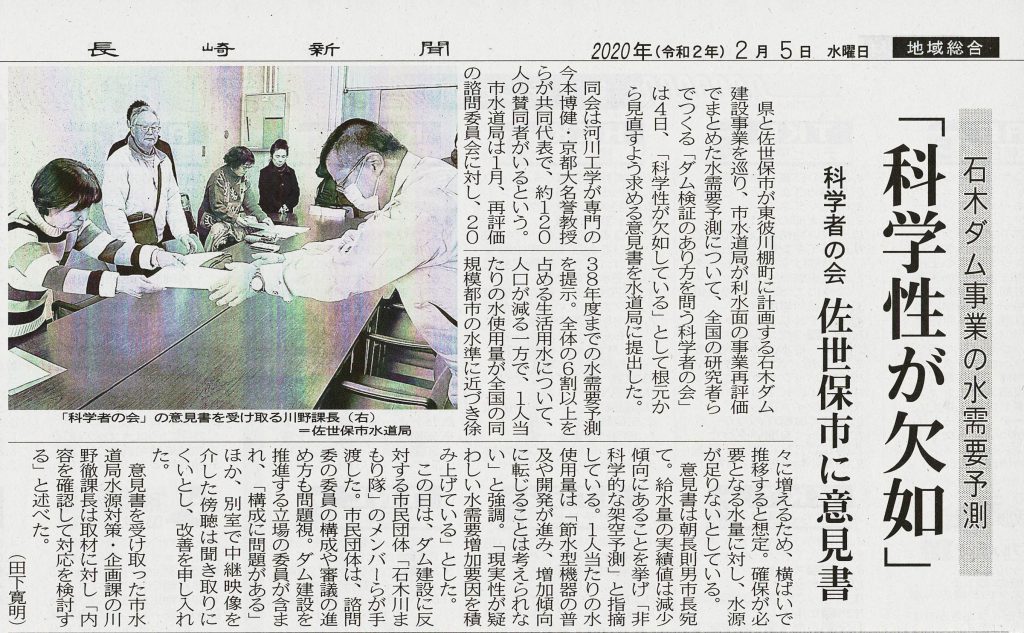

弁護団:今回の予測で生活用水原単位が2037年には211になるという、この予測をどう思うか?

厚労省:佐世保市からの報告を見て判断する

チェック議員:報告を見て妥当じゃないと思った場合はやり直しさせるのか?

厚労省:佐世保市と調整し、必要に応じて修正する。

弁護団:国としては今後水需要は減っていくと予想していながら、佐世保市のこんなに増えるという予測を認めるのか?

厚労省:あくまでも再評価はまだ審議中なので、その報告の内容を見て確認していく。

現地住民:厚労省は無責任だ。報告が上がってから検討するというが、もうやってるんですよ。この資料の数字は佐世保市が今回の再評価で示したものですよ。長崎県は工事を進めている。来年度から本体工事に着工すると言っている。石木ダムは多目的ダムだ。利水の必要性がなくなればダムは止まるんです。もっと真剣にやってください。

厚労省:まだ検討中であると佐世保市から聞いている。

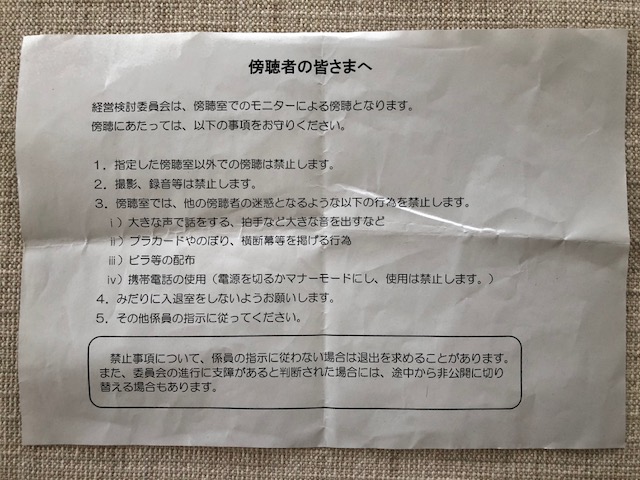

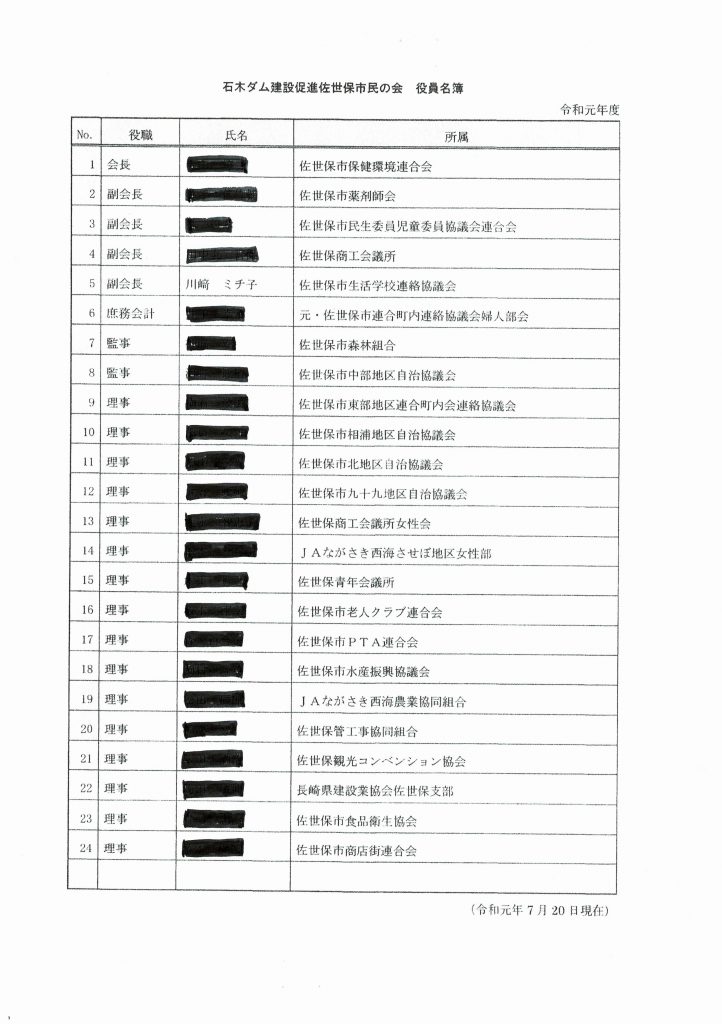

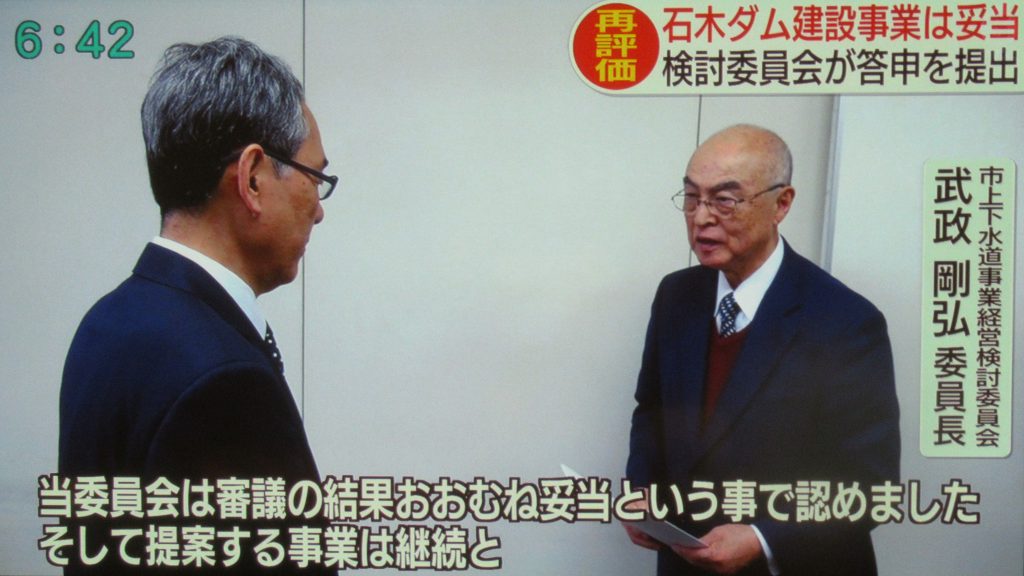

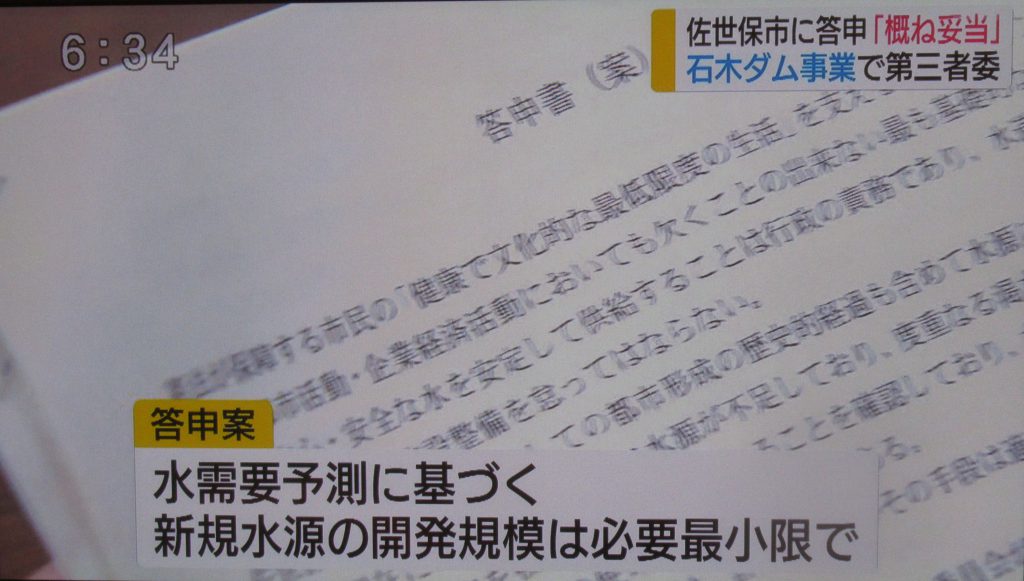

佐世保市民:その検討中の委員会が不適切なんです。佐世保市水道ビジョン2020を策定している委員会で、そのビジョンの中で石木ダム建設の促進を謳っている委員会なんです。事業を進めたい佐世保市が事業促進すべきと考えている委員会に諮問しても結果は事業継続しかありえない。事業再評価の趣旨に沿った、まともな再評価をするよう佐世保市を指導してほしい。(拍手)

業務営業用水・工場用水について

弁護団:予測値を増やすために、算出方法が前回や前々回とは全く違ったやり方をしている。そんな場当たり的なやり方を認めていいのか?(特に負荷率について説明)

厚労省:こちらもまだ再評価実施中なので報告が出てから確認する。

チェック議員:このようなやり方の事例はあるのか?

厚労省:実状に応じた予測はあるものと認識している。

チェック議員:今回の予測には前例のない手法がいろいろ盛り込まれている。それらをきちんと精査し指導するためにも、工事をいったん中断するよう要請すべきでは?検討しているうちにも工事は進む。検討の結果ダムが中止となれば、その間の工事費は無駄になる。税金の無駄遣い。来年度の予算は再評価が終わってからにしてください。

厚労省:今回の再評価の結果を踏まえて来年度の補助金を付けるかどうかの判断をする。

とまあ、こんな具合です。

弁論・議論では優秀な弁護士の上をいく、言い訳上手?な官僚の皆さんでした。

16:00~16:30 つづいては国土交通省土地収用管理室と治水課へ。

土地収用管理室からは、企画専門官の明石征也氏、課長補佐の石島博之氏など3名、治水課からは花籠利行氏など2名が対応。

水源連:2013年に事業認定取消審査請求をした。その後、公害等調整委員会は治水面でも利水面でも資料の不備により利益と不利益の比較考量ができないと回答している。資料が出せないなら事業認定を取り消すべきでしょう?

水源連:2013年に事業認定取消審査請求をした。その後、公害等調整委員会は治水面でも利水面でも資料の不備により利益と不利益の比較考量ができないと回答している。資料が出せないなら事業認定を取り消すべきでしょう?

収用管理室:昨年3月にそのような指摘を受けたので、さらなる審査を行っているところである。

水源連:であれば、事業も止めて下さい。そちらが調べているうちに事業はどんどん進んでいる。

収用管理室:行政不服審査法条の規定では止まらないとなっているし、私どもにそのような権限はない。

水源連:行政不服審査法とは、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度であり、国民の権利利益の救済を図ることが目的のはず。全く迅速ではない。6年以上経っている。その間工事はどんどん進んでいる。意味がないではないか。

現地住民:あなたたちがそのように強行するなら私たちは絶対に出て行かない。一度立ち止まって話し合いをすることが大事!やり方を変えるべきだ。(そうだ!の声と拍手)

収用管理室:お気持ちはわかるが、我々は行政不服審査法に基づいて審査する立場なので。。

現地住民:わかる?私たちの気持ちが分かるもんか!既に強制収用されているんだよ!

チェック議員:委員会が求めた資料、バックデータを出せばいいだけの話。時間はかからないはず。資料は確実に出させて、審査結果報告の際には、その資料も公開してください。そして、この審査が終わるまでは行政代執行はしないでくださいと、そこは強く申し入れてください。

収用管理室:法律上、それを我々が言うことはできない。(行政不服審査法第25条)審査の途中でも行政代執行をかけるのかというご判断は、あくまでも長崎県と佐世保市である。

水源連:事業認定が下りてから、2回計9年の工期延長を長崎県と佐世保市は行った。このようなケースがあるのか?土地収用法20条第4項に不要不急なものは認めないとなっているが。

収用管理室:審査するのは処分時における知見情報のもとに行うので、認定後のことは適法性に影響は及ぼさない。

水源連:確かに審査庁は当時の時点で判断するわけだが、治水課はそうではないので、県に対して冷静な行動をとるよう伝えてください。

治水課:事業主体はあくまでも県なので、県に対して、皆さんのご意見を伝えることはできるが、指示とかそういうことはできない。

現地住民:13世帯は動かないので、県は行政代執行をやるしかない。行政代執行をやらなければ、ダムはできても水は溜まらない。誰も出て行かないので。私が死んでも子どもたちが残るので。

私たちはダムの必要性について県と話し合いたいが県は応じない。なぜなら必要性については既に国が認めたからと言う。国交省は長崎県に副知事と土木部長を送り込んで、ダムを進めようとしている。それはおかしい。まず地元の声を聞くべき。工事をいったん中断して、ダムが本当に必要かどうか話し合うよう、県を指導してほしい。(拍手)

チェック議員:現実を見てください。こうばる13世帯の皆さんは、全員ここに住み続けると言っているんです。ダムができても水は溜められない。治水の役目は果たせない。河川改修をすればいいのにダムに拘り続ければ、それもできない。そのような膠着状態をいつまで続けるんですか。このままでは川棚町民も被害者となる。この現実を皆さん担当者から部長、国交大臣に上げていただきたい。

よろしくお願いします。(拍手)

ちょうど時間となり、ヒアリングはこれで終わり。

トイレ休憩と会場準備を済ませ、いよいよ日程最後の院内集会です。

2時間半の長丁場。17:00~19:30

プログラムはこちら

1.開会挨拶「公共事業改革市民会議」代表の橋本良仁氏。

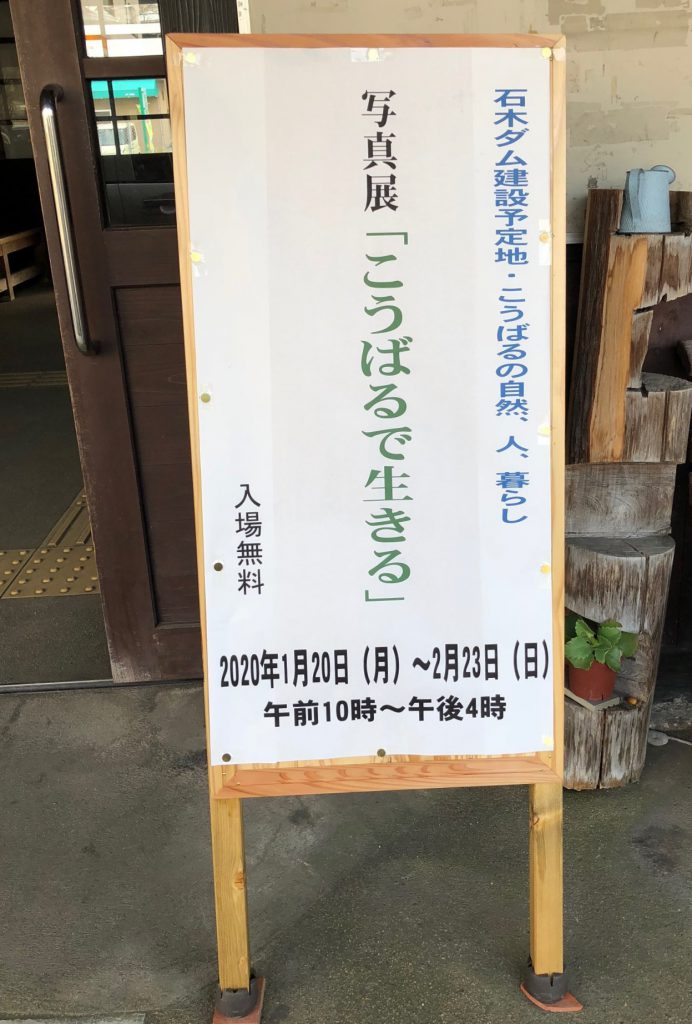

2.ビデオ上映「わたしはこうばるがだいすきです」

3.現地からの報告:岩下和雄氏

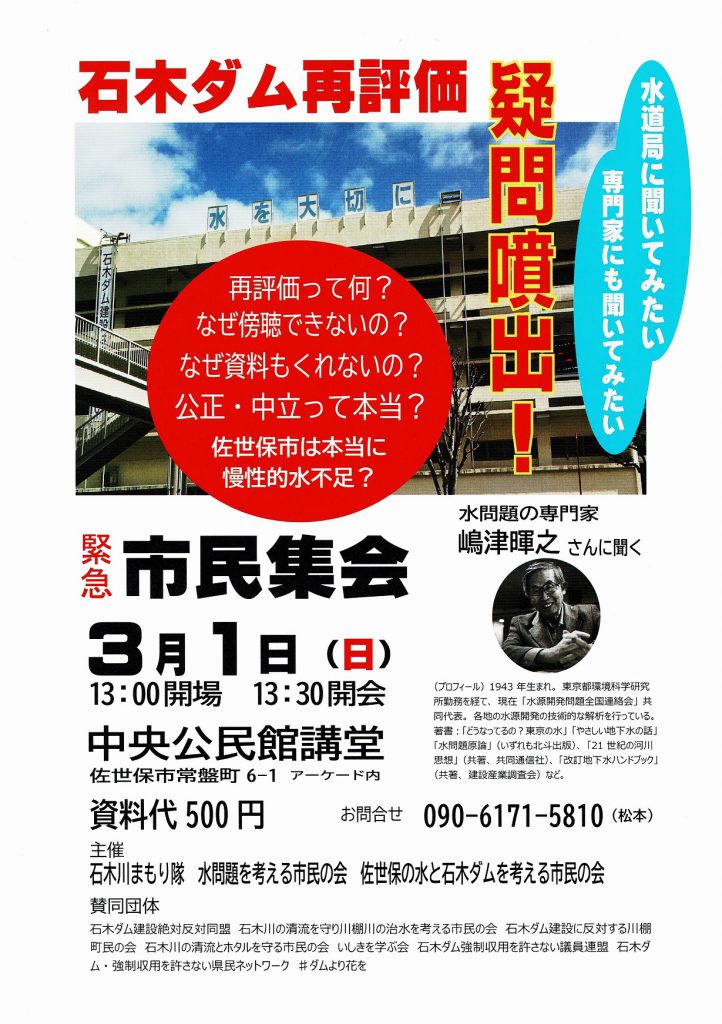

4.講演「石木ダムの必要性は失われている」:嶋津暉之氏

5.石木ダム裁判の報告:石木ダム対策弁護団

6.エールの交換:国会議員、石木ダム強制収用を許さない議員連盟、市民団体等

7.集会宣言

1.開会挨拶

橋本氏は、「公共事業は理に適い、法に適い、情に適わなければならない。そのどれにも適わない石木ダムは造らせてはならない。ダムができてもそこに住み続けるという13世帯の皆さんと共に闘うことを私は誇りに思う」と、熱く語りました。

2.ビデオ上映

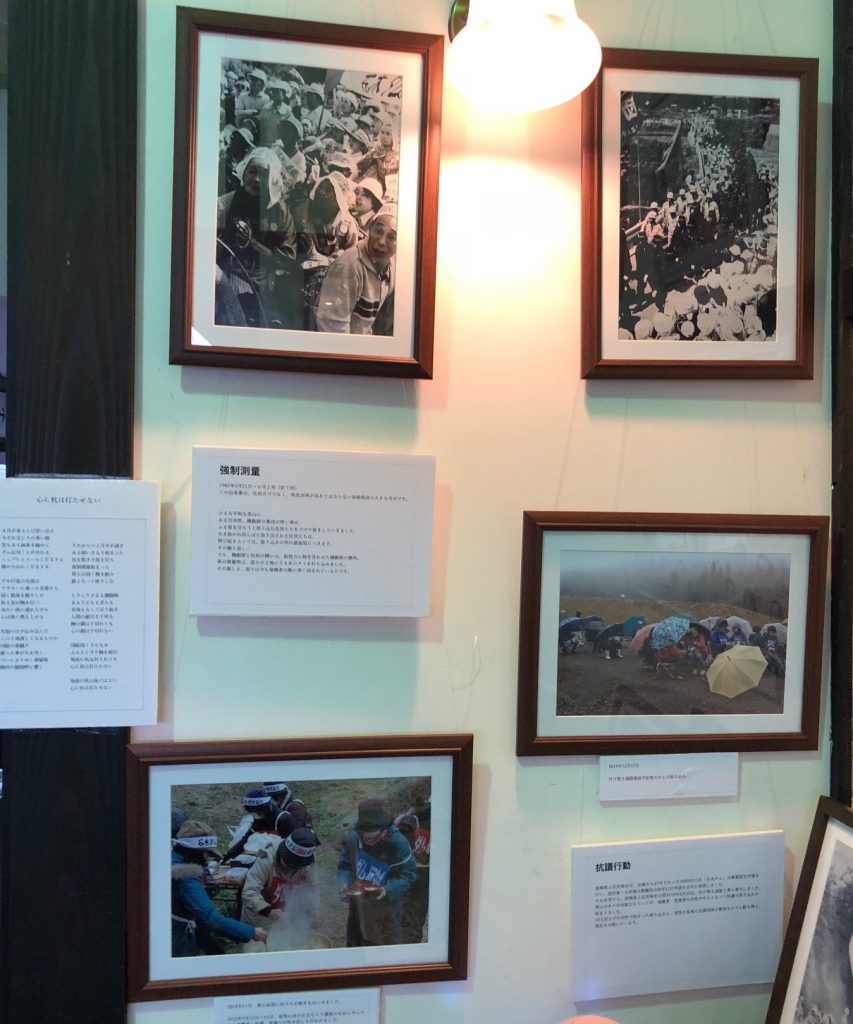

これは、昨年9月19日、強制収用当日、こうばるの皆さんが揃って県庁に出向き、知事に面会し、ふるさとに住み続けたいとの想いを切々と訴えた時の記録映像で、その中から、子どもたちの声を中心に編集したものです。

わずか10分ほどの動画でしたが、誰もが画面に釘付けとなり、大きな感動や怒りが無言の中にも確実に伝わってきました。

3.現地からの報告

13世帯を代表して岩下和雄さんが語ったのは、これまでの経緯(長崎県や川棚町による覚書違反、ダム検証や事業認定など)。そして、昨年、収用委員会の裁決が出て、9月19日に全ての土地が収用された。11月18日以降は家に住む権利も奪われた。毎月出て行ってくださいとの文書が届く。しかし、私たちは屈しない。

補償金も受け取っていないのに莫大な税金が課せられたが、それは供託金を税務署が差し押さえる形で処理してもらった。もう怖いものはない。私たちはダムが止まるまで抗議の座り込みを続ける。そしてここに住み続ける。それができるのは…(言葉が途切れ、しばらくして涙声で)…皆さんの支援のおかげだ。今後とも本当によろしくお願いします。(大きな拍手)

補償金も受け取っていないのに莫大な税金が課せられたが、それは供託金を税務署が差し押さえる形で処理してもらった。もう怖いものはない。私たちはダムが止まるまで抗議の座り込みを続ける。そしてここに住み続ける。それができるのは…(言葉が途切れ、しばらくして涙声で)…皆さんの支援のおかげだ。今後とも本当によろしくお願いします。(大きな拍手)

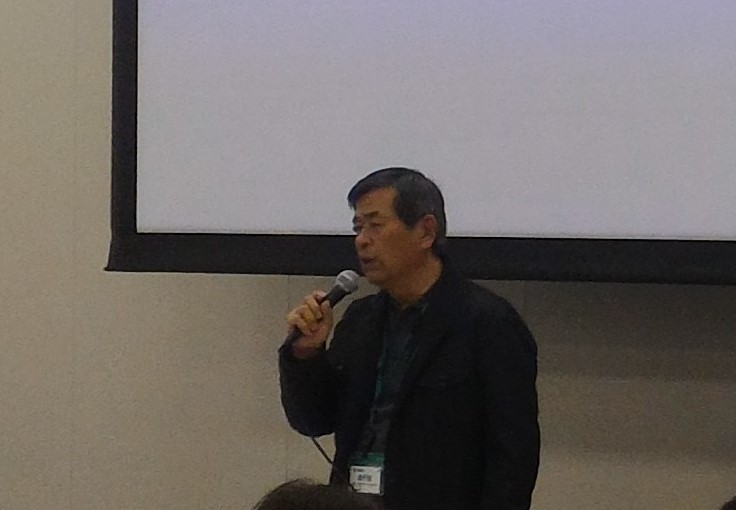

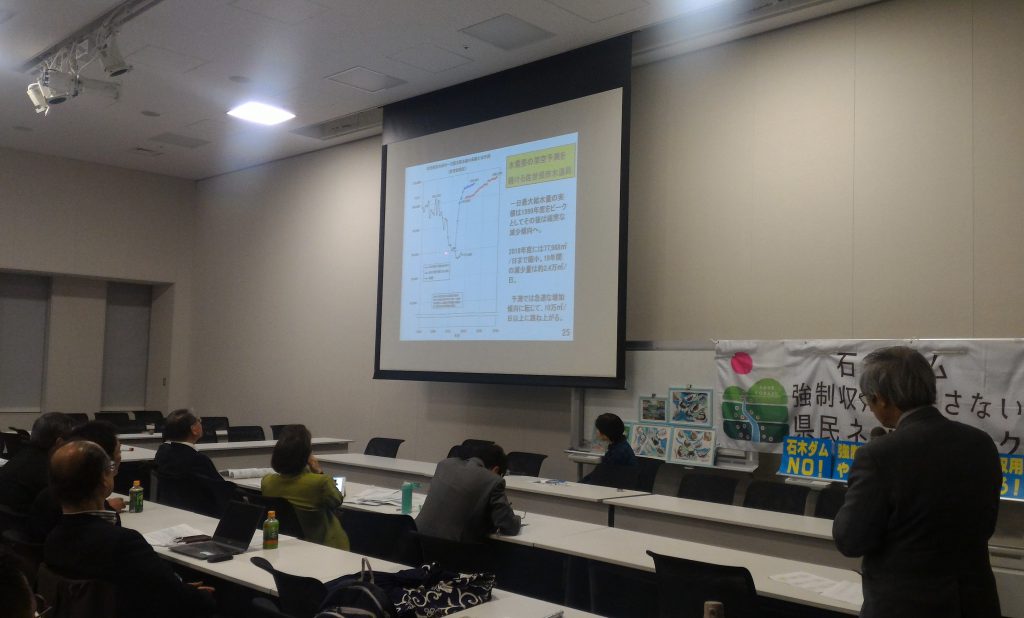

4.講演:嶋津暉之氏

タイトルは「石木ダムは治水利水の両面で全く不要」。

パワーポイントを使って、分かりやすく説明していただきました。http://suigenren.jp/wp-content/uploads/2020/02/730b07fc6e68c215f775caf7a7b11783.pdf

パワーポイントを使って、分かりやすく説明していただきました。http://suigenren.jp/wp-content/uploads/2020/02/730b07fc6e68c215f775caf7a7b11783.pdf

5.裁判報告:平山博久弁護士と高橋謙一弁護士

裁判に関するこれまでの経過や今後の展望。印象的だったのは、

平山弁護士:この事件で特筆すべきことは、起業地に今なお多くの人が住んでいること、50人以上の人々が一致団結して闘っているということ。そして、その闘いが50年以上続いており、その結果まだダムはできていないということ。現在進行中の事業認定取消訴訟においては一審二審とも敗訴した。我々は最高裁に上告したが、裁判の結果は問題解決の一手段でしかない。住民の方が住み続けダムができていないのは、住民運動としては勝ち続けているているということ。この運動がさらに広がるよう我々も頑張りたい。

高橋弁護士:先ほど岩下さんは、皆さんの支援のおかげで頑張れているとおっしゃったが、私たちこそこうばるの皆さんのおかげで頑張れている。私は裁判でたくさんの公共事業に関わってきたが、地権者の方が反対した例はない。周りの人が反対しても裁判ではなかなか勝てない。石木ダム訴訟で勝てば、多くの公共事業に影響を与えることができる。

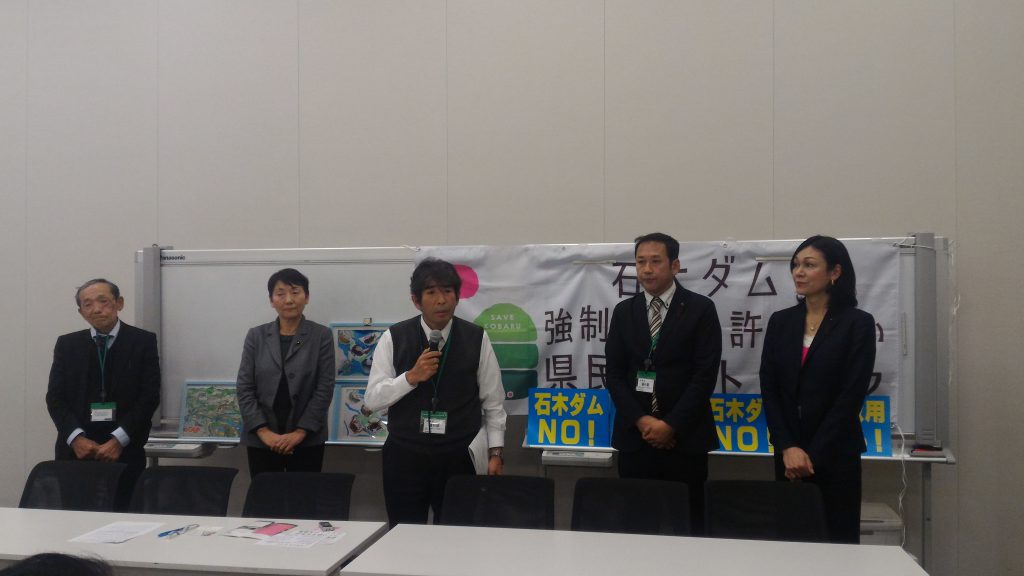

6.エール交換:

国会議員からは、福島瑞穂参議院議員、赤嶺政賢衆議院議員、嘉田由紀子参議院議員、田村貴昭衆議院議員、大河原雅子衆議院議員、初鹿明博衆議院議員の皆さんが、連帯の言葉をアピールして頂きました。

赤嶺議員:かつて川原を訪ねた時、おじいとおばあの闘う姿に沖縄と同じものを感じた。先ほどのビデオで、あの頃は生まれていなかった子どもたちが故郷を守りたいと闘っている姿を見て感動した。しっかり連帯して闘っていきたい。

嘉田議員:淀川水系流域委員会に参加した。40人の学者住民が400回議論した。そこで滋賀県内の6つのダムは要らないと結論を出していたのに、国松滋賀県知事は私たちに何の相談も無く、国に要ると言いに行き、国はそれをすぐに認めた。政治を変えるしかないことをそこで知り、私は知事選に立候補した。国は大戸川ダムを造ったら、下流の大阪では18兆円被害が減らせると予測した。県は新幹線の新駅ができたら42,000人も人口が増えると予測した。嘘だらけ。知事になり6年間で6つのダムを止めた。長崎でも2年後の知事選に向け、ダム要らないという候補者を立て、頑張ってほしい。

嘉田議員:淀川水系流域委員会に参加した。40人の学者住民が400回議論した。そこで滋賀県内の6つのダムは要らないと結論を出していたのに、国松滋賀県知事は私たちに何の相談も無く、国に要ると言いに行き、国はそれをすぐに認めた。政治を変えるしかないことをそこで知り、私は知事選に立候補した。国は大戸川ダムを造ったら、下流の大阪では18兆円被害が減らせると予測した。県は新幹線の新駅ができたら42,000人も人口が増えると予測した。嘘だらけ。知事になり6年間で6つのダムを止めた。長崎でも2年後の知事選に向け、ダム要らないという候補者を立て、頑張ってほしい。

初鹿議員:2月5日に議連のメンバーとして現地視察に行ったが、その時の県職員の対応には驚いた。今まで公共事業チェック議員の会としていろんな現場に行ってきたが、どこに行っても担当者はきちんと説明していた。我々が反対しているとわかっていても、だからこそ少しでも理解してもらおうと熱心に対応する。しかし、今回は違った。どうせあんたらは反対者だから説明しても無駄だよという思いが態度に現れていた。長崎県は姿勢を改めるべきだ。また、ヒアリングなどで国は県の事業だからと言い訳をするが、実態は違う。副知事や土木部長をはじめ、たくさんの職員が国からの出向者である。公共事業に関わる部署はまるで国交省の植民地のようだ。

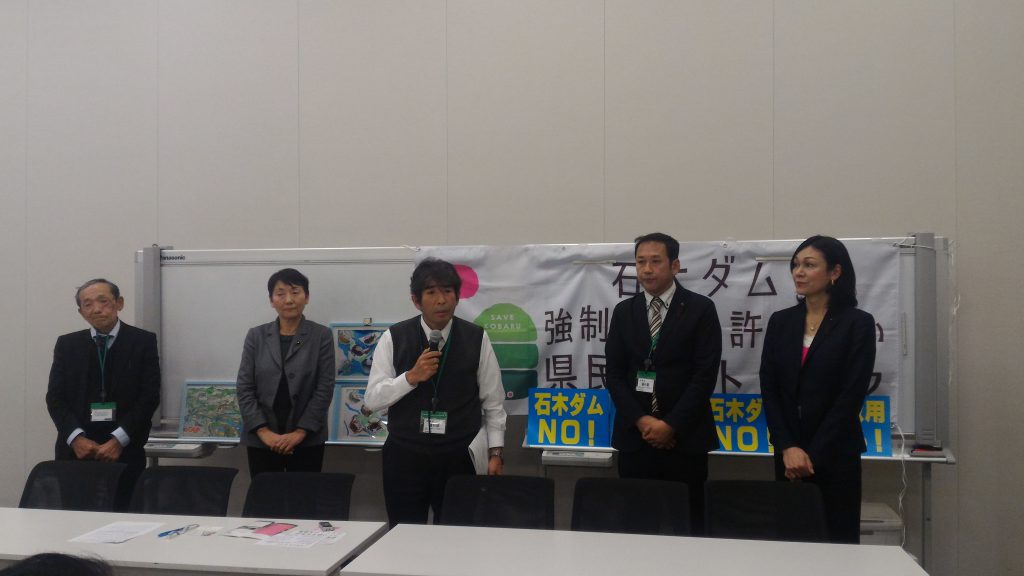

続いて国会議員以外の「石木ダム強制収用を許さない議員連盟」の皆さん(小山田輔雄平戸市議、よだかれん新宿区議、大石ふみき長崎市議、伊藤としこ千葉県議、炭谷猛川棚町議)が登壇し、それぞれの想いを込めて挨拶。

炭谷町議:もともと東彼3町の議員5人が集まって始めた議員連盟が、今や国会議員を含む107名の大きな連盟となった。この広がりに心から感謝すると共に、皆が繋がっていけば行政を動かせる力になると感じている。

伊藤県議:デタラメな水需要予測など八ッ場と同じだなと感じる。私たちは八ッ場ダムを止められなかったが、石木ダムは、今これだけの地方議員が集まる組織ができて、すごいことだと思う。今日学んだことを次のステップに繋げたい。

よだ区議:昨年9月、アポ無しで現地に行ってみた。地元の方にたくさん出会った。92歳のおばあちゃんが「自分の体を柱に括りつけてでも出て行かない」とおっしゃったのを聴いて、絶対にこの地を守りたい。新宿から声を上げよう!と思った。

議連の皆さんの温かいメッセージに続いて、「石木ダム強制収用を許さない県民ネットワーク」への入会呼びかけや、映画プロデューサーの矢間氏からの新作映画(石木ダムも含むダム問題の映画「悠久よりの愛」)の紹介などがあり、集会もいよいよ終盤。

7.集会宣言

水源連の遠藤保男さんが宣言文案を読み上げ、盛大な拍手によって採択されました。

宣言文はこちら→「石木ダム強制収用を許さない!東京行動」宣言

大河原議員による閉会挨拶のあと、全員で「石木ダムNO!」の掛け声とともに、パネルを掲げて終了です。

大河原議員による閉会挨拶のあと、全員で「石木ダムNO!」の掛け声とともに、パネルを掲げて終了です。

2.13東京行動で感じたことは、私たちの仲間は確実に広がっているということ。

この国の在りように疑問を感じ、行く末に不安を感じ、身近な問題に向き合いつつも解決できないもどかしさを抱えて日々生きている多くの人々が各地に存在している。そのことを実感し、そのような人々と繋がることで、石木ダムを止めよう!こうばるを守ろう!という声が広がっている気配を感じました。

集会後、1人の女性に声をかけられました。硬貨がジャラジャラ入った箱を渡され、石木ダム反対運動に役立ててほしいと。彼女のお母さんから「市民運動のために使ってほしい」と言われ預かっていたものだそうです。彼女の周りには八ッ場ダムをはじめ様々な運動で頑張っている方々がいるのに、私たちでいいの?と思いましたが、「では、石木ダム原告団に寄付させて頂いてもいいでしょうか?裁判闘争にはお金がかかるので…」と言うと、彼女の夫も「是非そうしてください!」と言って、紙幣を1枚加えて渡してくれました。

おかげで、バックは少々重くなりましたが、足取りは軽く、勇気凛々で帰路に就きました。

高橋謙一弁護士

高橋謙一弁護士