つい先日、こうばる住民のお一人から届いたメールを紹介します。

ある婦人がこう言った。「主人が生きている間に石木ダムが出来なかったら…死ぬにも死にきれない」

私がダム水没予定地の住人だと知りながら。

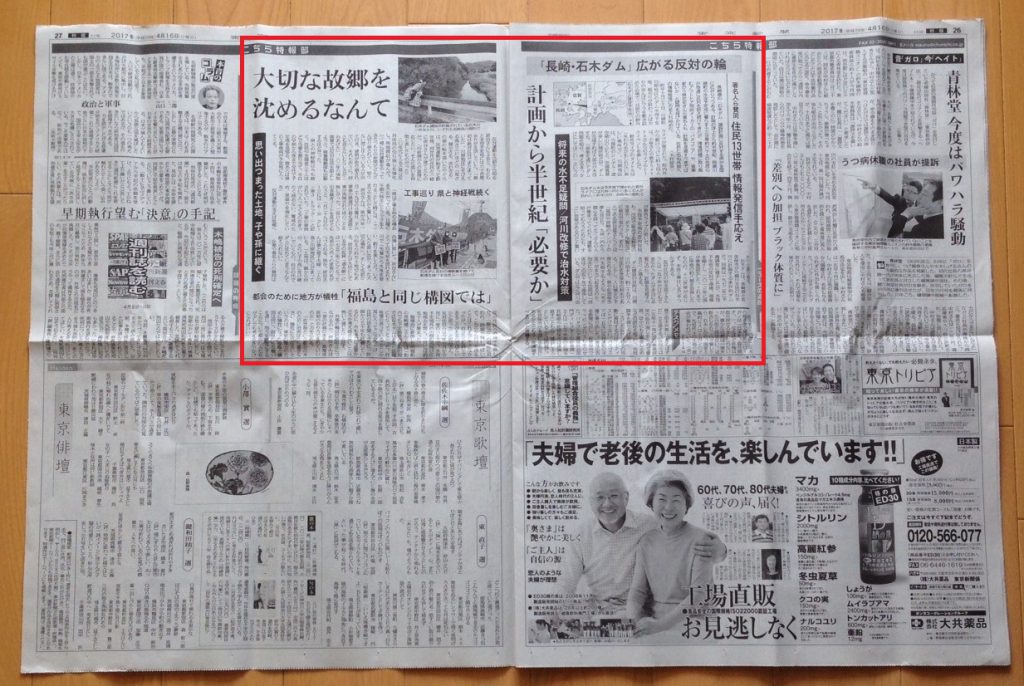

すでに4家の土地(田畑)が強制収用されようとしていることもニュースでやり始めた頃の話だ。

婦人によるとご主人は、当時役場の建設課のお偉いさんだったようで、町長さんにいろいろ言われながら過ごした。それも数年間も。

だから、ダムを造って欲しいのだそうだ。

涙まで流してみせた。それで…?

私は呆気に取られた。

元役場職員ならば、町民にとって何が大事なのか考えること。

今は役職考えずに正しいと思うことが言えるはず…。

それになんで婦人にお願いされなければならないのか?

私はきっぱり「それは残念ですね〜。私たちはずっとこうばるに住み続けるので…。」それだけは伝え、その他のいろんな想いは飲み込んでおいた。

なんのためにダムを造りたいのか…。

呆れてしまった。この問題についてどこまで知っているのか?(内容はさっぱり知らない様子だった)

こうばる住民は50年もの間ずっと付きまとうこの問題に悩まされているのに、たった数年辛かっただけで何を言っているのか?

私たちはいつまで続くかわからない闘いを続けているのに…。

こんな町民がまだまだいるのかと思うと、とても寂しい気持ちがした。

ずっと前に書き留めておいていたものです。

誰かに伝えたかったので…。

送ります。

このメールをくださったこうばる住民のXさんの心には、今も婦人の言葉がトゲのように刺さったままです。でも、婦人はそれを知らない。婦人に悪意はなかったので、きっと忘れていることでしょう。

こういうのを「悪意なきイジメ」というのでしょう。

悪意はないけれど、自分の視点のみで物事を考え、その考えを無邪気に口にする。相手の心情など想像することもなく。

今そんな人が増えているような気がします。

これだけ情報が溢れ、容易に入手できるにもかかわらず、客観的な情報など知ろうともせず、不利益を被る人の想いなど「忖度」しようともせず、自分たちにとって有益ならそれでいいと。

そして、悪意なきイジメが増えていくのを、悪意ある人々は利用します。

それを防ぐために、私たちにできることは何でしょう。

やはり事実を真実を、一人でも多くの人に伝えていくしかないのでしょう。

石木ダムが佐世保市民や川棚町民にとって、どれほど大きな不利益をもたらすかということを。