なぜか今頃、こんな記事が掲載されました。

佐世保市・石木ダム工場用水予測 学者ら「極めつきの虚構だ」

この見出しの記事は、毎日新聞長崎版の取材前線 2013年04月22日の記事です 。

http://mainichi.jp/area/nagasaki/news/20130422ddlk42010279000c.html

「これだけひどい水需要予測は、全国のダム計画でもここだけだ」。

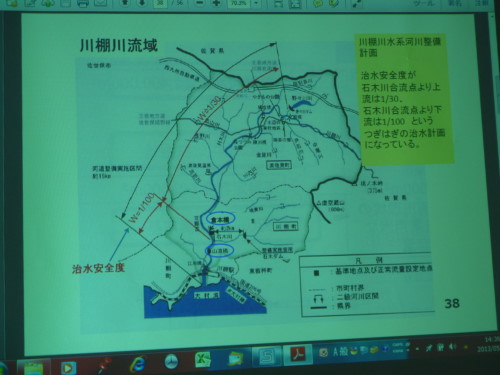

全国125人の学者でつくる「ダム検証のあり方を問う科学者の会」(共同代表、今本博健・京大名誉教授)が3月11日に批判したのは、川棚町に計画される石木ダム事業を再評価した第三者委員会に佐世保市が示した水需要予測だ。

特に約5倍に跳ね上がるという工場用水の予測を「極めつきの虚構だ」とバッサリ。建設反対派の批判をよそにダムの事業認定手続きは進むが、工場用水の需要予測を改めて検証した。【柳瀬成一郎】

同市の工場用水は、景気低迷などの影響で右肩下がりで推移している。1998年度の日量3167トンが11年度には1890トンに落ち込んだ。

にもかかわらず、市の需要予測は2024年度には約5倍の8979トンにまで増えるとした。主な理由は、造船業の佐世保重工業(SSK)が水の洗浄を伴う修繕部門を強化するからだという。

11年度1166トンだったSSKの日量が、15年度には約5倍の5691トンになると見積もった。同じ日に2隻がドックに入った場合も視野に入れ、洗浄用の水を一気に使うと想定したという。

「SSKが船の洗浄に集中して使う場合、その最大量を確保するのが市の責務」だと説明する。

一方、SSKは「数値は当社の予測ではなく、市が予測したもので、コメントできる立場ではない」と明確な数字は示していない。

科学者の会は、SSKの過去9年の修繕船の1日平均水量が「約330トン」と指摘して、微増にとどめるべきだと批判した。

使用量が急増すれば、年間の水道料金も数億円増えるとして、「民間企業では現実離れしてしている使用量だ」と批判。第三者委に意見書を提出したが、議論の材料にはされなかった。

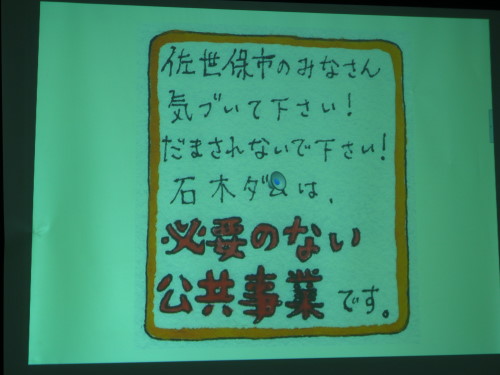

建設に反対する地権者の石丸勇さん(63)は「ダムをつくりたいがための数字合わせの需要予測だった」と市の予測を批判した。

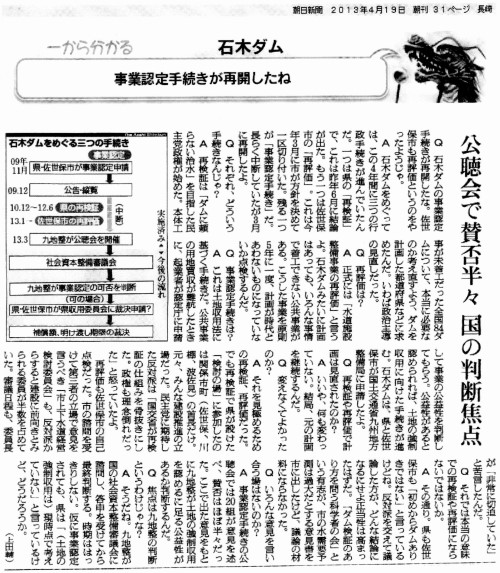

◇ ◇

石木ダムを巡っては、事業の再評価とは別に、土地の強制収用につながる事業認定の手続きが着々と進んでいる。今後は、強制収用の是非が最大の焦点となる。佐世保市の水需要予測やダムの治水面など事業の「公益性」が判断材料となる。

科学者の会が、この意見書を提出したのは、3月11日で、

水道局がこの「虚構」に基づく水需要予測を公開したのは1月の再評価1回目の時で・・

ずいぶん時差があるな〜という感じもしますが、

でも、それがかえっていいかも。。

みんな忘れかけていたかもしれない。

それに少し関連しますが、一昨日図書館でこんな資料を見つけました。

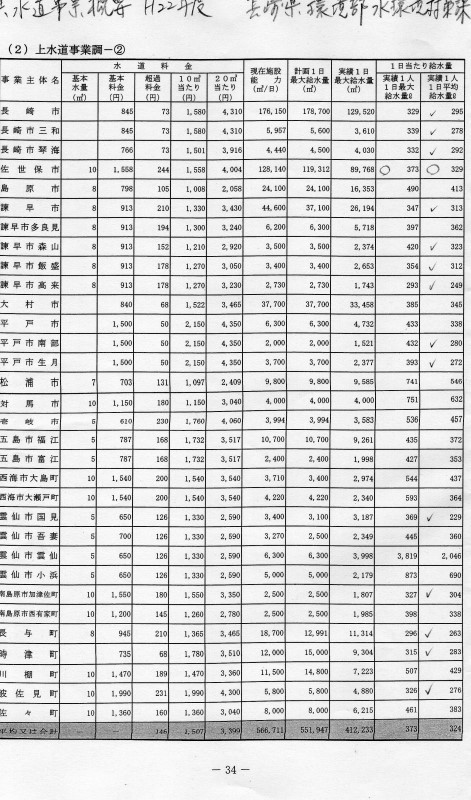

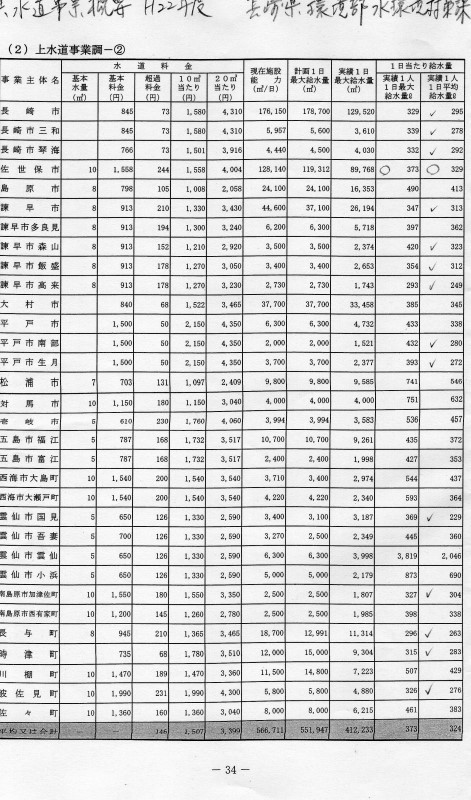

「長崎県水道事業概要」の平成22年度版です。

このデータをご覧下さい。

丸印をつけているのが、佐世保市です。

佐世保市の一人一日平均給水量は329ℓで、✔をつけているところは、

佐世保市の給水量よりも少ないところです。

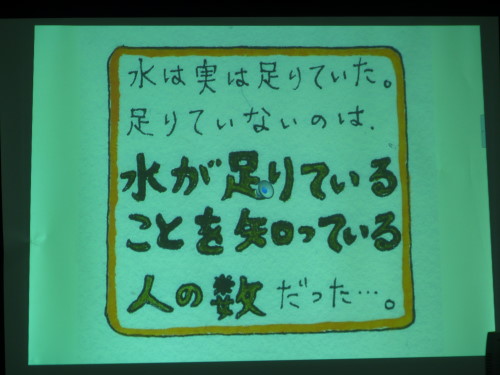

水道局はいつも佐世保市が最大の水不足都市であるように宣伝してますが、

一人あたりの給水量は県内でも、中くらいではありませんか。

これってどういうこと?

長崎市民も、佐世保市民より少ない水で生活しているようですよ。

もう少し詳しく見るために、いくつかの項目を選んでまとめてみました。

<colgroup> <col width="206" /> <col span="2" width="97" /></colgroup>

| |

長崎市 |

佐世保市 |

| 給水人口 |

393,848 |

240,411 |

| 一日最大給水量(m3) |

129,520 |

89,768 |

| 一人一日最大給水量(ℓ) |

329 |

373 |

| 一人一日平均給水量(ℓ) |

295 |

329 |

| 年間給水量(千m3) |

42,337 |

28,873 |

| 年間生活用水(千m3) |

30,642 |

16,811 |

| 年間業務営業用水(千m3) |

6,818 |

6,662 |

| 年間工場用水(千m3) |

720 |

1,393 |

| 有収率 |

90.4 |

86.2 |

| 有効率 |

94.6 |

89.0 |

H22年度の給水人口、佐世保市は長崎市の61%です。

が、一人当たりの一日平均給水量は佐世保市のほうが多くて、長崎市の115%です。

でも、生活用水はぐっと下がって55%、やはり佐世保市民は節水しています。

じゃあ、何にそんなに使っているのかというと・・

やっぱり!工場用水の多いこと!長崎市の約2倍です。

佐世保市はそんなに工業都市なのかな〜???

佐世保市民の皆さん、そう思います?

佐世保市が工業都市というよりも、

他都市では工業用水の利用が進んでいるのに、佐世保はそれが遅れているということ?

長崎の造船所では船の洗浄には工業用水が使われているのに、

佐世保の造船所では水道水が使われているように…そういうことかもしれませんね。

雨水、再生水などの利用も進んでいないし…。

水不足と言いながら、なぜ市はそのような指導をしないんだろう?

やはり、それも、石木ダムを造るため?

だろうな〜

にほんブログ村

にほんブログ村