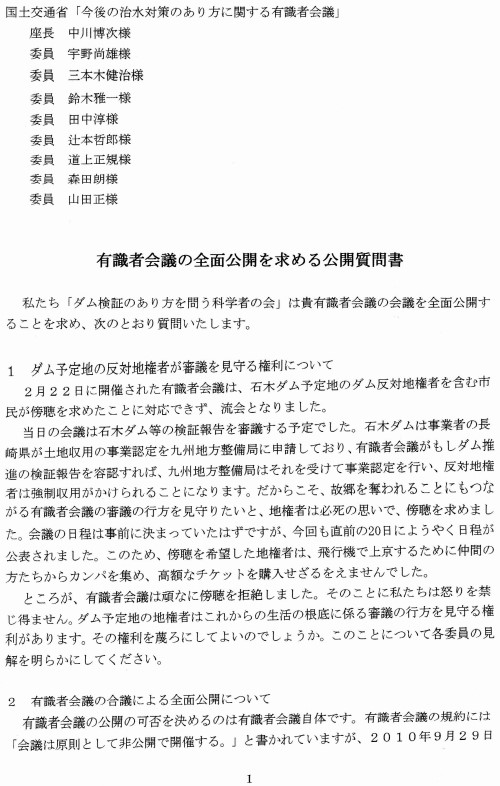

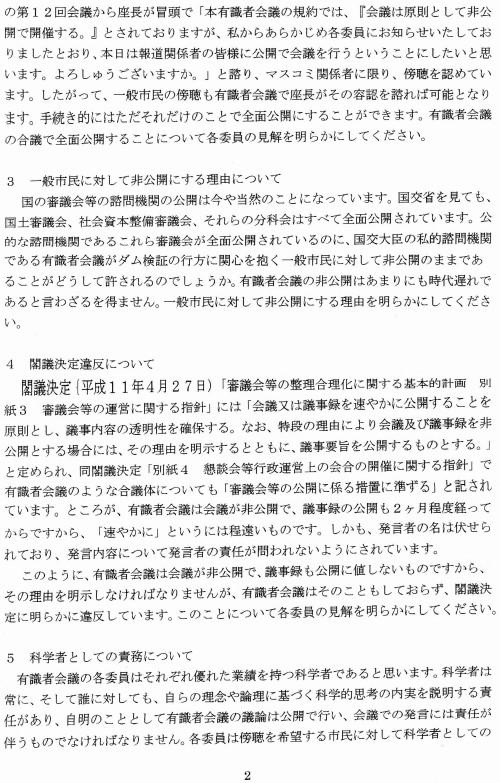

3月2日 佐世保市議会本会議

Q:(速見市議)有識者会議が非公開であっために、地権者などが抗議して流会となった。

私は公開にすべきと思うが市長の見解は?

A:(市長)その件は、できるだけ忌憚の無い会議にするために第2回有識者会議の中で決められた。

第12回以降の会議は報道関係者には公開していると聞いている。

<全く答になっていませんね〜>

Q:(山下市議)「私たちは50年反対してきた。わずか2時間で私たちの土地や人生が左右される。

その会議の成り行きを見たい聴きたい」という地権者の声をどう思うか?

傍聴の権利があると思わないか?」

A:(市長)この件は有識者会議で決められたこと。私が答える立場にはない。

本市の場合は、なるべく公開にしているが、有識者会議については何とも言えない。

<うまい答え方ですね〜>

3月5日 長崎県議会予算特別委員会

Q:(堀江県議)長崎新聞の記者が書いたコラムには「会議を透明にせよ」とある。

『科学者の会』は、「地権者は会議の行方を見守る権利がある」と述べている。

私もそれは当たり前だと思うが、知事はどう思うか?

A:(土木部長)流会になったのは残念。公開するかどうかは有識者会議で決められている。

これまではそれが問題になったことはない。

<こちらも質問に答えていない。第一土木部長には訊いていないし〜>

A:(知事)私ども当事者も出席できる状況には至っていない。

有識者会議の中に直接的な利害関係者が入るのはどうなのか?との思いがあって、

有識者の皆さんが判断されたのではないか。

3月5日 衆議院予算委員会第八分科会[国土交通省)

Q:(赤嶺議員)情報公開の推進というのは民主党の基本政策ではないのか?

また、公共事業の見直しという公約に関わる会議を非公開にするのか?

A:(国交大臣)前原大臣の時に創られた会議で、公開というのも念頭に会ったと思う。

マスコミに関してはフリーであろうと、登録した方はすべて入ってもらっている。

ジャーナリストが入っていることによって、何かあったときは広く国民に伝えてもらう。

その上で、委員会の運営に関しては自立的、自主的にやってもらうことにしている。

会議自体は静穏な環境でやるべきで委員会にお任せしている。

Q:(赤嶺議員)会議を公開にしたら静謐な環境が失われるという考えはおかしい。

マスコミを通して聴くのではなく、地権者が直接聴きたいと思うのは当然ではないか。

<そうだ!そうだ!有識者の皆さんは傍聴者をヤクザ集団とでも思っているのか??>

しかし、時間の関係からか、この件はそれまで。

続いて、石木ダム検証の中身についての追及が始まった。

赤嶺議員:石木ダム建設事業の歴史、県による騙し打ちや強権発動の強制測量など、

住民がいかに苦難を強いられてきたか。

それは沖縄における基地建設のための土地強奪と同じだ!

大臣:これまでのできごとは知っていたが、今の話を聴いて、ダム事業の長い経緯の中で

ずいぶんいろんなことがあり、地権者に辛い思いをさせてきたのかなということを改めて

認識した次第です。

しかし、地権者の苦悩はわかるが、事業についての判断は流域全体の合意が必要。

<このとき、下流域の受益者は「大村市民ですか?」と言ってた。やはり全然わかってない>

赤嶺議員:平成18年の整備計画策定以降、大きな洪水は発生していないので再検討の必要はない

と、県は資料の中で書いているんですよ。

ダムの検証をすると言いながら、現在の整備計画は変えない?

おかしいんじゃないですか?

なぜこんなことがおきるのか、考えたんですよ。

石木ダムの直接の検証を行った検討主体の県土木部長は

国交省からの出向ではありませんか?

2001年以降の状況を調べてみたら、

土木部長は2004年と2005年を除いて、副知事は例外なくすべて、

国交省のからの出向者で占められている。指定枠のようなもの。

検討主体である県に検証させて、それが妥当であるかどうか国交省が判断する?

その主体者は国交省から出ているのであれば、結論はダムに辿り着くのは明白。

「ダムに寄らない治水を」と言ってきた民主党政権は、国民に嘘をついたことになる!

おお!正直、予想以上、期待以上の追及でした。

現地に足を運んで下さったとき、地権者の皆さんが訴えられたこと、

今回の有識者会議の成り行き、

膨大な資料の数々をしっかり把握して頂いたうえでの質問と意見でした。

今日のこの会議を見られなかった皆さま、

是非、衆議院のビデオライブラリーで視聴なさってみてはいかがでしょうか?